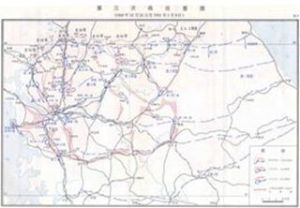

地理位置

臨津江位於漢城以北75公里處,是漢江的支流。它穿過"三八線"折回西南,中游一段橫瀉在"三八線"上——此段正是116師選擇的突破口。時值寒冬,冰雪堆積深厚;南岸又均為天然峭壁不便攀登。因此,韓軍第1師憑藉臨津江天險,構成了縱深約9公里的3道防禦陣地,號稱"銅牆鐵壁,不可逾越"。

臨津江戰鬥:116師僅11分鐘即突破敵軍的江岸防線,勝利完成了突破任務。隨即他們向敵縱深推進100多公里,成為志願軍作戰縱深最遠的一個師。

戰鬥背景

經過第一、二次戰役,以美國為首的所謂“聯合國軍”和韓國軍隊遭到沉重打擊被迫退至三八線及其以南地區,企圖利用三八線既設陣地實施防禦,休養生息,以利再戰。而剛剛取得重大勝利的中國人民志願軍部隊經過兩次戰役,戰鬥減員和非戰鬥減員幾萬人,急需休整、補充。美軍每天出動近千架次飛機對三八線以北的志願軍供應線輪番轟炸,大部車輛被炸,糧、彈、被服靠夜間突擊搶運。不能按時供應。戰場情況也發生變化,敵人已由進攻轉入防禦。志願軍的戰略戰術也必須轉變。要由運動戰轉為陣地攻堅戰,必須做好充分的準備。因此,部隊在三八線以北數十公里停止進行休整,讓敵人先占領三八線。準備明春再戰,殲滅敵人的主力。彭德懷把對形勢的以上估計及志願軍下步行動的意見,於12月8日電告毛澤東。就在這個時候,以印度為代表13個國家向中國政府表示“如果中國宣布不越過三八線的話.則將得到印度等13國的歡迎和道義上的支持”。總理周恩來針對這個提案明確指出:“美軍既已過了三八線,因此三八線已被麥克阿瑟破壞而不復存在。”周恩來的意思很明確,中國軍隊絕不會宣布不會越過三八線。

12月13日,毛澤東在給彭德懷的回電中通報了有關韓戰的國際形勢,並明確指出“要越過三八線”。毛澤東的電文大意如下:(一)目前英美各國正要求我軍停止於三八線以北,以利其整軍再戰。因此我軍必須越過三八線。如到三八線以北即停止,將給政治上帶來很大的不利。

(二)此次南進,希望在開城南北地區,即離漢城不遠的地區,尋殲幾部敵人。然後看情況,如果放入以很大的力量固守漢城,則我軍主力可以退至開城一線及其以北地區休整,準備攻擊漢城的條件,而以幾個師迫近漢江中游北岸活動,支援人民軍越過漢江殲滅偽軍。如果敵人放棄漢城,則我西線六個軍在平紅漢城間休整一時期,再繼續戰鬥。

彭德懷收到毛澤東的回電後,立即召集志司其它首長緊急討論。從軍事上講,志願軍入朝才一個多月。已連續打了兩個戰役,西線6個軍已相當疲勞;東線第9兵團人員、彈藥、糧食得不到及時補充。況且,第二次戰役後期敵人雖然逃得快,但實際上有生力量的損失並不大,其主力大都較完整地保存了下來。敵人的大踏步撤退,並不完全意味著最後徹底的失敗,從戰爭常識上看,美軍的撤退一是因為他們在三八線以北的平原無險可守;二是美軍需要補充,需要迅速脫離接觸,依託三八線以南的陣地進行整頓。所以敵人之所以撤退得很快,其中有搶占既設陣地的目的,在這種情況下志願軍去進攻,絕對有諸多的不利。但是,從政治上講,志願軍停止在三八線以北,正合美、英的意圖,他們正想利用三八線阻止我軍前進.以利其下一步行動。

從軍事上考慮馬上打不好,從政治上考慮馬上打好,二者距離很大。政治決定軍事,經過反覆研究,彭德懷決定發起第三次戰役,打過三八線去。

從某種意義上說,第三次戰役確實是一次冒險,志願軍只有這一次機會:如果戰役進程遲滯或者有較大反覆,消耗了僅有的物資儲備後,在從臨津江向北的平原地帶無險可守,志願軍反倒可能會因為糧彈不繼無法抗擊敵人的反攻,戰局也有可能發生逆轉。因此,贏得這一戰的關鍵,就是部隊要等迅速克服臨津江等天險,快速插入敵軍縱深,不給對手組織反擊的機會。

具體戰鬥方案

臨津江一線敵軍部署

按照志司的戰役計畫,志願軍西線攻勢的主要戰役目標是臨津江以南的韓國首都漢城。臨津江是漢江的支流,位於漢城以北75公里處,其中游橫亘在三八線上,這段江面正是志願軍第三次戰役所要突破的地段。臨津江南岸均為天然峭壁,高約7-10米,不便攀登。江面寬100-150米不等,深約1-2米,土井渡河點已結冰,冰層厚約10-15厘米,但已被敵炮火打破。此時韓軍第1師,指揮著上萬名勞工隊,正憑藉臨津江天然屏障,拚命加固在韓戰爆發前就已初具規模的防禦陣地。

到12月下旬,該師已經在臨津江南岸形成了縱深約9公里的3道防禦陣地,除沿江陡崖有一道連續塹壕外,各高地均構築有塹壕、土木火力發射點,構成環形支撐點式防禦。陣地前沿均有2-3道鐵絲網,守備要點均築有明暗地堡,縱深有交通壕和隱蔽部,以輕重機槍、無后座力炮、火箭筒構成直射、側射的綿密火網,晝夜以炮火封鎖江面,破壞江面冰層。

在臨津江南北兩岸,韓國軍隊還設有大片雷區,混合布設各種地雷,每日上午以排、連小分隊渡江向我陣地前沿實施戰鬥偵察,黃昏前後才撤回江南。按照李奇微的回憶,當時他已經預感到中朝軍隊會在12月下旬發動一次新的攻勢,因此美軍航空兵也每日出動,輪番偵察、轟炸、掃射江北前沿和縱深較大的村鎮、交通樞紐、橋樑、制高點,尤其對高浪浦里以北高地進行了嚴密的封鎖。為了防止志願軍夜間展開,美軍和韓國軍隊在每日18時以後,交替使用照明彈、照明雷、夜航機和探照燈,對臨津江以北淺近縱深實施監視。時值寒冬,氣溫通常在零下20-25度,積雪厚約20-40厘米,凍土層60-80厘米,對修築道路、工事和物資運輸、隱蔽偽裝都帶來一定困難,敵前強渡的難度可想而知。

駐守臨津江南岸的敵守備部隊為韓國第1步兵師。作為韓軍中戰鬥力較強的部隊,第1師雖經第一、第二次戰役打擊(損失以第12團為最大),士氣較低落,但其兵員裝備在11月中旬在漢城都已基本補齊(兵員恢復到了8000人左右),且依託臨津江畔堅固的防禦工事,戰鬥力還是不容小視。

該師1950年6月戰爭爆發時即在臨津江一帶駐守,並且在初期的防禦作戰中有過一定表現。在隨後的戰鬥中,該師因1950年10月19日率先進入平壤更加聲名卓著。這樣一支部隊,再加上臨津江天險,因此韓國1950年12月的報紙上,連篇累牘誇耀了臨津江的防禦是“銅牆鐵壁”、“不可逾越”。而極力想扳回自己聲望的麥克阿瑟,則又一次大言:“這是關係到我們生命的重要戰線”、“決不後退一步”!

不但“聯合國軍”對該師能有效遲滯志願軍下一步行動寄予希望,當時無可奈何的韓國政府也只能指望第1步兵師能依託天險,挫敗志願軍的攻勢、保住漢城。事實上,此時韓國方面的政局與“軍事是政治的延續”的名言恰恰相反,韓國政府的政治存在只能依附於美軍的軍事行動。為此,在進駐臨津江防線前,不希望再次逃離漢城的總統李承晚,親自主持了表彰大會,為第1步兵師壯行。

臨津江沿岸敵人的基本陣地內,均為中等起伏地,便於運動,但積城兩側的147.7高地、182.0高地能控制經積城通往馬智里之公路及周圍小高地,不便於接近和迂迴包圍。於義洞兩側,山高坡陡,綿亘橫貫於麻(田裡)汶(山)公路以南,山北有1500-2000米開闊地。

而臨津江北岸地勢平坦,距江岸2000-2500米以北是連綿不絕的丘陵地帶,有數條自然溝,深約1.5-2.7米,稍加改造即可作為衝擊出發陣地。縱深地勢較高,田屯東北側高地、蘆谷里西側高地、196.5高地均能俯瞰敵基本陣地,且有部分松林,便於兵力和物資器材的隱蔽配置。

敵軍的防禦地域內,由積城經馬智里至汶山有一條二級公路;由馬智里經於義洞、法院裡至高陽有一條三級公路;由斗只里經檢祥、館洞、粟浦里至三河裡有二條橫貫公路;鄉村路較多,均可通行汽車,敵兵力機動、物資運輸均較方便。志願軍39軍第116師待機地域內,由青廷里經基谷里、貴存里至朔寧有縱向公路一條;由青廷里經小斗日、松峴至麻田裡,由基谷里經高旺里、雞鳴里至漣川有橫貫公路兩條。此外,縱橫的鄉村路較多,便於部隊機動和物資運輸。作戰季節正值嚴冬,氣溫通常在零下20-25度,積雪厚約20-40厘米,凍土層60-80厘米,對修築道路、工事和物資運輸、隱蔽偽裝都帶來一定困難。

志願軍細緻的戰前準備

客觀的說,此時的116師經過連續行軍作戰,實力較顛峰狀態有所削弱:全師平均減員28%,其

1

1中步兵團減員30-38%。雖然在平壤經過短期休整,對人員、物資進行了調整補充,但物資方面尚未得到上級補充,主要靠取之於敵和就地籌措。儘管在第二次戰役中116師繳獲的武器彈藥較多,但部隊槍枝型號繁雜,有日式、美式和蘇式等,不便於供應彈藥。因此116師只能把使用同一種彈藥的槍枝適當地集中在一個單位,同時把較好的槍枝集中配給346團、347團的主攻營、連,並儘量補足彈藥,加強其火力。臨津江戰鬥時該師及加強部隊總兵力為9840人,各種火炮86門,防坦克武器33門。後勤方面鑒於運力薄弱,為了多帶糧食彈藥,部隊出發前進行了輕裝,把背包等暫時不用的物資,全部留在平壤。師、團成立了留守處,營、連指定了留守人員。部隊於12月20日到達高浪浦地區集結前,糧食、彈藥等主要作戰物資均保持運行量。

12月11日,39軍軍長吳信泉命令116師師長汪洋,派348團提前兩天,從平壤出發到九化里以南地區,執行突破臨津江的戰鬥偵察任務。汪洋遂加強給348團山炮、工兵、偵察各一個連組成先遣團,由師參謀長薛劍強帶隊。薛劍強到348團團部後,立即傳達了軍、師首長的命令,要求348團行動迅速但要隱蔽,查明敵情但不要吃虧,離開軍、師主力,單獨執行任務,一定要注意防止敵人襲擊。為此,師首長和348團一起研究了戰鬥偵察任務的行動方案。根據這一行動方案,348團由平壤出發急奔三八線。經過7天行軍,到達臨律江北岸九化里以南的青連里、下高密地區,立即展開6個連的兵力,進行戰鬥偵察,驅逐了韓軍第1師11團、第12團戰鬥警戒分隊,控制了北岸的制高點,隨後打退了敵派到江北岸的8次戰鬥偵察,俘敵5人,經過審問基本了解到敵各團的部署、戰鬥編成和陣地火力配備等情況。

13日,116師主力由平壤向高浪浦里地區開進。20日,全師主力經過急行軍到達臨律江北岸集結地域。第348團位於上高密洞、沙岩、禹勤里地域;第347團位於防築洞、木果、梧谷地域;第346團位於後谷、冷井、梧村地域;師指揮所位於店村東南側無名高地。師後方指揮所在下勿閒;師傷員收容所在上勿閒;師彈藥庫在上勿閒東北側;師軍需庫在下勿閒東北側。116師的集結待機地域裡,由青廷里經基谷里、貴存里至朔寧有縱向公路一條;由青廷里經小斗日、松峴至麻田裡,由基谷里經高旺里、雞鳴里至漣川有橫貫公路兩條。此外,縱橫的鄉村路較多,便於部隊機動和物資運輸。師長汪洋、政委石瑛在聽取了參謀長薛劍強和348團團長高克對先遣團的情況匯報後,命令各步兵團和師山炮營,在江北岸設立4個觀察所,開始對當面之敵進行觀察監視,要求日夜不間斷地觀察,隨時將觀察的情況登記上報師部。

全師進入集結地區後,師長汪洋率領團以上指揮員對元堂里到石湖全長約65公里的預定突破地點進行了長時間反覆觀察、分析,認為整個預定突破地段按照地形可分為東西兩部分,從地形上看是各有利弊:西段元堂里至戊浦段,正是臨津江的大轉彎處,江岸向北彎曲,形成一個明顯的突出部,使守敵防禦側翼暴露,江面寬江水淺,地勢平緩,簡直完全符合軍事理論上江河進攻作戰的理想選擇,而且韓戰初期人民軍就是從這一地段成功強渡臨津江的。也正因為對進攻方有利條件如此明顯,該地段為敵防禦重點地區,投入防禦力量也強,工事構築也堅固。此外該地段兩岸地形都很平緩,這既是有利的,也是不利因素,平坦的北岸不利於部隊隱蔽,南岸平坦地形更為寬廣,在敵掌握制空權的情況下,也不利於突破江防後繼續向縱深發展。

而東段新岱至土井段,臨津江向南彎曲,有利於敵兩翼火力形成交叉封鎖,兩岸為起伏地形,南岸是高10米左右難以攀爬的懸崖峭壁,江北岸則是小起伏地貌,還有幾條大體上與臨津江平行的自然溝,這些自然溝深約1.5米至1.7米不等,稍加改進就是部隊隱蔽的絕好場所,而且縱深地勢較高,田屯東北側高地、蘆谷里西側高地、196.5高地均能俯瞰敵基本陣地,且有部分松林,便於兵力和物資器材的隱蔽配置。任何事情都具有辨證性,這些表面上看起來不利的自然條件反而使敵在該地段防禦比較輕視,無論兵力還是工事都較西段薄弱。——這東西兩段的情形,倒是與二戰期間盟軍突破大西洋壁壘時很有幾分相似,加萊自然條件表面上有利卻是敵重點防禦區域,諾曼第地形表面不利又是敵設防薄弱之處。116師經過認真研究,最後選定東段為突破地區。

不過東段南岸的懸崖,此時卻是116師面前的一大難題,如果部隊在渡江後無法迅速控制懸崖頂端的韓軍防禦,那么在江面和河灘上的志願軍戰士將成為敵軍炮兵和航空兵火力的最佳獵物——正如1944年6月6日晨發生在奧馬哈海灘上的一幕,所不同的是,炮兵和航空火力的優勢,此時都在守軍一方。為此,汪洋一連三天趴在江岸前沿陣地,對懸崖從上到下,從左到右逐次進行仔細觀察,終於發現這片懸崖並不是鐵板一塊,上面有很多大小長短不一的雨裂溝,而高低不等的雨裂溝無疑就是天然造就的“台階”,完全可以為部隊攀爬時所利用。

有了這一發現之後,116師隨即組織各團進一步對懸崖進行觀察研究,確定了4個突擊連可以利用的4條攀爬通道,其中3條全部是由雨裂溝自然接力而成,最後1條則是利用敵取水時的小路,但是守敵對這條小路也是比較重視,不僅在小路兩邊布滿地雷,只留下中間兩三人並行的空隙,而且路上還澆水成冰,極大增加了攀爬困難。116師最後想出了對策,在總攻打響後集中迫擊炮對小路進行密集轟擊,一方面引爆路邊地雷,一方面在冰面上炸出彈坑,為突擊連開道。就這樣,116師群策群力克服了懸崖難題。

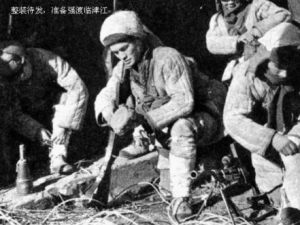

為了加強指揮,副師長張峰、師參謀長薛劍強分別下到346團和347團參與戰前準備,不僅團營連幹部,甚至班排幹部、戰鬥小組長都去江邊看過地形,各自具體的攻擊目標、突破路線、地形水深、懸崖情況、攀爬線路,全部都了解掌握清楚。隨後發動民眾採用“提問題,想辦法”的方法討論解決完成任務中可能的困難,如想出用雨布改制成“水襪子”(一種徒涉工具,可耐浸15分鐘)解決在徒涉時的防水問題;用鞋底綁草繩、梯子上綁草捆解決攀爬時的防滑問題;用凡士林和豬油塗抹手腳解決防凍問題;工兵事先偷渡過江剪開鐵絲網並卸掉一些地雷引信,總攻開始後再以炮火進行轟擊以打開通道解決破障排雷問題等。準備工作甚至細緻到派人實際探察各處江水深度,有冰凌的江面還把冰凌帶回來查驗厚度。

此外還特意組織突擊部隊在類似地形上進行逼真的模擬訓練,在儘量接近實戰條件下演練徒涉、渡江衝擊、排障、攀爬、打開突破口、擴大鞏固突破口等戰術動作。臨戰前,第一梯隊團從班長到團長各級幹部還進行整整三晚上的觀察,以進一步熟悉地形敵情,做到每個戰鬥小組都清楚各自任務,甚至細緻到了哪裡架梯子,從哪裡攀爬懸崖等。(

臨津江戰鬥志願軍的攻擊計畫和戰術協同

12月27日,116師召開作戰會議,確定了突破臨津江的作戰部署,以346團和347團為第一梯隊,在新井以南300米至土井以南800米全長2公里地段實施突破,每團均分為兩個梯隊,以兩個營為第一梯隊,每營各以一

2

2個連為突擊連,也就是說全師第一攻擊波為4個突擊連,這4個連的任務是盡最大可能消滅敵前沿火力及守軍,後續部隊過江後立即向馬智里、直川里發展進攻,打開向縱深推進的道路,保障軍主力向縱深攻擊。348團為二梯隊,過江後以一個營向舟月里進擊,策應115師渡江。部署一定,全師立即投入緊張的戰前準備。

炮兵火力掩護,是整個突破戰鬥的關鍵。戰前,汪洋指定師炮兵營營長杜博為炮兵主任(為戰時自行設定的編制),負責協助師組織指揮、計畫協同全師的炮兵(共有各種火炮86門)使用。師團建立通訊聯絡組織、以保障戰鬥中聯絡暢通和實施不間斷的指揮。師團均開設1─2個步炮聯合觀察所,以晝間觀察結合夜間抵近偵察和戰鬥偵察,不間斷地掌握更新敵情。

同時,346、347團派出兩個連為配屬的炮兵第26、45團修路,構築發射陣地、工事和掩蔽部、以保證配屬炮兵到達後能安全順利進入陣地,迅速做好射擊準備。

志願軍突破臨津江迎來新年

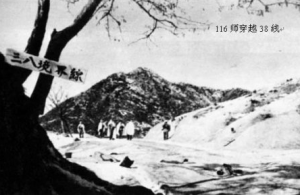

中國人民志願軍第39軍於1950年12月31日至1951年1月1日,發起了強渡臨津江的戰鬥,在高浪浦里東南地區突破南韓軍第1師防禦陣地。

3

31950年12月31日16時40分,軍長汪洋通過電話下達了開始總攻的命令。炮兵群的86門火炮,向敵前沿灘頭陣地及防禦縱深發射數千發各種口徑的炮彈,摧毀了敵人幾十個火力發射點和多層障碌物,壓制了敵縱深炮兵火力。經過10分鐘火力打擊,敵第一批目標大部被摧毀。從16時50分開始,直瞄炮轟擊第二批目標,團迫擊炮彈密集地在346團和347團兩個團突破口袋形地段上爆炸,在敵人地雷區、鐵絲網中開出長40公尺、寬6至10公尺的兩條步兵衝擊通路。師炮兵群開始對馬智地區敵人陣地進行壓制射擊,對192高地和147高地進行第一次集中射擊。炮火準備進行到17時整,在20分鐘的破壞射擊中,摧毀了敵人地堡、火力點40餘個。殲滅美軍一個黑人防坦克炮兵連,炮彈命中率80%。

17時零分,

6

6100高地上發出3發照明彈,3分鐘的急襲射擊開始,全師所有炮兵對準左翼和右翼兩個團的突破口集中射擊。對岸敵軍全部被我炮火壓制。與此同時,各突擊連障礙排除組利用炮火煙幕,迅速排除江北岸殘存地雷。346團4連3班長張財書冒著炮火,連續排除4處集群地雷,在部隊已經發起衝鋒的緊要關頭,他自製的掃雷桿又被炸碎的情況下,他沖入雷區,用手抓住彈雷索,拉響了最後一群地雷,以自己身負重傷的代價為衝鋒部隊打開了通路,後被記“一等功臣”。

4

417時03分,汪洋命令發出衝鋒訊號。三發綠色訊號彈升空後,兩挺美式重機槍朝天交叉發射500發紅色曳光彈。衝鋒號吹響,40多挺輕重機槍開始射擊。千百個戰士躍出塹壕,向臨津江衝去。17時08分,左翼346團l、4連跑步通過封凍的江面,迅速消滅殘存火力點內頑抗的敵人,勝利占領江南岸登入場。17時14分,右翼347團5、7連,徒步涉過寒冷刺骨、水深及腰、100餘公尺寬的臨津江,攀上7高達10公尺的懸崖,攻占了敵人的前沿陣地,前後才用了10分鐘時間。17時40分,347團和346團的突擊營在炮火支援下,密切協同,相繼攻克144.7高地和192高地,牢固地控制住南岸灘頭陣地,為後續部隊渡江創造了有利條件。爾後347團向馬智里進攻,於22時占領該地。346團向雨中(地名)發展進攻,師指向雨中前進。

與此同時,師預備隊348團在右翼渡過臨津江,以3營攻占舟月里,接應了l15師渡江;軍第二梯隊117師在346團之後渡江,向湘水裡穿插前進。347團在杜義洞,346團在雨中與敵師預備隊經過激戰,殲

5

5敵一部。於1951年1月1日晨6時前後進到蘆坡洞、大村、武建里、直川里一線,346團占領雪於里、新村以北高地,347團占領盧坡里及其以南高地,348團進至廉安里、馬智里。

經過13小時的激戰,116師突入敵人縱深15公里,斃傷敵千餘人,勝利完成突破任務。

116成為志願軍作戰縱深最遠的一個師

敵軍在志願軍強大攻勢的打擊下,於2日開始全線潰退。39軍令116師當晚出發,抓住議政府之敵、向漢城方向追擊。汪洋遂令346團向議政府方向攻擊前進,347團向釜谷里進攻,切斷議政府至高陽公路,以阻擊南逃之敵。

3日3時30分,347團1營和2營7連向釜谷里守敵發起攻擊。戰鬥中擊斃英軍29旅皇家來復槍團300餘人,俘敵60餘人,擊毀、擊傷、繳

7

7獲汽車、裝甲車和坦克40餘輛。余敵向西南木回里方向和正東高地逃竄。團即今3連向西跟蹤追擊。

3日白天,347團連續打退高陽方向敵人的8次反撲。敵人被迫後撤,逃至高陽附近時,被50軍截擊,全部被殲。釜谷里戰鬥,切斷了故人的南逃之路,消滅了潰逃之故。但在戰鬥中師參謀長薛劍強不幸犧牲,團政委任奇智、團參謀長王如庸負傷。

4日,116師配合人民軍第一軍

團和志願軍第50軍向漢城攻擊,16時,城內守敵棄城逃跑。116師率先進占漢城。348團進駐總統府,並加強安全警戒。與此同時,346團前衛從漢城東面進入市區。

5日,348團將總統府的警衛任務移交給朝鮮人民軍一軍團,迅速越過漢江繼續向南追擊。當日晚師令348團渡過漢江,占領灘頭陣地,掩護50軍渡江。

7日21

9

9時,348團進至“三七線”附近的水原。至此,第三次戰役結束。116師向敵縱深推進100多公里,成為志願軍作戰縱深最遠的一個師。

戰後,346團1連、4連和347團5連、7連榮獲軍授予的“突破臨津江英雄連”稱號。志願軍授予347團7連司號員、特等功臣鄭起“二級戰鬥英雄”稱號。軍授予36團4連班長張財書“掃雷英雄”稱號;授予347團5連副排長王殿學“渡江英雄”稱號。

戰後評價

沒有一個中國士兵真正知道目的地到底在哪裡。他們僅僅知道這下子恐怕要把美國人一直追到海邊了。而美軍的逃跑也許就意味著戰爭要結束了。都說美國軍隊打仗厲害,飛機大地厲害是真的,可最後也就是那么回事。麥克阿瑟說“聖誕節前讓孩子們回家”的話曾讓美軍士兵們高興了好一陣兒,其時,中國的傳統節日元旦和春節也快要到了,中國士兵自己編出的順口溜是:“從北到南,一推就完,消滅敵人,回家過年。”中國士兵的樂觀是有理由的。朝鮮西線美偽軍在中國人民志願軍六個軍的打擊下,美第二師、土耳其旅、南韓第二軍已經完全失去戰鬥力,美第二十五師受到重創,美騎兵第一師、美第二十四師均傷亡巨大。在這種情況下,麥克阿瑟不得不命令他的部隊全面撤退,而且是美軍歷史上少有的大規模撤退。其中的一部美軍以在一個星期之內一舉撤退250公里而舉世聞名。

美國輿論在一片悲觀的氣氛中對麥克阿瑟的撤退予以了極大的嘲笑:“麥克阿瑟被朝鮮山坡上枯萎的狗尾草嚇得發抖”,並且“由於中國軍隊的強烈的衝擊,麥克阿瑟實際上敗於自己的想像”。而軍事評論家認為,在清川江美軍受到的的確是前所未有的打擊,但自那以後美軍都是並未經過像樣的戰鬥而連續撤退的,不戰而退250公里的事例“真是罕見”。美軍的撤退正愈難愈急的時候,來到朝鮮戰場上的美國報紙上有了一則幽默,說當平壤快保不住了的時候,麥克阿瑟研究了應該在哪裡站穩腳的問題,並命令參謀人員制定一個撤退50公里的計畫。結果這個參謀錯把一張小比例尺的地圖當成大比例尺的地圖了,結果參謀看見有個地方防線最窄,於是決定了撤退的目的地,其實那是三八線附近的臨津江口,可是麥克阿瑟卻批准了。

擔任第二次戰役正面進攻的中國第三十八軍、第三十九軍第四十二

10

10軍、第四十軍在彭德懷的命令下,不顧一切困難,不畏一切風險,不惜一切代價,向南勇猛前進,力圖最大限度地殲又潰逃中的敵人。

在通往朝鮮南方的各條公路上,擁擠著向南狂逃的聯合區軍的車輛。而在通往朝鮮南方的所有山間小路上,步行的中醫士兵以驚人的速度在前進。不斷有聯合國軍隊再次落人被殲滅境地的訊息。聯合國軍的車輪竟不如中國士兵的腳步快,這令全世界頗感驚訝。

日本軍事史學家認為,“中國士兵創造了戰史上罕見的紀錄”,這是韓戰中中國軍隊表現出的“七個不和思議”中的一個。

所謂“七個不可思議”是:一、中國軍隊介入韓戰的目的、動機和規模;二、中國軍隊是如何偵察的;三、中國軍隊的偽裝、土木作業的能力;四、原始的後勤系統是如何裝備和供應部隊的;五、中國軍隊卓越的夜間戰鬥的本領;六、視死如歸的人海戰術;七、中國軍隊在沒有機械運輸的情況下的機動、追擊的速度。

1月6日,鑒於116師在此次戰鬥中的出色表現,志司、志政發出通報表揚:“我39軍116師此次戰役前克服各種困難,做好充分的攻擊準備工作,嚴密地組織對敵陣地偵察,故攻擊順利,僅10分鐘即將敵防線突破,使該軍後續部隊順利投入戰鬥。該師在突破敵陣地後,迅猛地向放縱深攻擊,擊破敵人的抵抗,並於4日16時進占漢城,迅速地占領了漢江南岸灘頭陣地,並及時地報告了敵情及漢江情況。這種認真負責、英勇果敢的積極的戰鬥作風,值得全軍學習。持通令表揚。”

1951年1月25日,中國人民志願軍和朝鮮人民軍高級幹部聯席會議,在朝鮮君子裡志願軍總部礦洞裡舉行。116師副師長張峰(因汪洋要參加東北軍區諸兵種集訓)匯報了本師突破臨津江戰鬥經驗。受到了彭德懷司令員、金日成首相以及其他志願軍高級首長的一致好評。

1955年秋在全軍的最高軍事學府──南京軍事學院,戰役系的將校級的學員正在學習和研究典型戰例,學員有39軍的師.團領導幹部。在討論116師突破叄八線、強渡臨津江的模範戰例時,對突破口的選擇問題,爭論得非常熱烈,擺出了各種不同意見。院長劉伯承元帥聽取了討論情況,作了精闢的分析。最後他說:“39軍這個突破口選得好選得正確。應該打個滿分嘛!”後來,總參謀部和軍事學院出版了《第116師高浪浦里東南地區進攻戰鬥總結》,作為師進攻的典型戰例供院校和部隊學習研究。

1、116師傷亡人數:參戰9840人、傷590人、亡122人、傷亡合計712人、戰鬥減員率7.24%

2、116師戰績統計:斃傷美軍15人、韓國軍隊793人、俘虜美軍5人、韓國軍隊236人

繳獲機關炮5門、無后座力炮7門、81毫米迫擊炮8門、106.7毫米化學迫擊炮6門、57毫米防坦克炮6門、60毫米迫擊炮9門

繳獲卡賓槍19支、自動步槍242支、輕機槍19挺、重機槍9挺、繳獲火箭筒13具、汽車4台。

盤點明末抗日援朝戰爭

| 這場戰爭是並不是明朝最強盛的洪武朝和永樂朝,而是這個老大帝國的轉折之朝明朝萬曆朝時期。中國和朝鮮人民為了抗擊外族的侵略一起抗擊日本侵略的戰爭。這場戰爭開始於公元1592年結束於1598年。公元1592年在中朝兩國的舊曆上是壬辰年,這場戰爭的最大受益者朝鮮的史學家將這場戰爭也稱為——壬辰衛國戰爭。 |