樟樹市臨江鎮

臨江鎮大橋

臨江鎮大橋樟樹市臨江臨江自唐朝武德八年建鎮至今已有1370多年,歷史上曾為軍、路、府署所在地,明朝被列入全國33大工商課稅重鎮,歷史上的臨江商貿發達,交通便利,史稱“舟車孔道,四達之地”。尤以藥材、木業、釀造業聞名於世,作為當時的政治、經濟、文化中心,臨江的城鎮建設達到了相當的規模。據史料記載:舊城設10門,城區分為9坊6廂,有30條街,31條巷,傳聞最盛時“城內三萬戶,城外八千煙”。繁榮的經濟伴隨著燦爛的文化,吸引了眾多的文人墨客前來講學會友,優遊勝跡。至今,鎮內仍有大量的歷史景觀和人文景觀,其中以大觀樓最富盛名,被列為全省重點保護文物。

城鎮建設

臨江鎮一角

臨江鎮一角工礦企業

臨江鎮-工業

臨江鎮-工業(1)機械:隸屬於江西省煤炭廳的臨江礦山機械廠及煤建一處是鎮上的兩大企業,主要有煤礦開採所用的機械和其它民用機械,一處以承接礦山建設及其它工程項目為主。

(2)釀酒、造紙、食品加工,糧食加工及儲備:臨江的釀酒歷史悠久,是全國馳名的“四特酒”的故鄉,大詩人陸游曾寫詩讚曰:“名酒來清江,嫩色如新鵝”,詩中所指清江即為現在的臨江鎮,目前鎮上有五個酒廠,產品師姑牌系列有高度酒和低度酒兩種類型,高、中、低三種檔次幾十個品種行銷各地。

造紙:臨江的衛生紙質量在全鎮同行業中處於領先地位,主要產品有衛生紙、餐巾紙和各類包裝紙。

糧食加工:糧食加工業由來已久,臨江是魚米之鄉,糧食的生產在國民經濟中有一定的地位,國家為加強糧食的巨觀調控,在臨江設立了國家糧食儲備庫。

農產品加工:主要有花生製品廠和糯米粉加工廠。從而帶動了全鎮甚至周邊鄉鎮農民積極種植花生等經濟作物,形成了一定的產業化生產、加工、銷售態勢。

農業現狀

臨江鎮自古就是“魚米之鄉”,自1990年以來,逐步進行了產業結構調整,提高了農業的集約化、商品化水平。現建有銀杏基地2000畝,楊樹基地3000畝,蔬菜基地3000畝,紅桔基地3000畝,油茶基地5000畝,萬頭養豬場3個。奶肉牛基地16個,魯區小尾寒羊種羊基地1個。

藥業生產

臨江藥業由來已久,由原臨江府所轄各地藥商組成的藥幫與京幫、川幫並列為全國三大藥幫,史稱“臨江幫”或“江西幫”。全鎮的藥材生產面積達4000畝,百畝連片基地6個,千畝連片基地2個。具體為雙洲村委的商洲積殼基地;廟前、姚巷、徹埠、紐塘村委的銀杏基地;寒山、姜璜、武塘村委的黃梔子基地;渚塘村委的吳萸子基地和蘆陽村委的杜仲基地。全鎮中藥材種植戶達1200餘戶,藥農4000餘人,從事藥材購銷的單位和個體戶達100餘家。

第三產業

臨江鎮大力發展蔬菜種植

臨江鎮大力發展蔬菜種植(1)農產品交易:臨江是樟樹市重要的農產品集散地,主要有花生、柑桔、蔬菜、油料、棉花、紅薯、谷糠、玉米、麥麩等,年成交量在2億公斤以上。

(2)農資、生資:目前有四個鄉鎮的供銷合作社設在臨江,另外還設有市生資倉庫,市物資採購供應站、農機採購供應站、竹木供應站、食雜果品倉庫等多家單位,臨江已成為農資集散中心,其影響範圍擴大至周邊縣市。

(3)耕牛、仔豬:臨江是樟樹河西地區的耕牛、仔豬集散地,年成交量達7萬頭左右。

(4)木材、建材;臨江現已成為木材和建築材料集散地,經營範圍有木材、鋼材、水泥、建築陶瓷、石灰、水暖設備及建築裝飾材料等,從業的個體工商戶達到100餘人。

此外,還成立了生豬販運公司和花生販運公司,年販運生豬3萬頭,販運花生1000萬公斤;成立了客運聯合車隊和貨運聯合車隊,擁有各式客貨車150餘輛。

廣東省紫金縣臨江鎮

臨江鎮

臨江鎮臨江鎮位於紫金縣境西北部、東江中上游東岸,東鄰柏埔鎮,西與河源市源城區埔前隔江相望,南連義容鎮、古竹鎮,北接源城區東埔。鎮政府駐地臨江圩,東距縣城68公里。全鎮總面積130.9平方公里,其中有耕地面積2,000公頃、山地8,000公頃。轄10個行政村和1個居委會,有7,042戶28,278人。高望大塘排設有紫金縣東江金珠工業園,2004年,紫金縣在臨江圩鎮成立紫金縣經濟開發試驗區臨江工業園。

人文歷史

鎮名因面臨東江而得。明代分屬寬得都上、下江東社。清代屬寬得都江東約。民國18年(1929年)屬第二區梧桐、排年鄉,民國34年分屬柏平、臨江鄉。建國初屬古柏區、第四區,1952年屬第十區(柏埔鎮),1957年12月成立臨江鄉,1958年10月屬柏埔公社,1961年4月分立臨江公社,1983年9月撤社設區,1987年4月改設臨江鎮。

水土資源

臨江鎮地勢東高西低,西南為丘陵,東北部屬山區。柏埔河流經境內匯入東江,在江口形成沖積小平原。北部梧峰村梧桐尖山為最高峰,海拔338米。氣候溫暖,光照充足,年均溫度20.9℃、降水1889毫米,無霜期310天以上。主要礦產資源有耐火石、稀土、輝綠岩、鈦鐵礦等。土特產有荔技、淡水魚。經濟以農業為主,是紫金縣糧、油、糖、豆、紅瓜主產區。1988年有水田2.3萬畝,旱地0.61萬畝。大部分布在東江及柏埔河沿岸,易受旱、澇威脅,有電動排灌機45台,建有庫容208萬立方米的斬坑水庫.花生0.75萬畝,總產770噸;大豆0.34萬畝,總產251噸;甘蔗0.27萬畝,總產0.88萬噸;產小麥288噸。各類水果面積0.74萬畝,總產198噸。

農業發展

2004年,農業、農村經濟調整,全鎮全年共投入農業基礎設施建設資金180多萬元,修復水庫2宗,改造木石坡5宗,修築三面光渠道1.2公里,改善生產條件,穩定糧食生產。2004年水稻播種面積31,982畝,糧食總產量13,066噸。擴大蔬菜、花生等經濟作物的種植面積,種植蔬菜19,080畝,蔬菜總產47,586噸;花生種植面積9,577畝,總產量2,059噸;以廣東溫氏(臨江)種雞場為龍頭的農業龍頭企業帶動發展養殖業,小莊園發展不斷推進。總投資450萬元,以聯新、澄嶺、桂林為示範點的國家農業綜合開發工程正緊張有序施工。農村稅費改革政策得到全面落實,全鎮減負25.4萬元,實際人均減負為15.6元。

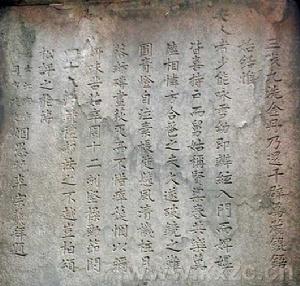

臨江鎮有座清代貞節牌坊

臨江鎮有座清代貞節牌坊鄉鎮工業方面,1988年有耐火石廠、食品廠、“三資企業”毛織廠等企業,其中耐火石銷省內外,年產值26萬元。境內水陸交通便利,有碼頭2座,設有鎮船隊,總噸位140噸,年產值10萬元;有紫河、高臨、古臨公路通往縣內外,村村通汽車。是全縣較早普及用電鎮之一。商業網點集中在臨江圩。建國前稱石公神圩,有各類店鋪20餘間。1988年有商業店鋪成百間,其中國營、集體30餘間;全鎮個體工商業戶285戶,年集市貿易額225萬元。新建永久性商品交易市場1個,面積1500平方米。

招商引資

2004年,臨江鎮委、鎮政府以構建臨江東江大橋為契機,以工業園區為載體,努力完善園區各項基礎設施,傾力打造引資平台,增強接納外資能力。東江金珠工業園區積極籌措資金,進一步拓寬了工業園區1.8平方公里的發展空間,逐步完善了園區“三通一平”的基礎設施建設,新平整30萬平方米的項目用地,完善了1.5公里長的園區排水、排污基礎建設,順利推進園區東西、南北兩條小區水泥路硬底化建設,綠化園區過境路工程,完善配套園區自來水飲水工程建設。2004年,全年簽約引進落戶項目9個,契約利用外資5.5億元,實際到位資金6,000萬元,契約外資利用率11%。其中:嘉華塑膠製品有限公司老闆許偉創辦淇生塑膠製品(河源)有限公司,計畫投資5,000萬元,到位資金1,000萬元,已動工;香港利致國際公司老闆張宗池創辦利致電業(河源)有限公司,計畫投資5,000萬元,到位資金800萬元,已動工試產;深圳市創盛恆實業有限公司老闆鄒慶芳創辦10萬平方米自辦工業園,計畫投資8,000萬元,到位資金200萬元,已動工;河源裕寶實業公司老闆杜秀杭創辦商業綜合開發11,800萬元,到位資金100萬元;順華飾物(河源)有限公司創辦五金工藝、物飾加工業務,計畫投資1,500萬元,到位資金180萬元,已動工;紫金縣正天獸藥有限公司老闆萬徐萍合辦獸藥企業,計畫投資800萬元,到位資金130萬元,已動工。

財稅金融

2004年,全年財政稅收總收入954萬元,其中國稅完成300萬元,地稅完成520萬元,農業“三稅”完成134萬元;本級財政收入729萬元;銀信部門流通活躍,信用社存款餘額3,950萬元,貸款餘額2,730萬元。

文衛事業

文教衛事業方面,1988年有國中1所,國小17所,在校中學生660人,小學生3600人,教職工160餘人。設有鎮文化站、廣播站、衛生院等。

臨江鎮

臨江鎮2004年,臨江鎮委、鎮政府圍繞年初提出的集中抓“一橋兩路三區”(臨江東江大橋;市東環路臨江路段、臨江沿江大道;東江金珠工業園區、紫金經濟開發試驗區臨江工業園、落戶東江金珠工業園區內的深圳建萊實業有限公司自辦工業園區)建設的工作思路和辦好“六件”實事的工作重點,以構築“一橋”為突破口,以打造“兩路”為紐帶,以創建“三區”為動力,傾力打造優良發展環境,加大招商引資力度,做強做大工業經濟,推動農村經濟發展。2004年全鎮工農業總產值實現3.98億元,其中工業產值2.03億元,農村人均純收入3,825元,分別比上年增長35%、100.95%和5.3%。本級財政收入729萬元。

設施建設

2004年,協助縣完成了臨江東江大橋的建設,東江大橋已於11月29日正式建成通車,河源市東環路、沿江大道建設正加快推進。投資2,500萬元,新建德潤鋼鐵廠110千伏變電站。逐步完善村級水泥硬底化建設,年豐村通行政村公路已完成改造,其中村民劉文生捐資10萬元。改造了村級薄弱辦公用址,鞏固完善農村農網改造,改造了臨古路船窩凹段水泥路面建設,新建鎮府幹部、職工食堂宿舍,改造圩鎮老街道,完成了老街路燈亮化工程,擴建了圩鎮自來水一廠和園區二廠的飲水工程。

福建省浦城縣臨江鎮

臨江鎮

臨江鎮境內已發現新石器至戰國遺址23處。漢武帝時,東越王餘善在境內築臨江城。宋至清為清湖裡、仁風裡之地。民國期間在此先後設過示範鄉、區、鎮。解放後於1950年1月成立臨江鄉政府,隸屬第三區公所。1951年分為臨江、錦城、寨下、樟山4個鄉,共轄16個村。1952年,臨江成立第三區公所,劃分臨江、錦城、寨下、樟山、上際、山後、源尾、前墩、銀場9個鄉。其後幾經撤併調整,1958年9月成立臨江人民公社,轄16個大隊、144個生產隊。1984年9月改制為鎮,轄16個村委會,總人口18982人。1990年第四次人口普查時有4638戶19041人。2000年第五次人口普查時有14634人。2000年末統計下轄16個村委會、149個村民小組、5081戶、19561人,其中男性10219人,非農業人口1935人。2005年,據縣公安局提供資料,臨江鎮5081戶,19561人,其中男性18662人。

境內資源物產豐富。礦藏有花崗岩分布在山後、七墩、余元、寨下、源尾、井欄、鐵爐、樟山等村,鐵爐村名疑與古代冶鐵有關。物產歷來盛產糧食、木材、毛竹、油茶、茶葉、柑桔、油柰、板栗等,糧食產量在全縣19個鄉(鎮)中位居第六位。臨江地勢平坦,交通四通八達,是南片7個鄉(鎮)的交通樞紐和商品集散地。水資源豐富,歷史上曾利用水資源造壩53座,用以造碓和灌溉。解放後先後建電站12座,電力和縣電網併網,滿足工農業生產和人們生活需要。境內文物古蹟頗多,旅遊資源豐富,有西漢臨江城遺址,東越王廟舊址,唐朝古剎夕陽寺,大唐故范司空墓誌碑,明朝鎮安橋(臨江橋),明朝錦城橋址,上際村神仙岩,井欄村蝙蝠洞等。

2005年,據浦城統計局提供資料,該鎮農作物總播種面積88228畝,其中糧食作物播種面積51960畝,總產量19140噸;經濟作物中油料播種面積8279畝,總產量1310噸;蔬菜瓜、果類播種面積18869畝,總產量18038噸;營林生產中幼林撫育出材量2333立方,全部木材量17211立方;畜牧業中當年出欄豬8635頭,家禽100323隻;茶葉採摘面積1960畝,總產量136噸,園林水果採摘面積10592畝,總產量2344噸。

重慶市開縣臨江鎮

臨江鎮

臨江鎮臨江鎮始建於北朝西魏,距今有1300多年歷史,是一個千年重點古鎮,文化底蘊深厚,是縣域城鎮體系“一心三級”的重要一級和市級規劃、發展的重點小城市,是市級首批啟動的45箇中心鎮、市級“百個經濟強鎮”、“重點商業小城鎮”,是市交委對口聯繫的重點鎮,今年又被國家六部委確定為全國1887個重點鎮之一。全鎮轄24個村、6個居委會,總人口95884萬人,幅員面積123.2平方公里農民人均純收入2280元,城鎮居民人均收入2685元。城鎮建設遠期規劃建成區面積10平方公里,城鎮人口10萬人;中期規劃到2020年建成區8平方公里,城鎮人口8萬人,近期規劃到2010年建成區4.5平方公里,城鎮人口4.5萬人。目前,已建成區3平方公里,城鎮人口3.1萬人,城鎮化率44%。城鎮內水、電、氣、路、有線電視等基礎設施相對齊全,功能相對完善,夯實了城鎮可持續發展基礎。

鎮黨委、政府緊緊抓住改革開放這一發展契機,努力推進農業產業化,農村城鎮化發展建設。在實施重慶百個經濟強鎮工程,即百鎮工程中,我鎮以發揮優勢項目,培育支柱產業為主。在以下三個方面初見成效。即先後創立了一批骨幹企業、形成了五大支柱產業、使臨江鎮的小城鎮建設步伐大大加快。

福建省上杭縣臨江鎮

臨江鎮

臨江鎮臨江鎮有行政區始於宋乾道四年(1168年),縣址從鍾寮場遷此有800多年,當時稱郭坊。明、清改稱在城裡。民國時改稱第一區、附城區。解放後,改稱城廂區、城關公社、城關鎮,1986年改為臨江鎮。

地理位置

臨江鎮位於東經116.24°,北緯25.03°,是全縣政治、經濟和文化中心及中共上杭縣委員會、縣人民政府所在地。

自然環境

臨江鎮地處汀江中游,"三褶回瀾"中段北側的河谷盆地,三面環水。屬亞熱帶季風氣候,夏長冬短,溫熱濕潤,年平均氣溫19.9℃,年降水量一般為1520一2130毫米。

人口民族

2002年底臨江鎮總戶數12100戶,總人口37440人,以漢族為主,有畲族900多人,其中:農業人口3364人,操客家方言。

市政建設及規劃

臨江鎮行政轄區有鎮東、鎮中、英明、天山、鎮南、鎮西、東南共七個居委會,60多個居民小組。城區面積4.9平方公里(未包括東南居委會),貫穿東西有解放路、人民路、北環路、江濱路;南北有建設路、北大路、和平路、西環路,鎮區遷有小街小巷110多條。公園有街心公園、紫金公園、江濱公園。自來水廠日供水能力為600噸,11萬伏的變電站l座,城區防洪堤長3648米,城市園林綠化面積97.2公頃,公共綠地18.6公頃。電話普及率達85%左右。城關的新區有和平新村,北環新村、利民新村、北園新村、富古新村、移民新村等,城區人均居住面積達18.36平方米。

中國藥都-臨江鎮

中國藥都-臨江鎮公路交通便利,東經319國道至龍巖、廈門;北經205國道至長汀、永安、三明;西經205國道至武平、廣東梅州、廣州、深圳;南經杭永線至永定。

經濟狀況

2002年糧食播種面積754畝,糧食總產量298噸;城鎮居民人均純收入達2556元。預算內財政收入達3421萬元。全鎮擁有非公有制企業33家,個體工商戶2073戶,從業人數達6534人。

文化狀況

臨江鎮現有國小2所(未包括縣屬國小l所)、幼稚園2所(未包括縣屬幼稚園1所及私立幼稚園),在校學生2500多人,任教教師130多人,適齡兒童入學率100%。全鎮文化娛樂場所50多處,老人活動中心7處。民眾文化生活有文化創作、漢劇、木偶戲、燈謎、舞獅、舞龍、船燈、攝影、琴棋書畫、戲劇彈唱等,城區醫院3所。

名產

光華照明有限公司生產的各種類型的節能燈;日用竹木製品廠生產各類木質餐具、玩具;特種變壓器廠生產微型變壓器和專利產品的電焊機;空心竹涼廠生產麻將竹涼蓆;冷作機械加工廠生產內河船舶及除塵變壓器配件。

重慶市永川區臨江鎮

臨江鎮

臨江鎮鎮內交通便捷,通訊網路健全。成渝鐵路橫貫全境,臨江火車站距場鎮1.7公里;永川河流經鎮域裡程達28千米;“三橫六縱”交通規劃建設逐步實施,鎮內公路四通八達。永(川)(江)津高等級公路、臨(金)柏路穿境而過,“三級”交通網路覆蓋全鎮。通訊網路健全,社社通電話,行動網路覆蓋率100%,開通了小靈通,有線電視覆蓋率達90%以上。

城鎮建設井然,市政設施齊備。小城鎮建成區面積達1.21平方千米,集鎮常住人口10689人。城鎮基礎設施完善,有全國“百佳”水廠1座,有可供城鎮居民使用的天然氣,有標準的農貿市場3個,垃圾站4個,垃圾池22個,場鎮綠化率達28%。1999年被評為“重慶市首批試點小城鎮”和“重慶優秀綠化小城鎮”。鎮內電力充足,商貿、運輸、建築、服務業發達,正在著力打造永(川)(江)津兩區黃金線上的商貿中心。

礦產資源豐富,工業發展迅速。臨江鎮內有豐富的原煤、石英砂、頁岩、耐火石、粘土、磨漿石、假山石等礦產資源,開採潛力巨大。鑄造、釀造、造紙、冶煉、印染、皮革、精工、建築建材等各類企業24家,是永川“經濟十強鎮”之一。近年來,招商引資“牛鼻子”工程實施效果明顯,新引進規模企業2家。2006年工業總產值達1.5億元,創利稅500萬元,固定資產投資達4000萬元,全年實現招商引資3273萬元。

臨江鎮

臨江鎮社會事業蓬勃發展,社會治安秩序良好。鎮區有永川區級直屬中學一所,在校生2733人;中心國小4所(其中臨江國小被重慶市命名為“實驗示範國小”),在校生2200人;半托中心幼稚園1所。教育質量居永川區同序列前茅。救助、低保、養老、醫療“四位一體”的社會保障體系日臻完善:有供養100餘人的重慶市級“農村模範敬老院”1所;有供50餘人集中居住的五保家園3個;新型農村合作醫療推進順利,全鎮農民參合率達75%以上;有一級甲等醫院1所,病床35張,專業技術人員40人。成功創建了“永川區衛生鎮”。扶貧助殘工作成效顯著,被評為“全國殘疾人扶貧工作先進單位”。社會治安秩序良好,多次被永川區授予“平安鎮(街)”稱號。

黑龍江蘭西縣臨江鎮

寧啟高速公路

寧啟高速公路臨江鎮現有耕地14.4萬畝,土質肥沃,地下水源充足,水利灌溉控制面積11萬畝。占耕地總面積的76%。全鎮共有林地2萬畝,森林覆蓋率14%。

臨江鎮是典型的農業生產大鎮,改革開放以來,鎮域經濟和社會各項事業不斷發展。2001年全鎮實現社會總產值9069萬元。其中,農業總產值實現4898萬元;鄉鎮企業總產值實現730萬元;第三產業、個體私營經濟實現1726萬元;鎮級財政收入實現280萬元。

農業生產基礎穩固,全鎮糧食產量超億斤,主產作物以優質玉米、大豆、水稻為主。近年來,不斷最佳化種植業內部結構,大力發展質量、效益型農業。通過農業開發,大搞低產田改造工程,開發水稻生產,面積已達15,000畝以上,年產優質大米1,000萬斤。在穩定糧食生產的基礎上,不斷擴大經濟作物生產規模。初步形成了具有當地特色的西瓜、香瓜、烤菸等作物的規模化生產。2001年全鎮西瓜、香瓜生產面積達到7,000畝。烤菸生產面積實現3000畝,特別是西瓜、香瓜生產,以其優良的品質已聞名於周邊各大、中城市,成為當地增加農民收入的一大主導產業。同時,不斷面向市場,通過增加科技含量,發展訂單農業等手段,加快發展特色、綠色農業生產,向中草藥種植、谷糜、小豆等無公害雜糧生產、棚室蔬菜生產等規模不斷壯大。農業生產逐步向質量、效益型方向邁進。

以養牛、養豬、養雞為主的畜禽養殖規模逐年增大,2001年,全鎮養殖業大戶達到170戶,肉、蛋雞飼養總量達到40萬隻;牛存欄數達到7000頭;生豬飼養量達到4.3萬頭;實現了戶均一頭牛、5頭豬、50隻禽的目標。並且品種不斷最佳化,西門達爾、夏洛來等優質肉牛生產,瘦肉型豬生產,發展速度快,尤其在養牛業通過大戶帶動,目前已發展養牛專業村一個,專業屯7個,30頭以上大戶30戶,50頭以上的大戶13戶。同時,畜禽產品品質不斷提高。鎮內有種雞廠、畜禽綜合服務站、畜禽屠宰點、加工點及專職銷售隊伍一條龍式的產業發展鏈條。同時,利用呼蘭河沿岸的資源優勢,絨山羊、小尾寒羊、野山雞、烏雞、蛋鴨、大鵝等一些特色綠色畜禽養殖也悄然興起。畜牧業發展正向著“半壁江山”的目標邁進。

臨江鎮

臨江鎮第三產業、個體私營經濟粗具規模。臨江鎮西南距縣城35公里,東距北林區50公里,西、北被呼蘭河環繞,是個遠郊型集鎮。特殊的地理位置為第三產業和個體私營經濟發展創造了有利條件,鎮內商飲、服務、建材、百貨、醫藥、修理、鑄造、運輸、建築裝簧九大行業已成體系,以餐飲服務、百貨批發零售為代表的第三產業和個體私營經濟發展迅猛,規模不斷壯大,輻射周邊市、縣、鄉鎮,年總產值達到1726萬元,占社會總產值的19%,並且吸引了大批農村剩餘勞動力。

臨江鎮的小城鎮建設和社會各項事業協調發展。鎮內人均居住面積19平方米,程控電話入戶率達47%,有線電視入戶率達42%。全鎮有兩所中學,13所國小。教育環境全部達到了標準化。鎮一中是國家級普九教育先進單位。鎮內交通發達,除綏蘭公路外,實現了鎮村通,村村通,村屯通的公路網路化建設。森林覆蓋面積以每年3,000畝的速度遞增。鎮衛生院、村衛生所、敬老院都達到了標準化。

四川省樂山市臨江鎮

臨江鎮

臨江鎮區位優越,交通便利。臨江鎮地處市中區西南邊緣,與三區市(樂山市中區、沙灣區、峨眉山市)八鄉鎮交界,與樂山大佛和郭沫若故居毗鄰,距樂山市中區30公里,距峨眉山市16公里,距沙灣區17公里,緊靠峨眉山市樂都鎮、九里鎮、桂花橋鎮等工業強鎮。境內臨江河穿流而下,四季水源豐富。成昆鐵路穿境而過,緊靠九里、燕崗火車站;樂九公路全線通車,上通九里、峨眉、成都,下達蘇稽、樂山,交通四通八達,十分方便。

環境優美,資源豐富。臨江是正在開發的一片熱土,境內山清水秀,林木蔥鬱,平壩、丘陵錯落有致,是發展工業、旅遊業及種養殖業的好地方。現已建成了占地663畝的樂山竹海公園和幽雅別致的羅院子農家樂,每天遊人如潮,十分興旺。境內頁岩沙石、林木、楠竹等資源取之不盡、用之不竭,還有蘊藏豐富的石灰石、石膏礦、煤礦在我鎮附近。

基礎設施,配套齊全。臨江鎮是市級試點小集鎮,集鎮上集餐飲、娛樂、休閒、貿易為一體,醫院、學校、獸防站、自來水廠以及金融機構配備齊全,布局新穎合理,水、電、閉路電視、調頻高音喇叭四通八達,有線、無線通訊都方便、快捷。境內現建有機磚廠、預製廠、樂山市宏浩制鐵有限公司、樂山市天源鋅粉加工廠和正在建設中的110KV變電站和三環公司工業矽項目等工業企業。110KV變電站的建成,將為投資開發者提供強大的能源供應,為臨江的工業發展提供“核動力”。

茶葉產業,為農增收。位於峨眉山下的臨江鎮受峨眉山氣候的影響,盛產茶葉,境內茶葉種植面積達6500畝,主要品種為優質茶葉福選九號、名山一三一號,是生產碧螺春、毛峰、竹葉青等名茶的良好原料。

社會治安,安全穩定。臨江鎮社會治安良好,社會治安綜合治理工作成效顯著,是“市級社會治安綜合治理模範鎮”和“市級無毒社區”。臨江派出所駐地臨江鎮政府,警民聯防確保了社會穩定。

![臨江鎮[重慶市開縣臨江鎮] 臨江鎮[重慶市開縣臨江鎮]](/img/d/2ae/nBnauM3X4YDNwATO3EDM5IDN4QTM4IzNwATM0QTNwAzMwIzLxAzLwIzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)