麻醉套用

臂叢神經根

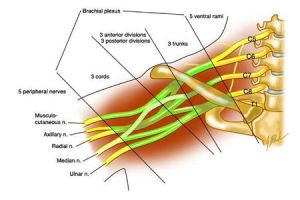

臂叢神經根傳統臂叢麻醉術有肌間溝法、鎖骨上法、喙突下法和腋路法。但常出現尺神經阻滯不全或遲返,並易造成氣胸或並發膈神經阻滯而降低通氣功能。1998年,張文杰等提出經C7橫突方向入路臂叢神經根阻滯,但手術進針給藥受解剖學限制,臨床套用受到限制。歐陽銘通過解剖屍體研究臂叢神經根後認為:臂叢鞘呈一多腔結構,結締組織在臂叢外圍成一層薄鞘,從而妨礙局麻藥的擴散。

臂叢神經根出椎間孔後在橫突末端相對距離恆定,此處臂叢神經纖維相對集中而有規律,可以C7橫突末端為進針點,分多次給藥分別阻滯各臂叢神經根,其進針入路安全、簡便,藥物濃度維持好,可取得臂叢麻醉較全面、較好的效果。該結論對臨床臂叢的麻醉術有一定的指導作用。

影像學診斷

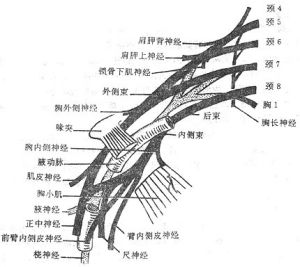

臨床上,臂叢神經的節前或節後損傷的正確診斷十分重要,它直接影響患者的預後和手術方式的選擇。世界上許多學者對如何提高臂叢神經損傷術前準確診斷作了相關的研究。臂叢神經椎間孔的顯微解剖研究結果表明,椎管內臂叢神經前後根呈絲狀結構,脊髓相鄰根絲組間距平均為3.5mm,根絲間距平均為2mm,根絲直徑平均為1.4mm。

高明勇通過對臂叢神經損傷患者術前MRI檢查與手術探查的比較研究後認為:MRI對臂叢神經根節前或節後損傷的診斷準確性較高,且較Ochi標準檢出臂叢神經根節後損傷準確率高。張普國等通過對CTM觀察正常臂叢神經根的研究,提出CTM薄層掃描具有清楚顯示神經根絲、定位準確的優點。隨著科學的發展,臂叢神經根結構顯微解剖的深入研究,必將為臂叢神經根在影像學檢查中開闢更廣泛的套用前景。

治療腦性上肢痙攣

臂叢神經

臂叢神經綜合上述觀點,各有優缺點。主要不足之處是均不同程度有支配區的感覺運動障礙。筆者認為此類手術的關鍵是阻斷r環路,而臂叢神經的r環路錯綜複雜,今後可否從細胞生物學方面著手研究椎管外脊神經根的Ia類纖維神經細胞及其纖維的特性,利用物理、藥理、免疫甚至手術學或其他手段在椎管外脊神經根出精確阻斷r環路,其治療效果可能會更好。

神經移植治療

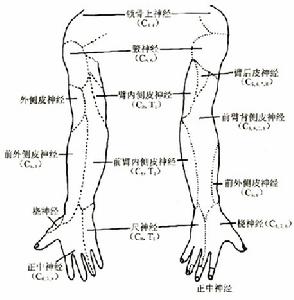

臂叢神經損傷是臨床常見的損傷,常造成肢體終身殘廢,臨床早期診治意義重大。顧玉東等分別採用同側的膈神經、副神經、肋間神經、頸叢運動支與肌皮神經和正中神經及腋神經或肩胛上神經縫接,經臨床證實該方法在恢復肱二頭肌功能和三角肌及岡上、下肌的功能上有一定的療效。隨著解剖學研究的進展,證實臂叢各神經根發出的神經纖維除主要分布到相應的各自獨立的神經支外,還分布到其他的神經支。據此證實,橈神經纖維除主要來自C7外,還有其它臂叢神經根的纖維加入。顧玉東等採用健側C7神經根移位治療臂叢神經根性撕脫傷,既沒有破壞健側橈神經的功能,又能部分恢復患側臂叢神經的功能,經臨床套用後,取得了較滿足的療效。

該術從臨床上證實了臂叢神經根神經纖維的分布有上述特點。目前還沒有道從解剖學上證實人類臂叢神經根神經纖維的具體分布特點。2003年,陸偉等通過對大鼠臂叢C7神經功能定位的顯微解剖研究後發現:大鼠C7神經根由8~12束組成、C7前後股各由4~6束組成,C7神經乾的前股外側纖維參與構成肌皮神經,其它纖維加入至正中神經;C7神經後股外側纖維參與腋神經、後股後側至胸背神經,其它纖維參與橈神經。該研究揭示大鼠臂叢C7神經根的纖維分束及分布特點,但對大鼠C7各神經束的功能定位的研究目前沒有相關道。而常萬紳等對人類相應的神經束做過一定的解剖學研究,採用部分正中及尺神經束移位與肌皮神經肌支縫接的方法治療7例C5、6根性撕脫傷,術後觀察患側肢體有部分功能恢復,供區術後無神經功能障礙,該研究證實人類臂叢神經的纖維分束及分布也有此特點。此研究局限於正中及尺神經束。筆者認為,開展對臂叢各神經根纖維束走向的研究以及對各纖維束功能定位的顯微解剖研究,具有很好的研究前景,可對臨床研究治療臂叢神經損傷的選擇術式具有很好的指導意義。

生物學研究

臂叢神經根支分布

臂叢神經根支分布隨著社會的發展和科技的進步,臨床病種也不斷地擴大,全國各醫院臨床接診過不少全臂叢神經根性撕脫傷病人。由於治療不及時或其他原因,病人多有臂叢神經根性萎縮或靶肌肉萎縮。目前外科治療全臂叢神經根性撕脫傷多採用神經移位縫接或移植片移位縫接,臨床觀察有部分功能恢復,以上臂肱二頭肌屈射、三角肌外展肩關節功能為主,而前臂及手內肌功能恢復多不理想。近年來,有人經動物實驗及臨床套用證實,將撕脫的脊神經根或移植神經橋接再植入脊髓,或者於椎間孔內修復斷裂脊神經根,中樞神經元軸突能再生,並可重建神經環路,結果均可不同程度恢復肩、臂、前臂等處失神經肌肉的功能。最近有動物實驗研究表明:臂叢神經根性撕脫傷後其脊髓運動神經元有死亡。

而Yu發現神經根撕脫後CuZn超氧歧化酶含量高的運動神經元可抵禦死亡。宋衛東等從神經分子生物學的角度對實驗動物進行了研究,結果證實:實驗動物臂叢神經根性撕脫傷後,肱二頭肌內神經營養因子蛋白含量明顯升高;脊髓神經元鹼性成纖維細胞生長因子表達明顯增加。而NGF、bFGF均能促進神經元再生和修復。筆者認為:研究根性撕脫傷後中樞神經元軸突再生修復的影響因素及最佳時間對選擇脊神經根回植脊髓術有很好的指導作用,研究NGF、bFGF的表達調控因素有助於神經根回植術輔助治療。

綜合上面的研究,對臂叢神經的研究由大體解剖研究延伸到顯微解剖研究,對臨床套用麻醉學和手的顯微外科有很好的指導作用,對上肢的神經源性疾病的治療也有很好的指導作用。今後,加深對臂叢神經根的顯微解剖研究,甚至對臂叢神經根進行分子生物學水平的研究,均具有很好的研究前景。