病因

腸系膜動脈瘤的主要病因為感染,主要為真菌感染、細菌性心內膜炎,發病年齡多在50歲以下;其次為動脈硬化,以及中膜退行性變性、結節性動脈炎等,發病年齡多在50歲以上;此外,門靜脈高壓症、高血壓、先天性動脈發育不良、外傷和醫源性損傷等亦為該病發生的原因,但臨床少見。

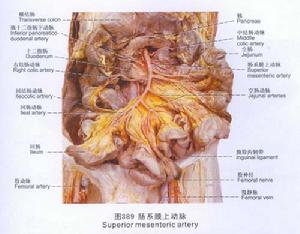

臨床表現

患者可無特殊症狀或僅表現為慢性腸道缺血症狀,如腹部不適、進食後腹痛腹瀉、食欲不振、便血、體重下降等。瘤體較大時,可觸及腹部搏動性腫塊,偶聞及收縮期血管雜音。腸系膜上動脈瘤可因瘤腔內血栓形成、血栓脫落造成腸管缺血、壞死。如果動脈瘤破裂,可以出現腹痛、血壓下降等休克表現。

檢查

1.彩色都卜勒超聲

可了解瘤體的大小和血流情況,但容易受腸腔內氣體干擾,總體發現率不高。

2.CTA和MRA

可以明確腸系膜動脈瘤的部位、形態、側支循環情況。動脈瘤破裂時表現為腸系膜間血腫,腸管缺血時可表現為腸管擴張、積液、腸壁增厚等。

3.動脈造影

是診斷腸系膜動脈瘤的“金標準”。除可了解其形態、部位、大小、範圍等,還可評估腸管的血供及其與內臟的關係,對已有破裂出血的患者可明確其出血部位和原因。

診斷

未破裂的腸系膜動脈瘤多沒有明顯症狀,不易被發現和及時診斷,早期多誤診為胃腸道疾病。常常在腹腔內出血出現急症時才考慮到內臟動脈瘤存在可能,往往造成不可逆腸管壞死、休克、甚至死亡。瘤體破裂時可出現非特異性腹痛,仍需要與腸系膜動脈急性缺血、其他急腹症相鑑別。急診CTA或血管造影可以明確顯示動脈瘤的部位和臨近組織的關係。

鑑別診斷

腹痛、腹脹等症狀需與引起消化不良的慢性消化系統疾病鑑別,一旦出現伴有休克的急腹症則需考慮本病及與其他內臟動脈瘤相鑑別。CTA和動脈造影有助於鑑別診斷。

治療

由於腸系膜動脈瘤易並發出血或栓塞遠端動脈引起腸供血障礙,因此,一旦確診,應儘早手術。

手術治療原則是切除動脈瘤,重建腸系膜血管,恢復腸道血供。

腸系膜上動脈主幹動脈瘤因其解剖及生理特點,治療頗為棘手,動脈瘤切除、血管再重建為最佳手術方式。僅有1/3的腸系膜上動脈瘤病例採用動脈瘤近遠端血管結紮後不需作腸切除,因此在切除動脈瘤的同時必須重建血供,一般採用自體大隱靜脈間位或旁路移植的方法。

對於腸系膜下動脈瘤,爭取切除後一期重建血供。如果手術困難,同時側支循環好,也可予以結紮。

對於腸系膜動脈分支動脈瘤,若術前評估側支循環良好,可切除動脈瘤或作動脈瘤遠近端動脈結紮術;若側支循環不足,則需將動脈瘤及該動脈血供腸段一併切除。

介入治療仍然是重要的微創治療手段。對於分支較少的部位可以考慮放置覆膜支架隔絕動脈瘤。對於側支多的部位,如果無法進行手術治療,可選擇進行裸支架治療,使瘤體內緩慢形成血栓,同時增加側支循環,保證小腸供血。

預後

腸系膜動脈瘤破裂後的死亡率很高,常同時伴有腸管缺血、壞死,因此一旦發現應積極手術治療,可取得滿意的結果。