簡介

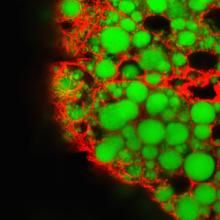

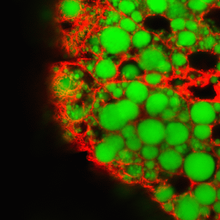

脂滴螢光染色圖

脂滴螢光染色圖研究歷史

最早關於脂滴的描述出現在1674年,van Leeuwenhoeck在牛奶中發現了脂肪滴。19世紀末,Altmann和Wilson也觀察到了脂滴,並命名為脂質體(liposome)。在對脂滴的不斷研究中,又陸續出現了很多名字,如lipd droplet、lipid body、fat body、fat droplet、adipowsome等。

1991年,Greenberg等人發現了第一個與脂肪細胞脂滴相關的蛋白perilipin。

1992年,Jiang等人克隆了脂滴的主要蛋白ADRP。加上後來在脂滴上發現的Tip47,Miura等人於2002年定義了PAT(perilipin,ADRP,Tip47)家族蛋白。

2004年,Liu建立了脂滴的純化方法,並與同事用蛋白質組學方法發現動物細胞脂滴不但含有PAT家庭蛋白,還帶有甘油三酯水解酶和與脂肪合成及膽固醇合成相關的許多酶類,以及與膜轉運相關的蛋白。

2007年,Bartz等人首次完成了脂滴的脂質組學分析並發現脂滴中存在另一種中性脂:醚脂。

結構與功能

脂滴電鏡圖及結構模式圖

脂滴電鏡圖及結構模式圖在脂類代謝中的作用

1、參與甘油三脂的合成。2、參與甘油三脂的降解。

3、參與膽固醇的代謝。

4、參與花生四烯的代謝。

使胖人減肥難

2013年6月,東京大學佐藤隆一郎領導的研究小組在《科學公共圖書館—綜合卷》上報告說,他們發現脂肪細胞內的脂滴可以增強負責製造脂肪的基因功能,從而製造出更多脂滴,由此形成惡性循環。因此,脂肪多的人就更容易製造新的脂肪。研究小組通過基因干預手段,使得實驗鼠體內無法形成脂滴,結果發現製造脂肪的SREBP1基因功能也比一般實驗鼠減弱許多。反之,當恢復脂滴製造時,SREBP1的功能得到加強,脂肪蓄積量也隨之增加。