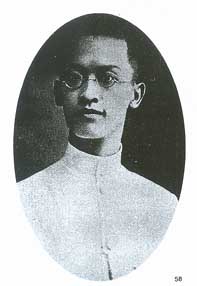

胡漢民(1879~1936)

正文

民國時期廣州軍政府總參議、國民政府立法院長。原名衍鴻,字展堂。1879年12月9日(清光緒五年十月二十六)生於廣東番禺縣(今廣州)。二十一歲中舉人,1902年留學日本,入東京弘文學院師範科學習。1905年秋,在東京加入同盟會,先後任評議部議員、書記部書記、《民報》編輯等職。1907~1911年間,多次參加孫中山領導的反清武裝起義。辛亥革命爆發後,先後任廣東都督、南京臨時政府秘書長等職。1914年隨孫中山在日本組織中華革命黨,任政治部長,主編《民國》雜誌。1917年隨孫中山往廣東建立護法軍政府,任交通部長。五四運動後,1919年 8月在上海參加創辦《建設》雜誌,撰文對學生愛國運動和新文化運動表示同情和支持。1921年5月,在廣東任非常大總統府總參議,隨孫中山在兩廣活動,組織第一次北伐。

民國時期廣州軍政府總參議、國民政府立法院長。原名衍鴻,字展堂。1879年12月9日(清光緒五年十月二十六)生於廣東番禺縣(今廣州)。二十一歲中舉人,1902年留學日本,入東京弘文學院師範科學習。1905年秋,在東京加入同盟會,先後任評議部議員、書記部書記、《民報》編輯等職。1907~1911年間,多次參加孫中山領導的反清武裝起義。辛亥革命爆發後,先後任廣東都督、南京臨時政府秘書長等職。1914年隨孫中山在日本組織中華革命黨,任政治部長,主編《民國》雜誌。1917年隨孫中山往廣東建立護法軍政府,任交通部長。五四運動後,1919年 8月在上海參加創辦《建設》雜誌,撰文對學生愛國運動和新文化運動表示同情和支持。1921年5月,在廣東任非常大總統府總參議,隨孫中山在兩廣活動,組織第一次北伐。 1924年1月,出席在廣州召開的國民黨第一次全國代表大會,被孫中山指定為大會五人主席團成員之一。大會確定聯俄、聯共、扶助農工三大政策,胡漢民在形勢的推動和孫中山的說服幫助下,也表示贊同,被選為中央委員會執行委員。9月,孫中山率北伐軍到韶關,由胡漢民留守廣州,代行大元帥職權,兼任廣東省省長。這時陳廉伯策動商團叛亂,胡漢民先是主張"委曲遷就",後竟認為平叛有錯。1925年 3月孫中山在北京逝世後,胡漢民約集孫科、鄧澤如、胡毅生等人商議排斥共產黨人,詆毀國民黨左派。8月,廖仲愷遭暗殺,胡漢民被認為有重大嫌疑,一度受拘留,隨後赴蘇聯。

1927年"四·一二"政變後,胡漢民趕往南京,與蔣介石合作,參與反共清黨。一度主持國民黨中央政治會議和南京政府工作。隨後任立法院院長等要職。1928年1月與孫科、伍朝樞到英、德等國考察政治、經濟。回國後協助制訂旨在確立國民黨一黨專政制度和使國民黨南京政府合法化的《中國國民黨訓政大綱》、《中華民國國民政府組織法》等檔案。1931年 2月,同蔣介石發生了激烈的權力之爭,被蔣扣留,囚禁於南京湯山。擁胡派在廣州成立政府,與蔣介石南京政府對抗,逼迫蔣釋放胡漢民。至“九·一八”事變發生後,雙方才被迫在上海舉行和談。1933年2月,胡漢民在香港出版《三民主義月刊》,著文宣傳自己的政見,揭露蔣介石是"新興軍閥","南京統治,只是反動的軍閥統治"。在全國人民抗日情緒高漲時,他打起抗日反蔣旗號,但在反共問題上,仍與蔣介石一致。1934年4月,宋慶齡等公布《中華人民對日作戰基本綱領》,胡漢民也簽了名。1935年12月,國民黨五屆一中全會胡當選為中央常務委員會主席。1936年5月12日在廣州病逝。

配圖

胡漢民(1879~1936)

胡漢民(1879~1936)