症狀體徵

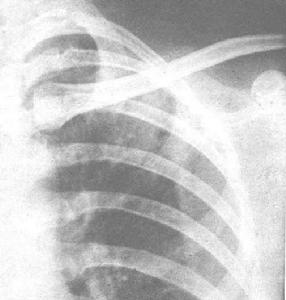

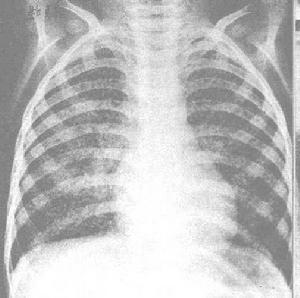

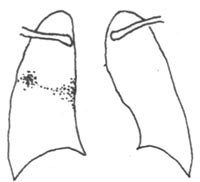

肺諾卡菌病X線圖

肺諾卡菌病X線圖起病緩急不一。免疫功能低下者常呈急性起病。全身症狀有發熱,疲乏無力,厭食等。呼吸道症狀有咳嗽,黏稠膿痰,量通常不多,胸痛,氣急,咯血等。胸壁有時可見瘺管。不治療或治療延誤則轉成慢性,出現類似肺結核病的慢性感染的相應表現。胸部X線呈現炎症浸潤、實變、單發或多髮結節狀陰影,經常有膿腫和空洞形成,偶見厚壁空洞。病變分布以

疾病病因

肺諾卡菌病X線圖

肺諾卡菌病X線圖病理生理

肺諾卡菌病X線圖

肺諾卡菌病X線圖診斷檢查

肺諾卡菌病X線圖

肺諾卡菌病X線圖診斷:凡肺化膿性病變伴膿胸,特別是伴胸壁瘺管者,應高度警惕本病可能性。確診依賴痰、下呼吸道分泌物或胸液培養以及肺活組織病理檢查。血清學方法和皮膚試驗無診斷意義。

臨床症狀初為乾咳,繼之為粘稠膿性痰,後期咳膿臭痰,痰中可帶血,常有發熱、盜汗、胸痛及消瘦等,體溫多為38~C~40~C。可出現胸腔積液或膿胸,少數可穿破胸壁至皮膚形成瘺管,也可波及腹腔、內臟或經血循環播散至全身。x線胸片早期表現為炎性浸潤類似小葉性或大葉性肺炎,也可表現為單發或多髮結節影,可發現厚壁透光區,代表多發性小膿腫形成的空洞。還可伴有肺門淋巴結腫大,但很少有鈣化。病變可累及一葉或多葉。有時呈水皰性或壞疽性改變,表麵皮膚為粉紅色,其後迅速擴展並破潰,其上有粘性黃白色膿液;向周圍擴散後引起全足腫脹,足趾變形。也可向深部組織及骨擴展,形成多數膿腫、相互交通的竇道、瘺管及骨質破壞等。分泌物呈漿液狀、膿性或油狀,常帶白色、黃色或黑色顆粒。病原菌最常播散部位是在大腦引起腦膿腫,其次是在腎臟引起腎膿腫等,也可引起心內膜炎、心肌炎、心包炎,肝、脾、腎上腺、胃腸、淋巴結、肋骨、椎骨、骨盆及關節也可受累,胰腺、甲狀腺、眼、耳、脊椎、垂體及膀胱較少累及。病變以局部膿腫最為常見。臨床感染徵象突出,常有發熱,多部位膿腫,多器官損害,預後不良。臨床診斷本病臨床表現無特異性,如有前述部位感染徵象而排除其他疾病時可考慮本病的可能性。尤其是臨床上同時有“腦瘤”或多發性皮膚膿腫者,更應考慮血行播散性諾卡菌病,及時進行諾卡菌病原學檢查確診。

肺諾卡菌病臨床症狀輕微,少數病例有低熱、輕咳、食慾減退、消瘦、盜汗、乏力、皰疹性角膜結膜炎及皮膚結節性紅斑等。少見的嚴重原髮結核可有高熱、倦怠、乏力、厭食和性情煩躁等。嚴重的會有毒血症症狀,高熱、寒戰、虛弱、脈搏細速、呼吸困難,甚至可有發紺,咳嗽常不明顯。亞急性及慢性血行播散型肺結核症狀可輕可重,視播散細菌量的多少和人體免疫力高低的不同而異。亞急性病人可有反覆的、階段性的畏寒、發熱,常有盜汗、疲乏、食欲不振、消瘦、咳嗽、咳少量痰或血痰等症狀。常見症狀有兩類:一是全身中毒性症狀如午後低熱、盜汗、乏力、食欲不振、消瘦、失眠、心悸和月經不調等;二是結核病灶引起的胸部症狀,如咳嗽、咳痰、咯血及胸痛等。深呼吸和咳嗽時胸痛加劇。查體可見呼吸運動受限,局部有壓痛,呼吸音減低。觸到或聽到胸膜摩擦音,呼氣或吸氣時均可聽到,咳嗽後性質不變。病初多有刺激性咳嗽,痰量通常較少,體位變化因滲出液刺激胸膜可引起反射性乾咳。體徵因胸水多少而異,少量積液可無明顯體徵;如果急性大量積液,因肺、心、血管受壓,呼吸面積減少,心搏出量減少,病人叮出現呼吸困難、端坐呼吸和發紺。患側胸廓飽滿,肋間隙增寬,呼吸運動減弱,氣管縱隔向健側移位;叩診積液部位呈濁音或實音,聽診呼吸音減弱或消失。

實驗室檢查:血常規檢查可發現中性粒細胞增高。可有紅細胞總數減少。血色素下降。

其他輔助檢查:胸部X 線呈現炎症浸潤、實變、單發或多髮結節狀陰影,經常有膿腫和空洞形成,偶見厚壁空洞。病變分布以兩下葉多見,亦可呈粟粒樣或瀰漫性間質性浸潤,極少鈣化和纖維化,約1/3 患者並發膿胸。

鑑別診斷

治療方案

首選磺胺藥、磺胺嘧啶6~12g/d,分4~6 次口服,1 月後適當減量,療程半年。磺胺甲噁唑/甲氧苄啶(複方磺胺甲噁唑)亦可選擇。據認為,聯合氨苄西林或阿米卡星可起協同作用。若磺胺藥過敏,大環內酯和β-內醯胺抗生素亦可選用。局限性慢性肺膿腫偶爾需要手術治療。

流行病學

諾卡菌病見於世界各地。在美國1 年診斷本病500~1000 例,大多為成人,男女比例約2∶1,發病季節和患者職業無差異。諾卡菌寄生於土壤腐物中,可在空氣中形成菌絲體,人吸入菌絲片段是主要傳染途徑,亦可經破損皮膚或消化道進入人體引起感染。通常為散發性發病,但文獻記載有4 起諾卡菌小規模暴發流行事件。第1 起是腎透析單位中6 例病人發病,但未確定其傳播機制。第2 起為注射液體被污染引起皮下膿腫。第3 起和第4 起分別發生於腫瘤和腎移植受者,可能為病人之間的相互傳播所致。除此尚無足夠證據表明人與人之間的傳播。淋巴瘤、器官移植和AIDS屬本病高危人群。諾卡菌病在肺泡蛋白沉著症、結核病、慢性肉芽腫病、酒精中毒、糖尿病患者亦較常見,但未能充分肯定其相關性。