肩胛上神經卡壓症

肩胛上神經卡壓症病因

肩胛上神經卡壓可因肩胛骨骨折或盂肱關節損傷等急性損傷所致。肩關節脫位也可損傷肩胛上神經。肩部前屈,特別是肩胛骨固定時的前屈,使肩胛上神經活動度下降,易於損傷。腫瘤、肱盂關節結節樣囊腫,以及肩胛上切跡纖維化等,均是肩胛上神經卡壓的主要原因,有報導認為,肩袖損傷時的牽拉也可致肩胛上神經損傷。各種局部脂肪瘤和結節均可壓迫肩胛上神經的主幹或肩胛下神經分支,引起卡壓。發病機制

Sunderland認為 肩胛上神經在通過肩胛上切跡時神經相對固定,使其易於在重複運動時受損,肩胛骨和盂肱關節的重複運動使神經在切跡處摩擦,出現神經的炎性反應及水腫,這樣就可導致卡壓性損害。已經知道,肩胛骨遠端的運動可致肩胛上神經拉緊,引起“懸吊效應”,使神經在切跡處絞索,引起神經病變 Mizuno等報導,當副神經麻痹後,肩胛骨向下外側下垂可使肩胛上神經受到肩胛上橫韌帶的牽拉。肩胛上神經肩關節支可引起盂肱關節疼痛,這是臨床最常見的症狀。肩胛上神經病變以單側為主,也有雙側發病的報導。症狀

肩胛上神經卡壓症

肩胛上神經卡壓症患者常有肩周區彌散的鈍痛,位於肩後外側部,可向頸後及臂部放射,但放射痛常位於上臂後側。患者常感肩外展,外鏇無力,進行性病例可有岡上肌萎縮。然而,多數病例無明顯的肌萎縮,因此,臨床診斷比較困難。

通常患者有創傷或勞損史。例如,肩部受到直接創傷或間接傷,如摔倒時伸手導致肩關節過度外展,以致扭傷;還有部分患者有肩關節過度勞損,如運動性勞損(如從事排球、籃球、網球等運動)、肩部勞作性損傷史。

有創傷或勞損的患者肩部以銳痛為主,肩部活動時可加重,疼痛可為持續性,嚴重者影響睡眠。無明顯的肌萎縮。抬臂困難或患側手不能達對側肩部。有些患者除有肩部疼痛外無其他症狀,疼痛可持續數年。

肩胛上切跡部壓痛或位於鎖骨與肩胛岡三角間區的壓痛是肩胛上神經卡壓最常見的體徵,斜方肌區也可有壓痛。如肩胛切跡處卡壓,壓痛點在肩胛切跡處,肩外展、外鏇肌力減弱;岡上肌、岡下肌萎縮,特別是岡下肌萎縮;由於有肩胛上關節支支配肩鎖關節,可出現肩鎖關節壓痛。如肩胛岡盂切跡處卡壓,則疼痛較肩胛上切跡處卡壓輕,壓痛位於岡盂切跡處,局部除岡下肌萎縮外,其他表現不明顯。

診斷:

肩胛上神經卡壓綜合徵的診斷需通過仔細詢問病史以及系統的物理檢查及肌電檢查來確診。

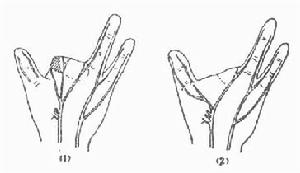

1.肩胛骨牽拉試驗 令患者將患側手放置於對側肩部,並使肘部處於水平位,使患側肘部向健側牽拉,可刺激卡壓的肩胛上神經,誘發肩部疼痛.

2.利多卡因注射局部封閉 於肩胛上切跡壓痛點注射1%的利多卡因,如果症狀迅速緩解,有助於肩胛上神經卡壓綜合徵的診斷。

3.肌電檢查 肌電檢查和神經傳導速度檢查有助於肩胛上神經卡壓綜合徵的診斷。Khaliki發現,肩胛上神經卡壓綜合徵患者誘發電位潛伏期延長。岡上肌肌電可出現正向波,纖顫波以及運動電位減少或消失。

4.X線檢查 使肩胛骨在後前位X線片上向尾部傾斜15°~30°,以檢查肩胛上切跡的形態,有助於診斷.

鑑別診斷:

本病應與肩關節疾病如肩袖損傷、肩周炎、肩部撞擊綜合徵,以及臂叢神經炎、頸椎間盤疾病、盂肱關節炎、肩鎖關節疾病等相鑑別。超聲、CT MRI檢查有助於鑑別診斷。

檢查

1.肌電檢查 肌電檢查和神經傳導速度檢查有助於肩胛上神經卡壓綜合徵的診斷。Khaliki發現,肩胛上神經卡壓綜合徵患者誘發電位潛伏期延長。岡上肌肌電可出現正向波、纖顫波以及運動電位減少或消失。2.X線檢查 使肩胛骨在後前位X線片上向尾部傾斜15°~30°,以檢查肩胛上切跡的形態,有助於診斷。

治療

肩胛上神經卡壓症

肩胛上神經卡壓症1.基本要求 肩胛上神經卡壓的治療仍以手術松解為主。保守治療如休息、理療、止痛藥物的套用,以及局部封閉治療也可選用。對以創傷或牽拉引起的肩胛上神經損傷,早期可保守治療。如為明確的慢性卡壓,應早期手術治療,進行神經松解及肩胛上切跡擴大術。

2.手術療法 肩胛上神經卡壓松解術常採用三種入路:後入路、前入路和頸部入路。後入路是最常用的手術入路,手術步驟如下:

(1)麻醉與切口:

①麻醉:全身麻醉 取側臥位。

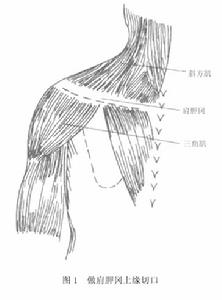

②切口:從肩峰開始,沿肩胛岡向內側延長至肩胛骨的脊柱緣,長約10cm。

(2)手術步驟:游離切口上側皮緣,切開深筋膜 辨明斜方肌止點,順切口方向切斷該肌止點。找到斜方肌與岡上肌的肌間隙做鈍性分離,向下分離達肩胛骨的上界,繼續向外側分離,找到肩胛上神經和肩胛上血管。將肩胛上血管向外側牽開,充分顯露肩胛上神經可能存在的卡壓因素,如肩胛上橫韌帶及各種纖維束帶等,並對卡壓因素進行松解。將肩胛上神經游離、牽開,用骨鑿對肩胛上切跡進行擴大。術後將肢體遠端懸吊,並儘早進行功能鍛鍊。

討論

肩胛上神經卡壓症

肩胛上神經卡壓症Kopell(1959)提出凍結肩和肩部疼痛疾病中,肩胛上神經卡壓症是原因之一,並和Thompson(1963)對該症作了詳細描述。我們經過對該症24例的中西醫結合治療後,認為有以下幾個問題加以明確。

套用解剖 肩胛上神經由臂叢上乾分出,接受C5,6的神經纖維,是混合神經,從上乾分出後沿斜方肌和肩胛舌骨肌深面外側走行,通過肩胛上橫韌帶下方的肩胛上切跡進入岡上窩,發出岡上肌支,肩鎖關節支和肩關節支;主幹緊貼岡盂切跡(肩胛大切跡)並穿過該切跡和肩胛下橫韌帶圍成的肩胛下孔,折轉成角入岡下窩,分出岡下肌支和下關節支。該角度較小,有人測量此折轉角為54.20±1.71°。

發病機制 肩胛上神經穿過肩胛上切跡時被相對固定,各種過量勞動、體育運動,長期頻繁使用單一姿勢,均可造成肩胛上橫韌帶的勞損,出現水腫、滲出、粘連、纖維增厚等病理變化,個別年齡大者還會有骨質增生,使肩胛上孔骨纖維孔道狹窄,卡壓肩胛上神經主幹。並且由於存在上述折轉角,肩關節外鏇時,岡下肌支被拉向內側而緊張,上肢外展、前伸和越體交叉時,肩胛骨外鏇、肩胛下孔外移、岡下肌支在下孔處折轉角變小,神經在逐漸緊張過程中與骨面發生摩擦,使神經水腫,滲出,增粗而發生卡壓。

手法治療對肩胛上神經卡壓症的作用按摩是一種良性物理刺激,對神經系統的效應是通過神經反射機制而獲得的。用不同的手法和不同強度的刺激,對神經的作用也不同。如本組使用的各種手法,輕手法對神經有鎮靜作用,中重級手法有興奮作用。通過興奮刺激該神經,使其動能活躍,其軸漿流活動得到改善,使其支配的岡上肌、岡下肌的張力和彈性增強,從而增強肌肉的收縮機能和肌力。按摩能直接擠壓肌肉中的靜脈,使血液回流加快,加快新陳代謝進程,並且使岡上肌和岡下肌中血液分布得到改善,有助於滲出液的吸收,減輕局部粘連。

封閉治療的作用 長效皮質激素的局部用藥可達到消炎鎮痛的效果;配合Vit B12有利於營養保護神經;東莨菪鹼可解除平滑肌痙攣、擴張血管和改善微循環,促使肌萎縮恢復。

在封閉療法中,正確定位是決定療效的關鍵。王震寰等認為肩胛上神經在上孔內受卡壓後,將使其岡下肌支和下關節支遠端對卡壓的易感性增加,並可能在下孔中再度受壓;並認為對僅有肩痛和肩外展乏力而肌電圖證實岡下肌功能正常者,可以確定其卡壓部位在肩胛上孔;對僅有肩痛和肩外鏇乏力而肌電圖證實岡上肌功能正常者,則可確定卡壓部位在肩胛下孔;對於肩痛、肩外展、肩外乏逐力均存在,甚至有岡上肌、岡下肌萎縮者,可以肯定神經在上孔內受卡壓,但不能排除在下孔內受卡壓的可能性。在我們採用中西醫結合治療以前單獨套用封閉療法時,對該症患者只在上孔處封閉治療,有些患者症狀體徵無緩解。因此,選擇肩胛上切跡和岡盂切跡兩處為封閉部位是非常必要的。本組資料中15例均在兩處封閉,取得了滿意效果。