概述

羲皇故里

羲皇故里伏羲是中華民族敬仰的人文始祖。如同亞當、夏娃創造西方文明一樣,伏羲、女媧點燃了中華文明薪火,對中華文明進步做出了巨大貢獻。伏羲因其在中華文明史的巨大貢獻,千百年來被尊稱為“三皇之首”、“百王之先”,受到了中華兒女的稱讚和共同敬仰。

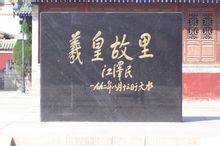

甘肅省天水市是人文始祖伏羲的誕生地,位於中國版圖的幾何中心,素有“羲皇故里”之稱,是中華古文明的重要發祥地之一。據北魏酈道元《水經注·渭水》記載:“故瀆東經成紀縣,故帝太皞庖犧所生之處也。”1992年8月,江澤民同志視察天水時親筆題詞“羲皇故里”。

相傳中華民族人文始祖伏羲氏出生在甘谷縣白家灣鄉蔣家灣村的古風台太昊山。

歷史遺蹟

天水市伏羲廟

伏羲廟本名太昊宮,俗稱人宗廟,在甘肅省天水市城區西關伏羲路。伏羲廟為全國重點文物保護單位。

2001年06月25日,伏羲廟作為明、清古建築,被國務院批准列為國家級重點文物保護單位。廟始建於明成化十九年至二十年間(1483——1484年),前後歷經九次重修,形成規模宏大的建築群。清光緒十一年至十三年(1885—1887年)第九次重修後,占地面積13000平方米,現存面積6600多平方米。

伏羲廟臨街而建,院落重重相套,四進四院,宏闊幽深。廟內古建築包括戲樓、牌坊、大門、儀門、先天殿、太極殿、鐘樓、鼓樓、來鶴廳共10座;新建築有朝房、碑廊、展覽廳等共6座。新舊建築總計76間。整個建築群坐北朝南。牌坊、大門、儀門、先天殿、太極殿沿縱軸線依次排列,層層推進,莊嚴雄偉。而朝房、碑廊沿橫軸線對稱分布,規整劃一,具有鮮明的中國傳統建築藝術風格。由於伏羲是古史傳說中的第一代帝王,因此建築群呈宮殿式建築模式,為全國規模最大的伏羲祭祀建築群。又因有伏羲廟,民國以前小西關城又叫伏羲城。

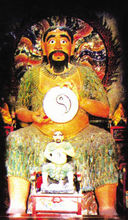

先天殿又稱正殿、大殿,在中院後部正中,是伏羲廟的主體建築,巍然屹立於院子正北高1.7米的磚築月台上。其高大雄偉的殿內,有伏羲彩塑巨像一尊。藻井頂棚正中繪太極河洛八卦圖,四周等分為六十四格,內刻繪六十四卦圖。先天殿後面為太極殿,又稱退殿、寢殿、寢宮,依“前宮後寢”慣例而建,原供伏羲,後祀神農,建築規模略小於先天殿。

伏羲廟各院內遍布古柏,為明代所植,原有64株,象徵伏羲六十四卦之數,現存37株。挺拔蒼翠,濃蔭蔽日。伏羲廟大門內側東西牆角原有古槐兩株,相對而立。現存東邊1株,樹幹中空,經鑑定為唐代聽植。

羲皇故里

羲皇故里每逢正月十六伏羲誕辰日,周邊民眾扶老攜幼,紛紛前來伏羲廟朝拜祭祀“人祖爺”。一時,寶燭輝煌,香菸繚繞,鐘鼓鳴天,善男信女異常虔誠,廟內充滿著一派莊嚴肅穆的景象。

伏羲廟門坊又稱大門、正門、前門、頭門。明弘治三年(1490年)創建,嘉靖二年(1523年)、清順治十年(1653年)、乾隆四年(1739年)重修。嘉慶十年至十二年(1805~1807年)間由原來的3間擴建至5間,光緒十一年至十三年(1885~1887年)間又重修,始成今制。面闊5間計17米,進深2間計5.4米。懸山頂,綠瓦龍吻,質樸典雅。

天水伏羲廟,是目前中國規模最宏大、保存最完整的紀念上古"三皇"之一伏羲氏的明代建築群。1963年人民政府公布為甘肅省重點文物保護單位。伏羲廟址位於天水市秦城區西關伏羲路。卦台山的古建築被破壞無遺;而天水城裡的伏羲廟主要建築、塑像和其它文物,卻由於天水市文化部門及時地採取了一系列的保護措施,基本保存完好。國內不少專家、學者認為:重視保護這一建築群,對於研究中國遠古歷史、探討明代建築藝術、考察天水地方民俗風情等,有著相當重要的實物資料價值。史料記載,元代統治者對"三皇"特別推崇。他們認為,"三皇"應為伏羲、神農、軒轅。元大德三年(公元1299年),成宗鐵木爾,詣令全國各州、縣,務必修建 "三皇"廟,以通祀之。當時,天水市作為秦州府治,又是成紀縣地,即伏羲故里,因之,這裡的"三皇"廟也便修得特別講究。此廟就是如今伏羲廟的前身。此廟從建成到元朝復亡,雖然只有六十多年光景,可是 由於政局動盪,各方均受牽連,文化、宗教、教育等諸業日趨蕭條;因之,到明代初期,天水"三皇"廟已傾倒坍塌,不成樣子了。直到明代中葉,弘治三年(公元1490年),在秦州指揮"明威將軍"尹鳳的倡導組織下,才在原"三 皇"廟的基礎上,重新起造廟宇,始稱"伏羲廟",延續至今,已近五個世紀了。據記載,伏羲廟起初並不很大。自嘉靖三年(公元1524年)起,巡茶御史陳講,用了三年時間進一步開拓修繕,為伏羲廟的規模和布局奠定了基礎。近五百年來,又先後歷經明嘉靖十年(公元1531年),清順治十年(公元1653年)、乾隆五年(公元1740年)、嘉慶十一年 (公元1806年)、光緒十三年(公元1887年),屢次擴建、維修,才成如今這樣整肅宏偉、遠近聞名的古建築群。現存的伏羲廟,坐北向南,占地一萬餘平方米。現存建築為兩門三進。

古風台

羲皇故里

羲皇故里伏羲氏作為中華民族的人文始祖,不但是一位最早的社會管理者,又是一位天才的科學家。《易傳》、《莊子》、《管子》等典籍中都沒有把他看作神,只是到後期的傳說中,逐漸將他神化,形象也成了人首蛇身。西漢畫像磚中伏羲女媧都是人首蛇身。一人舉著規,一人舉著矩。這說明伏羲時代數學知識和生產技術確已達到了相當高的水平,現代考古學家也已找到了許多石器時代套用規矩的遺蹟。如圓丘祭台的建築及陶器中多層同心圓,充分表明伏羲時代的人類已經在使用規,房屋的直角設計,說明他們已經使用了矩。

《管子·輕重戍篇》“伏羲作,造六峜(音基)以迎陰陽,作九九之數以合天道,而天下化之。”現代易學家郭志成認為九九之數可以在六峜上找到證明。如果將六峜作為祭台,遠古祭祀的時候,在最上層站立1人,第二層每面站2人,四面共8人,第三層每面站3人,四面共12人,依次類推,六峜(六層台)所站的人數正好是81人,與九九之數相合。並且推斷伏羲在六峜頂上測定陰陽的時候,形成了天地八方的觀念,再以陰陽的組合數形成符號,分記於八方,而形成八卦。

甘谷古風台以及秦州畫卦台都是伏羲時代古建築“台”的遺存之地。經過幾千年的風雨滄桑,歲月流逝,舊物已不復存在了。但名稱卻代代相傳,留了下來,一代一代稱頌不休。弔古台而懷先祖,懷先祖而啟智慧。站在高台之上,登高望遠,目通八方,視接天地,仰觀俯察,使人類智慧在高度抽象與取象比類中誕生了八卦:乾、坎、艮、震、巽、離、坤、兌,並分別象徵著天、地、風、雷、水、火、山,澤八種最明顯的自然現象。由八卦而《易經》,由《易經》而儒道學派,奠定了中華文化的基石並隨著時間的推移風糜世界。凡立德、立功、立言於世界者,都在一部《易經》中可以找到他們的蹤跡。唐房玄齡說“不讀《易》,無以為宰相”。信哉斯言。

古風台有伏羲洞,深幽無比,無人敢進,後因山體滑坡洞口被封。洞前有天然巨石,鄉人視為伏羲手臂。洞旁有孤石參天,鄉人視為畫卦筆。古風台鄉民至今還編織八卦形雞罩作為尋根追念的習俗,據說這種八卦罩編織的訣竅還是一代一代單傳。據傳人說:“祖輩相傳單傳一,伏羲八卦不出門,文王八卦四海行,他人想編編不成。”直至今日古風台鄉民的鍋台還有八卦形的,表示了不忘祖宗的追遠之遺風。

別看伏羌地方碎,伏羲皇帝頭一輩。

桑葉兒衣裳臉上黑,伏羲爺生在古風台。

這是一首在甘谷耳熟能詳,婦孺皆知的民謠,世代相傳。古代的每個州縣關於歷史傳說的民謠很多,隴上歷代相傳的民謠有:“伏羲皇帝姜伯約,石麻夫子冠卿王,鞏爺黃爺還不算,出了趙雲桂鎮四川。”“(不/要) 看伏羌(甘谷縣唐稱伏羌至民國,秦稱冀縣)地方碎,伏羲皇帝頭一輩。桑葉兒衣裳臉上黑,伏羲爺生在古風台。”

民謠中的古風台在縣城西南的白家灣鄉。古風台有傳說中伏羲畫卦的太昊山,山下四面有九眼泉水,稱為九龍眼,當地有民謠曰:

太昊山是八卦山,伏羲出生是聖山。

八個稜子九個彎,彎彎都有龍眼泉。

龍眼泉,不一般,汲一泉,涌九泉。

伏羲出世本無田,無衣無食無房間。

喝的是龍眼水,吃的是龍卦籽。

先穿龍背葉,後穿桑葉衫。

窯洞無底留人間。

羲皇故里

羲皇故里古風台人說伏羲原名為“風伏羲”,和《三皇本記》記載“太昊庖犧氏,風姓”相吻合。當地人說伏羲原名“風伏羲”,此說則與《三皇本紀》載“太昊庖犧氏,風姓”相吻合。杜預曰:“太皓伏羲氏,風姓之祖也。”古風台有艾蒿山,分為圓咀、饅頭咀、苜蓿梁、漩渦咀、艾蒿山五台,其山頂中央低凹,呈盆地狀,面積約1400平方米。此地呈八卦狀,據說伏羲在第五台艾蒿山擺卦,故艾蒿山又稱“八卦山”。古風台有伏羲土碑存,碑前一平地,鄉人稱為“伏羲硯”。

民國時張其昀、陸美鍔著《甘肅省人文地圖志》,其《名勝史跡·古蹟》云:“大像山伏羲廟:山在甘谷西南五里,峭壁如削,危然挺立,高約二百公尺,相傳伏羲為甘穀人,生於此山山溝之內,明萬曆年間建廟于山麓以祀之。”安履祥《甘谷縣誌》於伏羲作按云:“考甘谷南山有村名古風台者,鄉人謂系帝祖兄所居之地,因氏以名地,亦未可知;且俗稱古風台人善編制雞罩,以雞罩形似八卦,洵為莫之為而為之者,其說雖不經,而實不無因焉。”民國十七年(1928),縣士庶人在縣城西五里舖路側重豎“羲皇故里”碑。河南淮陽伏羲陵有聯,言伏羲生朱圉,言之鑿鑿。

後天地而生,朱圉猶堪尋勝跡;

立帝王之極,白雲常此護靈墟。

每年農曆2月19日,舉行隆重祭祀活動,其盛況,一年勝似一年。

卦台山

卦台山又名畫卦台,相傳為伏羲氏仰觀天,俯察地,始畫八卦的地方,處於三陽川西北端,現轄於天水市麥積區渭南鎮,距天水市約15餘公里。卦台山如一巨龍從群巒中探出頭來,翠擁廟閣,渭水環流,鍾靈毓秀,氣象不凡。登臨卦台山頂,俯瞰三陽川,人們不難發現,古老的渭河從東向西彎曲成一個“S”形,把橢圓形的三陽川盆地一分為二,畫成了一個天然的太極圖。秋清氣爽時,聽台下渭水秋聲,眺一川山形水脈,思羲皇隆德聖心,頗能啟人發古往今來、天地悠悠之感懷。台灣中華六經學術研究會張淵量會長先期考察了全國的山川地理,又用最先進的儀器對畫卦台及周圍的山形水勢進行了仔細的勘查和研究之後,盛讚三陽川是“太極無雙地”,畫卦台是“華夏第一山”。

卦台山位於天水市北30公里處的三陽川境內。山上有伏羲創繪八卦的畫卦台。這裡山巒屏翠,渭水環流。渭河中心有灘地數處,形似太極圖樣,灘河交界,有一大石,不方不圓,似柱如筍,傍實中虛,如畫太極,名為分心石,與畫卦台隔河相望有九龍山,山上有龍馬洞,每逢雲霧封洞時,給人以龍馬出沒之感。相傳伏羲為創文字,上觀日月飛禽,俯察山石走獸,每時每刻,苦思冥想。一日,他正在卦台山上凝思瞭望,忽見對面山洞裡雲霧滾滾,有一身著花斑,兩翼振動的龍馬翻騰,與渭河中呈太極圖形的分心石相映,不禁靈機觸動,立即在卦台山上創畫了代表自然界“天、地、水、火、

山、雷、風、澤”八種自然現象的八卦符號,卦台山由此而得名。明正德12年(公元1517年),從巡按馮時雍奏立廟於州北三陽川卦台山上(《秦州志》),建許多廟宇,以紀念伏羲。現只存山門、戲樓、午門、鐘樓、西殿和伏羲大殿三間。大殿正中塑有全身貼金、身著樹葉的伏羲大像一尊;右側塑一振翼欲飛,造型奇特的龍馬;左側有一八卦圖,龍馬負圖自河中出。卦台山已成為秦州名勝,隴上佳景。

卦台山巔,寬敞平整。建有伏羲廟、午門、牌樓、鐘樓、古樓、戲樓、朝房等,現存有一直徑64厘米,厚約10厘米的木製雕刻“伏羲六十四卦二十八宿全圖”,極為珍貴。

伏羲台

伏羲台天水作為伏羲為代表的中華先民長期生活的主要地域。境內及周圍分布著眾多與伏羲、女媧有關的人文遺址、遺蹟。有距今8300——4800年的新石器時代早期文化遺存大地灣遺址、師趙村古遺址等一批先民生產生活的古遺址;有始建於明成化年間,專用於伏羲祭祀,現存全國最大的祭祀廟宇——伏羲廟;有伏羲畫卦的卦台山;有女媧祠、羲皇故里的磚刻、牌坊、白蛇匾等古遺蹟;有風溝、風谷、風台等與伏羲“風姓”有關的地名。這些都是十分珍貴的人文遺址和實物。充分論證了伏羲畫八卦、結網罟、取火種、興嫁娶、制曆法、創樂器、造書契等許多發明創造的可能性,進一步印證了唐司馬貞《補史記?三皇本記》、南宋羅泌《路史》等古籍記載中有關伏羲生於成紀、長於成紀的論述。也進一步說明甘肅天水是中華古文明的重要發祥地之一。

伏羲廟

伏羲廟民國36年(1947年)7月,考古學家裴文中沿渭河在三陽川考古,首次發現卦台山為史前人類活動的遺址。20世紀80年代國家文物普查時發現,卦台山古文化堆積層厚達0.2-0.5米,斷崖上暴露有灰層、灰坑、白灰居住面、灰渣等遺蹟,出土文物有石器、陶器、骨器等50餘件。經鑑定,距今均在5000年以上。

2002年9月,中國社會科學院“華夏紐帶”工程組委會秘書處項目實施部派出的“甘肅考察組”在選址“華夏祭祖基地”時,對卦台山進行考察後提交的考察報告中指出: “考察中,我們在卦台山的伏羲廟遺址及祭祀坑內發現了自先秦以來歷代先民祭祀中華遠祖的祭祀品,以及象徵中華遠祖的祭祀崇拜物——目前國內最大、歷史最悠久且保存最完整的石祖(石制男性生殖器,此文物的年代距今約5000~6000年),這是中華民族父權時代的標誌物。以這一新的發現為線索,考察組對整個卦台山進行全面勘探並尋訪周邊村莊的花甲老人,整理了完整的考古資料和口碑資料。在對整個卦台山現場勘探時,發現城址東北角約500米處遍布灰層陶片、石器、磚瓦、骨骸以及柱礎、白膏泥等建築遺蹟,地面陶片以史前時期為主。考察組的特邀著名考古專家說,做了幾十年的考古工作,大大小小經歷了無數的考古挖掘,還很少見到文化堆積如此密集、上下年代如此完整的考古現場。通過梳理口碑資料、現場勘探,我們認為,卦台山一帶很可能在8000年前就是先民祭祀的場所

祭祀習俗

羲皇故里-天水

羲皇故里-天水天水自古就有民間祭祀伏羲和官方祭祀伏羲的習俗。自秦人始,對伏羲欽崇有加,歷代奉祀。早在公元前756年,

秦文公就在渭水流域用三牢之禮祭祀伏羲。金代,天水卦台山已有伏羲祭祀活動。明代,伏羲祭祀中心移至天水西關伏羲廟。經過兩千多年的積澱,逐步形成了規模宏大、程式嚴謹的祭祀方式,造就了內涵豐富、底蘊深厚的伏羲祭祀文化。2006年,天水太昊伏羲祭典榮列國務院公布的第一批國家級非物質文化遺產名錄。

天水市始終把伏羲文化的研究和開發作為建設特色文化大市的重要內容來抓。1988年恢復了公祭伏羲大典,連續舉辦的伏羲祭典,成為甘肅和天水重要的對外文化品牌,吸引了眾多的海內外華人來天水朝覲祖先,使天水成為中華兒女尋根祭祖的聖地。經過多年的不懈努力,天水作為“羲皇故里”,已成為瞻拜“人文始祖”伏羲的聖地;伏羲文化的研究、開發形成了比較完整的思路,產生了一批重要的學術成果,天水已成為全國研究伏羲文化的中心;伏羲文化所具有的創造精神、奉獻精神、和合精神 ,在與開拓創新、與時俱進的時代精神的結合中,呈現出新的生命力;伏羲文化作為中華民族傳統文化的源頭,成為增強民族凝聚力的重要文化紐帶,呈現出更為廣闊的前景。

文化價值

伏羲文化作為中華民族傳統優秀文化、本源文化,在中國傳統歷史文化中占有十分重要的位置,以其深刻的文化內涵和嶄新的時代風貌,吸引著國內外華人和專家學者關注。在我國全面建設小康社會和構建社會主義和諧社會新的歷史時期,弘揚伏羲文化實質是發揮傳統優秀文化的積極作用,以其濃厚的民族親和力和凝聚力塑造民族靈魂,以其固有的創造性和實踐性,以其兼容並蓄的人文精神和認識世界的科學精神,感召和團結世界華人投身我國現代化建設,推動社會主義經濟、社會和諧發展,促進海峽兩岸的和平統一,實現中華民族的偉大復興。

伏羲貢獻

伏羲是中國古代傳說中一位對華夏文明作出過卓越貢獻的神話人物,有關他的傳說,最具神秘色彩的便是他的出生和成婚,傳說中的伏羲人面蛇身,是因他的母親在一個名叫雷澤的地方踩了一個巨人的腳印而懷孕12年後出生的。這個雷澤據考證就在現今的天水市境內。再後來,一次洪水吞沒了整個人類,唯有伏羲和他的妹妹女媧倖存了下來。要使人類不致滅絕,他倆就必須結為夫妻。但兄妹成婚畢是很難的,於是他們商量由天意來決定這件事。怎樣決定呢?兄妹倆各自拿了一個大磨盤分別爬上崑崙山的南北兩山,然後同時往下滾磨盤,如果磨合,就說明天意讓他倆成婚。結果,磨盤滾到山下竟然合二為一了,於是,他倆順天意成婚,人類從此得以延續。

據史載,伏羲曾教人們織網捕魚,從而使人類原始的狩獵狀態進入到初級的畜牧業生產;他確定了婚嫁制度,創造了曆法,發明了樂器,教會了們製作和食用熟食,結束了人類身披樹葉,茹毛飲血的野性狀態;最重要的是,伏羲始創了中國古代文化的秘密符號--八卦,這是一組代表自然界天地水火山川雷電的象形文字,也是中國文字的起源。而其中所蘊含的博大精深的文化內涵。成為古代東方哲學的標誌,並吸引著國內外無數學者探索和研究。日本國高島易斷總本部以高島成龍先生為首的一行易經研究人員,每年的陰曆五月都要專程來甘肅天水祭拜伏羲。

隨著部落的兼併和遷徙,伏羲所創立和倡導的古代文明沿渭水到黃河流域,與其它民族相融合,形成了以炎黃部落為核心,以伏羲文化為本體的民華夏民族。因為伏羲人面蛇身而崇奉的蛇圖騰,也由黃土高原蔓延到中原大地,演變成為龍圖騰,成為中華民族的象徵。伏羲因此成了全世界華人的始祖。

地理區域

天水市位於甘肅東南部,自古是絲綢之路必經之地。

全市橫跨長江、黃河兩大流域,新歐亞大陸橋橫貫全境。現轄武山、甘谷、秦安、清水、張家川回族自治縣五縣和秦州、麥積兩區,總人口350萬人。境內四季分明,氣候宜人,物產豐富,素有西北“小江南”之美稱。

物產經濟

伏羲八卦

伏羲八卦天水市氣候宜人,物產豐富。適宜多種糧食作物、經濟作物和林果瓜菜生長,為全國十大蘋果基地之一。森林復蓋率達26.2%,是西北最大的天然林基地之一。這裡蘊藏著豐富的礦產資源。現已探明的35種,其中金屬礦15種,非金屬礦20種。天水不僅有昔日輝煌,改革開放的春風更使勤勞勇

敢的天水人民煥發出無限的改革熱潮和發展活力。今日的農業以實施種、養、加“六個百萬工程”為突破口,糧食生產穩步發展,林果、畜牧、蔬菜、農副產品加工四大支柱產業初具規模,農業產業化進程正在加速;天水是全國著名的五大電器工業基地之一,已形成了機械、輕紡、電子三大行業為主導的工業體系,一座西北電器城正在崛起,名牌戰略格局正在形成,工業結構高速發展和產品的進一步升級換代正在實施;五橫三縱省道國道及市區環形交通的貫通,天蘭、隴海鐵路複線的建設,通訊網、電力網的擴建,交通基礎設施不斷完善,商貿流通業迅速發展,對外交流融合日益增加,投資規模不斷擴大,使天水這片古老的黃土地發生了深刻的歷史變化。全市國民經濟綜合實力不斷增強,城鄉面貌日新月異,人民生活水平日益提高。今天的天水,先後被列為全國最佳化資本結構試點城市、老工業基地技術改造重點城市、科教興市重點城市、省級文明城市、衛生城市和全省雙擁模範城。

資源狀況

水利

境內渭河流長約280公里,沿河接納流域面積1000平方公里的支流有榜沙河、散渡河、葫蘆河、耤(借)河、穎川河、東柯河、牛頭河。嘉陵江的主要支流有白家河、花廟河、紅崖河等,流程較短,水量豐沛。

土地

天水境內山脈縱橫,地勢西北高,東南低,海拔在1000—2100米之間。最高峰天爺梁,高達3120米;最低點牛背村,海拔760米。天水地貌區域分異明顯。東部和南部因古老地層褶皺而隆起,形成山地地貌。北部因受地質沉陷和紅、黃土層沉積,形成黃土層沉積,形成黃土丘陵地貌。中部小部分地區因受緯向構造帶的斷裂,形成渭河地塹,經第四紀河流分育和侵蝕堆積,形成渭河河谷地貌。

北部為黃土梁峁溝壑區。渭河及其支流橫貫其中,形成寬谷與峽谷相間的盆地與河谷階地。土壤在河流和溝谷區為衝擊、洪積物形成的淤淀土、草甸土,經過開墾耕種熟化而形成以黃綿土、黑壚土為主的耕作土壤。土層深厚,山塬開闊,是糧、油、菜、果主要生產區。中東部為秦嶺、關山山區。以西部盡皇山、雲霧山、景東梁為主體的西秦嶺山地和東部八卦山、火焰山、秦嶺大堡、關山為主體的小隴山、隴山山地,重巒迭嶂,山險谷深。

天水地跨長江、黃河兩流域,以西秦嶺為分水嶺,北部地區為黃河水分的渭河流域,面積11673平方公里,占全市總面積的81.49%;南部地區為長江水分的嘉陵江流域,面積2652平方公里,占全市總面積的18.51%。

植物

天水屬華北、華中、蒙新和喜瑪拉雅植物交匯處,樹種成份複雜,森林資源豐富。天水市森林總面積589.91萬畝,森林復蓋率為45.5%。天然林地主要分布在東部、東南部的小隴山、西秦嶺和關山林區,有木本植物87科224屬804種,其中喬木312種,灌木437種,藤本55種,常綠植物122種。

屬國家一級保護的有水杉;二級保護的有連香樹、星葉草、杜仲、銀杏、大白紅杉、大果青桿、金錢松、小白樹、水青樹;三級保護的有秦嶺冷杉、廟台槭、穗花杉、華榛、領椿木、胡桃楸、獐子松、青檀等。

市花:月季

月季屬薔薇科,為常綠或半常綠灌木。現栽培的月季品種有1萬個以上,為一個龐大的雜交類群,依其株態和花的特性可分為五大類:壯花月季,雜交茶香月季、聚花月季、攀緣月季、微型月季。月季花適應性強,喜光,喜溫暖,最適22~25℃。月季花絢麗多彩,馥郁芬芳,且四季花開不斷,深受市民喜愛。天水甘谷縣建有國家級月季繁育園,在海內外有很高的聲譽。

市樹:國槐

國槐屬豆科、落葉喬木,歷史悠久,壽命長。在市區內外多處可以見到乾徑1.2m,樹齡已達數百年的古樹,至今它們仍枝繁葉茂,生機勃勃。國槐樹勢優美,樹幹端直,樹冠大,樹型古樸典雅,春季新葉滴翠,花蕾放香,盛夏遮蔭爽人;秋季葉片晚凋,綠化效果非常好。國槐抗逆性強、耐寒、耐旱、耐空氣污染、病蟲害少,因國槐極耐修剪,在解決與城市架空電矛盾方面,是理想的行道樹種。國槐經濟價值高,木材耐水濕,有彈性,材質優良,花可入藥,而且還可製作顏料,種子可榨油制皂。國槐是吉祥、幸福、美好的象徵,是天水市城鄉人民自古以來就喜歡栽植的樹種。

藥材

野生藥用植物660多種,其中常用藥220多種。廣闊的天然森林,繁衍了許多珍禽異獸,棲息著30多種野生動物,有國家一類保護的羚牛、梅花鹿、金貓、雲豹等;二類保護的有羚麝、馬麝、白臀鹿、斑羚、石貂、水獺、猞猁、獼猴、紅腹角雉、蘭馬雞、紅腹錦雞、大鯢、暗腹雪雞、淡腹雪雞、勺鳥、血雉、黑熊、秦嶺紅鱗鮭等。