概述

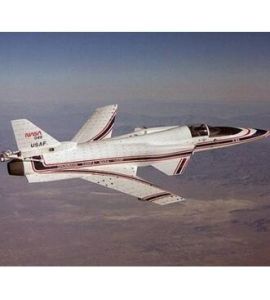

進行極短距起降試驗的X-31

進行極短距起降試驗的X-31而X-31是美國和德國聯合研製的“增強戰鬥機機動性驗證機”,著重提高戰鬥機近距離空戰格鬥能力,具備“過失速機動能力”。

簡單通俗一點的說法,就是X-31可以在大迎角低速度的情況下,迅速的變化自己的飛行方向,搶占有利位置,從而奪得開火的時機!

20世紀80年代國外曾發表過一系列關於新的飛機機動性論文,提出戰鬥機在使用現代飛彈的條件下如果能在超過失速迎角狀態作機動動作,對格鬥空戰將有很大好處(能更快使機頭指向目標)。 但這種機動對飛機可用迎角的要求遠大於現役戰鬥機的約20°, 而且要有是足夠的操縱性(低速時只能靠推力矢量)。

為證明這一論點, 美國洛克韋爾和德國MBB公司根據美、德ZF、美國國防預研局(DARPA)和美國海軍的一項聯合計畫設計了"加強戰鬥機機動性驗證機" X-31。該機1986年底開始設計,1987年8月完成。一共生產了2架, 分別稱為X-31A和X-31B,並先後在1990和1991年首飛。1993年,機上安裝了頭盔目視/音頻顯示器,使飛行員在大迎角情況下作戰時能了解自己的位置。試驗中,X-31可控飛行達到70°迎角,並在這迎角完成了一次繞速度矢量的控制橫滾。第二架飛機利用失速後機動能力完成了快速小半徑的180°轉彎。X-31能以超過任何常規飛機的氣動力極限正常飛行。它可做的一個稱為 "赫布斯特(Herbst)機動" 是將X-31拉至74°迎角,繞速度矢量滾轉並反向下滑加速飛行的機動動作。這動作大大減小了戰鬥機轉彎半徑, 可迅速使機頭指向後方目標。

X-31完成180度轉彎的半徑約為149米,時間12秒。而用常規機動(無推力矢量),X-31的轉彎半徑約為823米。

X-31與F/A-18進行過多次一對一空中作戰試飛。對抗用的F/A-18飛機經氣動及飛行控制系統改裝,在常規轉彎性能上接近X-3l。空戰結果, X-31在94次演練中,勝78次, 平8次, 負8次。利用NASA空戰模擬器同樣條件下作戰71次, X-31勝56次, 平7次, 負8次。 當然這些空戰和作戰模擬是在一定約束條件下進行的, 而且只限於目視格鬥。

5年來兩機共試飛538架次。1995年1月19日X-31A在美國航空航天局德賴登飛行研究中心墜毀。同年這項目研究結束。

後來, X-31進行過無尾飛機技術的飛行驗證研究。 雖然實際上並沒有去掉垂尾,但飛行控制系統重新編程後,飛機上其它舵面被用來抵消垂尾的穩定性功能使飛機像沒有垂尾一樣,然後由推力矢量來代替垂尾的作用以模擬無尾飛行。1994年3月17日X-31成功地進行了試飛, 高度11600米,速度達到M1.2。在高速平飛和轉彎時,試飛員僅用發動機推力矢量技術成功地演示了飛行的穩定性和操縱性。 實現了史無前例的無垂尾超音速飛行。

2002年美德兩國想利用X-31B進行極短距起飛和著陸研究(ESTOL)稱VECTOR項目, 計畫試飛45次, 準備靠推力矢量作用將著陸迎角從現在的12度提高到24度。 初步試飛表明效果明顯, 著陸速度降低31%, 滑跑距離從2400米減少到520米。 後由於經費削減, 項目取消。

X-31 VECTOR, 即"帶矢量推力的超短距起飛著陸控制和無尾飛行研究,Vectoring Extremely short takeoff and landing Control, and Tailless Operations Research",與第一階段的 X-31 EFM(增強機動性戰鬥機)研究超機動性不同,VECTOR 研究推力矢量控制下的極短距起飛和著陸技術,研究成果可以套用在未來無人機項目上。VECTOR 由美國海軍和波音公司,和德國聯邦國防科技與採購辦公室(BWB)、德國空軍第 61 試驗中心(WTD)、德國 EADS 軍用飛機公司、德國航空研究局(DLR)飛行系統科技學院共同實施,可以在 VECTOR 項目徽章上看到。

隨著中距空空飛彈的發展, 對未來空戰是以超視距作戰為主還是目視格鬥為主爭論很大。 因此過失速機動技術的研究目前已經暫告一段落。

研製

EADS公司稱,1999年到2003年由波音和EADS公司實施的、美國-德國聯合開展的X-31 VECTOR項目現在已接近數據評價和報告的最後階段。該公司稱,該項目驗證了推力矢量控制極短距起飛和著陸(ESTOL)的技術。這些技術很快將提供給X-31項目主要開發者德國聯邦國防技術和採辦辦公室(BWB)和美國海軍航空兵武器系統部(NAVSEA)用於未來項目中,特別是未來的無人機項目(UAV)。

同時,由EADS和Nord-Micro公司開發的一種平頭式大氣數據系統(Flush Air Data System,FADS)安裝在X-31上進行了飛行試驗,標誌著這種能替代現役戰鬥機上使用的傳統靜壓管和風標感測器系統的新裝置已可以進入批量生產。FADS能使未來軍用飛機的雷達信號顯著減小。

4月份在美國帕特森河海軍航空站進行的X-31 ESTOL試飛首次實現了自動、推力矢量控制的著陸。EADS X-31項目經理Michael Jost稱,用這種方法實施大迎角著陸(達到24°,通常著陸迎角為12°)有可能使著陸速度從181節(93米/秒)降低至121節(62米/秒),從而使著陸滑跑距離從2400米減少到520米。

性能

X-31試驗機參加了2個獨立項目研究,完成了總計約400試飛小時的飛行,X-31三維推力矢量控制技術經過了深入的試飛和分析,為未來套用打下了基礎。上世紀90年代,X-31被稱作“增強機動性戰鬥機(EFM)”,1990至1995年在愛德華茲空軍基地開展了飛行試驗,驗證了該機比常規戰鬥機更卓越的飛行品質和敏捷性。之後,EADS公司負責修改飛機的飛控系統,包括增加推力矢量。第2個項目階段稱為“VECTOR”,即“帶矢量推力的超短距起飛著陸控制和無尾飛行研究”,是德國與美國聯合開展的研究。2001至2003年4月,國際研究小組將研究重點放在了迎角達24度的自動著陸上,飛行試驗在馬里蘭美海軍帕特克森特河海軍航空站進行。另外,X-31技術驗證機上還安裝了一套非常精確的導航系統和由EADS開發的新式平埋式大氣數據系統。VECTOR的研究成果為提高有人與無人機的短距起飛和著陸能力及最佳化艦載機操縱提供了重要的信息。X-31飛行試驗項目最早於1990年啟動,最終在2003年4月完成。共製造了2架驗證飛機。