揭幕儀式

紀念歷史名人,弘揚傳統文化

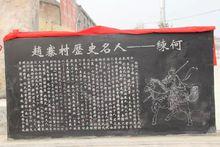

2016年1月21日(農曆乙未年臘月十二日),沁陽市紫陵鎮趙寨村北廣場,唐代名人練何故里紀念碑揭幕慶典,引來許多路人駐足觀看。

練何,原名東何,唐貞觀年間任總管府錄事參軍,因智勇超群,功績卓著,深受太宗賞識。公元645年,東征高句麗,獻火攻策,破遼東城,被唐太宗以“精練軍戎”恩賜姓練,封岐山侯。

沁陽市趙寨村歷史名人練何紀念碑揭幕慶典

沁陽市趙寨村歷史名人練何紀念碑揭幕慶典練何堪稱練姓始祖,久居懷州河內縣西北四十餘里太行山下(今沁陽市趙寨村),仙逝後同夫人安葬於紫金壇(今神農山神農壇)。

有這樣一位歷史名人,本是沁陽市的光榮,更是趙寨村的光榮。怎奈歲月久遠,文史碑記湮滅無存,千古名人幾乎無人提及。

近些年來,練氏後裔的尋根問祖活動,引起沁陽市有關部門的重視,對練何的探究、紀念活動相繼展開。

2015年,練何55世後裔—廣東省中山市板芙鎮湖州村的練鴻佳先生積極倡議並慷慨出資,希望建立先祖練何故里紀念碑。這一倡議,得到了沁陽市多位仁德之士的熱情回響。

焦作市人大代表張寶,沁陽市作協主席李建國、副主席楊壽遠、副秘書長吳有福,沁陽市長興教育集團支部書記張正義等人的積極參與,促成了歷史名人練何故里紀念碑的落成。2016年1月21日良辰吉時十一點三十分,主持人張正義宣布:沁陽市趙寨村歷史名人練何故里紀念碑揭幕慶典開始……沁陽市紫陵鎮黨委書記張鴻海、趙寨村黨委書記張明、神農山風景管理局副局長孟強為紀念碑揭幕致辭。

沁陽市作協一班人、趙寨村“兩委”全體成員及部分父老鄉親參加了慶典。沁陽電視台記者曙光到場採訪並對張正義、吳有福進行了專訪。

趙寨村黨委書記張明致辭

趙寨村黨委書記張明致辭練何故里紀念碑的落成,是紀念歷史名人、弘揚傳統文化的重要舉措。從此以後,30萬練氏後裔拜謁始祖時,可以尋根落腳,盡享鄉鄰親情。同時,練姓回沁交流,也會大大充實沁陽市及神農山的文化內涵,提升其知名度,有利於促進文化和經濟的發展。張正義報導

2016年1月27日

名人練何碑文

趙寨村歷史名人練何故里紀念碑

趙寨村歷史名人練何故里紀念碑練何,(公元598年戊午至公元668年戊辰),字子俊,本姓東,乃伏羲後裔。粵稽洪荒甫辟,生民渾噩,姓氏未著。自太昊嗣興帝,號伏羲,伏羲氏以木德王其姓風氏。民之有姓,實自此始。厥裔羲仲,帝堯時,命掌東方,青陽之令,易風姓為東方氏,取義青陽,曾稱濟陽為郡。東方氏三傳有東不訾者,蓋帝舜七友中人,居太原墟,因帝呼為東友,即更其覆,而仍相傳為東,由居太原,故又易其郡為太原。東不訾九十六代嗣裔東何,乃漢仕郎中涇州東富公二十七代元孫,本貫河北道懷州河內縣趙栿里(今河南省沁陽市紫陵鎮趙寨村),以河內為郡。公智勇超群,於唐貞觀時為總管府錄事參軍,貞觀十八年(公元644年)十一月庚子日(農曆十一月三十日),詔與李勣伐高句麗,貞觀十九年(公元645年)五月甲申日(農曆五月十七日),獻火攻策遼東城,(史書又稱遼州)遂破之,有功回朝,於貞觀十九(645)年十月戊午日(農曆十月廿三日),在臨渝關的漢武台刻石記功會上,唐太宗以“精練軍戎”之譽,賜姓練,封岐山侯,封三世恩榮世襲騎尉將軍。欽差大臣兵御尚書大總管李勣贊曰拜題:“舜友賢裔,岐山侯第,貞觀恩及, 賜姓啟宇,詩書冠冕,詒謀濟美。”妣趙氏,封一品夫人,與夫合葬於懷州河內縣紫金壇(今沁陽市神農壇)。練公趙氏夫婦生育二子:練舜麒,練舜麟。麒襲職騎尉將軍。麒公有友欽、友明、友文、友思四子,欽公襲職騎尉將軍。欽公子賢相,亦襲職騎尉將軍。練氏後裔先後遷移(旅)居閩、贛、粵、桂、蜀、湘、浙、蘇、台、陝、豫、晉及海外等地。

練何故里考證

始祖練何祖居懷州河內趙寨村

練姓始祖本姓東,

天下練氏出河內,

裔孫叩拜尊何公,

唐宗論功賜姓練,

千年青史留美名。

練姓受姓史載清楚,源清根正,練氏來源均出自貞觀賜姓練何的裔孫,天下練氏出河內。1370年來,練氏宗族人丁興旺,人才輩出。練姓裔孫感恩始祖練何蔭德,無不以姓練為榮。

大唐岐山侯練何的故里

大唐岐山侯練何的故里然而,練氏先人也許是為了考驗裔孫的智慧和毅力,有意留下一道智力命題,這就是“始祖練何故里到底在古河內哪裡?”族譜無詳載,史籍無遺存,尋找答案,實非易事。

也許,在練氏南遷後的早期,族人對始祖練何故里記憶猶新,感覺沒必要考證;數百年後,練氏遷徙地增多,交通不便,信息不通,族人慾知始祖練何故里,實屬沒能力考證;千年之後,時世多舛,戰亂頻仍,族人對始祖練何故里已經沒有心情去探尋了。而今,國逢盛世,族多精英,交通便利,信息暢通,網際網路上練氏宗親又如“同居一村”,如此空前優越之條件,我們若還不能探尋到始祖練何故里之所在,實顯我練裔不孝不忠、無智無能!

因滄桑潛易,時代久遠,我們探尋始祖練何故里,只能從族譜、史志入手。

始祖練何生卒年月、立功受封等資料已得到史書典籍的印證,本文不再贅述。現查與練氏族譜有關的史料,最早的當數由宋朝理宗寶佑年間,通判練美志續的《練氏族譜》,明朝洪武年間進士、工部侍郎、御史大夫練子寧續《練氏族譜》時,請同科進士黃子澄撰寫的“譜序”,其文云:粵稽洪荒甫辟,生民渾噩,姓氏未著。自太昊嗣興帝,號伏羲,以木德王其姓風氏。民之有姓,實自此始。厥裔羲仲,帝堯時,命掌東方,青陽之令,易風姓為東方氏,取義青陽,曾稱濟陽為郡。東方氏三傳有東不訾者,蓋帝舜七友中人,居太原墟,因帝呼為東友,即更其覆,而仍相傳為東。由居太原,故又易其郡為太原。自不訾以後,歷傳九十六代嗣裔東何公,乃漢仕郎中涇州東富公二十七代元孫,世居懷州河內縣,智勇超群,於唐貞觀時,為總管府錄事參軍,詔與李勣伐高句麗,獻火攻策,焚遼東城有功,上以“精練軍戎”,封公為岐山侯,賜姓練,故易東為練。相傳至今,不易其世系、世族、郡縣,人文愈傳愈盛,可得而詳記焉。

明朝萬曆四十五年,廖用賢撰的《尚友錄》卷十八載:“練姓,河內”。

由明代“譜序”和《尚友錄》可知,始祖練何“世居懷州河內縣”,“相傳至今,不易其世系、世族、郡縣……”。而河南河內縣古為懷州河內縣或懷慶府河內縣,現為河南省沁陽市。

懷州河內紫金壇

懷州河內紫金壇清朝乾隆皇帝主持編撰的《四庫全書》,收錄明朝萬曆年間凌迪知撰的《萬姓統譜》,《四庫全書·萬姓統譜》卷一百二載:“練何,河內人,本東姓,貞觀中為總管府錄事參軍,詔與李勣伐高句麗,獻火攻策,焚遼東城,遂破之,以“精練軍戎”之故,賜姓練,封岐山侯”。

《四庫全書》是我國歷史上著名的典籍,其價值得到史學界首肯,其中記載也證實“練何,河內人”。

《中國人名大辭典》1525頁載:“練何,唐河內人。本東姓,貞觀中為總管府錄事參軍,詔與李勣伐高句麗,獻火攻策,焚遼東城,遂破之,上以“精練軍戎”之故,賜姓練,封岐山侯”。

以上史料證實,始祖練何世居河內(現河南省沁陽市)應該沒有異議。

但是,具體在河內縣(現沁陽市)的那個村落,由於族譜沒有詳載,又沒有石刻等歷史遺物存世,要想弄清楚實在是對我輩智慧型的考驗。

《練氏族譜》載:“河內縣紫金壇葬始祖練何,三尖山葬有二世練舜麒、練舜麟、四世練賢開,芝嶺葬有三世練友欽、練友文、練友思、練友德、練友善及四世練賢相、五世練裔聰夫人江氏”。族譜所載練氏先人仙居於河內紫金壇及三尖山、芝嶺計有五世共十一冢。如此詳細記載,應該絕對真實,絕非憑空杜撰。

中國沁陽神農山神農壇

中國沁陽神農山神農壇《讀史方輿紀要》卷四十九“懷慶府,河內縣”,記載太行山:“在府北二十里。山麓曰太行南阪。五代漢初,河陽來附,契丹帥崔延勛等自澤州引兵南逼河陽,嵩山賊帥張遇赴救,戰於南阪,敗死。又府西北(註:疑為東北)三十里曰太行陘,一名丹陘,太行八陘之一也。又有紫金壇,在府城西北四十三里,太行之陽,諸峰之上,下有紫金澗。唐因以名縣(註:唐初曾設紫陵縣)”。

《懷慶府志》卷三輿地河內縣,記載紫金壇:“在府城西北五十里,突高千仞,群峰拱向,上多白松,每歲重九日,邑人登高於此”。(按:舊志,以李義山家在壇山者,非檀山,自在滎陽,義山祭寄寄文可證也。)

《懷慶府志》卷三輿地河內縣,記載三尖山:“在府城西北四十里,三峰聳列,故名”。(按:金史,正大九年,諸軍敗績於三峰山,元兵與白坡兵合。則三尖,乃俗名耳。)以上三則史志引文,都證明練氏族譜所載先人仙居之地和史志所載地名完全吻合。歷史上的“河內紫金壇”(俗稱小北頂)就是現在的沁陽市神農山神農壇。而三尖山、芝嶺就在紫金壇附近。

需要特別說明的是,經考證,紫金壇、三尖山、芝嶺等山地(因歷史久遠,有些地名流傳中有變),自古以來都是趙寨村的屬地。據趙寨村史記載,在明代之前,趙寨村所轄山區面積廣闊。明末清初,因故將紫金壇主峰以西部分劃歸紫陵村管轄。但現在神農山主景區依然屬趙寨村所有,紫金壇依然在趙寨村屬地。

《沁陽市地名志》載:“紫金山在市區西北,紫陵鎮趙寨村北。一名白松嶺,俗稱小北頂(今神農山)。山頂有紫金壇,故名。清道光乙酉年重修《河內縣誌·山川志》載:太行西來,入縣之首山為陽洛山。”山東為紫陵村,村倚蛟脊龕。”“又東五里為紫金壇。舊志雲,在城西(北)五十里,突高千仞,群峰拱向,上多白松。每歲九月,邑人登高於此。曹石倉《天下名勝志》雲:紫陵澗水出焉。今亦名白松嶺。”南北走向,面積約9平方公里,海拔1042米,坡度45°左右。山體由下古生代深灰色石灰岩和白雲岩構成,表層為褐土、棕壤土。多白皮松、黃櫨、鵝耳櫪、小葉白臘、照山白、莢萊、檀木、對夾木、六道木、黃荊等,郁蓋度約70%。盛產藥材,其北老君窪有山藥溝、地黃坡,是“懷慶三野”的集中產地。名勝古蹟有紫金壇、伏羲殿、女媧廟等,是著名的風景旅遊區”。

練氏家族是趙寨村人

練氏家族是趙寨村人從練氏族譜和地方史志可以看出,練氏先人安葬於紫金壇附近的就有五代人。那就是說,從始祖練何開始,練姓族人在河內祖籍地不間斷生存活動的時間至少在150年以上(若論東姓祖先,應該時間更久)。這150多年間,先人們選擇風水寶地為前輩安葬,為什麼都在趙寨村所轄的區域內?若是外村、外地人,連續五代十一個墓冢任由你家挑選,且占據村內山地至高至尊之地,幾乎沒有可能!唯一的可能,練氏家族就是趙寨村人,而且是趙寨村的名門望族。

30萬練氏族人已經確認了始祖練何仙居之地,我們更應為尋訪到始祖練何故里感到慰藉。中國沁陽神農山神農壇,古稱懷州河內紫金壇,是練氏始祖練何的仙居之地;河南省沁陽市紫陵鎮趙寨村,是大唐岐山侯練何的故里。這是練氏後人數十年來考察考證的結論。

(本文作者:練鴻佳,廣東信宜人,居中山,練何55代裔孫,練氏宗親文化研究青年學者,練氏宗親尋訪始祖練何故里發起人。)

練氏祖先墓地

宋朝理宗寶佑年間,通判練美志續《練氏族譜》,明朝洪武年間進士、工部侍郎、御史大夫練子寧續《練氏族譜》載:“懷州河內縣紫金壇葬始祖練何,三尖山葬有二世練舜麒、練舜麟、四世練賢開,芝嶺葬有三世練友欽、練友文、練友思、練友德、練友善及四世練賢相、五世練裔聰夫人江氏”。 族譜所載練氏祖先仙居於河內紫金壇及三尖山、芝嶺有五世共十一墓。

紫金山

《沁陽市地名志》載:“紫金山(今神農山)在市區西北,紫陵鎮趙寨村北。一名白松嶺,俗稱小北頂。山頂有紫金壇,故名。”據《河內縣誌.山川志》載:“高千仞,群峰拱向。南北走向,面積約9平方公里,海拔1042米,坡度45°左右。山體由下古生代深灰色石灰岩和白雲岩構成,表層為褐土、棕壤土。多白皮松、黃櫨、鵝耳櫪、小葉白臘、照山白、莢萊、檀木、對夾木、六道木、黃荊等,郁蓋度約70%。盛產藥材,其南老君窪有山藥溝、地黃坡,是‘懷慶三野’的集中產地。名勝古蹟有紫金壇、伏羲殿、女媧廟等,是著名的風景旅遊區。”

從《沁陽市地名志》所載可以確認,紫金山就是神農山。沁陽市紫陵鎮趙寨村北之最高山峰為神農壇即“紫金壇”,是始祖練何仙居之地,縣誌、州志稱為紫金壇,但當地民眾歷代口碑相傳叫“小北頂” 、“紫金頂”。

紫金壇

練何故里

練何故里紫金壇葬有一位練氏祖先,就是始祖練何。

《讀史方輿紀要》卷四十九,《懷慶府、河內縣》,其文記載:“太行山在府北二十里,山麓曰太行南阪。五代漢初,河陽來附,契丹帥崔延勛等自澤州引兵南逼河陽,嵩山賊帥張遇赴救,戰於南阪,敗死。又府東北三十里曰太行陘,一名丹陘,太行八陘之一也。又有紫金壇,在府城西北四十三里。太行之陽,諸峰之上,下有紫金澗。唐因以名縣。余詳見名山太行。”

《懷慶府志》卷三輿地河內縣,記載:“紫金壇在府城西北五十里,突高千仞,群峰拱向,上多白松,每歲重九日,邑人登高於此。按:舊志,以李義山家在壇山者,非檀山,自在滎陽,義山祭寄寄文可證也。”

清道光乙酉年重修《河內縣誌·山川志》載:“太行西來,入縣之首山為陽洛山。山東為紫陵村,村倚蛟脊龕。”“又東五里為紫金壇。舊志雲,在城西北五十里,突高千仞,群峰拱向,上多白松。每歲九月,邑人登高於此。”

練何故里

練何故里曹石倉《天下名勝志》云:“紫陵澗水出焉。今亦名白松嶺。”南北走向,面積約9平方公里,海拔1042米,坡度45°左右。山體由下古生代深灰色石灰岩和白雲岩構成,表層為褐土、棕壤土。多白皮松、黃櫨、鵝耳櫪、小葉白臘、照山白、莢萊、檀木、對夾木、六道木、黃荊等,郁蓋度約70%。盛產藥材,其南老君窪有山藥溝、地黃坡,是“懷慶三野”的集中產地。名勝古蹟有紫金壇、伏羲殿、女媧廟等,是著名的風景旅遊區”。

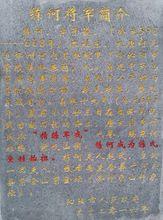

2016年7月13日9點43分(丙申年乙未月丙申日癸巳時坐乾兼亥),沁陽市人民政府為紀念練何將軍在神農壇刻石立碑,碑文載:練何,字子俊,(公元598~668年),本姓東,大唐河北道懷州河內縣趙栿里(今河南省沁陽市紫陵鎮趙寨村)人,貞觀中為總管府錄事參軍,貞觀十八年詔與李勣伐高句麗,獻火攻策,焚遼東城有功,貞觀十九年(公元645年)夏曆十月廿三日在臨渝關漢武台刻石記功會上,唐太宗李世民以“精練軍戎”之譽,賜東何姓練,封岐山侯。練何成為練氏受姓始祖。練何夫人趙氏,皇封一品夫人,故後與夫合葬於河內縣紫金山紫金壇(今沁陽市神農山神農壇)。”

神農壇是塊風水寶地,千年百代賜福降吉祥。神農壇坐落於太行之巔,南眺滔滔黃河。神農祭天台龍首嘯天,蜿蜒龍脊直伸北峰。壇東為雲陽河、河岸有雲陽寺;壇西為仙神河、河岸有二仙廟;四周群峰環抱,坐北向南呈羅圈狀,氣勢恢弘,極富靈性,此為《周易》所說“風水寶地”也。

三尖山

三尖山葬有三位練氏祖先,二世練舜麒、練舜麟,四世練賢開。其中練舜麒是騎尉將軍。

《懷慶府志》卷三輿地河內縣,記載:三尖山在府城西北四十里,三峰聳列,故名。按:金史,正大九年,諸軍敗績於三峰山,元兵與白坡兵合。則三尖,乃俗名耳。

《沁陽市地名志》載:“三尖山,俗名三峰山。在沁陽市西北部,西向鎮行口村北,西逼雲陽穀。《懷慶府志》(清乾隆年版):“因三峰聳列,故名。”南北走向,面積約2平方公里,海撥984米,山體主要為奧陶紀石灰岩,表層主要為褐土,土層薄,山石裸露,植被稀疏。所產石灰岩,質密堅硬,厚度大(3---5米),是鍛制石碑、石器的上乘材料。”

現經實地考證確認,三尖山在行口村西北(亦位於趙寨村北),神農山雲陽河東岸。坐北向南,五星出頭三星落脈,北依群峰,南眺黃河;東為馬脖溝,西為雲陽河。

芝嶺

芝嶺葬有七位練氏祖先,三世練友欽、練友文、練友思、練友德、練友善及四世練賢相、五世練裔聰夫人江氏。其中練友欽與練賢相是騎尉將軍。

清光緒十一年《重修王母洞碑》碑文載:“且天下名山,不一而屈指其間何,一非宅仙真府神明者乎。懷城三十五里有雲陽山,有地曰王母洞,右依芝嶺,時聞松風颼颼,左臨碧泉,乍聽水聲潺潺,奇欲休哉,何其盛耶。建安深久,遠風摧殘,廟貌無光。有沁南東新莊善女周張氏,目觀神傷,故慕化四方,廣積資財,重修房屋,金粧神像,新塑觀音老母、白衣老母、魚籃老母、水母娘娘四尊,工竣之日,勒石以志”。

《重修王母洞碑》“右依芝嶺”中的芝嶺在河內縣紫金山(今沁陽市神農山)王母洞右側臨川寺下。紫陵村任思孟老人回憶說:大躍進時代,我們還小,大人們在地里勞作,我們小孩們就在地邊玩。在老龍溝(臨川山)下面偏西,有塊地叫練馬場,練馬場地的東北方向有一座小山丘,遠看酷似官帽,山丘下,面南背北有一座墳,大家都叫“帽墳”。聽老人們講,這裡埋著一位將軍,唐朝的,姓練,所以又叫“練墳”(練家墳)。此處任思孟老人的描述,“帽墳”與芝嶺位置吻合。芝嶺坐北向南,龍樓鳳閣落脈,北為紫金壇,南眺滔滔黃河;東為雲陽河,西為仙神河。

練何故里

練何故里

練何故里練何故里呈“五龍朝鳳”之勢,坐北向南,北依神農聖山,南眺母親黃河,東有堯池清泉,西有百里平川。趙寨村北立有練何故里碑,碑文載:“練何,(公元598年戊午至公元668年戊辰),字子俊,本姓東,本貫河北道懷州河內縣趙栿里(今河南省沁陽市紫陵鎮趙寨村),以河內為郡。於唐貞觀時為總管府錄事參軍,貞觀十八年(公元644年)十一月庚子日(農曆十一月三十日),詔與李勣(徐茂公)伐高句麗,貞觀十九年(公元645年)五月甲申日(農曆五月十七日),獻火攻策,破遼東城(史稱遼州),貞觀十九(645)年十月戊午日(農曆十月廿三日),東征凱旋途中在臨渝關的漢武台刻石記功會上,唐太宗以《精練軍戎》之譽,賜東何姓練,封岐山侯,封三世恩榮世襲騎尉將軍。練何將軍夫人趙氏,皇封一品夫人,故後與夫合葬於懷州河內縣紫金壇(今沁陽市神農壇)。”

練何故里

練何故里趙寨村練何將軍廣場歷史名人紀念碑,碑文載:“練何,(公元598年戊午至公元668年戊辰),字子俊,本姓東,乃伏羲後裔。粵稽洪荒甫辟,生民渾噩,姓氏未著。自太昊嗣興帝,號伏羲,伏羲氏以木德王其姓風氏。民之有姓,實自此始。厥裔羲仲,帝堯時,命掌東方,青陽之令,易風姓為東方氏,取義青陽,曾稱濟陽為郡。東方氏三傳有東不訾者,蓋帝舜七友中人,居太原墟,因帝呼為東友,即更其覆,而仍相傳為東,由居太原,故又易其郡為太原。東不訾九十六代嗣裔東何,乃漢仕郎中涇州東富二十七代元孫,本貫河北道懷州河內縣趙栿里(今河南省沁陽市紫陵鎮趙寨村),以河內為郡。公智勇超群,於唐貞觀時為總管府錄事參軍,貞觀十八年(公元644年)十一月庚子日(農曆十一月三十日),詔與李勣伐高句麗,貞觀十九年(公元645年)五月甲申日(農曆五月十七日),獻火攻策遼東城遂破之,有功回朝,於貞觀十九(公元645)年十月戊午日(農曆十月廿三日),在臨渝關的漢武台刻石記功會上,唐太宗以“精練軍戎”之譽,賜姓練,封岐山侯,封三世恩榮世襲騎尉將軍。欽差大臣兵御尚書大總管李勣贊曰拜題:“舜友賢裔,岐山侯第,貞觀恩及,賜姓啟宇,詩書冠冕,詒謀濟美。”妣趙氏,封一品夫人,與夫合葬於懷州河內縣紫金壇(今沁陽市神農壇)。練公趙氏夫婦生育二子:練舜麒,練舜麟。麒襲職騎尉將軍。麒公有友欽、友明、友文、友思四子,欽公襲職騎尉將軍。欽公子賢相,亦襲職騎尉將軍。練氏後裔先後遷移,居閩、贛、粵、桂、蜀、湘、浙、蘇、台、陝、豫、晉及海外等地。”

經練氏族人十多年苦苦探尋,相繼尋找到了紫金山、紫金壇、三尖山、芝嶺的具體地理位置,並確認了練何故里。河南沁陽趙寨村,就是練氏的祖根地;河南沁陽神農壇,就是始祖練何的仙居地。經考證,與祖先墓葬地有關的志書、碑文,和練氏族譜記載完全一致,這是最有力的鐵證。

(作者:練鴻佳,廣東省信宜市人,現居中山市,祖籍沁陽市趙寨村,練何第五十五世、入閩練淵文第二十八世、入粵練元龍第二十四世、入信宜練仰信第十四世。)