簡介

紹興會館舊址

紹興會館舊址會館資料

紹興會館

紹興會館紹興會館是魯迅在北京的故居之一。魯迅開始在會館內的藤花館西屋居住,後遷入“院中南向小舍”。1916年5月6日,為了避嘈雜喧鬧,又移入館內西邊院落的補樹書屋,魯迅在會館度過了整整八個年頭。魯迅1912年5月第一次來到北京時住此,直到1919年11月。開始住“藤花館”,住房的東邊有藤花池,後遷到西邊的“補樹書屋”。現“補樹書屋”已拆除,只剩一棵槐樹。補樹書屋在會館南邊的兩個院子的里進,前面是仰蕺堂,供奉著先賢牌位,後邊是希賢閣,據說供著文昌魁星,差不多整個書房屋都包在鬼神窩中,也給人以重壓感。補樹書屋偏南一室原是魯迅住的,周作人來北京以後,他便讓了出來,自己另住北頭那一間,房屋都是舊式,窗門是和合式的,上下都是花格糊紙,沒有玻璃。屋內相當陰暗,院子裡有一株大槐樹,倒是綠蔭滿院。紹興會館經過多年變遷,已經面目全非,但因魯迅先生曾在這裡生活、工作過,因而慕名來此參觀、瞻仰、憑弔遺蹟的人仍然不少。魯迅在此寫了《狂人日記》、《孔乙己》和《藥》等文,發表在《新青年》雜誌,為宣武區重點文物保護單位。

關於魯迅

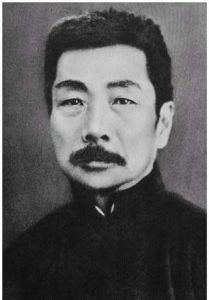

魯迅先生

魯迅先生魯迅一生在文學創作、文學批評、思想研究、文學史研究、翻譯、美術理論引進、基礎科學介紹和古籍校勘與研究等多個領域具有重大貢獻。他對於五四運動以後的中國社會思想文化發展具有重大影響,蜚聲世界文壇,尤其在韓國、日本思想文化領域有極其重要的地位和影響,被譽為“二十世紀東亞文化地圖上占最大領土的作家”。