概況

素軒林公祠

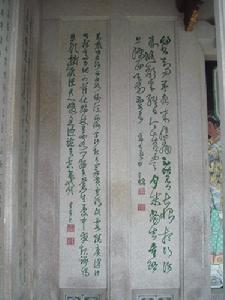

素軒林公祠在該祠堂的大門樓前,鑲嵌著八幅明清大家董其昌、傅山、王鐸等的書法刻石,且其中的部分草書,人盡皆知其美,而好多地方卻不知其意。這座祠堂,就因為那精彩絕倫的名家巨匠書法作品,成為當地的“不解之謎”.一座少為人知的祠堂,竟然集中如此多的書法巨匠的藝術精品,這在潮汕地區中是非常罕見的。那些名家究竟寫的是什麼?真的是“天書”嗎?

來到素軒林公祠,相信許多人都會一下子就被其精緻異常的建築藝術所吸引。喜歡書法者,更會被大門樓那八幅名家書法所折服。

歷史價值

素軒林公祠書法

素軒林公祠書法第一幅

禁漏參差夜未央,宮槐搖曉色蒼蒼。

殷勤一點東華日,先到紅鸞彩扇傍。

欽安殿前修竹園,百尺琅玕護紫垣。

夜夜月明搖鳳尾,年年春雨長龍蓀。

落款為:乙丑年蒲月桐山廷玉。鈐“大學士章”和“桐山廷玉”印。

此應為七絕二首,詩不知何人所作。因欽安殿為明朝建築,故屬明詩的可能性較大。為清朝大學士張廷玉於1745年農曆五月所書。

張廷玉(1672年—1755年),字衡臣,號研齋,安徽桐城人,清朝保和殿大學士、軍機大臣、太保,封三等伯,三朝元老,居官五十年。曾先後纂《康熙字典》、《雍正實錄》,並充《明史》、《國史館》、《清會典》總纂官。

第二幅

春色鳥聲高,呼來就碧桃。

翠翻他自散,錦瑟美能操。

過雨縈花埒,閒陰護酒槽。

誰憐京瑤夢,虛度五陵豪。

落款:陳子壯。鈐“子壯”、“太史氏”二印。

此詩不知出何處。為明末清初世稱“嶺南三忠”之一的陳子壯書。解詩意,推及陳子壯生平,似陳自撰詩的可能性較大。如為陳詩,大概作於1635年(崇禎八年)之後。

陳子壯(1596-1647),字集先,號秋濤。廣東南海縣沙貝村人(今屬廣州市白雲區)。早年參加科舉考試 ,明萬曆四十七年(1619)考取進士,中一甲第三名(探花),被授為翰林院編修。天啟四年(1624)主持浙江鄉試時,因所出的試題有影射攻擊宦官魏忠賢之嫌而遭人舉報,且又一再堅拒魏忠賢之拉攏,而被魏懷恨報復,矯旨撤去其官職遣返回鄉。其間他在廣州重振詩社,對促成嶺南詩壇的復甦有突出貢獻,因而被時人譽為“南園十二子”之一。魏忠賢獲罪失勢之後,他返回京城復職,官至禮部右侍郎。至崇禎八年(1635),又因對朝政直言進諫而獲罪,再次被罷官並於翌年返回家鄉。後多次參加反清復明,因戰況不利,被俘但堅不投降,鏇被清軍主將以殘忍的手段--“鋸刑”處死。著有《昭代經濟言》14卷。

第三幅

東風吹大河,河水如倒流。

河洲塵沙起,有若黃雲浮。

赬霞燒廣澤,洪曜赫高(丘。

野老泣)相(語,無)地可蔭休。

翰林有客卿,獨負蒼生憂。

中夜起躑躅,思欲獻厥謀。

君門峻且深,踠足空夷猶。

落款:其昌書。鈐“董其昌印”和“玄宰”二印。

此詩為唐朝儲光義所作,收入《全唐詩》卷136之51 。為明人董其昌所書,括弧內為董漏寫的部分字。www.findart.com.cn

儲光義(707—約760年),山東兗州人。官監察御史。安祿山陷長安,任偽職,後貶死嶺南。儲詩以寫山水田園著稱,與王維、孟浩然同工異曲。有《儲光義詩》五卷。錄五言古絕各一首。儲詩寫隱士歸田園之閒適,兼及樂府民歌之情味。

董其昌(1555-1636年)字玄宰,號思白、香光居士,上海松江人。公元1589年,(萬曆十七年)三十四歲的董其昌舉進士,開始了他此後幾十年的仕途生涯。當過編修、講官,後來官至南京禮部尚書,太子太保等職。董其昌精收藏,書法成就也很高,以行草書造詣最高。董一生勤書畫,享高壽,傳世作品很多,代表作有《白居易琵琶行》,《三世誥命》、《草書詩冊》、《煙江疊嶂圖跋》、《倪寬贊》、《前後赤壁賦冊》等。

第四幅

得書知問,吾夜來腹痛,不堪見卿,甚恨。想行復來,修齡來經日。今在上虞,月末當去,重熙旦便西,與別不可言。(不知安所在,未審時意云何,甚令人耿耿。)

落款:辛己春日王鐸。鈐“王鐸之印”和“宗伯學士”二印。

語出東晉王羲之《十七帖》中的《上虞帖》(又名《夜來腹痛帖》)。據學者考證,《上虞帖》當在永和九年(即公元353年,癸丑年)之後、十二年之前所書。為明人王鐸於1641年春書,其中後十六個字未臨寫。

王鐸(1592— 1652年),河南孟津人。明末清初書家。字覺斯,一字覺之,號嵩樵、十樵。明天啟進士,累官禮部尚書、東閣大學士。入清,官至禮部尚書。卒諡文安。工真、行、草書,得力於鍾繇、王獻之、顏真卿、米芾,筆力雄健,長於布局。當時書壇流行董其昌書風,王鐸與黃道周、倪元璐、傅山等人提倡取法高古,於時風中另樹一幟。近世對日本國書風有極大影響。存世書跡較多。

第五幅

足下所疏雲,此果佳可為致子,當種之。此種彼胡桃,皆生也。吾篤喜種果,今在田裡唯以此為事,故遠及足下。致此子者,大惠也。彼所須蘭草示當致。

落款:乙未春仲陳繼儒。鈐“陳繼儒印”和“眉公”二印。

語出王羲之《十七帖》,為書聖所書手札二件,前大部為《胡桃帖》,尾八字為《藥草帖》。兩帖為明朝陳繼儒於1595年(乙未春仲)臨書。

陳繼儒(1558--1639),字仲醇,號眉公,華亭(上海松江)人。工詩文、書法。陳繼儒工詩能文,與董其昌齊名。他焚棄儒冠,隱居崑山,後築室東畲山,杜門著述,著有《眉公十集》、《見聞錄》等,《小窗幽記》尤其聞名,是一部流傳至今、光耀古今的人生誓言小品集,自問世以來,不脛而走,同王永彬的《圍爐夜話》、洪應明的《菜根譚》並稱為“中國人修身養性”的三本必讀書。

第六幅

銅龍曉辟問安回,金輅春遊博望開。

渭水晴光浮草樹,鐘南佳氣入樓台。

招賢已禮商山老,托乘還征鄴下才。

臣在東南獨留滯,欣逢睿藻日邊來。

落款:傅山。鈐“傅山”一印。 《奉和春日出苑矚目應令》一詩的作者是唐人賈曾。為明人傅山書。

賈曾(?—727年),河南洛陽人,景雲中吏部員外郎,明皇在東宮,盛擇宮僚,以曾為太子舍人,直言啟諫,特授中書舍人。開元中官拜中書。與唐朝素稱“酒中八仙”的蘇晉並號“蘇賈”。後坐事貶洋州刺史,歷虔、鄭等州刺史。終禮部侍郎。

傅山(1606年--1684年),字青主、僑山、公它等,名號甚多,入清後又名真山,號朱衣道人、觀化翁,山西陽曲(今山西太原市郊)人。自幼穎悟,喜任俠,賦性剛直不阿。崇禎年間曾以一介布衣,發動諸生數十人上書為山西提學袁氏訟冤,勇挫閹宦權奸,後得以昭雪而名震朝野。明亡後,又與顧炎武等人秘密從事反清活動,並曾被捕。在獄中“抗詞不屈,絕食數日,幾死”。乾隆年間,朝廷開設博學鴻詞科,傅山時已七十二歲,地方官逼其進京應試,他稱病不去,官吏竟然命人抬其床而行,至都門外三十里,傅山抵死不入城,清廷免試,特封“中書舍人”放還,他既不謝恩,亦不接受,出京時,送行者途為之塞,其性情志節可見一斑。傅山通曉經史、諸子、釋老之學,著有《霜紅龕集》四十卷。長於書畫,精鑑賞,並開清代金石學之源。同時他又是一位醫術高明的醫學家,在文學藝術上他更是一位富有批判和創造精神的思想啟蒙先驅。“寧拙毋巧,寧醜毋媚,寧支離毋輕滑,寧真率毋安排。”的藝術主張,三百多年來一直備受推崇。

第七幅

綺結層城映晚霞,疏枝三五宿眠鴉。

高樓何處吹明月,散落羅浮夢裡花。

落款為:廣陵聞學之作也 尹源進。鈐“尹源進印”和“文武銓衡”二印。

此詩作者不明,書者為清尹源進。

尹源進(1628—1686) ,字振民,號瀾柱、萬家租人。生於明代崇禎元年(1628年),卒於清代康熙二十五年(1686年)。廣東東莞人。系清代在繪畫藝術上卓有成就的名家,屹然立於嶺南以至全國名家之列。清順治十二年進士,曾授兵部督捕主事,改吏部文選主事。康熙二年曾辭歸,康熙十七年後進太常寺卿。居鄉期間,常與被譽為清初“嶺南三家”的三大詩人屈大均、梁佩蘭、陳恭尹交往吟詠。尹源進的藝術風格,承傳了明代文人意筆花鳥畫雋逸的格調。他工寫蘭花,能寫出蘭花的風晴雨露四態,被時人推為寫蘭第一高手。他寫於丁未康熙六年(1667年)送鄭邑侯的《蘭石圖》頁,緩筆從容,表現了他居鄉閒逸之意興,秀石旁兩叢墨蘭,超然清幽,有真墨吐香,硯滋九畹的清逸之氣。著有《平南王元功垂範》, 廣東藝術博物院收藏其行書七言詩軸。

第八幅

鳳殿臨瑤水,龍舟鎖白雲。

樓台疑上漢,簫鼓憶橫汾。

池豈昆明鑿,波猶太液分。

昔年浮萬里,蘭桂詠繽紛。

落款:丁丑夏日京江張玉書。鈐“張玉書印”和“大司農章”二印。

《藏舟浦》一詩為明人馬汝驥所作。詩有題記曰:“瓊華島東北過堰有水殿二,一藏龍舟,一藏鳳舸。舟首尾刻龍鳳形,上結樓台,以金飾之。又一浦,藏武皇所造烏龍船。岸際有叢竹蔭屋。浦外二亭,橫出水面。”明清錢謙益編選的《列朝詩集》(12)有收錄該詩。此為清朝京江(江蘇鎮江)張玉書於1697年夏所書,詩意內容多涉雲水之事,與張從事及專長甚合。

馬汝驥 (1493~1545年),字仲房,陝西綏德人。登正德十二年(公元一五一七年)進士。因諫南巡廷杖,出為澤州知州。世宗即位,召授編修。累遷禮部右侍郎。卒,諡文簡。汝驥之詩,刻意熔煉,務求典實。有西元集八卷,《四庫總目》行於世。

張玉書(1642—1711),字素存,崇禎十五年(1642)出生於江蘇鎮江。自幼刻苦讀書,順治十八年(1661)進土。歷任翰林院編修、國子監司業、侍講學士等。康熙二十年(1681),擢內閣大學土,充經筵講官。二十九年(1690)任文華殿大學士兼戶部尚書,進為首輔。張玉書熟諳水利。張玉書因學識淵博,常被玄燁委派修纂《三朝國史》、《大清會典》、《大清統一志》、《平定三逆方略》、《政治典訓》、《平定朔漠方略》、《治河方略》、《佩文韻府》、《康熙字典》和《明史》。他的詩文從容優雅,大多有關國事民情,成為後代學者研究清史的寶貴資料。張玉書清廉儉樸。卒,溢文貞。