解釋

(1).紙和墨。書寫用具。

(2).借指文字。

出處

紙墨書香

紙墨書香晉陶潛《飲酒》詩序:“既醉之後,輒題數句自娛,紙墨遂多。”宋陳亮《上孝宗皇帝第一書》:“臣不敢盡具之紙墨。”田北湖《論文章源流》:“窮極口舌之形容,不逮紙墨之委曲。”

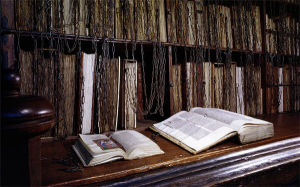

文化

紙墨

紙墨是否“戰國筆”就是最早的毛筆呢?也是個問號。有人估計在中國新石器時代的炎帝、黃帝時期就出現了毛筆。張華《博物志》也有“舜造筆”的記載。另外在出土的仰韶文化遺址中,發現許多彩繪陶器上,表面所繪的動物圖案及幾何紋飾;明顯地呈現出用毛筆畫寫出來的痕跡。商代的甲骨文上,也出現了毛筆的痕跡。據《田骨學商史編》記載,從殷墟出土的三塊牛胛骨板上,有幾個用毛筆寫成的文字,以及一些龜甲片上,還可以看到一些未刻的文字,這些文字尚留有施朱塗墨的痕跡。而且在商代的甲骨文中又具有相當多的“聿”字,由此可以這樣斷定,早在商代以前,我國就已有了用毛筆書字這個事實,現在文學界也大多持這個觀點。

毛筆經過了漫長的演變時期。毛筆的別名除了上面講到的那些以外,還有“管城子”。“毛錐子”、“中書君”、“毛穎君”、“龍鬚友”、“尖頭奴”等等。綜上所述,蒙恬雖然不能獲得毛筆的專利權,但他制的筆精於前人,對毛筆的改革是有貢獻的。

我國的毛筆發展,有兩個重要時期:第一個時期就是“宣筆”時期。據正史書籍記載,宣筆發明於漢代,魏晉時書法藝術的發展,促進了毛筆工藝的不斷提高,東晉時,宣州陳氏之筆深受王羲之等人的推崇。到了唐代,宣州成為全國制筆的中心。此時的宣筆無論在製作技巧,選用材料,或在筆桿的雕鏤藝術上,都已日臻完善,柳公權、歐陽修、梅堯臣、蘇東坡等人都對宣筆有過極高的評價。唐代大詩人白居易在詠贊宣筆的詩中寫道:“每歲宣城進筆時,紫毫之價如金貴。”宣筆在唐朝時被奉為“貢品”和“御用筆”,據《舊唐書·地理志》記載:唐天寶二年(743),唐玄宗登樓看新潭、南方數十郡特產,排列在在樓下,其中就有宣城郡的筆。范文瀾在《中國通史》中也說,唐太宗李世民在選納各地貢品時,第一個就選中了宣筆等文房四寶。

南宋遷都杭州,當時的政治、經濟、文化中心轉移到長江以南。從元代開始,我國的毛筆又進入第二個時期——“湖筆”。被稱為“毛穎之技甲天下”的湖筆,發源於浙江省湖州市善璉鎮。古時,善璉隸屬湖州府,故這裡出產的毛筆稱為湖筆,善璉也被譽為“筆都”。湖筆與徽墨、端硯、宣紙一起被稱為“文房四寶”。善璉地處杭嘉湖平原,距湖州東南七十里,這裡河湖縱橫,桑茂竹翠,是個物華天寶、人傑地靈的地方。《湖州府志》記載:“湖州出筆,工通海內,制筆者皆湖人,其地名善璉村,村有含山,山巔浮屠,其卓如筆。”

相傳蒙恬曾在善璉村取羊毫制筆,在當地被人們奉為筆祖。又據說蒙恬的夫人卜香蓮是善璉西堡人,也精通制筆技藝,被供為“筆娘娘”。蒙恬與夫人將制筆技藝傳授給村民,當地筆工為了紀念他們,在村西建有蒙公祠,繞村而過的小河易名為蒙溪,蒙溪又成了善璉的別稱。相傳農曆3月16日與9月16日是蒙恬和卜香蓮的生日,村民們就要舉行盛大敬神廟會,以紀念他們的筆祖。元代,湖筆取代了宣筆的地位,湖州成了全國的制筆中心,並出現了馮應科、張進中、吳升、姚愷、陸震、楊鼎、沈秀榮、潘又新等制筆名師。明末清初,善璉湖筆逐漸外傳,善璉人在各地開設了一批著名的筆店,如北京的古月軒、賀連清,上海的周虎臣、楊振華、李鼎和,蘇州的貝松泉、陸益堂等。

在我國歷史上除了宣筆和湖筆外,四川樂山市的“宋筆”值得一提。樂山,古稱“嘉州”,相傳北宋大文學家、書法家蘇東坡曾遊覽嘉州凌雲山。當時此處新建一亭,寺僧便拿出當地製作的一支大抓筆,請蘇東坡題亭名。蘇東坡飽蘸濃墨,欣然題了“清音亭”三字,眾人拍手叫絕。蘇東坡等道,不是我的字寫得好,而是這支筆好。不久,北宋另一位大書法家、詩人黃庭堅也來到嘉州遊覽,也用大抓筆寫下了“方響洞”三字。蘇、黃都是大名家,在此題字以後,時人競相效其書藝,皆習慣於沿用二公所選用之筆來寫字作畫。後人把嘉州的毛筆冠以“宋筆”。乾年“宋筆”傳到今,著名畫家徐悲鴻於1937年題下了“嘉州產名筆,工藝甲西南”的贊語。

中國毛筆傳統的制筆方法有“諸葛法”與“韋誕法”兩種。“諸葛法”也稱為“無心散卓筆”。宋葉夢得《避暑錄話》雲;“出於宣州,自唐惟諸葛一姓世傳其業。治平、嘉佑前得諸葛筆者,率以為珍玩。”原來“諸葛法”是宣筆時期的制筆工藝的結晶,其源於王羲之的“筆經”,也包括了宣州諸葛姓的筆工的貢獻,如諸葛高、諸葛元、諸葛新、諸葛豐等。歐陽修曾稱頌道:“宜人諸葛高,世業守不失。緊心傅長毫,三付頗精密。硬軟適人手,百管不差一。”

“韋誕法”是韋誕發明的。韋誕,三國魏人,字仲將,有文才,工書,善制筆墨,著有《筆方》一書。其法是用兩種不同的獸毫來製作,強者為柱;柔者為被,這種制筆法一直沿用至今。

毛筆是中國文化的象徵之一,但歷史上有不少皇室貴族,喜歡把毛筆作為顯示自己權貴的象徵,南北朝和隋唐時期用金、銀做筆桿,即使用竹桿,也要選上等的斑竹,並鑲嵌上象牙、玉、香水等珍貴的裝飾,以示炫耀。直至清代乾隆年間,金銀玉雕的豪華筆桿才逐漸消失。制筆用的毛也是千奇百怪的,什麼兔毛、山兔毛、獺毛、豬毛、鹿毛、馬鬃毛、羊毛、狼毛、雞毛、鼠毛等,甚至連人的鬍鬚也可制筆。據《嶺表錄異》里記述:嶺南無免,某郡守把一塊免皮給筆匠做筆。筆匠吃醉酒,將兔皮弄丟了,他怕受罰,就割下自己的鬍子來做筆。誰知做出來的筆非常好使,太守命令他再做一支。筆匠無奈,只好道出實情,太守便下令家家戶戶的老人把鬍子割下來作捐稅。另外還有用嬰兒的胎髮來制筆的:“內惟胎髮外秋毫,綠玉新栽管束牢。”這是唐朝一位待人讚美胎髮筆的詩句。