釋義

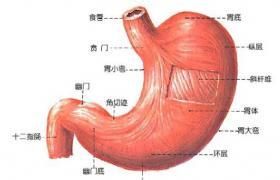

納呆,中醫症狀名,指胃的受納功能呆滯,故名,也稱“胃呆”。即消化不良、食欲不振的症狀。如果胃口不好,常有飽滯之感的,稱為“胃納呆滯”。納是容納的意思。中醫講水谷(飲食)由口經食道,進入、容納於胃,故稱胃主受納(受,接受;納,容納)。胃的受納功能降低,食慾減退,又稱納呆、納少或食少。證因分析

概要

納呆一證,臨床較為多見,但治療有效有不效。蓋因此證之原因不一,證情各異,如不仔細查詢證情、病史及用藥情況,而只是治以健脾理氣,開胃進食之品,則往往會有很大一部分患者療效不佳。總的來看,食少納呆之證,大抵不外虛、實兩類。所謂實者,是由邪氣有餘,乾犯胃府而致胃氣不降。凡證屬實者,皆有實證實脈等一派有餘之象。去其有餘之邪,則胃氣復常,而飲食自能如常。所謂虛者,由於正氣不足。其中有脾胃自身之虛者,也有由其他臟腑之虛損而累及於脾胃者。前人論述

以前的各種醫書中,對食少納呆一證,大多責之於脾胃氣虛或氣滯,食滯不化,肝鬱乘脾,痰濕困阻或下焦腎陽不足,火不生土等。對於實證,姑且不談。即使是虛證,也多從陽氣不足立論。如陳修園在《醫學實在易》中說,“不能食者,胃中元氣虛也”。在治療上,李念莪在《醫家必讀》中說,“不能食皆屬脾虛,補之不效,當補其母,挾痰宜化挾郁宜開,。仇木宜安加木香、沉香……”。看來對於食少納呆之因於脾胃者,多以陽氣虛衰論之。治之者,始則補益脾胃之氣,繼則溫煦下焦之陽,或佐陳皮、半夏以化痰濕,或佐木香、砂仁以開胃氣,或配香附、青皮以疏肝鬱。但其用藥皆為辛甘溫熱疏通之品,性偏剛燥。金元四大家之一,以善治脾胃之病見長,被稱為補士派。但其《脾胃論》中之論治,以脾氣不足,胃陽衰弱為主。無不以參術芪草等為主,重在升補脾胃陽氣,而對胃陰虛者則略而未詳。後世治食少納呆者,亦多以甘溫補益、辛香行滯、消導之品為主,這對胃陰不足之食少納呆者,不唯無益,而且有害。

至清代葉天士,精闢地論述了脾與胃在生理、病理和治療方法上的不同之處,給後世對胃陰虛證的治療開創了新的方法。其對醫學的貢獻不亞於《脾胃論》,實可補東垣之未備,《臨證指南醫案》曾對他的觀點進行了詳盡的闡發,“脾胃之論,莫詳於東垣。所著補中益氣、凋中益氣、昇陽益胃等湯,誠補前人之未備。察其立方之意,因以內傷勞倦為主;又因脾乃太陰濕土,且胃陽衰者居多,故用參、芪以補中,二術以燥濕,升柴升下陷之清陽,陳皮、木香理中宮之氣滯,脾胃合治,用之得宜,效誠桴鼓。蓋東垣之法,不過詳於治脾,略於治胃耳。後人宗其意,竟將脾胃總論,即以治脾之藥優侗治胃。今觀葉氏書,始知脾胃當分析而論。蓋胃屬戊土,脾屬己土,戊陽己陰,陰陽之性有別也。髒宜藏,腑宜通,臟腑之體用有殊也。若脾陽不足,胃有寒濕,一髒一腑,皆宜於溫燥升運者,自當恪遵東垣之法。若脾陽不虧,胃有燥火,則當遵葉氏養胃陰之法。觀其立論云:納食主胃,運化主脾,脾宜升則健,胃宜降則和。又云:太陰濕土,得陽始運;陽明燥土,得陰自安,以脾喜則燥,胃喜柔潤也。仲景急下存津,其治在胃;東垣大昇陽氣,其治在脾。……故凡遇稟質木火之體,患燥熱之證,或病後熱傷津液,以致虛痞不食,舌絳咽乾,煩渴不寐,肌燥,嫡熱,便不通爽,此九竅不和,都屬胃病,豈可以芪、術、升、柴治之乎?所謂胃宜降則和者,非辛開苦降,亦非苦寒下奪,以損胃氣,不過甘乎,或甘涼濡潤,以養胃陰,則津液來復,使之通降而已矣。此義即宗《內經》所謂六腑者,傳化物而不藏,以通為用之理也。總之,脾胃之病,虛實寒熱,宜燥宜潤,固當詳判,其於升降二字,尤為緊要。脾氣下陷固病,即不下陷,但不健運,已病矣。胃氣上逆固病,即不上逆,但不通降,亦病矣”。

納呆夾雜的症狀

納呆食少:伴腹脹便溏,精神疲乏,舌淡者,為脾胃氣虛。納呆脘悶:伴頭身重困,便溏苔膩者,屬濕邪困脾。

納呆厭食:兼見噯氣酸腐,脘痛脹痛,苔厚膩濁者,為宿食停滯。

納少厭油:兼惡寒發熱者,為感冒所致;兼疲乏身困,脅肋脹痛,或有黃疸者,屬肝膽濕熱。

飢不欲食:兼見胃中嘈雜、灼熱,舌紅少苔脈細者,為胃陰不足,虛火內擾,若兼胸脅苦滿或腹滿,心煩喜嘔,脈弦者,為少陽膽熱或肝胃不和。

辨證施治

食少納呆,無不關乎脾胃。脾胃之氣健旺,升降自如,則能納能化;脾胃之氣虛或氣滯,則出現食少納呆。食少納呆有虛實之分。其實者,或由氣滯、或因濕困、或由食傷、或因熱盛,皆可導致脾胃氣機不暢而致食少納呆。其虛者,不外脾胃陽氣虛弱與陰血虧少。大抵實證多見於暫病,虛證多見於久病。亦有虛實挾雜者。實證之治以祛邪為主。邪氣去則脾胃之氣復而自能飲食。因於氣滯者,多由情態不遂、喜怒不解而肝鬱不疏,肝氣鬱結不能疏泄則脾胃之氣也因而呆滯。此證之治當分久暫而辨虛實。大抵初病可見胸脅脹滿或疼痛者,為肝鬱不疏,當以疏肝解郁為主。若久病肝鬱已解而唯脾胃受損者,宜補益脾胃。若肝鬱脾虛者。

濕困脾胃,也較多見,或由外濕、或因內濕,皆可困阻脾胃氣機而致食少納呆,其症多見脘腹痞悶,身肢困重,舌苔白膩,治宜芳香辛散之劑等,宣氣化濕以甦醒脾胃。

食傷脾胃者,在上者以消食和胃為主;在下者以導滯通腑為主。若食傷脾胃,吐瀉太甚,或攻伐太過,或遷延日久,脾胃受傷而難存虛證者,按虛證治。

因於熱盛而食少納呆者,多見門苦苔黃等一派熱象,但清其熱,熱去則胃氣復,自能飲食。

虛證之治以補益為主,當分陰陽氣血。再辨是因於脾胃自身之虛,還是由他髒之病而累及者。

對脾胃陽氣虛者,可用甘溫補益法。若由下焦陽虛,火不生土而致者,可用(補骨脂、肉豆蔻)補命火以生脾上。若脾胃氣虛而兼食滯者,可用消補兼施。

至於胃陰虛者,前面已經談過。若由腎陰不足或血虛而致者,可用滋陰補血之品。

醫案舉例

病例

患者李X X,女,52歲,家住長春市朝陽區清和街。1978年3月初診。患者食慾不佳、飲食少思已半年余。曾用多種中西藥物治療不效,遂來求治。患者形體消瘦。食慾明顯減退,少食不飢,疲乏無力。常口舌乾燥而喜涼,但口乾而不能多飲,喜涼而少進即止。自覺食道至胃脘部常有灼熱感。近半年來,大便經常乾燥而澀滯難解。舌質光紅無苔,舌面少津有小裂紋。曾屢用酵母片、胃蛋白酶等。還曾用過幾劑湯藥,其藥大致為砂仁、木香、陳皮、白朮、香櫞、佛手、黨參、內金、三仙、半夏、竹茹、萊菔子、谷芽等。辨證論治

根據患者之證情及所用之藥,尤其是其舌象之特點,綜合分析,其證為胃陰不足,胃降不暢所致之食少、納呆及便秘。以濡胃陽而復胃用。沙參20g,麥冬15g,石斛15g,玉竹15g,生地15g,扁豆10g,甘草10g,桑葉10g。水煎多取汁,每日1劑。

療效

3劑後,自覺食道及胃部之灼熱感大減。口唇乾燥減輕,食慾有增,大便通潤。又服2劑,食慾增加,已知飢餓,每餐可進食100—150g,口乾舌燥,胃中灼熱感消除。大便每日1行,已不乾燥。視其舌上已有津液,舌色已轉為淡紅,並有一層薄苔。據其證情,病已基本痊癒,囑其再取3劑,多煎汁,不拘次數,當茶飲(因此藥味甘易飲),以滋補胃腸之津液。納呆各型中藥治療方

①外邪犯胃,胃失降納,脾不運化,可見突然納呆,惡寒頭痛,治擬疏解外邪,醒胃運脾。方用藿香正氣散加減(藿香12克,紫蘇克,陳皮12克,半夏12克,茯苓15克,白朮12克,厚朴12克,防風12克,白芷9克,大棗12克,每日1劑,水煎服)。成藥可用藿香正氣膠囊。②飲食不節,食滯中焦,脾運失職,可見納呆腹脹,噯腐吞酸。

治擬消食導滯,調和脾胃。方用枳實導滯丸加減(枳實12克,大黃克,黃連3克,黃芩12克,白朮12克,神曲20克,茯苓15克,木香12克,山楂20克,雞內金12克,每日1劑,水煎服)。成藥可用保和丸、雞內金片。

③肝氣犯胃,胃失和降,脾失健運,可見納呆腹脹,暖氣則舒。

治擬疏肝理氣,和胃健脾。方用柴胡疏肝散加減(柴胡12克,枳殼克,白朮12克,白芍12克,半夏12克,茯苓15克,紫蘇葉克.,山楂20克,砂仁3克,甘草9克,每日1劑,水煎服)。成藥可用逍遙丸、小柴胡沖劑。

④濕困脾胃,脾不運化,胃失和降,可見納呆口黏,身重倦怠。

治擬祛濕運脾,順氣寬中。方用蒼白二陳湯加減(蒼朮12克,白朮克,陳皮12克,半夏12克,茯苓15克,佩蘭12克,枳殼12克,砂仁3克,黨參20克,甘草9克,每日1劑,水煎服)。成藥可用二陳丸。

⑤脾胃氣虛,運化乏力,納谷呆滯,可見納呆便溏,氣短乏力。

治擬益氣健脾,升清降濁。方用六君子湯加減(黨參20克,白朮克,茯苓15克,陳皮12克,半夏12克,砂仁3克,神曲20克,炒麥芽20克,黃芪12克,甘草9克,每日1劑,水煎服)。成藥可用香砂養胃丸、人參健脾丸。

⑥脾腎陽虛,谷難腐熟,升降失調,可見納呆便溏,肢冷腰酸。

治擬溫補腎陽,益氣健脾。方用金匱腎氣丸合四君子湯加減(附片克,肉桂9克,山藥12克,茯苓15克,補骨脂12克,黨參20克,白朮12克,五味子6克,陳皮12克,神曲20克,每日l劑,水煎服)。成藥可用金匱腎氣丸、右歸丸。

⑦脾胃陰虛,失於濡潤,納化失常,可見納呆嘈雜,口乾便秘。

治擬養陰益胃,健脾助運。方用益胃湯加減(北沙參20克,麥冬克,玉竹12克,生地黃12克,太子參20克,竹葉12克,甘草克,山楂20克,麥芽15克,陳皮12克,每日1劑,水煎服)。成藥可用生脈飲、清胃沖劑。