基本信息

米歇爾·圖尼埃

米歇爾·圖尼埃人物簡介

米歇爾·圖尼埃(Michel Tournier)1924年12月19日出生於巴黎,父母都是通曉德語的知識份子,因此他從小身受德語教育及德國文學藝術的薰陶。他在法國取得文學及法學學位後,留學德國攻讀哲學。回國後在哲學教師資格會考失利,無法達成擔任大學哲學教授的志願,圖尼埃於是轉而進入電台、電視台及出版社,擔任編輯及製作人的工作。生平

1967年發表《星期五,又名太平洋上的虛無飄渺境》,獲法蘭西學院小說大獎,借英國作家笛福《魯濱孫漂流記》的題材,揭示人與他人以及與世界的關係的主題。1970年,他發表《榿木王》,獲得龔古爾文學獎。

1972年,他被選為龔古爾學院院士。

1996年,他又推出《埃雷阿扎爾或泉水與荊棘》。

創作經歷

作品《禮拜五》

作品《禮拜五》作品簡介

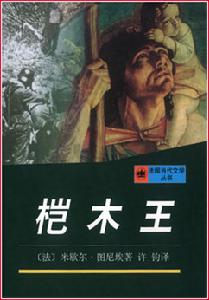

作品《榿木王》

作品《榿木王》米歇爾·圖爾尼埃的力作,榮獲法國1970年龔古爾文學獎,列入譯文出版社《法國當代文學叢書》。小說以二戰為背景,講述了汽車修理庫老闆迪弗熱一段富於寓意的經歷:他在二戰中應徵入伍,在戰爭中,他自身嗜血的魔鬼般的本能得到了發揮,這種魔力使他變得像瘟疫一樣,把痛苦和死亡帶給所有健康的、美麗的生靈,最後成為納粹政訓學校里一個“吃人的魔王”。小說融入了作者對人生、人性、歷史、戰爭等的思考,具有較高的思想藝術價值。

《禮拜五――太平洋上的靈薄獄》

這本書是“現當代世界文學叢書”的一種,是米歇爾.圖尼埃的代表作,1967年發表後即獲當年法蘭西學院小說大獎。小說通過對魯賓孫和禮拜五兩人在荒島上的不同表現的描寫,揭示了兩種文明的對抗和融合,引人入勝,長人見識。

《左手的記憶》

書中故事以時間為主軸,講述主角阿貝爾在整個二戰期間的經歷。阿貝爾在英法對德宣戰以後,被徵召進法國軍隊當了信鴿通訊兵,他的興奮點卻只在養鴿子本身;當了德軍俘虜被百般虐待時也毫無怨言,甚至將挖溝、開汽車、趕馬車、陪同打獵等等事情當成一種甜美的脫離。即使到了集中營,阿貝爾仍然沉浸在自己的左手記憶中,一切戰爭的荒謬變成了他的避難所和天堂……

寫作風格

圖尼埃的作品充滿哲思和寓言,充分運用抒情語言和意象對比,以幽默、詼諧乃至精神分析和象徵手法來表達深刻的哲理,表現對現代人精神處境的反思與憂慮,以及對人性本真和人文價值的堅持與追求。

處於倫理解體和媚俗惑世的現代世界中,圖尼埃的作品呼籲回歸人類本性的反思,以一種嬰兒般的樸素來重新釐定文明的軌跡和方向。