基本情況

米格-19戰鬥機

米格-19戰鬥機 誕生

1950年,蘇聯政府命令米格設計局研製一種飛行速度能夠超越音速並且航程要大於該設計局以前研製的所有戰鬥機的飛機。在此之前,雖然單發的米格-15LL和一些米格-17的試驗型號可在短時間內作超音速飛行,但是它們都無法持續保持這個速度。於是米格局提出了SM-1雙發超音速戰鬥機的驗證機計畫,該計畫的主要目標是解決如何持續進行超音速平飛和超音速飛行所帶來的操縱問題,正是這項計畫最終導致了著名的米格-19戰鬥機的誕生。特點

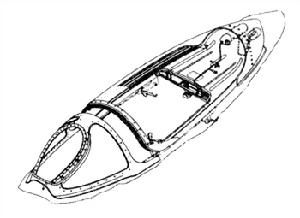

座艙蓋

座艙蓋米格-19 翼展9.19 米,其翼梁採用了D-16-T 鋁合金,機翼前緣後掠角 58o 在 1/4 處變為 55o,每邊機翼上有一個高32 厘米的翼刀。飛機的副翼和襟翼由液壓驅動,襟翼在起飛時展開角為 15o,在降落時為 25o。 米格-19 的起落架採用了常規的前輪帶轉向的三點式布局。主起落架向內收起,回收到主翼梁後面的起落架艙中,前起落架則向前回收到位於兩個進氣道之間的起落架艙中。 起落架的收放由液壓驅動,同時有一套後備的氣壓釋放起落架系統。飛機由右發動機為液壓系統提供動力,雙重冗餘的液壓裝置可提供 20.67 兆帕的壓力。這套液壓裝置可為起落架、襟翼、減速板收放提供動力並可作為飛行控制系統的後備動力。如果兩台發動機中的一台出現故障,另一台發動機將自動接替它的工作。

武器系統

米格-19戰鬥機

米格-19戰鬥機其他機型

Mig-19先後有16種改型,大部分未量產,只是用來測試不同的電子火控和武備系統,真正大量生產和比較有趣的改型有如下幾種:Mig-19S型,北約稱為其“農夫”C。改進了電子設備,換裝了發動機,速度和航程都有所提高。

Mig-19P型,北約稱為其“農夫”B,是安裝有雷達的截擊機。

Mig-19PM型,北約稱為其“農夫”E,所有機炮均被取消,裝RP-2U火控雷達於進氣道上端及隔板中央,掛4枚K-5空空飛彈。57年10月開始大量生產。

Mig-19SV型,為了打美國U-2等高空偵察機而發展的改型,機翼面積增大兩平方米,拆除兩門翼根機炮及飛行員座椅後的裝甲,專為飛行員研製了新的抗荷服和頭盔。實用升限19000米。

Mig-19R是Mig-19S的偵察型,只生產了很少的數量。這種晝間偵察機安裝了AFA-39偵察相機。

技術參數

外形尺寸:14.64(機長)×9.0(翼展)×3.89(機高)米。機翼面積:25㎡。

空重:5447千克。

正常起飛重量:7560公斤。

最大起飛重量:8832公斤。

最大平飛速度:1.36馬赫。

實用升限:17500~17900米。

爬升率:185米/秒。

航程:1390公里(不帶副油箱)。

續航時間:1小時43分。

載彈量:500千克。

發展歷程

米格-19戰鬥機

米格-19戰鬥機 從SM-1設計伊始,米格設計局就與前蘇聯中央流體動力研究院和中央發動機研究院建立了良好的合作關係。在米格局進行機體設計的同時,亞歷山大.米庫林設計局開始同步進行AM-5渦噴發動機的研製,這種發動機可以使戰鬥機進行持續的超音速飛行,並且由於耗油率低,裝備該發動機的SM-1航程將超過任何一種當時在役的蘇聯戰鬥機。由於這是米格設計局首次在截擊機設計中引入雙發概念,為了驗證新飛機上的並列雙發設計,一架標準型米格-17“壁畫”A被改裝成了一架雙發推進飛機,這就是SM-1原型機。該機最初安裝了兩台AM-5發動機,後來換成了兩台AM-5A發動機,儘管沒有加力燃燒室,但兩台AM-5A發動機的推力要比米格-17F使用的帶加力的單台VK-1F的推力要大很多,而兩台AM-5A發動機的總重卻僅比一台VK-1F的重量重了88公斤。1959年底蘇聯試飛員格利高里·瑟德夫駕駛SM-1在距莫斯科東南56公里的茹科夫斯基飛行試驗中心開始了試驗飛行,試驗結果表明SM-1發動機推力不足,因此米格設計局決定為飛機更換兩台新型的帶加力的AM-5F發動機,這種發動機單台推力2,150Kg,加力推力2,700Kg。除了更換新的發動機,米格設計局還對這加技術驗證機作了其他一些更改,在機身上加裝了2個220升和一個330升的油箱並在後機身增加了一個減速傘艙。隨後進行的飛行試驗數據證明米格局的並列雙發設計方案是可行的,但同時也發現了兩台AM-5F發動機的推力對於一架真正的超音速戰鬥機來說仍然是不夠的。在試驗飛行中,SM-1曾在5,000米高空達到了每小時1,193公里的速度,其爬升率達到了2,438米/分鐘。SM-1共建造了2架,前蘇聯軍方給它的軍隊編號是I-340。

SM-2(I-360)計畫

1950年7月30日,史達林在克林姆林宮召開會議討論蘇聯空軍未來戰鬥機的發展。會議強調了新一代戰鬥機必須比現有的戰鬥機航程更遠。於是米格設計局被要求在米格-17的基礎上發展一種加大航程的型號(後來發展成了米格-19),雅科夫列夫設計局也參加了這次會議並接到了研製裝備雷達的雅克-25“閃光”全天候遠程戰鬥機的任務。

米格局的新機計畫被賦予了SM-2的設計代號和I-360的軍隊編號。該機的總設計師是阿納托利·布魯諾夫,他的助手洛斯提斯拉夫·貝利雅科夫負責米格設計局內參與新機子系統設計的各部門的協調工作。

SM-2採用了後掠55o的後掠翼型,兩側翼根處各裝有一門N-37D37毫米機炮。沃爾可夫領導的武器設計小組負責新機的武器選擇和布局。翼根布局方案的最大好處在於它空出了機鼻處的空間來安裝其它設備。

米格-19戰鬥機

米格-19戰鬥機在解決了SM-2的大部分缺陷後,蘇聯航空工業部在1954年2月17日下令批量生產該機,這就是著名的米格-19“農夫”戰鬥機。蘇聯航空工業部給該機的代號是“型號25”,而米格-19僅是其的公眾代號,在官方的生產序列和其他檔案上,該機都被稱作“型號25”。