節日序曲(施萬春)

節日序曲

節日序曲施萬春的《節日序曲》創作於1960年,完稿於1976年。

這首作品以民間嗩吶曲牌《淘急令》為素材,用奏鳴曲式所寫成,樂曲表現了普天同慶萬民歡騰的節日氣氛,採用嗩吶與樂隊變奏的寫法。之後經過簡短的連線,由弦樂奏出抒情而寬廣的副題,表現了人們在節日中的抒情感受。音樂隨之逐漸展開、逐漸激動,忒向全曲的第二次高潮。此後,進入展開部,由大提琴和低音提琴開始,這部分鏇律表現了作者童年的回憶和幽默詼諧的情趣。第三部分則是副部和主體的交織發展,表現了載歌載舞的激動場面,並轉而形成了樂曲的第三次高潮,並進入再現部。樂曲最後將熱烈氣氛推向全曲最高潮,展現出無比歡騰的節日景象!

需要說明的是:這首管弦樂序曲的初稿並不是今天我們聽到的這樣,原稿中展開部是用插部代替的寫法,引用了3個少數民族歌舞的主題,表現了新中國成立10周年時舉國上下各民族同慶的場面。但是因為這三個插部主題和主、副部並無太大關聯,因此導致整首序曲的奏鳴性不強;配器上,原版採用西洋管弦樂隊與民族樂隊的混合配器的手段,使該曲的民族性更強,但是由於中、西樂器採用的律制不同(五度相生律或純律為民族樂器;十二平均律為西洋樂器)因此導致整體效果欠佳。所以施萬春老師才對此曲進行修訂。我們今天聽到的都是修訂版,網上的音頻、視頻也都是修訂版的。但我覺得,技術是要為藝術服務的。修訂版的技術確實比原版縝密,但是毫無原版那“各民族歡聚一堂”的藝術效果。所以究竟是原版的好還是修訂版的好,仁者見仁智者見智。

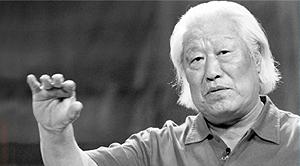

作者簡介

施萬春,中國作曲家;1936年6月生,河北青縣人。1961年畢業於中央音樂學院作曲系,即留校任教。1974年在中央樂團創作組任作曲。1984年至中國音樂學院作曲系任教,後為系主任、教授。

主要作品有管弦樂曲《節日序曲》、《瀑布》,弦樂曲《第一弦樂四重奏》,芭蕾舞《紅色娘子軍》第三場音樂,歌曲《梅嶺三章》、《送上我心頭的思念》,二胡與樂隊《敘事曲》,揚琴與樂隊《隨想曲》;又曾為《青松嶺》、《良家婦女》、《孫中山》、《大決戰》、《開國大典》、《黃河之濱》等40多部影視片的配樂;其中《孫中山》獲第七屆金雞獎最佳作曲,《良家婦女》獲第六屆金雞獎最佳音樂提名。

中國作曲家朱踐耳作品

作品簡介

1957-1962年間,交響音樂創作呈現出更為活躍的局面。據不完全統計,這一時期得到公開演奏並見載於報刊文字的即達80餘部之多,朱踐耳的《節日序曲》(1958年)就是在這個時期的交響樂創作的優秀作品,這是他創作的第一部管弦樂作品,在莫斯科首演,並被前蘇聯國家廣播電台作為永久性曲目錄音收藏,以後又以德國科隆、日本名古屋、挪威等地交響樂團陸續演出。

這個時期,現實題材、革命歷史題材都有,也出現了運用交響音樂形式表現蓬勃發展的社會主義新生活及一些重大歷史事件的嘗試;標題性音樂思維仍然占據主導地位,技法上以歐洲古典派、浪漫派和民族樂派的傳統規範為基礎,並在音樂語言、和聲語言和配器手法的民族化探索方面有了明顯進展;抒情性、色彩性、歌唱性依然占有優勢,同時樂思展開中的戲劇性因素也有所增強,立體性、交響性和戲劇性的樂隊思維已然初露端倪。

在朱踐耳的作品中,民族性始終占有很大的比重。在這個基礎上,他不斷嘗試著改變自己的創作道路,他這樣描述:“序曲式的作品比較講究場面性,而交響曲更注重表現深厚的內涵。”從創作《節日序曲》時注重傳統通俗性到後期採用一些實驗性手法,不斷革新的創作意識使他近年創作的新作品在歐洲受到廣泛認可。有趣的是,這也從一個側面折射出中國原創音樂走向國際的脈絡。

作者簡介

節日序曲

節日序曲朱踐耳,中國作曲家,安徽涇縣人,1922年生於天津,在上海長大,中學時代曾自學鋼琴、作曲。1945年赴蘇北解放區,先後在新四軍前線劇團、華東軍區文工團工作。1949年起擔任過上影、北影、新影、上海歌劇院、上海交響樂團等處專職作曲。1960年畢業於莫斯科音樂學院作曲系,1975年起為上海交響樂團駐團作曲家;這位從60歲開始創作交響曲的作曲家,在短短22年間雕琢出了10部屬於中國人自己的交響樂作品,這些數字,可稱得上是一個奇蹟;朱踐耳的交響樂創作立足於傳統,並借鑑西方技法,在現代的藝術語境中創造性地運用新的音樂語言,賦予傳統民族文化新的思想內涵,他曾說過:“音樂創作從古典時期的共性寫作到近現代的個性寫作的演變是一種進步的趨勢、必然的趨勢。幾乎每一個作曲家都在藝術探索和藝術追求中,力求別出心裁,另闢蹊徑,為自己尋找一個與眾不同的定位。”他自己的定位是“兼容並蓄,立足超越”,具體的表現為“合一”,其中包括音樂思維上的虛實合一、情理合一、神形合一;寫作技法上的傳統與現代合一、有調性與無調性合一、民族性與國際性合一;美學觀念上的自律論與他律論合一、主體與客體合一、超前性與可接受性合一。

作為一名異常勤奮的作曲家,朱踐耳在許多重要的音樂創作領域都留下了成功的記錄。主要的作品有交響曲十部及其它體裁的交響樂作品十餘部,他的音樂作品具有深刻的思想內涵和很強的藝術感染力。

朱踐耳的《交響幻想曲》和《第二交響曲》先後在1951年和1994年兩次全國交響樂作品評獎中獲一等獎;《第四交響曲》獲1990年瑞士“瑪麗·何賽皇后”國際作曲比賽大獎;《第一交響曲》獲1992年中國唱片公司“特別創作獎”;《第六交響曲》獲1997年寶鋼高雅藝術獎;交響詩《百年滄桑》獲1997年香港回歸音樂作品徵集唯一金獎和第四屆上海市文學藝術個人“優秀成果獎”。2002年5月,他出版了我國首部個人交響作品集《朱踐耳交響曲集》。他於1991年獲得上海市文學藝術個人“傑出貢獻獎”,1990年起被列入英國劍橋傳記中心的《世界音樂名人錄》1994年在美國完成第六、七、八交響曲和《小交響曲》;1996年出席巴黎“96法國電台國際音樂節”,演奏了五重奏《和》;2000年赴日本橫濱出席“亞洲現代音樂周”,演出《第八交響曲》;2002年出席香港“國際現代音樂節”,演出了琵琶與弦樂四重奏《玉》;2003年率上海交響樂團在美國11個城市巡迴演出《第十交響曲(江雪)》;同年獲得“中國音樂金鐘獎”終生榮譽勳章。

節日序曲(蕭士塔高維奇)

節日序曲

節日序曲節日序曲(作品96號)是原蘇聯著名作曲家蕭士塔高維奇於1954年為慶祝蘇聯十月革命三十七周年而創作的一首管弦樂曲;它以熱情、生動的音樂語言,莊嚴、輝煌的藝術形象,描繪了蘇聯人民歡度節日的景象。歌頌了人民建設社會主義所取得的偉大成就,是一首歌唱祖國的莊嚴頌歌。

樂曲用奏鳴曲式寫成。A大調;前面有一段光輝的、3/4拍、小快板引子。它是從小號和圓號吹奏凱鏇式的號角聲開始的,定音鼓一聲巨響,好似節日禮炮轟鳴。在低音弦樂器演奏短波折過渡之後,凱鏇式的號角聲又奏響了一次。這時,其它管樂器都加入進來,採用和聲轉換以及離調的手法進行發展,就好似節日裡遊行的人流,彩色繽紛的旗幟,令人眼花繚亂。

進入呈示部後,節拍從3/4拍轉成了2/2拍,速度加快了。樂曲從小快板變成了急板。單簧管吹奏出活潑的主題,帶有舞曲特性,表達了人們的歡樂心情,小提琴複述這一主題。進行之中,加進了三角鐵清脆的敲擊聲。使舞曲性質更濃。隨後,小提琴快速演奏上下翻滾的樂句,小號用“雙吐”音在其中穿插,主題再轉給長號和大提琴來演奏,氣氛十分熱烈。

副部主題是E大調,2/2拍,寬廣如歌。開始,它是由圓號和大提琴呈現的,就好似一句俄羅斯中音歌手在詠唱。它與主部主題形成了鮮明的對比,這個優美的主題繼而轉給小提琴和中提琴來演奏,更顯得舒展動人,充滿著自豪和幸福感。這時,木管樂器用短促的上行音與弦樂作對答式演奏,接弦樂的輕聲撥奏,把樂曲引到展開部,描繪華燈初放、節日之夜的絢麗景象。單簧管演奏活潑的曲調,就象是召喚人們參加晚會的狂歡。接著,木管樂器逐漸加入,描繪人們越聚越多。樂曲情緒越來越激動,音響也越來越強烈,最後匯成歡樂海洋的壯麗場面。

再現部的主部主題開始是由弦樂演的。但這裡並不是主題完整的再現。它僅僅是動機。後半部分有一些變化。呈示部里的主題和副題重複時也有這種情況。這正是蕭士塔高維奇創作中的一種特色。蕭士塔高維奇的創作,不喜歡一個音符不改地重複前面的樂句,甚至連模進的手法很少運用。有人把蕭士塔高維奇的音樂比作是奔騰的河水越流越遠,從不回到老地方來,這裡也是如此。

副部主題也不是原封不動地搬用呈示部里的鏇律,它是由管樂器演奏的。雖然如此,蕭士塔高維奇在寫作手法上還是嚴格地遵守奏鳴曲式原則。這裡,他把副部主題的調性,統一到主調上來。先給管樂演奏,再由小提琴加以複述和發展。後半部在調性上輾轉,造成熱烈的氣氛接尾聲。

尾聲不長,但主題和副題又再次得到發展,最後推出一段頌歌,引子裡的號角聲,這裡又出現了,它們混在一起,形成全曲的高潮。然後速度加快,在極其熱烈歡騰的氣氛中結束全曲。

蕭士塔高維奇創作這首《節日序曲》時,正是他創作的高峰時期,這時,他已創作了十部交響曲和許多優秀作品;由於他創作上的巨大成就,蘇聯政府在這一年授予他人民藝術家稱號;他還獲得了兩枚列寧勳章和一枚勞動紅旗勳章。

作者簡介

德米特里·蕭士塔高維奇,1906年9月25日出生於聖彼得堡,1975年8月9日逝於莫斯科,原蘇聯著名音樂家,二十世紀世界重要的音樂大師之一。

他的父親是化學工程師,也是一位音樂愛好者;母親是位才華橫溢的鋼琴家,也是蕭士塔高維奇的鋼琴啟蒙老師。1919年蕭士塔高維奇從私立音樂國小畢業後被彼得格勒音樂學院錄取,後來開始學習作曲。從學生時代起,蕭士塔高維奇就開始工作,為無聲電影做過鋼琴伴奏。

1923年和1925年,蕭士塔高維奇分別從音樂學院鋼琴系和作曲系畢業。他的畢業作品《第一交響曲》成為了他的音樂生涯的里程碑,並引起了國際樂壇的注意;在《第一交響曲》中可以看出,作曲家繼承了柴科夫斯基,里姆斯基-科薩科夫,穆索爾斯基等的音樂風格。儘管如此,但是其中又體現著自己的風格和前所未有的特點。他的作品積極向上、情緒強烈;那些年,蕭士塔高維奇經常作為鋼琴演奏家參加演出。他還獲得了在波蘭華沙舉行的首屆蕭邦國際鋼琴比賽的榮譽證書。當時也是他面臨職業抉擇的重要時刻:必須從作曲家或者鋼琴師中選擇其一。

在創作了《第一交響曲》後的一段時間裡,肖氏曾經嘗試各種全新的音樂手法。在此期間他相繼創作了《第一鋼琴奏鳴曲》(1926年)、《十月獻禮》(1927年)、第三交響曲《五一勞動節》(1929年)。

隨著新的藝術形式,尤其是社會諷刺劇的出現,蕭士塔高維奇還創作了不少電影及戲劇音樂。如1929年的《新巴比倫》,1931年的《金山》,1927年的戲劇《臭蟲》等。而1928年根據果戈里原作改編的歌劇《鼻子》和1932年根據列斯科夫原作改編的歌劇《姆欽斯克縣的麥克白夫人》則是兩首代表之作;與烈斯科夫原作不同的是,蕭士塔高維奇在戲劇中突出了在不公平的社會條件下女人的天性。作曲家因此稱自己的歌劇是“悲劇諷刺”。在歌劇《鼻子》中,他在俄羅斯的怪誕劇中加入了俄羅斯浪漫曲和曼聲唱的歌曲的元素。1934年,該劇以《卡捷琳娜·伊茲邁羅娃》為名在列寧格勒和莫斯科首演。此後又相繼在北美和歐洲的劇院裡上演。其中列寧格勒上演36場,莫斯科上演94場,此外在斯德哥爾摩,布拉格,倫敦,蘇黎世和哥本哈根都曾經上演。這部作品成為肖氏的重要成就之一,也讓各國人民領略了他的音樂天才。

1936年1月,史達林觀看了歌劇《卡捷琳娜·伊茲邁羅娃》後感到十分不快。《真理報》隨即發表了題為《混亂代替音樂》的社論文章,該文章很長時間內限制了蘇聯音樂的發展道路;幾天后,《真理報》又發表了另一片題為《芭蕾的虛偽》的音樂評論文章,對蕭士塔高維奇的芭蕾《清澈的小溪》予以無情的抨擊。

繼《真理報》的文章之後,蕭士塔高維奇1936年前創作的大多數作品幾乎都已從蘇聯的文化演出名單中消失。原定於1936年秋進行的第四交響曲首演也被迫取消(直到1961年該曲才進行首演)。直到1962年《卡捷琳娜·伊茲邁羅娃》才恢復上演。除了第一交響曲和幾個小曲子以外,十九世紀20年代創作的作品都是到了60年代中期才恢復上演,而歌劇《鼻子》“重見天日”已經是1974年的事情。

分別於1934、1937、1939年創作的第四、第五和第六交響曲標誌著蕭士塔高維奇創作生涯的一個全新階段。

隨著交響樂的發展,蕭士塔高維奇賦予了室內樂越來越重要的意義。

1934年,他創作了節奏歡快、氣勢恢弘的大提琴和鋼琴奏鳴曲。1938年和1940年,他又相繼創作了《第一弦樂四重奏》和《弦樂與鋼琴五重奏曲》,這成為他的音樂生涯中的重要作品。

1941年創作的《第七交響曲》是為衛國戰爭而作,樂譜被送到美國,由指揮大師托斯卡尼尼首演,轟動整個世界;《第八交響曲》亦是如此。

1948年2月,蘇共(布)中央委員會公布《關於穆拉傑里的歌劇〈偉大的友誼〉》的決議。蕭士塔高維奇與普羅科菲耶夫 、哈恰圖良等作曲家受到了嚴厲的指責,認為這些“形式主義”的作曲家與蘇聯人民的藝術趣味背道而馳。媒體也掀起了新的一股針對蕭士塔高維奇的批判浪潮,並且比1936年來勢更加兇猛。被強權征服的蕭士塔高維奇“承認了錯誤”,相繼創作了清唱劇《森林之歌》(1949年)等,並為一系列的歷史和戰爭題材影片配樂,使他的處境有所好轉。同時他還創作了具有更高藝術水準的作品:《小提琴第一協奏曲》(1948年)、第四和第五四重奏(1949年、1952年)、《鋼琴前奏曲與賦格24首》(1951年),除最後一個作品外,其它的都是在史達林去世後才得以公演。

蕭士塔高維奇為如何運用古典音樂遺產而創作出富有大眾歌唱性的作品做出了很有趣的示範。如第十一、十二交響曲《1905年》和《1917年》,這些作品的音樂語言充滿著民間音樂的因素,富有歌唱性。根據詩人葉夫圖申科的詩歌而創作的《第十三交響曲》是對貝多芬的延承和發展。蕭士塔高維奇自己說過,《第十四交響曲》(1969年)借用了穆索爾斯基“死亡歌舞”之思想。

交響詩《斯捷潘·拉辛的死刑》(1964年)是蕭士塔高維奇又一重要的里程碑,是肖氏創作的巔峰之作。

《第十四交響曲》將室內聲樂、室內器樂和交響樂有機融合,歌詞取自不同國家不同詩人的詩,從而創作出了具有深厚的哲學思想和抒情色彩的作品。

《第十五交響曲》(1971年)是蕭士塔高維奇創作生涯的結束,其中融合了肖氏各個創作時期的精華。

美國管樂作曲家阿弗萊德瑞德作品

作品賞析

節日序曲(A fesitve overture)是美國著名管樂作曲家阿弗萊德瑞德(Alfred Reed)於1963年創作的一首管樂作品。

作品從頭至尾都被熱情的氣氛所充溢著,音樂語言非常簡單直接,反映出了在節日裡人們從狂歡夜晚到安眠入睡再到新的一天歡慶的景象。

開頭即是小號和長號和定音鼓一起奏出樂曲最核心的主題,定音鼓如同綻放的禮花一般,之後木管樂器和圓號在切分強調了這一主題,此主題貫穿全曲,非常振奮人心。在開頭兩下合鑔之後,樂曲便開始向前發展,在小號衝鋒型的上行音和低音的下行形成一派節日的歡騰。

隨後在長號、小號、打擊樂的輪奏下,主調從大調轉為小調,大幕揭開,圓號和薩克斯吹出高大的正氣凜然的形象,隨後形象轉入小號聲部,變得更加清晰明亮起來,而木管的吐音就像是歡騰的舞步,輕巧有力。隨後黑管獨奏,小號和長號分別為第一主題做了發展,黑管的solo輕鬆又不乏意猶未盡,隨後這個鏇律便在木管大部重新呈現,變得更加完整,隨後的過渡段便是木管部分的大重奏,頗有民間風味。

之後的便是短號和長笛的solo,是樂曲的第二大主題,後來這個主題在低音號和薩克斯又得到重現,在小號變奏主音型之後,第二大主題又被長號、短號重新呈現,而木管聲部對於主音型的移調演奏更是將兩個主題結合在一起,將樂曲帶向第一個高潮。

高潮過後,小號三個聲部一起重現第一大主題的變奏,隨後第一音型被木管再次變奏,短號就又一次奏出第二主題,樂曲同時變輕,似乎進入進入安靜的城市郊外,寧靜美好,長笛、鐘琴、黑管、大管、薩克斯不斷變奏第一主題,樂曲吹遍田園風,隨後似乎又回開頭,短號、長笛將第一主題重現,節日快樂重回,隨後木管和短號不斷強調第一主題,低音尤其猛烈像是節日的煙花一樣,而打擊樂的三角鐵、合鑔使節日歡慶進入最高潮,木管以十六分音符的鏇律快速穿梭期間,最後樂曲回到第一主題,夜晚歡慶結束,人們入眠。

慢板樂章多以solo為主,從圓號、黑管、長笛、低音號、薩克斯、長笛、短號、圓號,樂曲非常平靜,第一主題和第二主題反覆迴旋,似乎節日的歡慶還沒有完全結束一般,繚繞著、訴說著,慢板最後結束於雙簧管和薩克斯的小獨奏,樂曲重回原速,新的一天,首先聽到的就是第一主題,這是開頭的變奏,長號、小號、木管分別一層層承接,樂曲再一次重現了木管的大重奏和低音號、黑管、短號的第二主題,在不停重複著舊鏇律慢慢地樂曲進入尾聲,木管的連續吐音,銅管的號角,樂曲再次呈現第一主題,又似昨天晚間,木管的快速演奏,低音力量逼人,最後樂曲的結束還是在第一主題,如同開頭一樣,歡騰最終在最後達到極致,爆發出來。

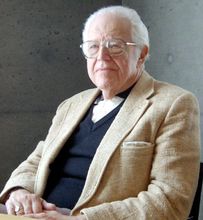

作者簡介

節日序曲

節日序曲阿弗萊德瑞德(Alfred Reed,1921年1月25日至2005年9月17日)是北美最多產的管樂作曲家之一,一生創作了兩百多部作品。他也作為客席指揮,在北美,拉丁美洲,歐洲和亞洲演出。

他出生在紐約,並在10歲開始了他的正式的音樂訓練。二戰期間,他曾參加第529軍空軍樂隊。在他兵役之後,他進入了茱莉亞音樂學院,師承維托里奧·賈尼尼。之後,他作為首席作曲家和編配家為NBC,然後為ABC編寫音樂。 1953年,他成為在貝勒大學貝勒交響樂團的指揮家,在那裡他接受了他的BM在1955年和他的M.M.於1956年。他的碩士論文,中提琴和樂隊狂想曲,被授予盧里亞獎於1959年。

從1955年到1966年,他是漢森音樂出版商的執行編輯。他與作曲家克利夫頓·威廉士(1966~1976)是邁阿密大學的音樂教授。

他一生主要創作管樂團作品,也有些許合唱作品和管弦樂作品。(參考基維百科)

演奏建議

這首樂曲難度不大,但想要優秀演繹卻有難度,它反映了整個管樂團的水準和能力,獨奏樂器眾多,尤其是黑管獨奏段的長號獨奏,瑞德使用的音程一般長號訓練很少用到,故音準較難掌控。整體來說保持126的速度是最適合的,整個樂曲的演奏要非常輕鬆,各聲部聲音要統一柔和,銅管聲音切勿“炸”,最好各個Solo能夠表現的俏皮一點效果會更好,全曲要多聽其他聲部、多看指揮,尤其是慢板處很難演奏。

現在較好的演奏版本是日本東京佼城管樂團(Tokyo Kosei Wind Orchestra)版本。