等孢球蟲病

等孢球蟲病症狀體徵

等孢球蟲感染可持續數周乃至數年,大多症狀輕微。腹瀉為其主要症狀,大便以黏液便多見,嗜酸性粒細胞常大量存在,但中性粒細胞則罕見。腹瀉一天數次,但也有報告每天達二十餘次持續3~4 天,周期性發作達數月之久。此外,患者常有腹部絞痛、發熱、噁心、嘔吐、食慾減退、體重下降等。少數患者有小腸吸收不良,特別是脂肪吸收不良,大便中含有粗大的脂肪顆粒。國外“志願者”實驗感染或實驗室工作人員意外感染者中,症狀以腹部不適、低熱、腹瀉多見。腹瀉始於感染後1 周,持續5~10 天即可自愈,但大便中卵囊排出可繼續10~20 天。本病存在無症狀帶蟲者,但由於大便中卵囊常被遺漏,準確的無症狀帶蟲者數量無法確定。

疾病分類

感染科

疾病病因

等孢球蟲病

等孢球蟲病| 等孢球蟲病 |

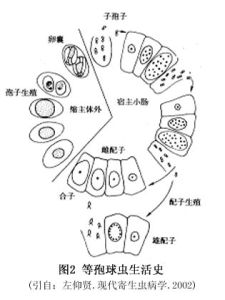

病理生理

本病發病機制尚未闡明,蟲體侵入腸黏膜上皮並反覆分裂,可導致腸黏膜損傷及糜爛,吸收功能減退。蟲體代謝產物也可能具有毒性作用。活組織檢查可見小腸黏膜上皮細胞破壞、黏膜絨毛萎縮,部分患者則表現為絨毛伸長並頂端變粗或局灶性纖毛低平。固有層有較多的膠原沉積,並可見大量嗜酸性粒細胞、單核細胞及淋巴細胞浸潤。黏膜上皮還可發現大量不同發育階段的蟲體。慢性患者腸黏膜絨毛常變短、隱窩加深;固有層除可見嗜酸性粒細胞外,還可見中性粒細胞浸潤。

診斷檢查

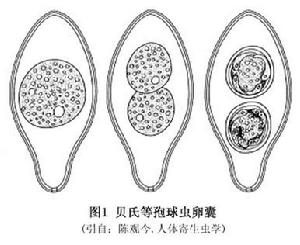

診斷:本病確診有賴於大便中發現等孢球蟲卵囊。取新鮮大便並經硫酸鋅漂浮濃集後鏡檢可以提高卵囊檢出率。等孢子球蟲卵囊透明度較高,在直接塗片中很容易遺漏,此時可將顯微鏡光圈縮小直至塗片中其他原蟲或細菌輪廓清晰,有助鑑別。鑑別時主要依據為卵囊大小,子孢子數目,子孢子周圍是否存在孢子囊等。除大便檢查以外,小腸黏膜活檢和腸內容物檢查,也可能發現等孢子球蟲發育的各期形態。十二指腸引流液檢查,部分患者亦可獲陽性結果。

實驗室檢查:取新鮮大便並經硫酸鋅漂浮濃集後鏡檢可以提高卵囊檢出率。等孢子球蟲卵囊透明度較高,在直接塗片中很容易遺漏,此時可將顯微鏡光圈縮小直至塗片中其他原蟲或細菌輪廓清晰。

鑑別診斷

本病注意與其他腹瀉相鑑別。等孢子球蟲病廣泛分布於熱帶和亞熱帶,尤應與阿米巴痢疾、腸滴蟲病、藍氏賈第鞭毛蟲病、隱孢子蟲病等區別,惟本病人體感染相當少見。

治療方案

等孢子球蟲病是一種自限性疾病,多數患者蟲體可自行被清除。本病目前尚無特效治療。首選的治療藥物為磺胺甲噁唑/甲氧苄啶(複方磺胺甲噁唑),成人患者2 片/次,4 次/d,連服10 天后改為2 片/次,2 次/d,再服用3 周。也有人主張磺胺甲噁唑/甲氧苄啶(複方磺胺甲噁唑)2 片/次,2 次/d,連服5 天即可。亦可用呋喃唑酮,100mg/次,4 次/d,10 天為一個療程;兒童6mg/(kg·d),分4次服,療程同成人。乙胺嘧啶加磺胺嘧啶、伯氨喹加氯喹等均有一定療效;但甲硝唑、四環素等似乎無效。

併發症

併發症罕見。

預後及預防

預後:在病原體治療同時,應採取其他對症治療措施。早期診斷與治療可使絕大多數患者痊癒,死亡病例極為罕見。

預防:預防措施同其他腸道傳染病。對無症狀帶蟲者亦應予治療。

流行病學

有關本病的流行病學資料很少。傳染源為本病患者,傳播方式為糞口傳播。人群發病情況有待進一步調查。但據報導有些愛滋病患者伴有貝氏等孢球蟲病。美國愛滋病患者中,貝氏等孢球蟲病的發生率為15%。