禪源寺禪源寺位於浙江省臨安市西天目山南麓昭明、旭日兩峰之下,掩映在青山綠林之中,是浙江名剎之一。禪源寺四周環山,景色極為幽雅。歷代高僧輩出,傳法系屬臨濟宗,遠播東瀛。全寺占地四十餘畝,房舍五百餘間,子院十六座。

禪源寺禪源寺位於浙江省臨安市西天目山南麓昭明、旭日兩峰之下,掩映在青山綠林之中,是浙江名剎之一。禪源寺四周環山,景色極為幽雅。歷代高僧輩出,傳法系屬臨濟宗,遠播東瀛。全寺占地四十餘畝,房舍五百餘間,子院十六座。環境

西天目山林木茂盛,風景幽雅,為杭州整個山系、水系之發源地。其水東出大溪溢東流而為苕溪,西趨於潛懸為紫溪,合廬之水,以淮於浙江。《水經注》云:“浙江水出吳興郡於潛懸北天目山,山極高峻,崖嶺竦疊。西臨後洞,山上有霜木,皆是數百年樹,謂之翔鳳林;東西有瀑布,下注數畝深沼,名曰蛟池……又東南連山挾水,兩峰交峙,反頂對石,往往相捍。十餘里中,積石磊砢,相扶而上,洞下白砂細石,狀若霜雪,水木相映,泉石爭輝,名曰樓林。”旅遊資源極為豐富。目前有關部門正在大力開闊辟“天目旅遊線”,這對保存佛教文化遺址、弘揚吳越傳統文化,有無量功德。近年來,地方政府確定以禪源寺址為修復範圍,制定規劃,通過募捐方式籌款,首先修復大雄寶殿,恢復官客堂原貌,再陸續修建西側藥師殿等建築。

歷史

元朝高僧有高峰禪師在至元十六年(1279年)春,“直造天目西峰之肩,有獅子岩拔地千里,岩石林立”,於是“造岩端為石,縈小室如舟”,“榜曰‘死關”。他有“三關”語以驗學者,偈云:“來不入死關,去不出死關。鐵蛇鑽入海,撞到須彌山。”他的詩格調高古,《詠觀山》詩云:“一山高突兀,百里去城,老翠掛清曉,華滋積富春。江空潮勢連,雲破月痕新。對此忘情者,林間有幾人?”其頸聯“江空”、“雲破”,具有摩詰遺韻。繼之有中峰禪師,俗姓孫,錢塘人。幼讀《論語》、《孟子》,年十五出家,從高峰剃度於獅子院。高峰稱讚他“是竿上林新篁,他日成材未易量也”。大德年間,著名書法家趙子昂禮中峰和尚為本師,元仁宗曾賜號“法慧禪師”。元末毀於兵。明洪熙元年(1425年),智奧和尚重建,首度弟子,後照空和尚建立禪堂。宣德十年(1435年)建大雄寶殿。正統元年(1436年),慧澄和尚塑大佛、繪影壁,並瓔珞觀音銅像、三世佛、羅漢、諸天伽藍祖師,山門、僧堂、齊堂鼎建一新,金碧輝映。明末又毀於兵。清康熙四年(1665年),玉林通秀國師重興道場,復為叢林。雍正十一年(1733年),世宗皇帝御書“禪源寺”額懸於天王殿。是時山門進內為天王殿、韋馱殿;東為上客堂、客樓;西為雲水樓、尊客房;中為大雄寶殿,寶殿東有藥師殿,西有戒堂、內客堂;大雄寶殿後為法堂、御書樓、涵輝樓。正殿東有方丈室、追遠堂、大悲閣、地藏殿;西有西方丈室、禪堂、蒙堂、戒堂。原有16座子院,全部浸入禪源寺。乾隆五十八年(1793年)重改建韋馱殿。嘉慶間(1796-1820年),際界休周和尚重修殿宇,鹹豐十五年(1860年)年,寺遭兵毀,僅存藥師殿(1865年),於潛懸令訪請悟鎮和尚還山住禪源寺,香火漸盛。十二年重建大殿。光緒五年(1879年)募建禪堂;七年,定慧和尚募建法堂;十年復建方丈。十五年,以韋馱佛禱雨靈應,德宗皇帝御賜“福佑潛城”額懸於寺中。

禪源寺抗日戰爭時期,為浙江省一中所在地,浙江大學內遷,曾暫駐於此,西天目山曾為浙西抗日救亡連動中心。1938年2月浙江省第一區壽員公署先遷入西天目禪源寺,舉辦國民抗日自自衛隊幹部訓練班。繼之各類抗日組織機構紛紛遷入。1939年1月浙西行署又遷入禪源寺,同年7月《浙西日報》和《民族日報》相繼創刊,中共浙江省委浙西特委派遣一批共產黨員、愛國人士入西天目,推動抗日救亡運動。特別是1939年3月周恩來亦曾以國民政府軍事委員會政治部副部長的公開身份,到達西天目山禪源寺,向地處前線的愛國民眾宣傳中共中央的團結抗日政策,分析抗戰形勢,指明抗日的光明前途,極大鼓舞了抗日士氣。周恩來此行,對於浙江黨的工作,對於統一戰線和抗日救亡運動的發展,產生了巨大的影響,從此禪源寺成為抗日救亡的基地,被日寇視作眼中釘。1941年4月15,漢奸放火燒山指引目標,日寇七架飛機肆無忌憚地低飛盤鏇禪源寺上空,輪番投彈三十多枚,狂炸浙西行署駐地,整座寺院毀之一炬,大雄寶殿及東廂建築化為灰燼,禪師寺由此趨於荒落。

禪源寺抗日戰爭時期,為浙江省一中所在地,浙江大學內遷,曾暫駐於此,西天目山曾為浙西抗日救亡連動中心。1938年2月浙江省第一區壽員公署先遷入西天目禪源寺,舉辦國民抗日自自衛隊幹部訓練班。繼之各類抗日組織機構紛紛遷入。1939年1月浙西行署又遷入禪源寺,同年7月《浙西日報》和《民族日報》相繼創刊,中共浙江省委浙西特委派遣一批共產黨員、愛國人士入西天目,推動抗日救亡運動。特別是1939年3月周恩來亦曾以國民政府軍事委員會政治部副部長的公開身份,到達西天目山禪源寺,向地處前線的愛國民眾宣傳中共中央的團結抗日政策,分析抗戰形勢,指明抗日的光明前途,極大鼓舞了抗日士氣。周恩來此行,對於浙江黨的工作,對於統一戰線和抗日救亡運動的發展,產生了巨大的影響,從此禪源寺成為抗日救亡的基地,被日寇視作眼中釘。1941年4月15,漢奸放火燒山指引目標,日寇七架飛機肆無忌憚地低飛盤鏇禪源寺上空,輪番投彈三十多枚,狂炸浙西行署駐地,整座寺院毀之一炬,大雄寶殿及東廂建築化為灰燼,禪師寺由此趨於荒落。開創者

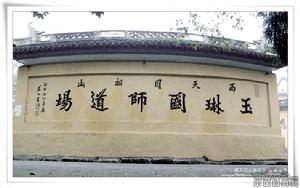

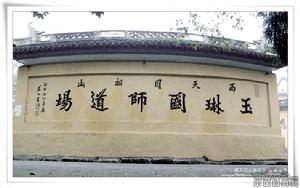

禪源寺禪源寺開創者為玉林國師。玉林國師(1614-1675年),名通秀,俗姓楊,江蘇江陰人。幼即敏慧,19歲從磬山圓修出家,受具足戒。因聞馬祖道——“一口吸盡西江水”禪語,豁然大悟,師以“再來人”稱之,有“蓋天蓋地人中龍,他年必傳臨濟宗”之語。司法後傳臨濟宗,住湖州報恩寺,四方衲子,望風而至。當時與天童密雲圓悟道法並行,稱為“二甘露門”。清順治帝:“響師德風”,於十五年(1658年)遣使詔請。帝召至內苑“從容問道,恨相見之晚”,賜號“大覺禪師”。師“機辯縱橫”,皇情大悅,賜以名香、法衣。順治十七年(1660年)秋,再次召至京城,進號“大沉普濟能仁國師”,賜紫衣金印,開皇壇,於佛祖成道日在阜城門外慈壽寺為1500人說菩薩大戒。武林紳士請師住持天目山。師以祖塔在天目山,惠然而來,天目山為武林發源,古木參天,最為幽勝。但因戰戰,不軌之徒妄加砍伐,森林遭到破壞。玉林國師以古德“千株竹,萬株松,動著無非觸祖翁”為訓,石禁砍伐。數年之後,還復舊觀。他又重修殿宇,改山麓“雙清莊”為禪寺,形成目前禪源寺舊址之規模。康熙十四年(1675年)春,國師欲游五台山,飄然北邁,因觸熱渡江,止於清江浦(今江蘇淮安)慈雲庵,“澡身趺坐,說偈而逝”。偈云:“本是無生,今亦無死,此為正說。”世壽六十二,弟子迎龕歸天目。

禪源寺禪源寺開創者為玉林國師。玉林國師(1614-1675年),名通秀,俗姓楊,江蘇江陰人。幼即敏慧,19歲從磬山圓修出家,受具足戒。因聞馬祖道——“一口吸盡西江水”禪語,豁然大悟,師以“再來人”稱之,有“蓋天蓋地人中龍,他年必傳臨濟宗”之語。司法後傳臨濟宗,住湖州報恩寺,四方衲子,望風而至。當時與天童密雲圓悟道法並行,稱為“二甘露門”。清順治帝:“響師德風”,於十五年(1658年)遣使詔請。帝召至內苑“從容問道,恨相見之晚”,賜號“大覺禪師”。師“機辯縱橫”,皇情大悅,賜以名香、法衣。順治十七年(1660年)秋,再次召至京城,進號“大沉普濟能仁國師”,賜紫衣金印,開皇壇,於佛祖成道日在阜城門外慈壽寺為1500人說菩薩大戒。武林紳士請師住持天目山。師以祖塔在天目山,惠然而來,天目山為武林發源,古木參天,最為幽勝。但因戰戰,不軌之徒妄加砍伐,森林遭到破壞。玉林國師以古德“千株竹,萬株松,動著無非觸祖翁”為訓,石禁砍伐。數年之後,還復舊觀。他又重修殿宇,改山麓“雙清莊”為禪寺,形成目前禪源寺舊址之規模。康熙十四年(1675年)春,國師欲游五台山,飄然北邁,因觸熱渡江,止於清江浦(今江蘇淮安)慈雲庵,“澡身趺坐,說偈而逝”。偈云:“本是無生,今亦無死,此為正說。”世壽六十二,弟子迎龕歸天目。布局

禪源寺禪源寺規模宏大,布局完整。分中、東、西三條軸線:中軸線上依次為天王殿、韋馱殿、大雄寶殿、法堂(樓上為御書閣)、祖堂(樓上為涵輝樓);東軸線上為客堂(又稱五間樓房)、上客房、藥師殿(樓為淨土閣)、方丈(樓為大澍閣),追遠堂(樓上為大悲樓),追遠堂東側又有地藏殿(樓上為觀音閣);西軸線上為官客堂(又稱尊客堂,二層)西客堂(雲水堂)、介堂(樓上為意珠樓、堂東為內客堂)、禪堂、樓雲軒(樓上為晚香閣、軒東為蒙堂)。其他尚有焙茶房、齊堂、庫存房等附屬建築,目前,大雄寶殿以東建築,因毀於日機轟炸,早以蕩然無存,但遺址猶在;西軸線上建築,尚基本完整,只是官客堂已改建為“天目山賓館”,其餘原建築尚存。

禪源寺禪源寺規模宏大,布局完整。分中、東、西三條軸線:中軸線上依次為天王殿、韋馱殿、大雄寶殿、法堂(樓上為御書閣)、祖堂(樓上為涵輝樓);東軸線上為客堂(又稱五間樓房)、上客房、藥師殿(樓為淨土閣)、方丈(樓為大澍閣),追遠堂(樓上為大悲樓),追遠堂東側又有地藏殿(樓上為觀音閣);西軸線上為官客堂(又稱尊客堂,二層)西客堂(雲水堂)、介堂(樓上為意珠樓、堂東為內客堂)、禪堂、樓雲軒(樓上為晚香閣、軒東為蒙堂)。其他尚有焙茶房、齊堂、庫存房等附屬建築,目前,大雄寶殿以東建築,因毀於日機轟炸,早以蕩然無存,但遺址猶在;西軸線上建築,尚基本完整,只是官客堂已改建為“天目山賓館”,其餘原建築尚存。佛教

禪源寺禪源寺在中國佛教史和浙江佛教史上均有特定地位。日本佛教臨濟宗視其為祖庭之一,曾多次來浙江參拜。天目山一名“浮玉”,又名“天眼”,因山上有二湖謂為左右目,有“龍源”之稱。《太平寰宇記》云:“天目山高三千九百丈,廣五百五十里。”天目山佛教開山最初為晉代竺法曠法師,東晉名士謝安為吳興太守時,特來“展敬”;簡文帝遣堂邑太守“詔問起居”;孝武帝“要請至京,事以師禮”。唐代名僧慧琳入天目二十餘年,講訓僧徒,著名詩人白居易“至院稽問佛法宗意“。洪諲禪師在經歷了唐朝會昌法難之後,於大中初年“復僧服,乃還天目”。吳越王錢鏐在年輕“應募為軍”時,洪諲曾對他說:“好自愛,他日貴極,當以佛法為主。”錢鏐任杭州牧時,“見佛跪拜”,這和吳越建國後崇奉佛教大有關係,宋朝有無門慧開禪師曾經駐天目蓮花峰下。

禪源寺禪源寺在中國佛教史和浙江佛教史上均有特定地位。日本佛教臨濟宗視其為祖庭之一,曾多次來浙江參拜。天目山一名“浮玉”,又名“天眼”,因山上有二湖謂為左右目,有“龍源”之稱。《太平寰宇記》云:“天目山高三千九百丈,廣五百五十里。”天目山佛教開山最初為晉代竺法曠法師,東晉名士謝安為吳興太守時,特來“展敬”;簡文帝遣堂邑太守“詔問起居”;孝武帝“要請至京,事以師禮”。唐代名僧慧琳入天目二十餘年,講訓僧徒,著名詩人白居易“至院稽問佛法宗意“。洪諲禪師在經歷了唐朝會昌法難之後,於大中初年“復僧服,乃還天目”。吳越王錢鏐在年輕“應募為軍”時,洪諲曾對他說:“好自愛,他日貴極,當以佛法為主。”錢鏐任杭州牧時,“見佛跪拜”,這和吳越建國後崇奉佛教大有關係,宋朝有無門慧開禪師曾經駐天目蓮花峰下。 禪源寺

禪源寺 禪源寺

禪源寺 禪源寺

禪源寺 禪源寺

禪源寺 禪源寺

禪源寺