歷史

蒲城神龍花鞦韆誕生於縣城北20千米的罕井鎮西南村。據族中老人講,舊時家簿記載是在明朝時,在朝廷做官的族人王理和王義將宮裡的鞦韆按原樣傳襲回村的,距今已有六百多年歷史。

特徵

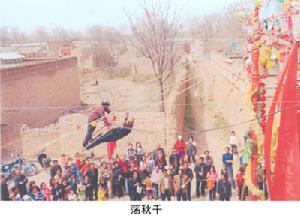

蒲城神龍花鞦韆源自宮廷,血統高貴,闊大俊美(高20米,闊3.3米):紅柱紅梁,金龍纏繞;銅鈴叮噹,龍旗獵獵;猴寓封侯拜相,斗昭五穀豐登。“接祖傳藝”揭示活動主題,“團結合好”展現人文夙願。“危樓”前搖後晃,沙罐暗藏玄機。觀者心驚肉跳,盪者安然無恙。真乃巧奪天工,世間一絕。

意境

蒲城神龍花鞦韆集高、飄、悠、巧、柔、美、歡於一身,自古就有“二八佳人美少年,鴛鴦樓台戲鞦韆;紅粉面對紅粉面,素玉肩並素玉肩;兩雙玉手挽又挽,四隻金蓮顛倒顛;遊春才子遙邊指,疑是飛仙下九天。”美譽。

內涵

蒲城神龍花鞦韆內涵凝重,西南村每二三十年清明節續修家簿一次,故每二三十年神龍花鞦韆也搭扶一次,以此謳歌先祖功德,凝聚王氏族魂,激勵後人奮進。

蒲城神龍花鞦韆白天扎制,子時扶立,正清明在社火的鞭炮鑼鼓聲中開盪,連續七日,老少鹹宜。有老年人盪鞦韆百病不侵,延年益壽;青年人盪鞦韆鯉躍龍門,前程無量的鄉風民俗。

重現

蒲城縣罕井鎮西南村的神龍花鞦韆,自新中國成立以來,先後於1965年、1986年和2008年清明節搭扶過三次。特別是08年7月應邀在“中國·渭南首屆文化旅遊節”上的展示,深深地打動了成千上萬國內外觀賞者的心靈,這一飽含著傳統民族民間文化的瑰寶,從此為世人所知、所賞。

製作技藝

基礎部分

豎直的農家碾場用的大碌碡一對,置於場地放穩,距離為3.3米,碌碡中間放置一直徑為十二厘米左右的新采割的藤條編制的藤圈,圈上放置一下徑為15厘米左右的扁圓形石臼(農民夯實地基專用工具,下圓上平且中有扁圓形小坑窩)石臼的坑窩內架一直徑為8厘米左右的鋼球。

龍柱部分

龍柱為高10米,直徑25厘米的硬木頭一對,放置於與碌碡等寬的桌面上(下端截面中間鑿一小坑,以便未來與鋼球對接),以油麵紅紙裹嚴柱身,並將以麥桿扎制的金龍纏繞固定於柱上。

橫樑部分

橫樑為長4.5米,直徑30厘米的松木一根,同樣以紅紙裹嚴,並固定於龍柱(上端)上,中間掛一銅鐘,龍柱之外側懸掛時興對聯一副,金龍繞紅柱的龍門至此製成。

牌匾部分

先在兩根龍柱的頂端分別裝上長度為8米的以彩條紙裹嚴的松木椽,然後在距橫樑約2米處固定同樣以彩條紙裹嚴的平行於橫樑的木椽,這便形成了一個長方形空面,這個空面即為加裝兩面分別書寫有“接祖傳藝”、“團結合好”匾額的地方,匾額周圍以紙花寶瓶小彩旗等加以裝飾。

猴、斗、龍旗部分

微妙微俏的金猴置於牌匾的正上方。左右兩邊彩柱上各置大中小方台形斗子三隻,下部大斗子四面書“風調雨順”、“國泰民安”字樣,中部斗子貼金龍四條,上部斗子四邊飾紙花,上口則插滿花束。彩柱端部各固定桿高兩米的龍旗一面。至此神龍鞦韆製作基本完工。

扶立鞦韆

夜半子時,男性族人全部出動,焚香祈禱叩拜後,隨著指揮的號子聲,眾人一齊動手,繩拉岔頂肩扛,鞦韆便立於已被無底沙罐罩起的鋼球之上,這時花燈齊亮,炮竹齊鳴,嗩吶高奏,以示慶賀。

次日,正清明清早,在鞭炮嗩吶聲中,在祖墳前祭祀禮成後,鞦韆開盪,社火開打,族簿開錄。持續七天,才可盡興。蒲城西南神龍花鞦韆,不僅製作技藝考究,而且講究頗多,寓意厚重。龍柱與基礎連線部分以沙罐籠罩,給人以靠沙罐負荷鞦韆全部質量的懸念;以鋼球與龍柱銜接,即使於鞦韆擺動,銅鈴叮噹,又便於恢復平衡,助人以力。中部牌匾“接祖傳藝”、“團結合好”點明主題,誨以人心。上部中間金猴祈福族人能封侯拜相,前程無量。左右斗子“風調雨順”、“國泰民安”,企盼吃穿有餘,安度日月。子時扶立鞦韆,一為龍氣直衝星斗,讓冥冥祖先感知,二為機關設定保密,還為安全考慮。老年人盪鞦韆,還有百病不侵,延年益壽之夙願。二三十年扶立鞦韆一次,一是因為20到30年為一代人,族簿要續寫一次。二是要立鞦韆、打社火,告知先人,又有後人加入族簿了,三是盪鞦韆,打社火,凝聚、吸引更多的遊子們回鄉掃墓祭祖,讓姓名準備入簿。