概述

唐反攻東突厥之戰要圖

唐反攻東突厥之戰要圖唐擊滅東突厥的作戰。唐貞現三年(629)十一月,唐鑒於突厥內外叛離、國中饑寒,命兵部尚書李靖督李世勣、柴紹、薛 徹、李道宗等率軍於余萬,自今山西、陝西、甘肅等地分路進擊突厥。貞觀四年(630)正月,李靖率輕騎3000人自馬邑(今山西朔縣)夜襲定襄(今內蒙占和林格爾境),頡利北逃。李世勣出雲中(今內蒙古托克托)與突厥戰於白道(今內蒙古呼和浩特境),頡利退屯鐵山(今內蒙古大青山),欲以偽降待機退漠北。#d 李靖等決計殲滅頡利,遂用唐使者至突厥營地安撫突厥之機,率精騎萬餘,攜20日糧,追擊至陰山(今大青山),俘千餘帳。李靖又命部將蘇定方率200騎乘霧前進,李世勣直奔磧口(今內蒙古二連浩特境)。頡利見唐使者,大悅,以為安然無事,當發現蘇定方逼近時,才倉皇而逃,部眾潰散。唐軍斬殺萬餘,俘十餘萬口。頡利率萬餘人逃至磧口時,又被李世勣軍堵擊,突厥大酋長皆率眾降,頡利逃奔蘇尼失部。三月,唐李道宗等迫使蘇尼失擒頡利降。至此,漠南東突厥勢力基本平定。

背景

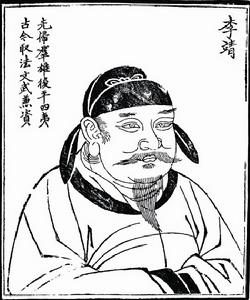

李靖

李靖隋末唐初,突厥始畢可汗趁中原地區戰亂不休,開始重新崛起,屢次發兵甫下騷擾,支持劉武周、梁師都、劉黑闥等割據勢力。唐高祖李淵為集中精力統一全國,對突厥採取優容策略,並曾考慮遷都以避之。玄武門事變後,突厥頡利可汗認為唐太宗李世民初登帝位,內部矛盾尚未全部解決,統治秩序還未安定,遂與突利可汗合兵20萬,長驅直入,很快進至長安城西渭水便橋北。唐太宗親至橋南,與頡利隔水對話,責其負約。唐軍主力繼至,軍容嚴整。頡利見唐軍有備,不敢決戰,遂與唐太宗結盟後退兵(參見“涇陽之戰”)。

渭水會盟後,唐太宗為徹底解除突厥威脅,採取一系列政治、經濟措施以增強國力,在軍事上積極備戰。他一反前朝不許臣下帶武器上殿的規定,每天引數百士卒在顯德殿習武射箭,很快培養出一支能征善戰的精銳部隊。同時,唐於貞觀元年爭取割據恆安鎮(今山西大同東北古城)的苑君璋歸附,二年擊滅割據朔方(治今內蒙古烏審旗南白城子)的梁師都,占據了便於反擊東突厥的軍事要地。而突厥內部由於連年征戰和霜凍乾旱等天災,使得民疲畜瘦,很多羊、馬被凍死、餓死;薛延陀、回紇、拔也古、同羅諸部亦趁機群起反抗,共推薛延陀首領夷男為可汗,並接受唐王朝冊封;東突厥突利可汗因長期受頡利可汗壓制排擠,也暗中與唐聯絡,表示願意歸附。唐反擊突厥的條件已經成熟。

過程

三年十一月,突厥軍進擾河西,被肅州(治酒泉,今甘肅酒泉)、甘州(治張掖,今甘肅張掖)守軍擊敗。唐太宗以此為藉口,於二十三日詔命并州都督李績為通漢道行軍總管,兵部尚書李靖為定襄道行軍總管,華州刺史柴紹為金河道行軍總管,任城王李道宗為大同道行軍總管,檢校幽州都督衛孝傑為恆安道行軍總管,靈州大都督薛萬徹為暢武道行軍總管,共率兵10餘萬,皆受李靖節度,分6路反擊突厥。

四年正月,李靖率3000驍騎從馬邑(今山西朔縣)出發,進屯惡陽嶺(今山西平魯西北),乘夜襲占襄城(今內蒙古和林格爾西北土城子)。頡利可汗未料到唐軍突至,認為李靖敢孤軍深入,定有主力隨後,慌忙將牙帳撤至磧口(今內蒙古善丁呼拉爾)。李靖又派間諜離間其部眾,頡利的心腹大將康蘇密挾隋煬帝皇后蕭氏及其孫楊政道至定襄降唐。頡利見康蘇密降唐,不敢停留,繼續率部向陰山撤退,在白道(今內蒙古呼和浩特西北)遭到兵出雲中(今山西大同)的李績大軍截擊,大敗。頡利退屯鐵山(今內蒙古白雲鄂博一帶),收集餘眾數萬。頡利自覺已不是唐軍對手,即派執失思力為特使,到長安向唐太宗謝罪請降,表示願舉國內附。實際上企圖待草青馬肥之時,再轉移到漠北,伺機東山再起。唐太宗派鴻臚卿唐儉等去突厥撫慰,令李靖率兵接應。

二月,李靖引兵至白道與李績會合,相與定謀,認為頡利雖敗,兵力尚多,若任其逃往漠北,依附於薛延陀等部,則很難追殲;今唐儉在突厥,頡利懈而不備,如選精騎襲之,可不戰而擒之。李靖令李績統大軍繼後,親率精騎萬名,各備20天口糧,連夜出發,向鐵山疾馳。李靖軍至陰山,遇突厥營帳千餘,盡俘之以隨軍。頡利見唐使前來撫慰,以為安然無事,未加戒備。初八,李靖派蘇定方率200騎兵為前鋒,在濃霧掩護下銜枚疾進,至頡利牙帳七里才被發現,頡利乘千里馬先逃。李靖率大軍跟進,突厥軍潰散,被殲萬餘人,被俘男女10餘萬。唐儉亦脫險而歸。