法帖概述

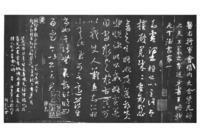

《破羌帖》亦稱《王略帖》,草書,9行,81字。桓溫收復舊京洛陽是在公元356年(東晉永和十二年)八月,王羲之已經辭官歸隱,但他仍關心國家大事,對於摧破羌賊,感到由衷的喜悅,《破羌帖》的字裡行間流露出振奮的心情。法帖簡介

【名稱】破羌帖 .

.【作者】王羲之

【年代】東晉

【書體】草書

【材質】紙本墨拓

【字數】9行,81字

《破羌帖》又稱《王略帖》,因帖中第三行有《王略始及舊都》一語,故名。《宣和書譜》卷第十五著錄《王略帖》帖目,即此帖。另外還有《桓公至洛帖》、《桓公破羌帖》之稱。《破羌帖》刻本見於《絳帖》、《澄清堂帖》、《寶晉齋法帖》、《二王帖》、《戲鴻堂帖》、《玉煙堂帖》。

法帖內容

釋文知虞帥書,桓公以至洛①,即摧破羌賊②,賊重創,想必禽之③。王略始及舊都④,使人悲慨深。此公威略實著,自當求之於古,真可以戰,使人嘆息。知仁祖小差⑤,此慰可言。適范生書如其語⑥,無異。故須後問為定,今以書示君。

注釋

①知虞帥書,桓公以至洛:虞帥,虞義興。“桓公”,桓溫,東晉將領。“書”,清嚴可均輯《全晉文》作“雲”。王羲之有《虞義興帖》:“虞義興適送此,桓公摧寇,罔不如志,今以當平定。古人之美,不足比蹤,使人嘆慨,無以為喻。”內容與《破羌帖》相同,另外還有《桓公當陽帖》一帖內容以相近。[5]②即摧破羌賊:羌賊:指姚襄,羌人。354年背晉降燕,356年,姚襄進攻洛陽,東晉桓溫同時亦率軍北伐,向洛陽挺進,姚襄回師抵抗,大敗。王羲之有“得謝范六日書,為慰。桓公威勛,當求之古,令人嘆息。比當集姚襄也。”一帖。[6]“即”,一釋作“今”字。 ③賊重創:“創”,《全晉文》作“命”字。④王略始及舊都:“王略”,王法,國法。《左傳·成公二年》:“兄弟甥舅,侵敗王略……”杜預註:“略,經略,法度。”知仁祖小差:“仁祖”,指謝尚,謝尚字仁祖。 ⑤適范生書如其語:“范生”,劉濤考證為“范汪”,字玄平。王羲之《知念帖》有“亦不知范生以居職”句,《右軍書記》亦有“數見范生,亦得其近書”帖文。寫作背景

《破羌帖》中言“桓公以至洛”是356年8月事,《晉書》卷八穆帝記載:“秋八月己亥,桓溫及姚襄戰於伊水,大敗之。襄走平陽,徙其餘眾三千餘家於江漢之間,執周成而歸。使揚武將軍毛穆之,督護陳午,輔國將軍、河南太守戴施鎮洛陽。”桓溫初至洛,本表鎮西將軍謝尚都督司州諸軍事,鎮洛陽。因謝尚(仁祖)因病未至,才留潁川太守毛穆之等入鎮洛陽。帖中既言“知仁祖小差”,則去收復洛陽未久。謝尚在356年年底因病而去司州之任,帖中未及,則《破羌帖》書寫時間在356年(永和十二年)秋季,桓溫尚未還朝。桓溫收復舊京洛陽,這在東晉是舉國歡慶的大事。王羲之已歸田裡,依然關注朝政戎機,並且在與親朋的信函中再三提及此事。

356年王羲之書《都下帖》、《喪亂帖》、《諸從帖》、《伏想清和帖》、《破羌帖》。

法帖賞評

賞析《破羌帖》共九行八十一字,結字峻美,筆意練達,筆法人神,骨肉相宜,清代劉熙載在《藝概·書概》中說“草書比之正書,要使畫省而意存可於爭讓向背間悟得。”《破羌帖》中的“破”、“禽”僅用兩筆寫出,筆畫簡略而形態俱存,特徵明確。第一行和最後一行都有一個“今”字,但書寫不同,第一行“今”字前的一字是“洛”字,筆畫較硬,故“今”字,肉較多,寫得較軟。而最後一行的“今”字,考慮前後兩字的用筆形態,故第一筆寫得較硬,以兩筆完成此字。這是基於章法和字與字之間對比關係考慮的,“畫省”是總體要求並不是一概而論。如果每個字都平均對待筆,畫極省略,勢必通篇稀稀朗朗顯得鬆散無力。《破羌帖》中的“虞”、“摧”則保留其較多的筆畫以便與其他筆畫少的字形成對比。“草書尤重筋節,若筆無轉換,一溜直下,則筋節亡矣”(劉熙載《藝概·書概》)。《破羌帖》許多字筋節刻畫都非常精采,“賊”字第一筆畫近似乎直角筆、力勁健,筆勢的轉換窮極變化,“求之”兩字垂筆特長,連筆而書,氣韻生動。“適”字為斷句的最末一字,字型稍大,有橫斷截流之勢。

評價

宋代米芾在《海岳名言》中曾說“一日不書,便覺思澀,想古人未嘗片時廢書也。因思蘇之才《桓公至洛帖》,字明意殊有工,為天下法書第一。”法帖跋贊

宋代黃誥、劉涇、薛紹彭等跋贊,全文錄自米芾《王略帖贊》(《破羌帖跋贊》)行楷書墨跡,縱22.9厘米,橫48.2厘米,北京故宮博物院藏。右將軍金紫光祿大夫王羲之書八十一字贊。昭回於天垂英光,跨頡歷籀化大荒。煙華澹穠動彷徉,一噫萬古稱天章。鸞夸虬舉鵠序行,洞天九九通寥陽。茫茫十二小劫長,璽完神訶命芾藏。

癸未歲太常玉堂手裝。左司郎中黃誥。

隋珠荊玉爛生光,際天蟠地射八荒。嗟我一見猶激昂,而況好古真元章。不買金釵十二行,以彼易此歸華陽。天公六丁氣焰長,雷電取去宜深藏。職方郎中劉涇。

至人代天發幽光,手生蒼華秀蕪荒。萬夫蛇蚓謝軒昂,斷是龍被五色章。大珠自點玉著行,印跋翕受交混茫。公其敬識神理長,不畀正眼非歸藏。承議郎薛紹彭。

寶晉不空來夜光,滄浪一濯聊治荒。至寶無價誰低昂,懷充押尾開元章。楷字不見褚影行,永和歲月今茫茫。傳至太平隨世長,金題玉蹀重珍藏。劉涇。

金十五萬一色光,平生好奇非破荒。神明頓還貌昂昂,冠佩肅給系寶章。曉趨大庭動鵷行,但笑不與見者忙。北窗卷舒化日長,何必絕人洗而藏。紹彭。

晉大司馬至洛陽,威略已著摧破羌。聲馳江左傳國光,右軍筆陣爭堂堂。妙用作意驅俊芒,驚鴻乍起游龍翔。仁祖無奕烏衣郎,掛名篇末流遺芳。開元散落王涯藏,聯翩飛動茂密行。料簡鑒賞盛有唐,傳授視此真印章。[15]

作者簡介

王羲之(321-379年,一作303-361年)字逸少。東晉著名書法家。琅琊臨沂(今山東臨沂)人。初任秘書郎,後任寧遠將軍、江州刺史、右軍將軍、會稽內史等,世稱王右軍。後因與揚州刺史王述不和,辭官定居會稽山陰(今紹興)。王羲之出身於建康烏衣巷顯赫的王家,是王導之侄。曾與謝安共登冶城,“悠然遐想,有高世之志。”早年從衛夫人學書法,後來改變初學,草書學張芝,正書學鍾繇。博採眾長,備精諸體,一變漢魏以來質樸的書風,獨創妍美流便的新體。王羲之的正書、行書為古今之冠,人贊其筆勢“飄若浮雲,矯若驚龍”。王羲之為歷代學書法者所崇尚,被奉為“書聖”。其作品真跡無存,傳世者均為後人摹本。行書以《蘭亭序》為代表作,草書以《初月帖》、《十七帖》,正書以《黃庭經》、《樂毅論》最著名。相關閱讀

米芾與破羌帖米芾在都下“以泉十萬得之”,據米芾《書史》載:“王羲之《桓公破羌帖》,有‘開元’印,唐懷充跋。筆法入神,在蘇之純家。之純卒,其家定直,久許見歸。而余使西京未往,宗室仲爰力取之。且要約曰:米歸,有其直。見歸即還。余遂典衣以增其直,取回。仲爰已使庸工裝背,剪損古跋尾參差矣,痛惜痛惜!”米芾因收藏王羲之《破羌帖》、王獻之《十二月帖》、謝安《八月五日帖》,遂名其書室為寶晉齋。米芾《適意帖》也敘及獲《王略帖》(即《破羌帖》)事:“百五十千與宗正爭取蘇氏《王略帖》(旁註:右軍),獲之。梁、唐御府跋記完備。黃秘閣知之,可問也。人生貴適意,吾友覷一玉格,十五年不入手,一旦光照宇宙,巍峨至前,去一百碎故紙,知他真偽,且各足所好而已,幸圖之!米君若一旦先朝露,吾兒吝,萬金不肯出。芾頓首。”