簡介

石門碑刻

石門碑刻石門是褒斜棧道南端的一段隧道,系東漢永平年間所開,並將隧道開通的過程以文字的形式刻于山崖之上。石門的開通和摩崖先例,激發了過往文人和士民題刻的情懷,在東西兩壁及褒河兩岸懸崖上,鑿有漢魏以來大量題詠和記事。僅石門內壁就留石刻34件,連同石門南北山崖和河石上的石刻,總數達104件。石門這些石刻,是珍貴的石頭書,特別是漢魏石刻,屬國內珍稀之物。正因如此,褒斜道石門及其摩崖石刻,於1961年被確定為全國第一批重點文物保護單位。

1969年至1971年,國家因修建水利設施,只得將水庫淹沒區內一部分最受推崇的13件摩崖石刻搬遷至漢中博物館。這些石刻書法作品號稱“石門十三品”,被譽為“國之瑰寶”。這些書法作品,因字刻在石板上,故稱作“品”;“品”在這裡亦有名品之意。

石門十三品在書法藝術上占有重要地位,它們給人以書法藝術美之享受,是漢代以來書和刻兩者的最高藝術結晶。其中漢魏時期作品早在唐宋時就負盛名,譽滿全國,更為歷代考古家、書法家所推崇。現在,石門十三品是研究漢隸的重要實物,在中外書法界和金石學界享有極高的聲譽。

品目

《石門頌》局部

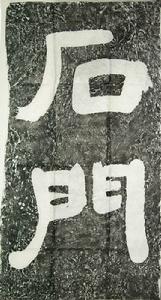

《石門頌》局部一品《石門》碑;

二品《畜君開通褒斜道》摩崖;

三品《畜君碑釋文》摩崖;

四品《李君表》摩崖;

五品《石門頌》摩崖;

六品《楊淮表紀》摩崖;

七品《玉盆》摩崖;

八品《石虎》摩崖;

九品《袞雪》摩崖;

十品《李苞通閣道》摩崖;

十一品《潘宗伯、韓仲元》摩崖;

十二品《石門銘》摩崖;

十三品《重修山河堰》摩崖。

分品評價

古人紀事頌德,將文字雕刻在金屬器物上,如青銅器銘文;將文字雕刻在石頭上,有碑、碣和摩崖。選擇自然山崖為依託,稍事修整後刻上文字的,稱為摩崖。石刻之風,興於秦而盛於漢,兩千多年來,綿延不斷,成為我國傳統文化的重要組成部分。石門十三品中,有漢刻8種,曹魏和北魏石刻各1種,宋刻3種。記述或讚頌褒斜道修治通塞歷史的漢魏摩崖有5種。

《鄐君開通褒斜道摩崖》,鐫刻於公元66年,是我國早期的摩崖石刻,其書體為篆書向隸書過渡的典型代表。

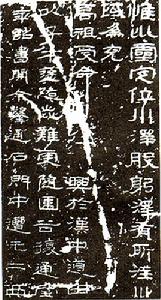

《石門頌》局部

《石門頌》局部《故司隸校尉犍為楊君頌》(又稱《石門頌》)號稱我國漢代摩崖“三頌”之首(另外兩頌為《西狹頌》、《郙閣頌》),其漢隸被譽為“漢人極作”。

《右扶風丞李君通閣道摩崖》、《楊淮、楊弼表記摩崖》都是漢代摩崖的精品。

曹魏《李苞通閣道摩崖》屬少見的三國遺存,是研究三國蜀魏之戰的實物資料。

北魏《石門銘》在魏碑中地位極高,被譽為“不食人間煙火”之仙品。

《石門》、《玉盆》、《石虎》、《袞雪》四種漢隸大字摩崖,都是狀物抒懷之作。署名“魏王”的《袞雪》,則被認為出自曹操之筆。

《鄐君開通褒斜道摩崖釋文》、《釋潘宗伯、韓伸元、李苞通閣道題名》追述漢魏往事,是宋代仿寫漢隸的好作品。

《山河堰落成記》又名《重修山河堰碑》,形巨體豐,該地摩崖石刻中最大的一塊碑刻,是南宋紹熙年間官民整修山河堰竣工後的記事碑。

由來

一條橫跨秦嶺天險,貫通南北的褒斜棧道,一處在世界交通史上享有盛名的石門隧道,一項由漢初丞相蕭何倡修的山河堰水利工程,皆匯集在褒谷。過往的仕官商賈、文人墨客,在飽覽勝跡之餘,記事詠物,抒懷為文,鐫刻於石門內外的崖壁上,世代不絕,形成了蔚為壯觀的石門摩崖石刻。據統計,在石門故址的石刻有104種,僅石門內壁就有34種。上自漢魏,下至明清,儼然一座石刻寶庫。其中13種漢至南宋時代的石刻出類拔萃,蜚聲古今。

東漢明帝永平六年至九年(63-66年),為克服漢中七盤山的路障,官府下令鑿石開路。當時,人們採用火燒水激法開路,形成全長13.6米可供車輛通行的隧道。石門隧道無斧鑿痕跡,岩面修整平順,內寬4.2米,可供兩輛馬車 (漢制一軌為1.5米)同時行駛。石門隧道與幼發拉底河河底隧道、那不勒斯婆西勃洞隧道相比,是最早具備車輛通行條件的人工隧道。

為紀念石門隧道的開通,當時鎮守漢中的郡守君下令,將石門隧道開通的過程以文字的形式刻于山崖之上,史稱《漢中太守都君開通褒斜道碑》。此摩崖是漢代所刻已確定無疑,實物仍存於第一處摩崖。此後,又陸續增加了漢朝及南北朝時期的一些摩崖作品。

上世紀七十年代初,該地因根治褒河,在石門所處峽谷修建水庫,國務院將水庫淹沒區內摩崖石刻中的十三種碑刻包括漢刻八品、曹魏和北魏摩崖各一品、南宋刻隸書三品等評定為“一級甲等文物”,並將石門洞及這些精選出的主要石刻計17方鑿遷移入漢中市博物館。後將石刻粘接復原,專列一室保存,陳列室取名“石門十三品陳列館”。十三款摩崖石刻書法作品,故而被稱之為“石門十三品”。

價值

石門十三品,俗稱“漢魏十三品”,是研究褒斜棧道通塞和漢中水利建設的珍貴史料,又是書法藝術的傑作。漢中石門石刻正是處在漢字由篆而隸的重要過度時期,它代表了漢字書法發展史上承前啟後的一個重要階段。這些石刻反映了我國文字由篆到隸、由隸書到楷書的發展過程,是文字發展的歷史真跡,從中可以看出我國書法演變的歷史軌跡。自秦末戰爭中,劉邦被項羽封為漢王,“王巴、蜀、漢中,都南鄭(今漢中市)”(《史記》),劉邦以漢中為根據地,出定三秦,譾滅項羽,遂以“漢”為名,建立漢朝。其後,遂有“漢人”、“漢民族”稱謂,中國書體亦被稱之為“漢字”,中國文化被稱為“漢文化”。

同時,它們是研究漢魏書法的實物標本,對我國書法藝術的發展發揮了啟迪和推動作用。漢中石門迄今仍遺存有為數可觀的漢魏石刻書法摩崖,1000多年來,一直為歷代學者所推崇。清代大學者楊守敬、康有為均稱讚石門書法藝術。光緒五年(1880年)石門石刻經楊守敬介紹到日本,受到東瀛書界的激賞,許多日本書法家購買石門摩崖拓片進行研究,被列為學習書法“必修之古典”。直到現在,日本書法界仍對漢中石門摩崖石刻給予高度評價。康有為十分推崇石門摩崖,他把古代著名石刻分為六等:一曰神品、二曰妙品、三曰高品、四曰精品、五曰逸品、六曰能品,在神品中僅列三石,《石門銘》就居其一。上世紀四十年代,《石門頌》的影印件曾多次再版問世。孫中山先生和一代書法大師于右任先生也極其推崇石門書法。于右任先生曾有“朝臨石門銘,暮寫二十品,辛苦集為聯,夜夜淚濕枕”的詩句。黃鎮同志曾題詞,讚譽為“國之瑰寶”。清代書法名家羅秀書評價說:“其飄逸也,如鳳舞晴空而其羽毛鮮麗。”

史籍記載

宋代歐陽修的《集古錄》、洪适的《隸釋》,趙明誠的《金石錄》等著作中對漢中石門石刻都有著錄,尤其清代以來,研究和著錄漢中石門摩崖石刻者日多。有清以來,凡較為重要的書法研究和輯錄隸書碑帖,幾乎都收有漢中《石門頌》等作品。清陸增祥《八瓊室金石補正》、畢沅《兩漢金石記》、《關中勝跡圖志》、《關中金石記》、王昶《金石萃編》,以及《潛研堂金石文跋尾》,還有歷代《一統志》、省、府、州、縣誌中都有著錄。民國時期,中國出版的第一部大型工具書《辭海》,其封面就是集漢中《石門頌》中的“辭”、“海”二字而成。

遷徙

漢中博物館

漢中博物館搬遷石門十三品,是一項艱巨而複雜的工作。為確保刻字的完整無損,須將摩崖鑿取,然後經修整外形後使之類似石碑。當時,主要靠人力和手工操作,輔之以電鑽之類的機械,個別部位在不影響安全的情況下實施了小爆破。第二步是運輸。從山石中鑿取的摩崖重達數噸至15噸,從山間或河邊要運到公路上去,摩崖下面只好輔設木軌,木軌上放置用圓木作成的滾筒,將摩崖平放在滾筒上,用木槓撬推滾筒,就這樣將摩崖運至公路上。然後裝入平板車,予以固定,將其緩慢地運至漢台博物館。接下來是修復摩崖。不少摩崖鑿取前已有裂縫,鑿出後便解體。有的在鑿取和搬運中因重力作用而出現破裂。所有這些問題需修復,凡斷面要除銹去污,進行粘合,背面作加固,正面要修復。經過處理,使之形成一個堅固的整體。對散落的碎塊要進行粘接,凡摩崖表面粘染的膠質物或污垢要逐一清除,漫漶不清的刻字要力求維護原貌。後來,國家撥專款修建陳列館,這13件摩崖置放在陳列館,是按產生的年代先後來排列的。

國際讚譽

近年來,文化開放,每年日本書道界有不少書家來漢中瞻仰石門石刻,都給予了予極高評價。日本書道界權威種穀扇舟先生1988年訪漢時,親筆寫下了“漢中石門,日本之師”的題字,其石刻至今屹立在漢中博物館。每年日本及各國遊客蒞臨漢中,都要瞻仰漢中石門摩崖石刻書法,無不嘆為觀止。

關於褒斜棧道

棧道

棧道在漢中市城北17公里褒河水庫內。這裡原為長250公里的峽谷,南口名“褒谷”,地處原褒城縣境;北口名斜谷,在眉縣。故統名褒斜谷,谷中棧道則名褒斜道。

漢中因氣候濕潤,降水豐沛,故有“小江南”之稱,又是古代兵家必爭之地。但漢中北倚秦嶺南屏巴山交通極為不便,物資運輸受到阻礙,於是漢中有了舉世聞名的棧道,也就是蜀道,李白筆下的“蜀道之難,難於上青天”。蜀道中最著名的褒斜棧道貫穿秦嶺山脈,道南口是“褒谷”,位於陝西漢中,北口稱“斜谷”,在陝西眉縣,故為"褒斜道"。全谷長250公里。這裡絕壁陡峻,山崖邊水流湍急,很難架設棧道。漢明帝下詔在褒谷最險處開鑿穿山隧洞。歷時6年,一條長15米的穿山隧洞開成,古稱“石門”。石門隧道內壁光滑平順,沒有斧、鑿、鑽等痕跡。石門是用什麼方法開鑿的呢?古人用油脂含量極高的松柏作燃料煅燒山崖四到五個小時,再向灼熱的崖面潑水或醋,使其驟然冷卻,自然酥裂,然後再用鐵制工具剝離。就這樣,先民在1900多年前成功完成了這一偉大工程。這是人類歷史上第一條人工開鑿的穿山隧道。

褒斜道自東漢以來,因政治和軍事的原因時開時閉。每一次開通,或記事或詠頌大多會採取摩崖石刻的方式。鐫刻於臨山石壁上的“摩崖”文字備受人們青睞。石門摩崖石刻以記述褒斜棧道開鑿、水利修建、以及題詠為主要內容,在時間上上迄東漢,下至明清,尤以東漢永平年間的《開通褒斜道刻石》、《石門頌》、北魏《石門銘》等最為著名,受到歷代中外書家讚頌。