特點

石家河古城

石家河古城西北部的鄧家灣發現許多塔形陶器,估計是宗教用品。有幾處用大陶缸相套排列成弧形,其中有的陶缸上刻有刻劃符號,估計與宗教活動有關,包括豬、狗、牛、羊、雞、猴、象、長尾鳥、龜、魚等陶塑,還有成百件人抱魚像,顯然是一處宗教活動中心。西南部的三房灣遺址發現大量的紅陶杯,達數十萬件之多。該遺址群的文化遺存從相當於大溪文化階段開始,經屈家嶺文化至石家河文化,形成了一個基本連續的發展序列。

基本架構

石家河古城

石家河古城演進軌跡

石家河文化遺存從相當於大溪文化階段開始,經屈家嶺文化至石家河文化,有一個基本連續演進的過程。其演進軌跡分為三期。

第一期屬屈家嶺文化,大約距今5000---4600年。這一時期,原始稻作農業開始大發展,普遍使用磨製的石器作生產工具,紡輪數量大為增加且質量變得小巧,制陶開始普遍推廣快輪技術。在一些古城聚落中,已出現了某種城鄉分化的跡象。

第二期屬石家河文化早期,大約距今4600---4300年。這一時期,石家河居民在積蓄屈家嶺文化能量的基礎上,積極大膽地進行變革創新。生產工具改進很大,生產水平明顯提高,私有制有了較大發展,原始宗教有了進一步規範,城鄉分化更為劇烈,其文化特徵明顯不同於屈家嶺文化時期。該時期是石家河文化最為繁榮興旺的時期。

第三期屬石家河文化晚期,大約距今4300年---4000年。這一時期,北方氣候趨於乾冷,華夏集團謀求連鎖式向南遷移。在此大背景下,中原的原始文化大舉南下,強烈影響長江中游的土著文化,石家河文化融入了大量的龍山文化因素,石家河文化逐步走向衰微。

傳播空間

石家河文化,以湖北天門的石家河為中心,在600多年的演變中,不斷向外傳播,形成了較大的文化空間。其大致範圍是,西進三峽,北到河南南部的上蔡、西平一線,東抵大別山麓,南至湖南的洞庭湖一帶,總面積約20多萬平方公里。由於傳播路線、傳播能量和地域文化面貌的差異,石家河文化的空間範圍分為一個主區、五個副區。石家河主區,主要分布在江漢平原,包括天門、京山、鍾祥等地;青龍泉副區(以鄖縣青龍泉遺址為代表),主要分布在鄂西北和漢水上游,包括恩施、十堰、河南的淅川等地;季石副區(以當陽季家湖遺址、宜都石板巷子遺址為代表),主要分布在江漢平原西部的宜都、枝江、當陽、松滋、荊門、宜昌等地;西花園副區(以隨州的西花園遺址為代表),主要分布在鄂東北的隨棗走廊一帶;堯家林副區(以通城的堯家林為代表),主要分布在鄂東南的通城、鹹寧、麻城、蘄春等地;劃城崗副區(以湖南安鄉的劃城崗遺址為代表),主要分布在洞庭湖西岸和北岸,包括湖南的安鄉、澧縣、華容等地。

聚落分布

石家河聚落分布有著明顯的層次等級,由中心聚落、一般聚落和聚落群體組成。位於湖北天門的石家河中心聚落是一座古城,規模達120萬平方米。古城內部,有明顯的功能分區,包括手工作坊區、居民生活區、祭祀區和墓葬區等。以新石器時代至青銅時代聚落人口來換算,城內約有30000---50000人口。在這箇中心聚落周圍約8平方公里範圍內,緊密環繞著二三十個一般聚落,形成一個具有密切關係的聚落群體。這個群體在石家河文化早期呈現出一派繁榮的氣象,是一個勢力相當大的部落聯盟組織,它不僅直接統治該聚落群體中的各個聚落,而且在一定程度上控制半徑約100公里左右的其它聚落,包括對荊門馬家垸(城)聚落、石首走馬嶺(城)聚落的控制。因此,石家河聚落群,是石家河文化時期江漢平原的統治中心。

生產狀況

石家河聚落背倚大洪山余脈,周圍有河流環繞,加之土地肥沃,氣候溫暖,這樣就形成了以原始稻作農業為主的農業生產格局。此外,還有釀酒、飼養家畜和捕撈野魚。

農業生產工具一般為磨製的石器,器體較小且精緻。有石斧、石錛、石鋤、石鐮、石刀、石棒、石鑽、研磨器等。居民們用石斧砍伐荊棘,用石鋤開荒整地,用石鐮收割谷穗,用石棒和研磨器反覆碾磨穀物,以脫掉穀殼和磨碎穀粒。糧食有了剩餘的,用來釀酒、飼養家畜。飼養的家畜有豬、狗、羊、雞等。飼養家畜的增多,為居民們提供了更多的肉食來源。捕魚在居民的經濟生活中占有相當的地位。捕魚的工具主要有石鏃、石矛、骨鏃、骨魚鏢等。

為了更好地發展生產,手工業從農業中分離出來。這使得手工業獲得了很快的發展。制陶普遍使用了輪制技術,有專門的制陶作坊,而且有些作坊專門生產一種產品。如陶塑人、紅陶杯、小動物等。這種專業化的生產一直延續到石家河文化晚期,生產的陶器越來越精緻,留下了眾多的陶塑作品。在原始藝術中,還沒有哪種藝術作品能超越石家河的陶塑藝術價值。生產出的陶器除自用外,還與外面的各個聚落進行交換。交換的範圍,包括今湖北省的各地以及河南省的很多地方。

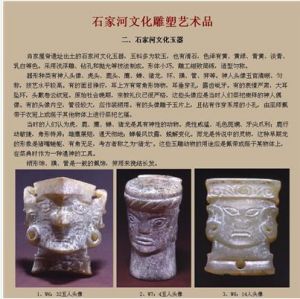

在石家河文化早期,就有了冶銅手工業,到晚期更加發展。石家河文化晚期,產生了專業化的冶玉手工業,其制玉技術極為完善。製作過程主要有開料、制坯成形、雕琢紋飾、鑽孔、拋光等工序。玉器的藝術風格,吸納了山東龍山文化和浙江良渚文化的因素,改造成鮮明的地域特色,並有深刻的文化內涵。一些精美的玉器還交換到了鍾祥的六合、荊州市郊的棗林崗等地。

防衛體系

石家河聚落的防衛體系主要是修築城垣。現在還有部分城垣遺蹟屹立在那裡,似乎是在見證那段歷史的輝煌。城垣是在石家河文化早期構築的,規模浩大,由城牆、城壕和外圍台崗共同構成。城牆的牆體,其牆基寬達50米,上寬4---5米,高達6米多。牆體坡度很小,約在25度左右。牆土堆積分兩層。整個城牆用土約為76萬立方米。現在還有部分城牆屹立在那裡,似乎是在為石家河文化的輝煌作歷史的見證。城牆以外開挖環牆壕溝,再外就是台崗。武士們在禦敵時,使用的武器有石斧、石鉞、石鏃、石矛,捕魚的石鏃、石矛以及骨鏃、骨魚鏢等也會派上用場。石鏃的數量很少,磨製不精,形式主要為寬扁柳葉形。石家河文化時期的防衛體系,比大溪文化時期、屈家嶺文化時期的防衛體系有很大的進步。大溪文化時期的防衛體系以壕溝為主,城垣為輔,表現為壕溝寬深、城牆矮窄。而屈家嶺文化時期的防禦體系大多以城牆為主,壕溝為輔。石家河古城則是城牆、壕溝並重。這種變化,既體現了築城技術的進步,又說明了石家河文化已進入了原始文化的一個新階段。

財富分配

石家河聚落的財富分配,明顯存在不公,權勢財富向少數上層首領集中。這可以從墓葬的形制大小和隨葬品的數量質量看出。石家河文化早期,一般實行土坑葬。有的大型土坑墓里,有石鉞等,隨葬品多達一百餘件,而一般的只有二三十件,少數墓葬甚至沒有葬品。石家河文化晚期,普遍實行瓮棺葬。在天門石家河的肖家屋脊遺址發現了77座瓮棺葬。其中有一座瓮棺的形制特別大,隨葬玉器特別多,達到56件,其數量幾乎相當於其它所有瓮棺內玉器的總合,其質量更比其它瓮棺葬內的玉器要好的多。這就表明,聚落內部的財富分配出現了劇烈的兩極分化。石家河聚落的居民,對財富的分配使用,還有一個特點,就是非生產性支出較大。如厚葬、尚玉、追求精美的陶器,成為當時的一種社會風氣。

宗教習俗

原始宗教特別是祭祀上天、慶賀豐收,是石家河文化大廈的一個重要組成部分。石家河聚落的宗教活動,其主要場所在鄧家灣,三房灣、肖家屋脊是兩個次要的場所。石家河居民主要在鄧家灣組織慶賀豐收的祭祀活動。祭祀的場地是經過仔細平整的。場地上有大量的陶缸,陶缸相互套接成線條式擺放。陶缸上刻畫有鐮刀、杯子和類似號角的圖形,代表獲得了大豐收的收割場面。場地上挖有多處祭祀坑,坑中埋著一種巨形陶祖。場地上還有無數陶偶和陶塑動物等。陶偶有各種姿態,大多為跪坐抱魚式:即雙腿跪坐,左手托魚尾,右手按魚頭,姿態虔誠恭敬。有的陶偶作舞蹈狀,表示慶賀。大量的陶塑動物則代表祭祀時用的犧牲品。

在祭祀時,把玉人頭像當作崇拜的神靈形象。在用玉器製作的各種動物形象中,背面都有小孔,專職的巫師將這些玉器綴縫或者鑲嵌在法衣上,舞起法具,通過這些動物神靈,溝通天地人神的關係。

有必要說明的是,石家河文化的宗教活動具有獨占性和壟斷性,這是在文明起源過程中才會發生的現象。按照童恩正和嚴文明的觀點,原始宗教在文明和國家起源過程中,具有非常重要的作用。氏族的上層集團在從事宗教活動過程中,得以逐漸地掌握了控制人力資源的方法和途徑,並使之制度化和經常化。由此可以分析,石家河聚落的首領們在實行統治時,把宗教當作了一種組織和影響部落居民的手段。正是依靠這種手段,石家河古城的構築才得以完成,內部的分工才得以落實,龐大的部落才得以維持正常的秩序,並得以控制較遠的部落,得到發展興旺。

石家河文化大廈,與長江下游的良渚文化、江蘇新沂的大汶口文化、遼河流域的紅山文化、黃河流域秦安大地灣的仰韶文化、山西襄汾的陶寺文化一起,共同編織出一幅新石器時代多彩的文化畫卷,共同推動著史前文化走向文明的門檻。4000多年過去了,創建石家河文化大廈的居民,他們的容顏軀體早已隨風消散。但是,這座史前文化大廈閃耀著的時間幽光和絢麗光輝,將會永遠鐫刻在中華文明起源的歷史進程中。

景點

石家河古城

石家河古城讓人驚嘆的長江流域輝煌的文明,竟然還有那么多讓人們足足陌生了三千年之久的謎!在三星堆史前古城發掘的同時,長江中、下游也同時發現了石家河、良渚兩大史前城市群,並且時間比三星堆古城更早,同樣輝煌燦爛,讓人目不暇接。公元前3000年漢水流域,先人們(或許就是從巫、巴山地走出來的先巴民族)就在今天湖北天門市石河鎮北,建起了規模宏大的古城。

這個南-北、東-西各有一千多米、呈不規則長方形的石家河古城,面積竟然高達120萬平方米,是我國發現的同時代古城中面積最大的城。而千餘年後的商王朝早期都城,被稱為湯都西亳的考古發掘出來的堰師商城,面積也不過才190萬平方米。然而1000年後,與三星堆古城一樣的命運,這座史前古城突然被廢棄,直到西周時期,才有人居住,並築有小小的土城堡。而這座史前巨城,就在歷史中消失得無影無蹤。

這座史前巨城之大,讓人目瞪口呆,僅現存的城垣西邊的壕溝寬就有60至80米,可以想像當時的城高池深,有著良好的防禦能力。廢城遺址中還考古發掘出許多讓人感興趣的地方,城內有著巨大的宮殿或宗廟等特殊用途的大型建築,考古學者認為這是祭祀或其它宗教儀式有關的建築。

緊鄰的土坑中出土了數千件陶塑動物和人像。5000多件動物有家養的豬、羊、牛、雞、狗,也有野生的象、猴、兔、狐狸、狼、虎;有天上飛的長尾鳥、短尾鳥、貓頭鷹和野雉,有水中游的大嘴魚,甚至還有灘涂地上爬的龜鱉。

雙膝跪坐的人像,大多是頭戴淺圓帽,身著長裙,頭後挽髻,奇怪的是他們左手托魚尾、右手按魚頭,顯得端莊而虔誠,只有個別似蹲踞或擺動手臂舞蹈的狀態。數量達200多件的陶塑人像,他們在進行宗教祭祀,或是先民們藝術生活的體現?

遺址中的一個陶罐上面刻畫著一個神奇的人物,頭戴花翎帽,身著短裙,腳穿長筒靴,右手高舉著大鉞,從形態看儼然是一位王者和統帥形象,服裝與巫師的服裝截然不同。從中可以看出,城中主要住的人就是貴族、巫師和武士。

當然城中也少不了許多手工業工匠,巨城內也有許多甚至讓考古家們也弄不明白的器物,比如城內西南部的土台上,有大量紅陶杯堆積,數量達數十萬件之巨,質地粗糙的紅陶杯且不宜日常使用,似乎不是為了與別的地方進行交換的專業化大規模生產,是用於宗教宗教或是其它什麼用途呢?

還有城東的蓄樹嶺,許多按一定規律擺放的大型項目陶缸,缸體上有著三種刻畫符號,分別體現農業、軍事和祭祀活動主題,有什麼用途,是否體現《左傳》說的“國之大事,在祀與戎”?

有大量工匠存在,所以不出產玉和銅的石家河,發掘出許多雕工細膩、造型別致的人面形、龍形環、鳳形環和蟬形精美玉器,出土過孔雀石等品位較高的銅礦石,出土過殘銅片,說明石家河古城與外地存在著三星堆古城類似的貢納或貿易關係。

相鄰石家河古城的地區,同時還發現6座古城,有面積20萬平方米的荊門馬家垸城,也有5-8萬平方米的小城,學者們據此判斷,石家河文化已經出現呈金字塔結構的酋邦制國家形態。

歷史評價

石家河古城

石家河古城石家河遺址是中國長江中游地區迄今發現分布面積最大、保存最為完整的新石器時代聚落遺址。它位於天門市石河鎮,毗鄰鎮北,分屬土城村,蘆嶺村、唐李村、東橋村轄地,東南距天門市城區約16公里。遺址占地面積8餘平方公里,由40處地點組成(附表)。各地點相距很近,有的甚至緊密相連,其中心區還有一座中國目前發現規模最大的構築於屈家嶺文化時期的古城和一座保存完整的西周城址。石家河遺址及由它命名的石家河文化代表了長江中游地區史前文化發展的最高水平,在中華民族文明起源與發展史上占有十分重要的地位。1956年11月15日,石家河遺址由湖北省人民委員會公布為第一批重點文物保護單位;1996年11月由國務院公布為全國重點文物保護單位。

目前,天門市政府按照湖北省文物局的部署,委託湖北省文物考古研究所編制了《湖北省天門石市家河遺址保護管理總體規劃》,擬分三期目標進行實施。據專家評估,石家河遺址具有深厚的歷史文化價值和社會、經濟價值。

從歷史文化價值來說,石家河古城是中國目前已被確認的新石器時代城址中規模最大的一座,其附屬地點之多,分布面積之廣,在同時期遺址中罕見,具有稀有性、獨特性和典型意義。它不僅是中華民族的寶貴財富,也是世界人類發展進步的寶貴文化遺產。

長江中游新石器時代文化是構建中華民族文化的重要基石之一,而石家河遺址是其核心部位的典型遺址,是研究我國史前社會生產、社會生活、社會性質、社會結構、人口分布、聚落的發展演變,民族形成與文明起源、邦國興起的實物資料寶庫,具有不可替代的歷史文化研究價值。對於廓清中國上古史中的迷霧,探討多元一體民族國家的形成有著重要意義。

遺址內涵豐富,廢墟形態保存較好,除社會歷史文化研究外,還可以為海內外自然史、科技史及生態環境等多學科領域的學人進行專業考察提供研究園地。眾多的原始藝術品,堪稱當時的藝術傑作,具有傳承借鑑價值和審美價值。

從社會價值來看,石家河遺址比較集中地保存了古代人類在特定環境和階段進行開拓性社會實踐活動所創造的大量優秀歷史文化遺存。該聚落由形成、發展、繁榮到衰落的過程,為人們鑑古知今留下了生動、直觀的實物教材,具有歷史教育、科學教育功能。對於增強民族凝聚力,提高民族自信心,樹立“與時俱進,開拓創新”的進取精神,實現科教興國都具有重要意義。

就其經濟價值而言,石家河遺址是國土資源中的重要人文資源,對提高地方知名度具有極高的歷史文化品牌價值。其出土文物的造型、圖案,不僅可供設計製作富有地方特色的工藝美術品,直接產生經濟價值;而且可以作為地方。

工農業產品的商標,具有較高的無形資產價值。

尤其作為珍貴的文物古蹟,它是重要的旅遊資源和環境資源,對其進行有效保護,合理運用,可促進長江中游旅遊業持續發展,為發展第三產業營造新的經濟成長點。該遺址地處華中,緊鄰天門市中心城區,毗鄰公路國道與鐵路線,交通便利,可進入性強。對外可溝通鄰近各地的歷史文化與自然景區,形成旅遊網路,有良好的發展前景。