概念

知識也是人類在實踐中認識客觀世界(包括人類自身)的成果,它包括事實、信息的描述或在教育和實踐中獲得的技能。知識是人類從各個途徑中獲得得經過提升總結與凝練的系統的認識。在哲學中,關於知識的研究叫做認識論,知識的獲取涉及到許多複雜的過程:感覺、交流、推理。知識也可以看成構成人類智慧的最根本的因素,知識具有一致性,公允性,判斷真偽要以邏輯,而非立場。知識的定義在認識論中仍然是一個爭論不止的問題,羅伯特⋅格蘭特指出,儘管“什麼是知識”這個問題激發了世界上眾多偉大思想家的興趣,至今也沒有一個統一而明確的界定。

從類型學看,知識可分為簡單知識和複雜知識、獨有知識和共有知識、具體知識和抽象知識、顯性知識和隱性知識等。20世紀50年代,世界著名的科學學大師麥可⋅波蘭尼(卡爾⋅波蘭尼的弟弟)發現了知識的隱性維度,並認為是他一生中最重要的發現。

知識的概念是哲學認識論領域最為重要的一個概念。

知識如果不能改變行為,就沒有用處;但是知識一旦改變了行為,知識本身就立刻失去意義。——《未來簡史》

英國著名史學家彼得·伯克曾在論述中半戲謔地提出,知識是:“近代早期歐洲所謂的知識革命——文藝復興、科學革命和啟蒙運動——僅僅是某些大眾或實用知識的表面化,及由學術結構確立起它們作為知識的正當性而已”。

亦或因出於史料闡述的便利,伯克使用了一種比較寬泛和表淺的“知識”定義:“本書為方便起見,用‘信息’一詞來特指相對‘原始的’、特殊的和實際的,以‘知識’表示通過深思‘熟慮的’、處理過的或系統化的(解釋)” 。

漢語詞語

漢語詞源

“知識”的“知”,字從矢從口,矢亦聲。“矢”指“射箭”,“口”指“說話”。“矢”與“口”聯合起來表示“說話像射箭,說對話像箭中靶心”。本義:說的很準(一語中的)。 “不知”或“未知”就是指話沒有說準,就好像射箭沒有擊中靶心。箭有沒有射準,可以由報靶員證實;話有沒有說準,可以由公眾檢驗。例:十八世紀英國天文學家哈雷聲稱他知道哈雷彗星的行為規律,並預報這顆彗星於1759年重新出現。後在1759年1月21日,人們果然又一次看到這顆彗星。哈雷說的很準,這就是“知”。

“知識”的“識”,繁體寫作“識”字從言從戠,戠亦聲。“戠”字從音從戈,《說文》稱此字的字義已因師承中斷而闕如,其實我們如今還是可以了解其本義的。“戠”字從音從戈,本指古代軍隊的方陣操練。“音”指教官口令聲(包括號令軍陣進退的鼓聲、軍人喊殺聲),“戈”指參加操演軍人的武器。隨著教官指令,軍陣會出現整體前進或後退、左移或右移、橫排佇列依次前進、一起向左揮戈、一起向右揮戈等整齊劃一的團體動作,在檢閱台上往下看軍陣操練,就好像我們在體育場看台上觀看團體操表演,會看到參演人員整齊劃一的動作所形成的各種圖形。 因此,“戠”字本義就是“規則圖形及其變換”。凡從“戠”之字皆此義。例∶“織”就是在布匹製造過程中加入圖案,使其成花布。又如,“幟”就是在旗布的製造過程中加入本國的圖案,作為本國標誌,如中國國旗有五星圖案,美國國旗有星條圖案,英國國旗有米字形圖案等。再如,“職”就是團體操參演人員,任務就是接受指令,然後作出要求的動作。參演人員都這樣做的結果,就是團體操變換出各種圖形。綜上所述,我們在此給出“識(識)”的本義、引申義。本義:用語言描述圖案的形狀和細節。 引申義:區別、辨別。舉例:“識字”就是“根據字的形狀、結構、筆畫認字”。同時學習知識有速度,有方法,迅速學習知識或者迅速知道知識是需要方式和方法的,例如:通過網路渠道學習,通過書籍學習等。

引證解釋

相識的人;朋友。

《墨子·號令》:“其有知識兄弟欲見之,為召,勿令入里巷中。” 岑仲勉 註:“知識,友人也。”

《呂氏春秋·遇合》:“人有大臭者,其親戚兄弟妻妾知識無能與居者。”

漢 孔融 《論盛孝章書》:“海內知識,零落殆盡,惟有 會稽 盛孝章 尚存。”

唐 白居易 《感逝寄遠》詩:“昨日聞甲死,今朝聞乙死。知識三分中,二分化為鬼。”

明 羅貫中 《風雲會》楔子:“近奉聖旨,招募智勇之士……兄弟,但有知識,當為國引進咱。”

結識;交遊。

《南史·虞悰傳》:“ 悰 性敦實,與人知識,必相存訪,親疏皆有終始,世以此稱之。”

《水滸傳》第七九回:“原來這 聞煥章 是有名文士,朝廷大臣多有知識的,俱備酒食迎接。”

了解;辨識。

漢 劉向 《列女傳·齊管妾婧》:“人已語君矣,君不知識邪?”

《魏書·閹官傳·賈粲》:“ 世宗 末,漸被知識,得充內侍。”

唐 薛用弱 《集異記·汪鳳》:“每面各有朱記七窠,文若謬篆,而又屈曲勾連,不可知識。”

《初刻拍案驚奇》卷二七:“院主大相敬重,又見他知識事體,凡院中大小事務,悉憑他主張。”

魯迅 《三閒集·現今的新文學的概觀》:“在文學界也一樣,我們知道得太不多,而幫助我們知識的材料也太少。”

指辨識事物的能力。

明 焦竑 《焦氏筆乘·讀孟子》:“孩提之童,則知識生,混沌鑿矣。”

人類認識自然和社會的成果或結晶。包括經驗知識和理論知識。

毛澤東 《整頓黨的作風》:“自從有階級的社會存在以來,世界上的知識只有兩門,一門叫做生產鬥爭知識,一門叫做階級鬥爭知識。自然科學、社會科學,就是這兩門知識的結晶,哲學則是關於自然知識和社會知識的概括和總結。”

朱自清 《論老實話》:“大家在知識上要求真實,他們要知道事實,尋求真理。”

巴金 《後記》:“我從他們那裡得到不少的生活知識。”

1.相識的人;朋友。

《墨子·號令》:“其有知識兄弟欲見之,為召,勿令入里巷中。” 岑仲勉 註:“知識,友人也。”

《呂氏春秋·遇合》:“人有大臭者,其親戚兄弟妻妾知識無能與居者。”

漢 孔融 《論盛孝章書》:“海內知識,零落殆盡,惟有 會稽 盛孝章 尚存。”

唐 白居易 《感逝寄遠》詩:“昨日聞甲死,今朝聞乙死。知識三分中,二分化為鬼。”

明 羅貫中 《風雲會》楔子:“近奉聖旨,招募智勇之士……兄弟,但有知識,當為國引進咱。”

2.結識;交遊。

《南史·虞悰傳》:“ 悰 性敦實,與人知識,必相存訪,親疏皆有終始,世以此稱之。”

《水滸傳》第七九回:“原來這 聞煥章 是有名文士,朝廷大臣多有知識的,俱備酒食迎接。”

3.了解;辨識。

漢 劉向 《列女傳·齊管妾婧》:“人已語君矣,君不知識邪?”

《魏書·閹官傳·賈粲》:“ 世宗 末,漸被知識,得充內侍。”

唐 薛用弱 《集異記·汪鳳》:“每面各有朱記七窠,文若謬篆,而又屈曲勾連,不可知識。”

《初刻拍案驚奇》卷二七:“院主大相敬重,又見他知識事體,凡院中大小事務,悉憑他主張。”

魯迅 《三閒集·現今的新文學的概觀》:“在文學界也一樣,我們知道得太不多,而幫助我們知識的材料也太少。”

4.指辨識事物的能力。

明 焦竑 《焦氏筆乘·讀孟子》:“孩提之童,則知識生,混沌鑿矣。”

5.人類認識自然和社會的成果或結晶。包括經驗知識和理論知識。

毛澤東 《整頓黨的作風》:“自從有階級的社會存在以來,世界上的知識只有兩門,一門叫做生產鬥爭知識,一門叫做階級鬥爭知識。自然科學、社會科學,就是這兩門知識的結晶,哲學則是關於自然知識和社會知識的概括和總結。”

朱自清 《論老實話》:“大家在知識上要求真實,他們要知道事實,尋求真理。”

巴金 《後記》:“我從他們那裡得到不少的生活知識。”

深入研究

教育心理學

個體通過與環境相互作用後獲得的信息,在心理學上稱之為知識。

知識分類 按現代認知心理學的理解,知識有廣義與狹義之分。廣義的知識可以分為兩類,即陳述性知識、程式性知識。

1.陳述性知識:陳述性知識是描述客觀事物的特點及關係的知識,也稱為描述性知識。陳述性知識主要包括三種不同水平:符號表征、概念、命題。

符號表征是最簡單的陳述性知識。所謂符號表征就指代表一定事物的符號。如學生所學習的英語單詞的詞形、數學中的數字、物理公式中的符號、化學元素的符號等都是符號表征。

概念是對一類事物本質特徵的反映,是較為複雜的陳述性知識。

命題是對事物之間關係陳述,是複雜的陳述性知識。命題可以分為兩類:一類是非概括性命題,只表示兩個以上的特殊事物之間關係。另一類命題表示若干事物之間的關係,這類命題叫概括,如“圓的直徑是它的半徑的兩倍”,這裡的倍數關係是普遍的關係。

2.程式性知識:程式性知識是一套關於辦事的操作步驟的知識,也稱操作性知識。這類知識主要用來解決“做什麼”和“如何做”的問題,用來進行操作和實踐。

策略性知識是一種較為特殊的程式性知識。它是關於認識活動的方法和技巧的知識。如∶如何有效記憶,如何明確解決問題的思維方向等。

與哲學不同,認知心理學是從知識的來源、個體知識的產生過程及表征形式等角度對知識進行研究的。如∶皮亞傑認為,經驗來源於個體與環境的互動作用,這種經驗可分為兩類:一類是物理經驗,它來自外部世界,是個體作用於客體而獲得的關於客觀事物及其認識;另一類是邏輯──數學經驗,它來自主體的動作,是個體理解動作與動作之間相互協調結果。如兒童通過擺弄物體,獲得關於數量守恆的經驗,學生通過數學推理獲得關於數學原理認識。皮亞傑對知識的定義是從個體知識的產生過程來表述的。布盧姆在《教育目標分類學》中認為知識是“對具體事物和普遍原理的回憶,對方法和過程的回憶,或者對一種模式、結構或框架的回憶”,這是從知識所包含的內容的角度說的,屬於一種現象描述。

我們認為,在理解知識的含義時,有必要把作為人類社會共同財富的知識與作為個體頭腦中的知識區分開來。人類社會的知識是客觀存在的,但個體頭腦中的知識並不是客觀現實本身,而是個體的一種主觀表征,即人腦中的知識結構,它包括感覺、知覺、表象等,又包括概念、命題、圖式,它們分別標誌著個體對客觀事物反應不同廣度和深度,這是通過個體認知活動而形成。一般來說,個體知識以從具體到抽象的層次網路結構的形式存儲於大腦之中。哲學主要對人類社會共同知識的性質進行研究,心理學則主要對個體知識的性質進行研究。

知識管理

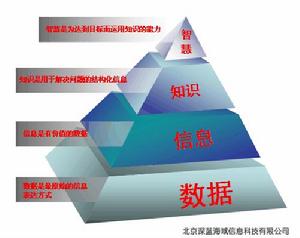

先來看一張知識的階層圖:

知識階層遞進圖

知識階層遞進圖在這裡我們可以看到,知識的五種演進層次,可以雙向演進。從噪音中分揀出來數據,轉化為信息,升級為知識,升華為智慧。這樣一個過程,是信息的管理和分類過程,讓信息從龐大無序到分類有序,各取所需。這就是一個知識管理的過程,也是一個讓信息價值升華的過程。

反過來,隨著信息生產手段的極大豐富,當信息達到一定量的時候,我們發現噪音出現了,信息生產的過程其實也是一個不斷衰退的過程,從智慧-傳播為知識,從知識普及為信息,從信息變為記錄的數據,到數據這裡已經失去了套用價值,只有記錄價值了,從數據衰退到噪音,就已經是純粹無效的東西了。

由此我們可以推導出以下詳細流程:

分析完這個知識的演進流程,我們已經可以看出知識的定義需要幾個關鍵點:

拿來就用,需要具備立馬可以指導實踐、行動的作用。用的是否高妙、正確,這一定程度上也取決於用的人。

表達表現,必須是可以表達、表現出來,具備傳承性。表達的形式可以多種多樣,但必須能夠讓接收者理解,表達的過程也會產生一定的信息損耗。

於是,我們可以做出如下結論,知識就是一切人類總結歸納,並認為正確真實,可以指導解決實踐問題的觀點、經驗、程式等信息。

知識作為一種特殊的信息,它具備了更多的附加特徵,也就是說,某一種信息如果越多增加這種特徵的烙印,就越接近知識。

隱性特徵

說明:知識具備較強的隱蔽性,需要進行歸納、總結、提煉。

行動導向特徵

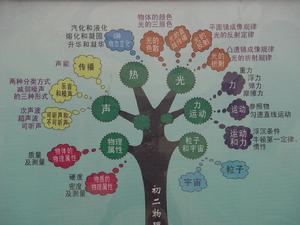

知識樹

知識樹說明:知識能夠直接推動人的決策和行為,加速行動過程。

動態特徵

說明:知識不斷更新和修正。

主觀特徵

說明:每個人對知識的理解,都會加入自己的主觀意願。

可複製/轉移

說明:知識可以被複製和轉移,可重複利用。

延展生長特徵

說明:知識在套用、交流的過程中,被不斷豐富和拓展。

資本特徵

說明:知識就是金錢。

倍增特徵

說明:知識經過傳播不會減少,而會產生倍增效應。一個知識兩人分享,就至少有兩條。

熟練特徵

說明:知識運用越熟練,有效性越高。

情境特徵

說明:知識必須在規定的情景下起作用,人類選擇知識一般都會進行情境對比。

心智接受特徵

說明:知識必須經過人的心智內化,真正理解,才能被準確運用。

結果導向特徵

說明:知識不但加速過程,也導向一個可預期的結果。

權力特徵

說明:掌握知識的人,即便不在職務高位,也擁有一定的隱性權力。

生命特徵

說明:知識是有產生和實效的過程,有生命長短,不是永久有效的。

知識經濟

人類進入知識經濟的時代意義:知識經濟是經濟成長直接依賴於知識和信息的生產、傳播和使用,以高技術產業為第一產業支柱,以智力資源為首要依託,它是可持續發展的經濟。按照世界經濟合作及發展組織的說法,知識經濟就是以現代科學技術為核心的,建立在知識和信息的生產、存儲、使用和消費之上的經濟。

野中郁次郎(Nonaka)認為知識是一種被確認的信念,通過知識持有者和接收者的信念模式和約束來創造、組織和傳遞,在傳遞知識的同時也傳遞著一套文化系統。知識是從不相關或相關的信息中變化、重構、創造而得到的,其內涵比數據、信息要更廣、更深、更豐富。此觀點強調知識與背景,以及知識與信息的關係。他在 《創造知識的企業》區分兩種知識形式:隱性知識(Tacit Knowledge)和顯性知識(Explicit Knowledge)。根據這樣的劃分,前兩類知識是顯性知識,企業可以通過閱讀材料或教材,參加會議和查詢資料庫獲得,對這一類知識可以實現信息化;而後兩類知識屬於隱性知識,則是更加含蓄的知識,難以量化和信息化,難以通過正式的信息渠道轉讓。它的特點是

(a)它是一種程式性知識、與行動密切相關;

(b)在日常生活中,隱性知識具有有用性,是人們達到價值目標的工具。目標的價值越高,這種知識支持獲得目標越直接,這種知識就越有用;

(c)隱性知識獲得不能從他人那裡獲得直接的幫助,它通常靠自己去獲得,是不能言傳的知識。隱性知識顯性化就是知識分享的過程。

SECI模型

野中郁次郎和竹內廣孝(1991)還並提出了“知識創造”的完整模型——SECI模型

數據、信息、知識的區別和聯繫(Michael Earl)

數據 信息 知識

內容事件 趨勢 專業知識

形式交流 模式 學習

信息任務 描述 操作 編碼

獲取方式 觀察 判斷 體驗

組織意圖 自動化 決策 行動

OECD分類

世界經合組織( OECD)在1996年的年度報告 《以知識為基礎的經濟》中將知識分為四大類

(a) 知道是什麼的知識( Know - what) ,主要是敘述事實方面的知識;

(b)知道為什麼的知識(Know - why) ,主要是自然原理和規律方面的知識;

(c)知道怎么做的知識(Know - how) ,主要是指對某些事物的技能和能力;

(d)知道是誰的知識(Know - who) ,涉及誰知道和誰知道如何做某些事的知識。

Davenport & Prusak整合了知識的形態、組成元素、主要作用和存儲主體等元素,從以下方面描述了知識的定義:

(1)知識的形態:知識是一個流動、動態的混合體,隨著刺激和學習隨時改變、更新;

(2)組成元素:包括經驗、價值觀、情景信息和專業洞察力;

(3)主要功能:它提供了一個參考結構來評估和整合新刺激所產生的信息與經驗,形成新的結構並可以指導決策和行為;

(4)存儲主體:它有知者(knower)的心智產生並被利用,在組織中知識不僅僅存在於檔案與知識庫中,更存在於例行的工作、流程、實踐與文化中。

![知識[詞語解釋] 知識[詞語解釋]](/img/c/116/nBnauM3XxMDN1kDN3UTOwADO1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzL1kzLzEzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg)