概 述

睪丸淋巴瘤較為罕見,約占睪丸腫瘤的5%。DoLL等總結了7743例睪丸腫瘤,其中原發於睪丸的惡性淋巴瘤360例,占4.6%。本病是60歲以上年齡組中最常見的睪丸腫瘤。流行病學

惡性淋巴瘤--睪丸浸潤

惡性淋巴瘤--睪丸浸潤睪丸淋巴瘤可發生在任何年齡多數在50歲以上高峰年齡60~70歲,是男性睪丸腫瘤常見類型健康搜尋,雙側睪丸腫瘤也是以淋巴瘤最為常見,據文獻報導,兩側睪丸受累約為18%~20%。NHL繼發累及睪丸的機會近6%。無種族差異,尚不清楚睪丸淋巴瘤與早期睪丸異常有何種聯繫。不同組織學亞型淋巴瘤在睪丸切除術後幾個月至幾年時間裡累及對側睪丸。自1877年Malassez首先描述了睪丸惡性淋巴瘤的特點後,相繼很多報告均提出,本病具有結外侵犯的傾向常常累及皮膚、中樞神經系統、韋氏環及周圍組織。此外,常侵犯雙側睪丸發病年齡在50歲以上且預後不良。根據Rappaport分類,原發於睪丸的淋巴瘤多為瀰漫性組織細胞型或分化差的淋巴細胞型睪丸結節性非霍奇金淋巴瘤及霍奇金淋巴瘤極為罕見。DoLL綜合了5名作者4866例惡性淋巴瘤(包括1059例霍奇金病),其中睪丸受侵的僅有27例健康搜尋,占0.55%。然而,屍檢的資料,非霍奇金淋巴瘤(NHL)睪丸受侵的機會比臨床上高出很多倍。Givler等對102例男性NHL屍檢的結果證實顯微鏡下睪丸受侵的發生率為18.6%,其中29例成淋巴細胞型中的8例,30例瀰漫性組織細胞型中5例及25例混合細胞型中6例發生睪丸侵犯健康搜尋。Banks等報告非洲伯基特淋巴瘤的10%,美洲伯基特淋巴瘤的29%,屍檢有睪丸侵犯。這些結果表明:惡性淋巴瘤睪丸受侵的發生率與組織學亞型有關。

病因

一些病人有睪丸外傷、睪丸炎或精索絲蟲病史。睪丸下降不全者極為罕見。然而至今本病發生的確切病因仍不清楚發病機制: 睪丸淋巴瘤大小變化差異很大,常累及附睪及精索和精囊,但鞘膜和陰囊皮膚極少累及。睪丸淋巴瘤有不同的結構絕大多數報導病例具有中高級別,瀰漫大細胞淋巴瘤鶒是最常見的類型。沒經驗鶒的病理醫師易將原發睪丸淋巴瘤診斷為精原細胞瘤,若患者為老年,應考慮是否健康搜尋是淋巴瘤。該病的病變範圍是診斷的最重要因素。出現淋巴結轉移(疾病2級)特別是巨大的淋巴結腫大,往往預後不佳。其他診斷因素包括原發腫瘤的大小(大於9cm),系統綜合徵的出現和年齡大於65歲。

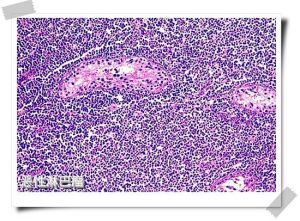

大體標本:睪丸腫瘤鶒的大體標本腫瘤主要侵犯睪丸體通常被完整的睪丸鞘膜覆蓋,精囊和附睪一般均受侵犯。大體標本切片觀察,腫瘤結構排列均勻睪丸被瀰漫侵犯,常呈結節狀,可以是多發性,亦可為單發。常伴有出血及壞死,通常為灰色、淺黃色、淺紅色及褐色。顯微鏡下所見:睪丸淋巴瘤,幾乎都是非霍奇金淋巴瘤,霍奇金淋巴瘤極為罕見。除了個別病人組織學結構為結節性淋巴瘤外,所有的睪丸淋巴瘤均為瀰漫性。然而鶒,由於早年的病例未採用統一的分類標準採用的術語亦不盡相同,分類中的大多數是網織細胞肉瘤,其次是淋巴細胞型淋巴瘤。後來大部分臨床報告均採用Rappaport分類,在一組用該方法分類的170例病人中,瀰漫性組織細胞型占76%;低分化淋巴細胞型占14%;瀰漫性混合細胞型占3%;其他類型占7%。Rappaport分類中瀰漫性組織細胞型淋巴瘤,實際上是一組免疫學及形態學上很複雜的疾病,基本上這種亞型被歸入預後差的淋巴瘤鶒Paladugu等報告了20例瀰漫性組織細胞型淋巴瘤,其中19例為大無裂細胞型與大裂細胞淋巴瘤相比大無裂型預後差且對化療不敏感鶒。採用國際工作方案分類法,3個系列69例睪丸淋巴瘤,47例為中度惡性21例為高度惡性,僅1例為低度惡性 ;

實驗室檢查:

病理組織學檢查,確診為淋巴瘤。 其它輔助檢查: 全血細胞計數、骨髓、肝腎功能及血清生化檢查,由於腦膜受侵的機會較多,腰椎穿刺腦積液細胞學檢查也很必要。腹部CT及淋巴管造影對於明確分期是必須的。如懷疑肝受侵應做經皮肝穿刺及腹腔鏡肝活檢術

臨床表現

大多數患者表現為,睪丸無痛性腫大、下墜,下墜持續幾周至幾個月,偶見持續幾年者,少數患者有疼痛睪丸質地堅硬,表面光滑或有結節晚期可伴有全身症狀,如:貧血、消瘦厭食、發熱、皮膚、韋氏環及周圍組織受損。除上述部位外,疾病的終末期,常發生多器官播散,包括淋巴結、骨髓、脾臟、皮膚、中樞神經系統及肺。還有的發生淋巴細胞白血病

診斷

睪丸淋巴瘤主要依賴獲取原發腫瘤組織學標本確診。另外,需注意主動脈附近區域淋巴結和遠端轉移包括Waldeyer淋巴環、肺骨胸膜皮膚和中樞神經系統。腹膜後腔和胸腔CT掃描對該病診斷及分期有幫助,因骨髓和中樞神經系統會受侵犯,故應做骨髓和腦脊液細胞學檢查。睪丸淋巴瘤的確診依賴於病理。病理分型後,再詳細詢問病史,有無B症狀,如發熱、盜汗或體重減輕查體時應注意對側睪丸是否有腫塊膈肌上下的淋巴結是否受侵健康搜尋,肝、脾是否腫大,特別注意韋氏環及周圍組織和皮膚有無受侵。

睪丸淋巴瘤常常被誤診為精原細胞瘤,有時也被誤診為胚胎癌,誤診率可高達30%~35%。由於治療的方法不同,正確區別睪丸生殖細胞瘤與淋巴瘤尤為重要。Gowing認為睪丸惡性淋巴瘤通常有如下特徵,有助於與精原細胞瘤鑑別

一,細胞較小且胞質少,核/質比例高;

二,細胞漿內糖原含量少(精原細胞瘤胞質內糖原含量很高);

三,瀰漫性小管間侵犯,可見到殘留的小管,即使深深地埋鶒在腫瘤中,仍可見殘存小管;

四,網狀纖維染色,可見,小管周圍被網織層所包繞,出現特有的形態;

五,靜脈壁特徵性侵犯;

六,睪丸周圍無管內播散;

七,缺乏間質肉芽腫反應;

八,主要發生在老年人胚胎癌具有上皮樣特徵,通常形成肉芽、乳頭或小管結構,而且在一些病人中血清甲胎蛋白(αFP)和(或)絨毛膜促性腺激素(hCG)水平升高因此測定這些標記物有助於鑑別診斷鶒。另外還需與肉芽腫性睪丸炎鶒,假性淋巴瘤、漿細胞瘤和橫紋肌肉瘤相鑑別。

發病機理

(一)發病原因

一些病人有睪丸外傷、睪丸炎或精索絲蟲病史。睪丸下降不全者極為罕見。然而,至今該病發生的確切病因仍不清楚。

(二)發病機制

睪丸淋巴瘤大小變化差異很大,常累及附睪及精索和精囊,但鞘膜和陰囊皮膚極少累及。睪丸淋巴瘤有不同的結構,絕大多數報導病例具有中高級別,瀰漫大細胞淋巴瘤是最常見的類型。易將原發睪丸淋巴瘤診斷為精原細胞瘤,若患者為老年,應考慮是否是淋巴瘤。該病的病變範圍是診斷的最重要因素。出現淋巴結轉移(疾病2級)特別是巨大的淋巴結腫大,往往預後不佳。其他診斷因素包括原發腫瘤的大小(大於9cm),系統綜合徵的出現和年齡大於65歲。

大體標本:睪丸腫瘤的大體標本,腫瘤主要侵犯睪丸體,通常被完整的睪丸鞘膜覆蓋,精囊和附睪一般均受侵犯。大體標本切片觀察,腫瘤結構排列均勻,睪丸被瀰漫侵犯,常呈結節狀,可以是多發性,亦可為單發。常伴有出血及壞死,通常為灰色、淺黃色、淺紅色及褐色。

顯微鏡下所見:睪丸淋巴瘤,幾乎都是非霍奇金淋巴瘤,霍奇金淋巴瘤極為罕見。除了個別病人組織學結構為結節性淋巴瘤外,所有的睪丸淋巴瘤均為瀰漫性。然而,由於早年的病例未採用統一的分類標準,採用的術語亦不盡相同,分類中的大多數是網織細胞肉瘤,其次是淋巴細胞型淋巴瘤。後來大部分臨床報告均採用Rappaport分類,在一組用該方法分類的170例病人中,瀰漫性組織細胞型占76%,低分化淋巴細胞型占14%,瀰漫性混合細胞型占3%,其他類型占7%。Rappaport分類中瀰漫性組織細胞型淋巴瘤,實際上是一組免疫學及形態學上很複雜的疾病,基本上這種亞型被歸入預後差的淋巴瘤。Paladugu等報告了20例瀰漫性組織細胞型淋巴瘤,其中19例為大無裂細胞型,與大裂細胞淋巴瘤相比,大無裂型預後差且對化療不敏感。採用國際工作方案分類法,3個系列69例睪丸淋巴瘤,47例為中度惡性,21例為高度惡性,僅1例為低度惡性。

併發症

1.合併中樞神經系統 病變主要是腦膜、硬膜外腔和腦實質。Turner等報告了30例睪丸淋巴瘤,9例有中樞神經系統侵犯,其中5例腦膜受侵、2例硬膜外、1例腦實質及1例硬膜外腔、腦膜均受侵犯。Read報告了51例睪丸淋巴瘤,9例中樞神經系統受侵,與組織學亞型有關成淋巴細胞及瀰漫性未分化型最常見,瀰漫性組織細胞型及瀰漫性分化差的淋巴瘤次之。2.合併肺浸潤的機會也很常見 Sussman等報導37例病人9例發生肺侵犯。Read報導了51例睪淋巴瘤,8例肺受侵而不同作者報導的屍檢結果,肺侵犯的發生率高達50%~86%。

診斷: 睪丸淋巴瘤主要依賴獲取原發腫瘤組織學標本確診。另外,需注意主動脈附近區域淋巴結和遠端轉移包括Waldeyer淋巴環、肺骨胸膜皮膚和中樞神經系統。腹膜後腔和胸腔CT掃描對該病診斷及分期有幫助,因骨髓和中樞神經系統會受侵犯,故應做骨髓和腦脊液細胞學檢查。睪丸淋巴瘤的確診依賴於病理。病理分型後,再詳細詢問病史,有無B症狀,如發熱、盜汗或體重減輕查體時應注意對側睪丸是否有腫塊膈肌上下的淋巴結是否受侵健康搜尋,肝、脾是否腫大,特別注意韋氏環及周圍組織和皮膚有無受侵。

鑑別診斷: 睪丸淋巴瘤常常被誤診為精原細胞瘤,有時也被誤診為胚胎癌,誤診率可高達30%~35%。由於治療的方法不同,正確區別睪丸生殖細胞瘤與淋巴瘤尤為重要。Gowing認為睪丸惡性淋巴瘤通常有如下特徵,有助於與精原細胞瘤鑑別:①細胞較小且胞質少,核/質比例高;②細胞漿內糖原含量少(精原細胞瘤胞質內糖原含量很高);③瀰漫性小管間侵犯,可見到殘留的小管,即使深深地埋鶒在腫瘤中,仍可見殘存小管;④網狀纖維染色,可見,小管周圍被網織層所包繞,出現特有的形態;⑤靜脈壁特徵性侵犯;⑥睪丸周圍無管內播散;⑦缺乏間質肉芽腫反應;⑧主要發生在老年人胚胎癌具有上皮樣特徵,通常形成肉芽、乳頭或小管結構,而且在一些病人中血清甲胎蛋白(αFP)和(或)絨毛膜促性腺激素(hCG)水平升高因此測定這些標記物有助於鑑別診斷鶒。另外還需與肉芽腫性睪丸炎鶒,假性淋巴瘤、漿細胞瘤和橫紋肌肉瘤相鑑別。

治療

最初的治療方法包括根治性睪丸切除術,一些確實為局限性的疾病可以通過單純睪丸切除術治癒健康搜尋。原發性睪丸淋巴瘤被認為是一種致死性疾病。5年生存率16%~50%中位存活時間12~24個月過去,常見遠期治療失敗的病例。對於Ⅰ期、Ⅱ期患者,根治性睪丸切除術後應進行主動脈周圍淋巴結放療(35Gy)。經綜合治療後,治癒率Ⅰ期為40%~50%,Ⅱ期為20%~30%。後腹膜淋巴結放療可以改進和控制後腹膜淋巴結增長,但對長期生存影響不大。化療可選用CHOP、COP、COMP方案據文獻報導,最好的結果是Connors和他的同事在15例Ⅰ期、Ⅱ期患者用3個療程的CHOP化療方案和對Ⅰ期患者陰囊放療和Ⅱ期患者陰囊、骨盆和主動脈周圍淋巴結的放療他們觀察到在4年內,93%的患者完全緩解鶒。單純睪丸切除後加放療失敗的病例有許多記載。疾病發展主要位於淋巴結外,包括不常見的部位,如:皮膚、胸膜Waldeyer’環、肺、肝、脾、骨和骨髓,30%的患者中樞神經系統,包括大腦和軟腦膜有病變在最初治療1~2年後,即可復發,特別是中樞神經系統的復發。另健康搜尋一種失敗是5%~35%的患者出現對側睪丸病變。總之,以多柔比星為基礎的化療可以提高局部睪丸淋巴瘤的生存率,Ⅰ期患者不用放療仍可以取得非常好的療效,區域淋巴結放療常用於工期和Ⅱ期的患者。小劑量放療(在10~15天內25~30Gy)可以排除對側睪丸發病的危險。在老年患者中套用該方案療效較好,並將該方案推薦給所有原發性睪丸淋巴瘤患者,但該方案對中樞神經系統的預防作用仍有爭議Connors和他的同事並未觀察到使用綜合方法治療患者中樞神經系統病變的病例而Moller和他的同事觀察到系統化療健康搜尋不能防止復發鞘內治療無效因為失敗的病例中有腦實質鶒的受累,鞘內化療和頭顱放療的預防通常被認為是具有相當毒性和對老年身體有害的局部疾病的處理:每例患者均應做睪丸切除+精索靜脈高位結紮術,明確診斷後,對ⅠE及ⅡE期病人,採用放射治療或放射治療+化學治療。過去認為根治性睪丸切除術是局限性睪丸淋巴瘤的主要治療手段,但結果表明即使是很早期的病人,手術後仍然有大約40%的病人死於全身播散。手術後放射治療不能減少遠處播散。儘管放射治療是ⅠE及ⅡE病人的主要治療方式,但是放療後50%以上的病人仍會復發。

目前認為,ⅠE及ⅡE期患者術後聯合化療應視為常規。對那些不能耐受或拒絕化療的病人,選用放射治療。放療野應包括盆腔、腹股溝和腹主動脈旁淋巴結。Ⅲ~Ⅳ期病人套用聯合化療,但早年的治療結果很差只有為數不多的病人存活2年以上。療效與治療強度有關。近年來採用較強的聯合化療對晚期高危淋巴瘤患者的完全緩解率(CR)達23%~87%,2年生存率和潛在治癒率達22%~92%。這些藥物在晚期睪丸淋巴瘤患者中也產生類似結果。作者總結了中國醫學科學院腫瘤醫院1974~1994年15例原發睪丸的NHL,除1例為伯基特淋巴瘤外,另外14例均為瀰漫性大細胞淋巴瘤其中瀰漫性混合細胞型3例;瀰漫性大無裂細胞型2例;瀰漫性大細胞型2例;瀰漫性大裂細胞型2例;T成免疫細胞型2例;成淋巴細胞型1例;B成免疫細胞1例;網織細胞肉瘤1例(過去診斷)。年齡7~71歲,中位年齡55歲,ⅠE及ⅡE期11例術後均做放療和(或)化學治療,治後生存時間5~250個月,中位生存時間為28個月,其中3例生存60個月以上,後在Ⅲ~Ⅳ期4例患者中,生存時間為4~36個月中位生存時間為18個月說明臨床分期是影響預後的重要因素。

另外我們對不同的組織學亞型與生存的關係做了分析,發現瀰漫性成淋巴細胞型及伯基特淋巴瘤的預後最差生存期分別為4及5個月生存60個月以上的3例患者,1例為大裂細胞型,1例為T成免疫細胞及1例網織細胞肉瘤。2例患者在確診後發生皮膚及皮下侵犯,未發現中樞神經系統侵犯亦未發現韋氏環及周圍組織受侵的表現。15例患者中5例做對側睪丸預防性照射,未發現對側睪丸復發。3年內有6例病人死於全身播散。中樞神經系統及對側睪丸,由於睪丸淋巴瘤患者對側睪丸及中樞神經系統受侵的機會很大,中樞神經系統的預防治療應該考慮。自20世紀50年代初起Christie醫院,對所有睪丸淋巴瘤患者採用對側睪丸預防性照射的方法,未發現對側睪丸復發。所以,認為預防性睪丸照射法是成功的。至於中樞神經系統是否做常規預防治療,有待進一步做前瞻性隨機分研究確定,但有的作者報告,預防性鞘內給MTX可以減少中樞神經系統復發的可能性。

睪丸淋巴癌生物治療

CLS細胞療法是一種新興的、具有顯著療效的腫瘤治療模式,是一種自身免疫抗癌的新型治療方法。它是運用生物技術和生物製劑對從病人體內採集的免疫細胞進行體外培養和擴增後回輸到病人體內的方法,來激發、增強機體自身免疫功能,從而達到治療睪丸淋巴癌的目的。是繼手術、放療和化療之後的第四大腫瘤治療技術。CLS細胞療法是目前國內實驗技術成熟,臨床療效顯著,毒副作用小,患者易於接受,適用於各類、不同期腫瘤治療的重要生物治療方法。為治療睪丸淋巴癌開創了一條全新的途徑。同時也適用於肺癌、肝癌、黑色素瘤、乳腺癌、白血病、腎癌、胃癌等腫瘤的治療。不過因為此方法還未全面普及,在我國只允許公立三甲醫院開展使用,蘭州大學第一醫院在2008年引進了此項技術,並在東崗區成立了腫瘤生物診療中心,意在為更多的腫瘤患者提供更好地治療方法。預後

睪丸腫瘤的預後很差,中位存活期為9.5~12個月有報導睪丸淋巴瘤的治療結果總的5年生存率為12%(62/517)。大多數患者在診斷後2年內死於全身播散Gowing報告了128例睪丸淋巴瘤患者,2年內死亡率為62%通常在確診後的半年內發生全身播散。預後與臨床分期密切相關Read分析了52例ⅠE及ⅡE期病人的5年生存率為40%Ⅲ~Ⅳ期無一例生存5年以上另外,病理亞型也是影響預後的重要因素。

治療措施

最初的治療方法包括根治性睪丸切除術,一些確實為局限性的疾病可以通過單純睪丸切除術治癒。原發性睪丸淋巴瘤被認為是一種致死性疾病。5年生存率16%~50%,中位存活時間12~24個月。常見遠期治療失敗的病例。對於Ⅰ期、Ⅱ期患者,根治性睪丸切除術後,應進行主動脈周圍淋巴結放療(35Gy)。經綜合治療後,治癒率Ⅰ期為40%~50%,Ⅱ期為20%~30%。後腹膜淋巴結放療可以改進和控制後腹膜淋巴結增長,但對長期生存影響不大。化療可選用CHOP、COP、COMP方案。據文獻報導,最好的結果是Connors和他的同事在15例Ⅰ期、Ⅱ期患者用3個療程的CHOP化療方案和對Ⅰ期患者陰囊放療和Ⅱ期患者陰囊、骨盆和主動脈周圍淋巴結的放療,他們觀察到在4年內,93%的患者完全緩解。單純睪丸切除後加放療失敗的病例有許多記載。疾病發展主要位於淋巴結外,包括不常見的部位,如:皮膚、胸膜、Waldeyer’環、肺、肝、脾、骨和骨髓,30%的患者中樞神經系統,包括大腦和軟腦膜有病變。在最初治療1~2年後,即可復發,特別是中樞神經系統的復發。另一種失敗是5%~35%的患者出現對側睪丸病變。

以多柔比星為基礎的化療可以提高局部睪丸淋巴瘤的生存率,Ⅰ期患者不用放療仍可以取得非常好的療效,區域淋巴結放療常用於工期和Ⅱ期的患者。小劑量放療(在10~15天內25~30Gy)可以排除對側睪丸發病的危險。在老年患者中套用該方案療效較好,並將該方案推薦給所有原發性睪丸淋巴瘤患者,但該方案對中樞神經系統的預防作用仍有爭議。Connors和他的同事並未觀察到使用綜合方法治療患者中樞神經系統病變的病例,而Moller和他的同事觀察到系統化療不能防止復發。鞘內治療無效,因為失敗的病例中有腦實質的受累,鞘內化療和頭顱放療的預防通常被認為是具有相當毒性和對老年身體有害的。

預防和護理

一、預防

1.及早治療睪丸異位和隱睪,預防和治療睪丸及附睪炎症。

2.戒菸戒酒,少量或不食辛辣食物。

二、護理

1.注意觀察順鉑所引起的消化道反應、腎毒性所帶來的一系列症狀,以便及時對症處理。

2.套用BLM時要觀察病人呼吸的變化,以警惕BLM所致的肺纖維化。還要注意口腔炎、發熱及過敏處理。

3.囑病人要營養飲食,並進行靜脈高營養療法,以保證放、化療的順利完成。