省直管縣主要包括:一是“強縣擴權”改革;二是實行省直管縣的財政體制。“強縣擴權”是指對經濟發展較快的縣市進行了擴權,把地級市的經濟管理許可權直接下放給一些重點縣。省直管縣的財政體制即用集權的辦法,通過行政控制的手段,確保縣級財政優先用於縣鄉工資發放,並用行政控制手段,約束縣鄉債務失控的問題。

改革原因

東北試點省直管縣

東北試點省直管縣首先是影響行政管理高效運轉。實行市管縣體制後,地區一級政權由過去的虛設變為實置,從而在省與縣之間多出一個環節。凡是縣向省請示的工作,無論是政策性的,還是業務性的,可以直接與省溝通的,要通過市裡的審查和推薦,形成“效率漏斗”,大大降低了行政效率。有些中央和省都已完全下放的審批許可權卻被市里截留,處在經濟建設第一線的縣域權力漸小,責任重大,責權利不對等。

市縣爭利嚴重,影響縣域經濟發展是第二個問題。市管縣後,縣要接受市的領導。但市和縣始終都分別是各自區域利益的主體代表,承擔著不同的責任,享受著各自的經濟利益。從各地情況來看,在工作上市把縣當作自己的附屬行政單位,要求縣的經濟發展從屬於市區經濟發展的需要,從而引發兩個利益主體的衝突。市里在財稅分成、基建投資、項目上馬等方面優先考慮市區。“市壓縣、市刮縣、市吃縣”的問題的確存在,有些市、縣爭利中,市不惜運用行政手段強行解決,縣只能服從。

由於市區經濟控制力小,不足以帶動縣域經濟的發展。有一些地級市經濟實力偏小,在這種情況下,市比較多地只顧自己的發展,把資源、要素和精力比較多地放在發展市區經濟上,甚至從下面“抽血”,從而無力扶持縣域經濟發展,更無力顧及到大部分農村的發展,使得區域經濟發展失衡,“三農”問題難以解決。

可行性

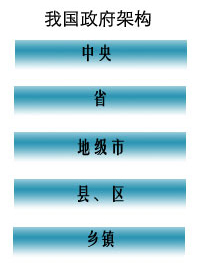

現行架構

現行架構技術進步和基礎設施的改善創造了工具上的條件。隨著電話、電視的普及,特別是計算機、遠程通訊等現代技術手段的運用及提高,政府間傳遞信息的流程明顯縮短,信息的時效性和準確性大大增強。鐵路、高速公路、國道、省道等基礎設施的改善、現代交通工具的發達,使得省與縣之間的空間距離變得越來越短。

公共管理創新需要政府扁平化改革。從國外政府管理創新的經驗來看,政府逐漸扁平化管理也是大勢所趨,最終有利於減少行政成本和提高行政工作效率,美國管理專家還提出了“用企業精神改造政府”的重要觀點。

省直管縣更是壯大縣域經濟要有新舉措的需要。十六大首次提出發展壯大縣域經濟的思想後,國家和省級政府將統一制定大的經濟政策、社會政策,市一級只能發揮中間傳遞作用,市級指導縣級發展經濟的可能性越來越小。而且,市同縣在發展問題上具有很多同構性。省直管縣,市可以集中精力治理城區,縣可以專心致志發展縣域經濟、治理鄉村。

試點情況

中國從1992年始,在中央政府的支持下,浙江、河北、江蘇、河南、安徽、廣東、湖北、江西、吉林等省份陸續推行了以“強縣擴權”為主要內容的改革試點,對經濟發展較快的縣市進行了擴權,把地級市的經濟管理許可權直接下放給一些重點縣。海南省出於土地面積和人口較少的因素,已經實行了“縣市分治”,市只管理城市本身,縣則由省直接管理。

資料顯示,全國實行財政“省直管縣”的有河北、山西、海南、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南等18個省份,加上北京、上海、天津、重慶四個直轄市,共有22個地區實行了財政體制上的“省直管縣”。

指導檔案

2005年6月,溫家寶總理在全國農村稅費改革試點工作會議上指出:“要改革縣鄉財政的管理方式,具備條件的地

省直管縣

省直管縣《國家第十一個五年經濟社會發展規劃》提出要“理順省級以下財政管理體制,有條件的地方可實行省級直接對縣的管理體制。”

《國務院關於推進社會主義新農村建設的若干意見》中也提到“有條件的地方可加快推進‘省直管縣’財政管理體制改革”。

2009年2月《中共中央國務院關於2009年促進農業穩定發展農民持續增收的若干意見》公布,檔案提出要推進省直接管理縣(市)財政體制改革,將糧食、油料、棉花和生豬生產大縣全部納入改革範圍。

所需條件

省直管縣

省直管縣二是縣級經濟的自身發展能力。省管縣後,縣作為一個相對獨立的經濟區域賦予了更大的發展自主權,但自主權並不代表發展能力。自主權的擴大並不意味著發展能力的增強。如果一個縣(市)在擴權之後.經濟仍然不能得以發展,省管縣的改革成效難以顯現,那就失去了省直管縣的意義。

三是市級財政實力。如果市級財力較弱,縣級財力較強,省直管縣,對縣的發展成效就會較好;如果市級財力較強,有能力幫扶縣級,則市管縣對縣的發展效果更好。

四是市和所管理的縣是兩個獨立平行發展的經濟實體,彼此除行政上的隸屬關係外,經濟等其它方面的關係不大。

五是有相應配套的行政區劃改革。

六是同一區域內的市和縣、縣和縣之間能夠建立相應的發展協調機制。

改革的步驟和類型

省直管縣

省直管縣第二個步驟應當是市和縣分治,相互不再是上下級關係,統一由省直管,重新定位市和縣的功能,市的職能要有增有減,縣的職能要合理擴充。

第三個步驟是市的改革,擴大市轄區範圍,臨近鎮鄉或縣可改為市轄區,合理調整精簡機構和人員,這方面有北京、上海、廣東的改革經驗。總的方向應當是,撤銷傳統意義上管縣的地級市,市縣分置,省直管縣。

改革的類型可能有三種:一是在形成區域經濟中心和積極構建區域經濟中心的發達地區,如北京、上海、天津、重慶等直轄市和廣州、深圳、南京、武漢、青島、大連、寧波等副省級城市,可重點加大推進“撤縣建區”的力度。特別發達和比較發達的地級市也可擴大管轄範圍,改近郊部分鄉鎮或縣為市轄區,為市的發展留下空間。

二是在西部面積比較大的欠發達地區,如青海、新疆、西藏、內蒙等省區,在區劃沒有調整的情況下,仍維持目前的行政管理格局,但可向縣級單位下放一些權力。

三是在上述兩種情況外的大部分區域特別是經濟比較發達的區域,積極探索省管縣的改革,條件成熟時實行省直管縣。

浙江模式

省直管縣

省直管縣2,四次經濟強縣擴權改革:

(1) 1992年,省政府辦公廳出台了擴大蕭山、餘杭、鄞縣、慈谿等13個縣(市)部分經濟管理許可權的政策。主要內容有擴大基本建設和技術改造項目審批權、擴大外商投資項目審批權、簡化相應的審批手續等4項(浙政發[1992]169號)。

(2) 1997年,省政府研究決定,同意蕭山、餘杭試行享受市地一級部分經濟管理許可權,主要內容有基本建設和技術改造項目審批管理許可權、對外經貿審批管理許可權、金融審批管理許可權、計畫管理許可權、土地管理許可權等11項(浙政發[1997]53號)。同年,省政府又授予蕭山、餘杭兩市市地一級出國(境)審批管理許可權(浙政辦發[1997]179號)。

(3) 2002年,省委、省政府實行新一輪的強縣擴權政策,按照“能放都放”的總體原則,將313項原屬地級市的經濟管理許可權下放給17個縣(市)和蕭山、餘杭、鄞州3個區,主要涵蓋計畫、經貿、外經貿、國土資源、交通、建設等12大類(浙委辦[2002]40號)。次年,省政府在下發的《關於進一步深化省級行政審批制度改革實施意見》中提出,“浙委辦[2002]40號檔案明確已經下放到17個擴權縣(市、區)的審批許可權,要進一步下放到所有縣(市、區)”(浙政發[2003]35號)。

(4) 2006年,省委、省政府確定將義烏市作為進一步擴大縣級政府經濟社會管理許可權的改革試點。改革試點以擴大縣級政府經濟社會管理許可權為重點,除規劃管理、重要資源配置、重大社會事務管理等經濟社會管理事項外,賦予義烏市與設區市同等的經濟社會管理許可權,並相應調整和完善有關管理體制和機構設定(浙委辦〔2006〕114號)。

浙江省直管縣體制核心是三個方面:首先是財政意義上的省直管縣體制;其次是縣(市)委書記、縣(市)長由省里直管的幹部管理制度;再次是四輪“強縣擴權”所賦予縣的社會經濟管理許可權。

湖北模式

2003年6月,湖北省委下發了《關於擴大部分縣(市)經濟和社會發展管理許可權的通知》,將原屬於地級市的239項許可權,下放至大冶、漢川等20個縣(市)。

2004年4月,湖北省委、省政府決定在全省實行省管縣(市)的財政管理體制。根據民族自治的有關法律,除恩施自治州所屬的8個縣(市) 繼續由恩施自治州管理外,其他52個縣(市)全部實行了省直接管理的財政體制。

2007年初,在湖北省召開的全省縣域經濟工作會議上,湖北省省長羅清泉宣布:除恩施自治州和市轄區外,賦予全省所有縣(市)政府享受地市級經濟社會管理許可權。

湖北省省管縣改革的亮點在於其轉移支付制度創新。根據所依據的政策、測算時所考慮的因素以及政策目標和

省直管縣

省直管縣安徽模式

2007年,《安徽省人民政府關於在寧國等12個縣(市)開展擴大經濟社會管理許可權試點工作的通知》決定,在寧國等12個縣(市)開展擴大經濟社會管理許可權試點工作,試點縣享有省轄市部分經濟社會管理許可權。主要包括計畫管理、經費安排、稅務辦理、項目申報、用地報批、證照發放、價格管理、統計報送、政策享有、信息獲得等方面(皖政〔2006〕126號)。

安徽省改革的特點在於試點縣實行考核淘汰制。12個試點縣(市)並不是固定的,放權的同時,省政府還將對試點(市)縣實行動態管理,由省加快縣域經濟發展領導小組每兩年考核一次,按照有進有出、兩年滾動的原則,對達不到要求的縣(市)將予以淘汰,達到要求

省直管縣

省直管縣