白江村之戰

白江村之戰發生背景

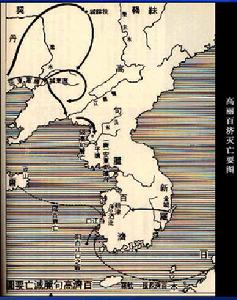

朝鮮半島情勢圖(5世紀)

朝鮮半島情勢圖(5世紀)655年,新羅王金春秋稱高句麗與百濟,靺鞨(居住在我國東北地區的一個少數民族)聯兵侵入,乞求唐朝出兵援助。唐高宗在遣使調解無效的情況下,先後派程名振、蘇定方、薛仁貴等將領率兵出擊高句麗,企圖牽制其兵力以減輕對新羅的壓力。然而,唐朝此舉未能奏效,支援高句麗的百濟繼續向新羅發起進攻。660年,新羅王再次向唐告急,乞求唐朝出兵救援。唐高宗遂以左武衛大將軍蘇定方為神丘道行軍大總管,率領水陸大軍10萬餘,從成山(今山東榮城)渡海擊百濟。百濟軍屯守熊津口(今錦江之入海口)進行抵抗,但在唐軍南北夾擊之下,很快潰敗。接著,唐軍與新羅聯兵向百濟都城泗沘進軍,不到10日,便滅亡了百濟。唐在百濟故地設定熊津等五個都督府,以大將劉仁願率兵留守。

雙方準備

蘇定方—滅百濟的唐朝大將

蘇定方—滅百濟的唐朝大將此前,因駐守百濟的唐軍劉仁願部被福信和浮屠的百濟軍圍困在熊津府城內,故唐高宗急調劉仁軌率軍渡海增援,府城之圍遂解。4月,唐軍44000人以水陸兩路向高句麗發起進攻。7月,唐軍進至平攘,因久攻平攘不下,乃於次年7月撤軍。是時,唐高宗詔令劉仁軌:“平攘軍回,一城不可獨固。宜拔就新羅,共其屯守。若金法敏借卿等留鎮,宜且停彼;若其不須,即宜泛海還也。”可劉仁軌認為:“主上欲吞滅高麗,先誅百濟,留兵鎮守,制其心腹。.......今平攘之軍既回,熊津又拔,則百濟餘燼,不日更興......況福信凶暴,殘虐過甚,余豐猜惑,外合內離,鴟張共處,勢必相害。唯宜堅守觀變,乘便取之,不可不動也。”於是他一面“飛表聞上,更請兵船”;一面鎮兵伺機出擊,先後攻拔了支羅城及伊城、大山、沙井等柵,又與新羅聯兵攻克了“臨江高險,又當衝要”的真硯城,“遂通新羅運糧之路”。而福信與扶餘豐也果如劉仁軌所料,兩人發生內訌,福信被殺,百濟之殘餘力量因此嚴重削弱。

戰鬥經過

白江村之戰

白江村之戰唐新水軍首先到達白江江口。27日,倭奴水軍也從海上抵達白江,兩軍遭遇。從當時雙方的實力來看,大唐水軍7000餘人,170艘戰船;倭奴水兵萬餘,1000多艘戰船。倭奴雖然在人、船數量上多於我方,但大唐水軍船堅器利,武器裝備優於倭奴。對於這次戰鬥,中國的史書記載簡略。在《舊唐書.劉仁軌傳》中僅有“仁軌遇倭兵於白江之口,四戰捷,焚其舟四百艘,煙焰漲天,海水皆赤,賊眾大潰,余豐脫身而走”的概括。倭奴史籍對此則有詳細的記敘“大唐軍將率戰船一百七十艘,陣列於白江村。戊申(27日),日本船師初至者,與大唐船師合戰。日本不利而退,大唐堅陣而守。己申(28日),日本諸將與百濟王不觀天象,而相謂之曰:‘我等爭先,彼應自退。’更率日本亂伍中軍之卒,進打大唐堅陣之軍。大唐便自左右夾船繞戰,須臾之際,官軍敗績,赴水溺死者眾,艫舳不得,於焉戰死。是時,百濟王豐璋與數人乘船逃去高麗。”

影響

倭奴水軍慘敗的訊息傳至周留城,守城的百濟王子扶餘忠勝見大勢已去,遂於9月7日率百濟守軍及倭援軍向唐朝投降;倭奴之陸軍聞此,也不寒而慄,遂於白江之戰的倖存者一道,乘船逃回國,中國歷史上的第一次抗日戰爭戰爭至此結束,倭奴勢力退出了朝鮮半島,其入侵中國的野心也隨之破滅。日軍在朝鮮的慘敗證明了當時日本根本不是中國的對手。損失慘重的日本深知若不趕緊求和,唐朝一旦下決心發動進攻日本連還手之力都沒有。於是日本連連派“遣唐使”赴華,對中國天子畢恭畢敬,並學習中國的文化和工藝,以此改造日本。

白江村之戰後,百濟的復國願望徹底破滅。而日本勢力撤出朝鮮半島,也給高句麗帶來了危險,最終在大唐和新羅的夾攻下覆亡。為新羅最終統一朝鮮半島奠定了基礎。

兵力對比

日本遠征軍的兵力,此時的日本歷史記載極為混亂,關於扶餘豐何時回國和日本遠征軍的批數與具體數字也互相矛盾,只能進行分析和比對。據日本書紀記載,當時日本遠 戰時的日本天皇——天智天皇

戰時的日本天皇——天智天皇第一批,六六一年八月,遣前將軍大華下阿曇比邏夫連,小華下河邊百枝臣等,後將軍大華下阿倍引田比邏夫臣,大山上物部連熊,大山上守君大石等,救於百濟,仍送兵杖五穀。

第二批,同年九月,皇太子御長津宮,以織冠授於百濟王子豐障,復以多臣蔣敷之妹妻之焉,乃遣大山下狹井連檳榔,小山下秦造田來津,率軍五千餘,護送於本鄉。於是,豐障入國時,福信迎來,稽首奉國朝政,皆悉委焉。

第三批,六六二年三月……唐人、新羅人伐高麗,高麗乞救國家,仍遣軍將,據疏留城,由是唐人不得略其南界。

第四批,同年夏五月,大將軍阿曇比邏夫連等,率船師一百七十艘,送豐障等於百濟國,宣救,以豐障等使繼其位。

第五批,六六三年三月,遣前將軍上毛野君稚子,間人連大蓋,中將軍巨勢前臣譯語,三輪君根麻呂,後將軍阿倍引田比邏夫臣,大宅臣鐮柄,率二萬七千人,打新羅。

第六批,六六三年八月,日將廬原君臣率萬餘健幾渡海增援。以上的豐障就是扶餘豐。

按這六批算,日軍在朝鮮的總兵力應該達到了52000人,這么龐大的兵力,可謂是舉國之兵了。

唐軍這邊,首先,蘇定方主力回國之後,留在百濟的劉仁願統帥的兵力是一萬左右,即“九月三日,郎將劉仁願以兵一萬人留鎮泗沘城。”而此時劉仁願被百濟復國軍四面攻打,而左衛中郎將王文度赴任熊津都督的時候暴死,結果劉仁軌臨危受命率領他的餘眾去解劉仁願的圍。

白江村戰後高麗、百濟亡國

白江村戰後高麗、百濟亡國再就是雙方的盟國,百濟和新羅的兵力,百濟復國軍在白江村戰前勢力已經不小,例如黑齒常之部就有三萬餘人,而作為百濟復國軍本軍更不會小於此數目,之前領兵數萬圍攻泗沘城就是例子,當然在白江村之戰時不會是百濟復國軍的全部兵力,但是是其主力應該是不會錯的,估計應該在五萬人上下。

新羅軍的數目不好確定,之前劉仁願困守泗沘城之時,同在此城的還有七千新羅兵,後來劉仁軌解圍的時候依然有新羅兵的幫助,甚至從泗沘孤城中殺出,也是以新羅兵為前鋒,所以新羅兵的重要性毋庸置疑。白江村之戰時,據記載是新羅王金法敏御駕親征,而據之前的黃山原之戰看,新羅舉國之兵不過5萬,尤其最近數年接連大仗損失很大,而且還要防備高麗方面,因此新羅軍顯然不可能再湊出5萬大軍,而且根據戰前會議的表現,新羅王在會議上毫無發言,基本並不被重視,所以可以想見新羅軍的數目不會多於唐軍,也就是1萬到1.5萬之間。