簡介

白族繞三靈

白族繞三靈三靈指"神都"聖源寺,"仙都"金奎寺,"佛都"崇聖寺。相傳起源於唐代時期西南地區的南詔國。每年農曆四月二十三日至二十五日,洱海周圍上百個村寨的男女老少,濃裝淡抹,各村為一隊,從大理城出發,至洱海邊的河矣村終止,歷時三天,主要是串游這三個寺廟,途徑這三個寺廟,所以稱為"繞三靈"。後面跟著眾男女,充滿狂歡情緒。

繞三靈是大理白族的一個盛大的傳統節日,也是一種富有生活氣息的白族民眾性歌舞。

白族繞三靈

白族繞三靈 白族繞三靈

白族繞三靈這裡說的繞,白族話叫觀,確切的翻譯應該是逛才對。就是一路慢行,邊舞邊唱。

在民間,關於繞三靈由來的傳說頗多。這個節日也因傳說不同而漢譯名稱各異,有繞山林、繞桑林等等。但是比較普遍的傳說是與白族宗教信仰本主有關的故事。當然,還有各種不同的傳說,出入很大。但是,繞三靈的產生與大理白族的本主信仰的關係是極為密切的。而且過去它又是民眾在栽種前向本主祈禱豐收的儀式。歷史上,以水稻農耕為主的白族,在水稻栽種之前,人們必先要向神靈企求風調雨順、祝願五穀豐登。另外,這種繞三靈的歌舞活動,實際上也是緊張的水稻栽種之前,人們的一種特殊的遊春活動。

起源

白族繞三靈

白族繞三靈繞三靈,追根溯源是由"祈雨"活動演變而成。相傳,過去大理常因乾旱無雨而無法栽秧,以水稻農耕為主的白族,在水稻栽種之前,人們必先要向神靈企求風調雨順、祝願五穀豐登。於是每年農曆四月二十三日至二十五日,栽秧季節到來之前,都要組織大型祈雨活動。而祈雨期間正是人們聚會的好時機,於是就派生出盛大的"農家樂"--繞三靈民俗盛會。這種繞三靈的歌舞活動,實際上也是緊張的水稻栽種之前,人們的一種特殊的遊春活動。

白族繞三靈

白族繞三靈這個節日也因傳說不同而漢譯名稱各異,有繞山林、繞桑林等等,但是比較普遍的傳說是與白族宗教信仰本主有關的故事。當然,還有各種不同的傳說,出入很大,但是繞三靈的產生與大理白族的本主信仰的關係是極為密切的,而且過去它又是民眾在栽種前向本主祈禱豐收的儀式。

主要儀式和活動

白族繞三靈

白族繞三靈每年農曆四月二十三日至二十五日,剛好是種植水稻的農忙節令之前,又恰值天氣和煦,山川秀麗,生活在蒼山洱海一帶數百個村莊的白族民眾,不分男女老少,都插花戴朵,濃妝淡抹,身著節日盛裝。他們以村莊為單位,幾十人至上百人不等,成群結隊,攜帶祭祀用具和簡單的行李以及食品、炊具等,從四面八方赴會。於農曆四月二十二日早晨,聚集到大理古城城隍廟,點燃香燭,準備行裝。人們滿懷熱情,希望通過自己虔誠的祭拜,使今年風調雨順,秋後五穀豐登;也祈禱闔家平安。

白族繞三靈

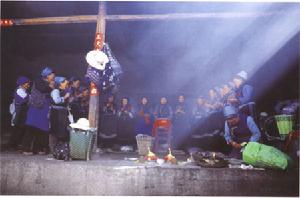

白族繞三靈經過的村寨,遊人爭相購買村民們做的銅錢,象徵避邪的太陽膏,象徵女子健康的幼兒小花鞋和小衣服,象徵五穀豐登的花串和小稜角等,人們把太陽膏貼在額頭,把花串等掛在胸前。隊伍白天邊走邊唱邊舞,一路歡歌笑語,吹吹打打,興高采烈,朋友相見敘舊,情人趁機談情,場面宏大熱烈。每到一個村莊,村民還要出來有意阻攔,並推出最優秀的歌手與之對唱對跳,唱夠了,跳夠了,才讓對方上路。往往出現許多逗笑鬥趣,插科打諢的場面,人群中爆發出陣陣開懷大笑。晚上,三三兩兩地在田野和樹林裡燃起一堆堆篝火,燒茶煮飯。飯後,老人一邊喝茶,一邊彈三弦,唱"大本曲",青年男女則約上相好,到樹林深處談情說愛,直至通宵達旦。

白族繞三靈

白族繞三靈繞三靈的時間為每年農曆4月23日至25日,共三天。舊時,一路上經過的山、水、樹林、村寨、寺廟和宿夜地點是千年前就選定下來的,從蒼山腳一直繞到洱海邊。在大理有句俗語:"三日逛北,四日逛南,五日返家園"。

白族繞三靈

白族繞三靈1、第一天

隊伍第一天從大理城出發,大清早,蒼山腳下,洱海之濱各村各寨的白族民眾就盛裝先匯集於三塔腳下的佛都崇聖寺燃香祭拜;繼而載歌載舞北行約16公里,到達蒼山五台峰下的聖源寺,祭拜"撫民皇帝"本主,祈求風調雨順,人壽年豐;祈畢,就在寺旁的河灘、樹林間唱山歌、對調子,跳霸王鞭舞,狂歡娛樂,並在寺內焚香敬佛,念經祈禱。

2、第二天

第二天一大早從聖源寺出發,全體人員載歌載舞,一路狂歡向洱海之濱河俟村的金奎寺(此為"逛南"),進行對大理國國王段宗榜的祭祀活動。人們認為"神都"所供奉的是大理地區最大的本主"五百神王"段宗榜。然後,在寺院內外場地,打"霸王鞭"和"金錢鼓",跳扇子舞、唱白族調子,傍晚在神都周圍埋鍋造飯,當晚即夜宿慶洞廟宇和四周野地樹林中。人們盡情歌舞,通宵達旦,熱鬧非常。

白族繞三靈

白族繞三靈第三天從金奎寺出發沿洱海西岸邊歌邊舞向南而行,直至繞回大理古城的"佛都"崇聖寺,祈禱上蒼保佑、永鎮山川、天地安寧,然後在寺旁邊的馬久邑村散會。

在這3天裡,"繞三靈"的人們要行走四十多公里路程,吹吹打打,載歌載舞,對歌應答。而今,繞三靈,內容已有所簡化。

意義

白族繞三靈

白族繞三靈繞三靈被稱為白族人民的"狂歡節"。繞三靈傳承歷史久遠,民眾基礎深厚,活動規模龐大,巡遊空間廣闊,體現出白族在文化上的包容吸納能力和高度的創新精神。它對強化文化認同感,增強白族凝聚力有很強的現實作用,已成為白族文化最有標誌意義的象徵之一。