簡介

白居易

白居易白居易(772--846),唐代詩人,字樂天,號香山居士,祖籍太原[今屬山西]。到了其曾祖父時,又遷居下邽(音guī)(今陝西渭南北)。唐代著名詩人,與李白、杜甫並稱“李杜白”。

白居易的祖父白湟曾任鞏縣[河南鞏義]縣令,與當時的新鄭[屬河南]縣令是好友。見新鄭山川秀美,民風淳樸,白湟十分喜愛,就舉家遷移到新鄭城西的東郭宅村(今東郭寺)。唐代宗大曆七年(公元772年2月28日)正月二十日,白居易在東郭宅降生了。武宗會昌六年(846年)八月卒於洛陽[屬河南],享年75歲。著有《白氏長慶集》七十一卷。

貞元十五年(七九八)進士,任翰林學士,左拾遺。因直言極諫,貶江州司馬,移忠州刺史。後被召為主客郎中,知制誥。太和年間,任太子賓客及太子少傅。會昌二年(842),以刑部尚書致仕,死時年七十五歲。

晚年官至太子少傅,諡號“文”,世稱白傅、白文公。在文學上積極倡導新樂府運動,主張文章合為時而著,詩歌合為事而作,寫下了不少感嘆時世、反映人民疾苦的詩篇,對後世頗有影響。是中國文學史上相當重要的詩人。

作品介紹

一聖二仙

李白、杜甫、白居易是中國三大詩人,人們尊杜甫為“詩聖”、“詩史”,尊李白為“詩仙”,對白居易稱“詩魔”等,日本學界則稱白居易為“詩神” 。其實,在唐代對白居易的稱呼是“詩仙”,請看唐宣宗的詩:“綴玉聯珠六十年,誰教冥路作詩仙?浮雲不系名居易,造化無為字樂天。童子解吟長恨曲,胡兒能唱琵琶篇,文章已滿行人耳,一度思卿一愴然。”而李白的“詩仙”是清代文人給予的稱呼。因此,學者認為:中國詩壇應該是一聖二仙。

創作主張

文章合為時而著,歌詩合為事而作。

作品風格

語言優美、通俗、音調和諧,形象鮮明、政治諷喻。

主要作品

《長恨歌》《琵琶行》《賣炭翁》《賦得古原草送別》《錢塘湖春行》《暮江吟》《憶江南》《大林寺桃花》《同李十一醉憶元九》《直中書省》《長相思》《題岳陽樓》《觀刈麥》《問劉十九》《買花》《自河南經亂關內阻飢兄弟離散各在一處因望》《放言》《池上》等。

作品

白居易在江州時,曾整理、編集自己的詩歌作品,分成諷諭、閒適、感傷和雜律四大類。據其述,諷諭詩是他自拾遺來,凡所適、所感,關於美刺興比者,又自武德訖元和,因事立題,題為新樂府者”, 閒適詩是“或退公獨處,或移病閒居,知足保和,吟玩 情性者”;感傷詩是“事物牽於外,情理動於內,隨感遇

而形於嘆□者”;雜律詩則是“五言、七言、長句、絕 句,自百韻至兩韻者”。大體上,前三類是古體詩,最

後一類是近體詩;前三類中大致以內容區分,但也有參互 交錯的。在這四類詩中,白居易自己比較重視諷諭詩和

閒適詩。他認為諷諭詩反映了“兼濟之志”,閒適詩顯 示出“獨善之義”,都是他的人生目標的直接體現。感

傷詩和雜律詩則“或誘於一時一物,發於一笑一吟,率然成章,非平生所尚”(《與元九書》)。

白居易詩歌創作中最精華的部分,是他的諷諭詩 ,其 中包括《新樂府》50首、《秦中吟》10首等代表作。這些詩篇廣泛反映了中唐時期社會生活各方面的重大問題,著重描寫了現實的黑暗和人民的痛苦,如《觀刈麥》、《采地黃者》 、《重賦》、《杜陵叟 》等寫農夫的辛苦和賦稅剝削的沉重;《宿紫閣山北村》 、《賣炭翁》等

寫宦官的飛揚跋扈和宮市給人民帶來的苦難;《輕肥》、《歌舞》、《紅線毯》 、《兩朱閣》 等揭露豪門貴族的窮奢極侈;《新豐折臂翁》、《縛戎人》、《城鹽州》 、《西涼伎》等反映邊防問題和戰爭給人民帶來的災難;《澗底松》、《贏駿》、《悲哉行》 、《諭友》 等為門第限制下人才受壓制而抱不平;《井底引銀瓶》、《議

婚》、《母別子》 、《上陽白髮人》等為禮教束縛下婦女的悲慘命運發出控訴;《傷友》、《和雉媒 》、《天可度》等抨擊世風衰敗和人情澆薄;《海漫漫》、《夢仙》等諷刺迷信神仙的虛妄愚昧。這些作品都稱得上心 苦力勤,直氣凜然。在廣泛反映現實的基礎上,詩人對不合理的現象痛下針砭,如“奪我身上暖,買爾眼前恩”(《重賦》);“地不知寒人要暖,少奪人衣作地衣” (《紅線毯》);“虐人害物即豺狼,何必鉤爪鋸牙 食

人肉”(《杜陵叟》),措辭激切,毫無顧忌,突破了儒家“溫柔敦厚”詩教的框框。這在古代批評時政的詩

歌中是十分突出的。

諷諭詩 在表現形式 上,多數採用直賦其事的方法。《賣炭翁》、《新豐折臂翁》、《縛戎人》、《井底引銀瓶》等,敘事完整,情節生動,刻畫人情物態細緻傳神,對發展中國敘事詩的傳統有積極的貢獻。另一部分諷諭詩則採用寓言托物的手法,借自然物象以寄託作者的政治感慨,如《黑潭龍》 寫家家戶戶殺豬祭龍王,酒肉實際上餵了狐狸,而深居九重的龍王卻什麼也不知道,形象地描繪出皇帝耳目閉塞 、官吏近侍貪污中飽和小民慘遭剝削的情況。《題海圖屏風》則通過海中大鰲興風作浪、鯨鯢助威肆虐,造成“萬里無活鱗 ,百川多倒流”的 景象,為當時藩鎮割據、聯合叛唐的政治局面作了真實的寫照。還有把鶴、鳥、松、竹等動植物擬人化,用以表現社會生活中的各類人物及其關係,如晚年所作《禽蟲》十二章,就屬於這類寓言詩。無論是直賦其事或寓言托物,一般都概括深廣,取材典型,主題集中,形象鮮明,語言明白曉暢。一部分《新樂府》還採用了“三、七”言的句式,顯示了詩人向民間通俗文藝學習的痕跡。

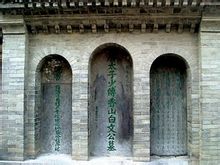

白居易的閒適詩 多用於表現閒情逸緻,抒寫對歸隱田園的寧靜生活的嚮往和潔身自好的志趣,不少篇章還宣揚了省分知足、樂天安命的消極思想。但也有一些醒目的警句,如“作客誠已難,為臣尤不易”、“直道速我尤,詭遇非吾志”(《適意二首》)以及“況多剛狷 性,難與世同塵。不唯非貴相,但恐出禍因”(《自題寫直》)等等,仍從側面反映出對現實社會的不滿,說明他追求閒適,只是無可奈何的自我解脫。閒適詩中也有一些描寫自然景物和田園風光的佳作。如《觀稼》、《歸田三首》 ,寫農村景象,質樸而清新。《游悟真寺詩一百三十韻》 ,以遊記文的筆法依次記敘五日游山的經過,令人有身歷其境之感。 唐代坎曼爾 書白居易《賣炭翁》

白居易的感傷詩 寫一時感觸,而往往有深沉的寄託。 其中如著名的敘事長詩《長恨歌》和《琵琶行》。《長恨歌》歌詠唐玄宗李隆基和貴妃楊玉環的婚姻愛情故事,情緒感傷,寄託深微。詩中既寫“漢皇重色思傾國”,導致昏庸誤國,諷意明顯;更寫“天長地久有時盡,此恨綿綿無絕期”,感傷玄宗貴妃愛情真摯纏綿,流露出作者的同情。唐陳鴻說,白居易“深於詩,多於情”,創 作《長恨歌》“不但感其事,亦欲懲尤物,窒亂階,垂於將來者也”(《長恨歌傳》)。《琵琶行》則有遭際 之感。這兩首長詩敘事曲折,寫情入微,加以繪聲繪色的鋪排描寫,多方面的氣氛烘托以及流轉和諧的韻律聲 調,藝術上達到很高成就。“童子解吟《長恨曲》,胡兒能唱《琵琶篇》”(唐宣宗李忱《吊白居易》 ),正 說明這兩首詩受到廣大民眾的喜愛。所以清人趙翼指出, 白居易“即無全集,而二詩已自不朽”(《甌北詩話》 卷四)。感傷詩中還有不少親朋間酬贈的篇什,如《別 舍弟後月夜》、《江南遇天寶樂叟》 、《畫竹歌》 、《醉 後狂言酬贈蕭殷二協律》等,也都寫得情真意切,朴摯 動人。這類詩較多嘆老嗟病、傷往悼亡的感傷色彩,如 “畏老老轉迫,憂病病彌縛”,“朝哭心所愛,暮哭心 所親”(《自覺》二首)等;厭苦塵世煩惱,力求加以 解脫,聲稱要“度脫生死輪”,“永洗煩惱塵”(同前), 明顯地打上佛家思想的烙印。

雜律詩在白居易詩作中數量最多。其中有價值的是 一些耐人尋味的抒情寫景小詩 ,如《賦得古原草送別》、《錢塘湖春行》、《西湖留別》 、《暮江吟》、《問劉 十九》等,都能以白描手法,寥寥幾筆,勾畫出生意盎然的境界,歷來膾炙人口。而一部分鋪陳故實、排比聲 韻的長篇排律和杯酒光景、艷情風月的小碎篇章,頗為時人效尤,但多不足取。

白居易詩歌的基本風格 是平易淺切 ,明暢通俗 。平易,是指用尋常的話,寫尋常的事,明白自然,人人能 夠領略。所謂“郢人斤斫無痕跡,仙人衣裳棄刀尺”(劉禹錫《翰林白二十二學士見寄詩一百篇因以答貺 》),就是對於這種平易自然、渾成無跡的詩風的高度讚揚。平易的境界是不容易達到的。劉熙載《藝概》說:“常語 易,奇語難,此詩之初關也。奇語易,常語難,此詩之重關也。香山用常得奇,此境良非易到。”趙翼《甌北詩話》也認為“元、白尚坦 易,務言人所共欲言”,指 出“坦易者多觸景生情,因事起意,眼前景、口頭語,自能沁人心脾,耐人咀嚼”。白詩的平易,又是同敘寫情事的直切暢達聯繫在一起的,意到筆隨,揮灑自如,“情致曲盡,入人肝脾,隨物賦形,所在充滿,殆與元氣相侔”(王若虛《滹南詩話》),有很大的感染力。這樣的平易,是提煉的結果。趙翼又說:“其筆快如並剪,銳如昆刀 ,無不達之隱,無稍晦之詞;工夫又鍛鍊至潔,看是平易,其實精純。”宋代僧人惠洪《冷齋夜話》記敘白居易作詩令老嫗都解的傳說,雖不必真有其事,而他的作品文字淺顯,少用典故和古奧的詞句,便於廣大讀者接受,則是有目共睹的事實。他還喜歡提煉民間俗語入詩,增添詩歌的神趣。《唐音癸簽》引《閱耕余錄》說:“白太傅詩:‘暑退衣服乾,潮生船航活’,吳中以水漲船動為船活,采入詩中,便成佳句。”龔頤正《芥 隱筆記》也說:“詩中用而今、匹如、些些、耳冷、妒他、欺我、生憎、勿留、贏垂、溫暾,皆樂天語。”

白居易詩歌的創作風格 ,後世頗有訾議。有人說他“俗”,說他“淺”,甚至說他“力□而氣孱 ”(司空圖《與王駕評詩書》),這些批評看到了白居易的一部分作品矜耀 富貴,吟弄風情,存在著格調低下的庸俗的一面;晚年“更作知足語,千篇一律”(《詩源辯體》引王世貞語),“其中頹唐俚俗十居六、七”(葉燮《原詩》)。在藝術上他也有相當數量的詩篇,意太詳,語太露,缺少蘊借含蓄的韻味和抑揚頓挫的氣勢。但他的成功之作,多能做到“言淺而思深,意微而詞顯”(薛雪《一瓢詩話》),在平易、切近的形式里蘊含深遠的思想情趣,有力地顯示著白詩通俗化、大眾化的重要成就。 所以晚唐張為《詩人主客圖》稱白居易為“廣大教化主”,

正好說明了這一點。

內容 的深刻 和風格 的平易 ,使白居易的作品在社會上流傳特別廣。他在世時,他的詩歌已廣泛傳誦,“禁省觀寺郵候 牆壁之上無不書,王公妾婦牛童馬走 之口無不道,至於繕寫模勒,□賣於市井,或持之以交酒茗者,處處皆是”(元稹《元氏長慶集序》)。他與元稹兩人唱和的所謂“元和體”,“自衣冠士子,閭閻下俚 ,至悉傳諷 之”(《舊唐書·元稹傳》)。白居易的名聲遠播國外。當時有朝鮮商人來求索白詩,帶回去賣給該國宰相,一篇值百金。日本僧人惠萼也在蘇州南禪寺抄得一部白集帶回國,後陸續有人抄回,至今日本保存有相

當於宋、元時的三種抄本各一卷,視為國寶。

家族成員

曾祖父:白溫

祖父:白湟

祖母:薛氏

父親:白季庚

長兄:白幼文

三弟:白行簡

兒子:白阿崔

史書記載

《舊唐書‧白居易傳》

《新唐書‧白居易傳》

《唐才子傳》

經典之作

放言五首

之一

朝真暮偽何人辨,古往今來底事無。

但愛臧生能詐聖,可知寧子解佯愚。

草螢有耀終非火,荷露雖團豈是珠。

不取燔柴兼照乘,可憐光彩亦何殊。

之二

世途倚伏都無定,塵網牽纏卒未休①。

禍福回還車轉轂,榮枯反覆手藏鉤②。

龜靈未免刳腸患,馬失應無折足憂③。

不信君看弈棋者,輸贏須待局終頭④。

之三

贈君一法決狐疑,不用鑽龜與祝蓍(shi)①。

試玉要燒三日滿,辨材須待七年期②。

周公恐懼流言日,王莽謙恭未篡時③。

向使當初身便死,一生真偽復誰知④?

之四

誰家第宅成還破,何處親賓哭復歌①?

昨日屋頭堪炙手,今朝門外好張羅②。

北邙未省留閒地,東海何曾有定波③?

莫笑賤貧夸富貴,共成枯骨兩如何④?

之五

泰山不要欺毫末,顏子無心羨老彭①。

松樹千年終是朽,槿花一日自為榮②。

何須戀世常憂死,亦莫嫌身漫厭生③。

生去死來都是幻,幻人哀樂系何情④?

池上竹下作

穿籬繞舍碧逶迤,十畝閒居半是池。

食飽窗間新睡後,腳輕林下獨行時。

水能性淡為吾友,竹解心虛即我師。

何必悠悠人世上,勞心費目覓親知?

古原草送別

離離原上草,一歲一枯榮。

野火燒不盡,春風吹又生。

遠芳侵古道,晴翠接荒城。

又送王孫去,萋萋滿別情。

[簡析]

白居易

白居易這是一首應考習作,相傳白居易十六歲時作。按科舉考試規定,凡指定的試題,題目之前須加“賦得”二字,作法與詠物詩相類似。《賦得古原草送別》即是通過對古原上野草的描繪,抒傳送別友人時的依依惜別之情。

詩的首句“離離原上草”,緊緊扣住題目“古原草”三字,並用疊字“離離”描寫春草的茂盛。第二句“一歲一枯榮”,進而寫出原上野草秋枯春榮,歲歲循環,生生不已的規律。第三、四句“野火燒不盡,春風吹又生”,一句寫“枯”,一句寫“榮”,是“枯榮”二字意思的發揮。不管烈火怎樣無情地焚燒,只要春風一吹,又是遍地青青的野草,極為形象生動地表現了野草頑強的生命力。第五、六句“遠芳侵古道,晴翠接荒城”,用“侵”和“接”刻畫春草蔓延,綠野廣闊的景象,“古道”“荒城”又點出友人即將經歷的處所。最後兩句“又送王孫去,萋萋滿別情”,點明送別的本意。用綿綿不盡的萋萋春草比喻充塞胸臆、瀰漫原野的惜別之情,真正達到了情景交融,韻味無窮。

全詩章法謹嚴,用語自然流暢而又工整,寫景抒情水乳交融,意境渾成,在“賦得體”中堪稱絕唱。

據宋人尤袤《全唐詩話》記載:白居易十六歲時從江南到長安,帶了詩文謁見當時的大名士顧況。顧況看了名字,開玩笑說:“長安米貴,居大不易。”但當翻開詩卷,讀到這首詩中“野火燒不盡,春風吹又生”兩句時,不禁連聲讚賞說:“有才如此,居亦何難!”連詩壇老前輩也被折服了,可見此詩藝術造詣之高。

《琵琶行圖》

《食後》

食罷一覺睡,起來兩歐茶。

舉頭看日影,已復西南斜。

樂人惜日促,憂人厭年賒。

無憂無樂者,長短任天涯。

(此詩收入沈長波書法作品集)

憶江南

(其一)

江南好,風景舊曾諳。

日出江花紅勝火,

春來江水綠如藍,

能不憶江南?

憶江南(其二)

江南憶,最憶是杭州。

山寺月中尋桂子,

郡亭枕上看潮頭。

何日更重遊?

憶江南(其三)

江南憶,其次憶吳宮。

吳酒一杯春竹葉,

吳娃雙舞醉芙蓉。

早晚復相逢?

《長相思》

汴水流,泗水流。

流到瓜洲古渡頭,吳山點點愁。

思悠悠,恨悠悠。

恨到歸時方始休,月明人倚樓。

須知諸相皆非相,若住無餘卻又余,

言下忘言一時了,夢中說夢兩重虛,

空花哪得兼求果,陽焰如何更覓魚,

攝動是禪禪是動,不禪不動即如如。

《長恨歌》

漢皇重色思傾國,御宇多年求不得。

楊家有女初長成,養在深閨人未識。

天生麗質難自棄,一朝選在君王側。

回眸一笑百媚生,六宮粉黛無顏色。

春寒賜浴華清池,溫泉水滑洗凝脂。

侍兒扶起嬌無力,始是新承恩澤時。

雲鬢花顏金步搖,芙蓉帳暖度春宵。

春宵苦短日高起,從此君王不早朝。

承歡侍宴無閒暇,春從春遊夜專夜。

後宮佳麗三千人,三千寵愛在一身。

金屋妝成嬌侍夜,玉樓宴罷醉和春。

姊妹弟兄皆列土,可憐光彩生門戶。

遂令天下父母心,不重生男重生女。

驪宮高處入青雲,仙樂風飄處處聞。

緩歌謾舞凝絲竹,盡日君王看不足。

漁陽鼙鼓動地來,驚破霓裳羽衣曲。

九重城闕煙塵生,千乘萬騎西南行。

翠華搖搖行復止,西出都門百餘里。

六軍不發無奈何,宛轉蛾眉馬前死。

花鈿委地無人收,翠翹金雀玉搔頭。

君王掩面救不得,回看血淚相和流。

黃埃散漫風蕭索,雲棧縈紆登劍閣。

峨嵋山下少人行,旌旗無光日色薄。

蜀江水碧蜀山青,聖主朝朝暮暮情。

行宮見月傷心色,夜雨聞鈴腸斷聲。

天旋地轉回龍馭,到此躊躇不能去。

馬嵬坡下泥土中,不見玉顏空死處。

君臣相顧盡沾衣,東望都門信馬歸。

歸來池苑皆依舊,太液芙蓉未央柳。

芙蓉如面柳如眉,對此如何不淚垂。

春風桃李花開日,秋雨梧桐葉落時。

西宮南內多秋草,落葉滿階紅不掃。

梨園弟子白髮新,椒房阿監青娥老。

夕殿螢飛思悄然,孤燈挑盡未成眠。

遲遲鐘鼓初長夜,耿耿星河欲曙天。

鴛鴦瓦冷霜華重,翡翠衾寒誰與共。

悠悠生死別經年,魂魄不曾來入夢。

臨邛道士鴻都客,能以精誠致魂魄。

為感君王輾轉思,遂教方士殷勤覓。

排空馭氣奔如電,升天入地求之遍。

上窮碧落下黃泉,兩處茫茫皆不見。

忽聞海上有仙山,山在虛無縹渺間。

樓閣玲瓏五雲起,其中綽約多仙子。

中有一人字太真,雪膚花貌參差是。

金闕西廂叩玉扃,轉教小玉報雙成。

聞道漢家天子使,九華帳里夢魂驚。

攬衣推枕起徘徊,珠箔銀屏迤邐開。

雲鬢半偏新睡覺,花冠不整下堂來。

風吹仙袂飄飄舉,猶似霓裳羽衣舞。

玉容寂寞淚闌乾,梨花一枝春帶雨。

含情凝睇謝君王,一別音容兩渺茫。

昭陽殿里恩愛絕,蓬萊宮中日月長。

回頭下望人寰處,不見長安見塵霧。

惟將舊物表深情,鈿合金釵寄將去。

釵留一股合一扇,釵擘黃金合分鈿。

但教心似金鈿堅,天上人間會相見。

臨別殷勤重寄詞,詞中有誓兩心知。

七月七日長生殿,夜半無人私語時。

在天願作比翼鳥,在地願為連理枝。

天長地久有時盡,此恨綿綿無絕期。

白居易

白居易《觀刈麥》

田家少閒月,五月人倍忙。

夜來南風起,小麥復隴黃。

婦姑荷簞食,童稚攜壺漿。

相隨餉田去,丁壯在南岡。

足蒸暑土氣,背灼炎天光。

力盡不知熱,但惜夏日長。

復有貧婦人,抱子在其旁。

右手秉遺穗,左臂懸敝筐。

聽其相顧言,聞者為悲傷。

家田輸稅盡,拾此充飢腸。

今我何功德,曾不事農桑。

吏祿三百石,歲晏有餘糧。

念此私自愧,盡日不能忘。

《大林寺桃花》

人間四月芳菲盡,

山寺桃花始盛開。

長恨春歸無覓處,

不知轉入此中來。

《暮江吟》

一道殘陽鋪水中,

半江瑟瑟半江紅。

可憐九月初三夜,

露似真珠月似弓。

《琵琶行》

元和十年,予左遷九江郡司馬。明年秋,送客湓浦口,聞舟中夜彈琵琶者,聽其音,錚錚然有京都聲。問其人,本長安倡女。嘗學琵琶於穆、曹二善才,年長色衰,委身為賈人婦。遂命酒,使快彈數曲。曲罷憫然,自敘少小時歡樂事,今漂淪憔悴,轉徙於江湖間。予出官二年,恬然自安,感斯人言,是夕始覺有遷謫意。因為長句,歌以贈之,凡六百一十六言,命曰《琵琶行》。

潯陽江頭夜送客,楓葉荻花秋瑟瑟。

主人下馬客在船,舉酒欲飲無管弦。

醉不成歡慘將別,別時茫茫江浸月。

忽聞水上琵琶聲,主人忘歸客不發。

尋聲暗問彈者誰?琵琶聲停欲語遲。

移船相近邀相見,添酒回燈重開宴。

千呼萬喚始出來,猶抱琵琶半遮面。

轉軸撥弦三兩聲,未成曲調先有情。

弦弦掩抑聲聲思,似訴平生不得志。

低眉信手續續彈,說盡心中無限事。

輕攏慢捻抹復挑,初為《霓裳》後《六么》。

大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私語。

嘈嘈切切錯雜彈,大珠小珠落玉盤。

間關鶯語花底滑,幽咽泉流冰下難。

冰泉冷澀弦凝絕,凝絕不通聲暫歇。

別有幽愁暗恨生,此時無聲勝有聲。

銀瓶乍破水漿迸,鐵騎突出刀槍鳴。

曲終收撥當心畫,四弦一聲如裂帛。

東船西舫悄無言,唯見江心秋月白。

沉吟放撥插弦中,整頓衣裳起斂容。

自言本是京城女,家在蝦蟆陵下住。[蝦蟆(há ma)陵]

十三學得琵琶成,名屬教坊第一部。

曲罷曾教善才服,妝成每被秋娘妒。

五陵年少爭纏頭,一曲紅綃不知數。

鈿頭銀篦擊節碎,血色羅裙翻酒污。

今年歡笑復明年,秋月春風等閒度。

弟走從軍阿姨死,暮去朝來顏色故。

門前冷落鞍馬稀,老大嫁作商人婦。

商人重利輕別離,前月浮梁買茶去。

去來江口守空船,繞船月明江水寒。

夜深忽夢少年事,夢啼妝淚紅闌乾。

我聞琵琶已嘆息,又聞此語重唧唧。

同是天涯淪落人,相逢何必曾相識!

我從去年辭帝京,謫居臥病潯陽城。

潯陽地僻無音樂,終歲不聞絲竹聲。

住近湓江地低濕,黃蘆苦竹繞宅生。

其間旦暮聞何物?杜鵑啼血猿哀鳴。

春江花朝秋月夜,往往取酒還獨傾。

豈無山歌與村笛,嘔啞嘲哳難為聽。

今夜聞君琵琶語,如聽仙樂耳暫明。

莫辭更坐彈一曲,為君翻作《琵琶行》。

感我此言良久立,卻坐促弦弦轉急。

淒淒不似向前聲,滿座重聞皆掩泣。

座中泣下誰最多? 江州司馬青衫濕。

《錢塘湖春行》

孤山寺北賈亭西,水面初平雲腳低。

幾處早鶯爭暖樹,誰家新燕啄春泥。

亂花漸欲迷人眼,淺草才能沒馬蹄。

最愛湖東行不足,綠楊陰裏白沙堤。

白居易

白居易《賣炭翁》

賣炭翁,伐薪燒炭南山中。

滿面塵灰煙火色,兩鬢蒼蒼十指黑。

賣炭得錢何所營?身上衣裳口中食。

可憐身上衣正單,心憂炭賤願天寒。

夜來城外一尺雪,曉駕炭車輾冰轍。

牛困人飢日已高,市南門外泥中歇。

翩翩兩騎來是誰?黃衣使者白衫兒。

手把文書口稱敕,回車叱牛牽向北。

一車炭,千餘斤,宮使驅將惜不得。

半匹紅綃一丈綾,系向牛頭充炭直。

《春中與盧四周諒華陽觀同居》

性情懶慢好相親,門巷蕭條稱作鄰。

背燭共憐深夜月,踏花同惜少年春。

杏壇住僻雖宜病,芸閣官微不救貧。

文行如君尚憔悴,不知霄漢待何人。

《放言》

朝真暮偽何人辨?古往今來底是無?

但愛臧生能詐聖,可知寧子解佯愚?

草營有耀終非火,荷露雖團豈是珠!

不取燔柴兼照乘,可憐光彩亦何珠?

花非花,霧非霧。

夜半來,天明去。

來如春夢幾多時?

去似朝雲無覓處。

【注釋】:

①花非花、霧非霧:說它是花么?不是花,說它是霧嗎?又不是霧。

②來如句:來的時候像一場春夢,停留沒有多時。

③去似句:去了以後,如早晨飄散的雲彩,無處尋覓。

[簡析] 這是一首情詩。說花非花,說霧非霧,本不是花,本不是霧,花有所指,霧有所喻。欲言又止,但止不住又說出真情——夜半來,天明去,既非花,又非霧,說明確有人來。誰來誰去?隱而不吐。為什麼來?春夢無多,回味無窮;朝雲遽散,惋惜惆悵。春夢者,春情也;朝雲者,“旦為朝雲,暮為行雨,朝朝暮暮,陽台之下”事也。此詩由一連串的比喻構成,描述隱晦而又真實,於朦朧中有節律整飭與錯綜之美,是情詩的一首佳作。後人曾譜為曲子,廣為流傳。

軼事典故

愛戀湘靈

白居易11歲那年,因避家鄉戰亂,隨母將家遷至父親白季庚任官所在地——徐州符離(今安徽省宿縣境內)。之後在那裡與一個比他小4歲的鄰居女子相識,她的名字叫湘靈,長得活潑可愛,還懂點音律,於是兩人就成了朝夕不離、青梅竹馬的玩伴。到白居易19歲、湘靈15歲時,情竇初開,兩人便開始了初戀。白居易有一首詩名為《鄰女》,追敘了十五歲的湘靈,讚美湘靈的美麗和她悅耳的嗓音。

貞元十四年(798),白居易27歲的時候,為了家庭生活和自己的前程,他不得不離開符離去江南叔父處。一路上他寫了三首懷念湘靈的詩。分別是《寄湘靈》、《寒閨夜》和《長相思》。由詩中可以清楚地看出,白居易與湘靈經過17年的相處和8年的相戀,感情已經很深了。離別後不但苦苦相思,而且已考慮過結婚問題。但是湘靈擔心她家門第低,攀不上白居易。最後表示了願至天必成和步步比肩行的懇切願望。

貞元十六年初,白居易29歲考上了進士,回符離住了近10個月,懇切向母親要求與湘靈結婚,但被封建觀念極重的母親拒絕了。白居易無奈,便懷著極其痛苦的心情離開了家。貞元二十年(公元804年)秋,白居易在長安作了校書郎,需將家遷至長安,他回家再次苦求母親允許他和湘靈結婚,但門戶大於一切的母親,不但再次拒絕了他的要求,且在全家遷離時,不讓他們見面。他們的婚姻無望了,但他們深厚的愛情並沒從此結束。白居易以不與他人結婚懲罰母親的錯誤,並三次寫了懷念湘靈的詩:《冬至夜懷湘靈》、《感秋寄遠》和《寄遠》。在近8年裡,母親再沒讓白居易和湘靈見面,也不允許他提起湘靈。

白居易37歲時才在母親以死相逼下,經人介紹與同僚楊汝士的妹妹結了婚,但直到元和七年還寫詩思念湘靈。例如《夜雨》、《感鏡》等。後來白居易蒙冤被貶江州途中,和楊夫人一起遇見了正在漂泊的湘靈父女,白居易與湘靈抱頭痛哭了一場,並寫下了題為《逢舊》的詩。這時白居易已經44歲,湘靈也40歲了,但未結婚。這首詩裏白居易再次用了恨字,此恨與《長恨歌》的恨不會毫無關係,所以說白居易親身經歷的這段悲劇般的愛情為《長恨歌》打下了基礎。

直到白居易53歲的時候,他在杭州刺史任滿回洛京途中,看到變換舊村鄰而湘靈已不知去向的時候,這段長達35年之久的戀愛悲劇才劃上了離開的句號。

其實在這個愛情悲劇里有很多的疑點,例如:《長相思》和湘白兩人最後的不成正果。

《長相思》一詩兩首,一為樊素而作,一為湘靈而作,為湘靈作的恰是《長恨歌》的前身。

湘白二人的愛情,最後以湘靈的悄然離去而畫上句號。

在白母在世的時候,因門不當戶不對,白居易未能和湘靈成親。而在白母去世,也就是元和十年時,白居易被貶途中(上文提到)遇見了正在漂泊的湘靈父女,當時感情未滅、湘靈未嫁,白居易為什麼就不能收留湘靈,或是娶其為妾呢?有人會說是白居易妻子不同意,但在此之前,白居易侍妾成堆是眾所周知的,也有人說是白居易很愛湘靈,不願委屈她,可是,僅僅收留而已,雖是被貶,但是白家榮華富貴,難道還養不起兩個人嗎?後來,說是湘靈離開這段感情才畫上句號,不如說是白居易早已厭倦反而樂得輕鬆。

對此,我們只能假裝無視,繼續感受著白居易和湘靈的奇異悲慘的愛情。

(以上僅為個人觀點,僅供參考,不接受任何言語攻擊。)

《鄰女》

娉婷十五勝天仙,白日嫦娥旱地蓮。

何處閒教鸚鵡語,碧紗窗下繡床前。

《寄湘靈》

淚眼凌寒凍不流,每經高處即回頭。

遙知別後西樓上,應憑欄桿獨自愁。

《寒閨夜》

夜半衾裯冷,孤眠懶未能。籠香銷盡火,巾淚滴成冰。

為惜影相伴,通宵不滅燈。

白居易

白居易《長相思》

九月西風興,月冷霜華凝。

思君秋夜長,一夜魂九升。

二月東風來,草坼花心開。

思君春日遲,一日腸九回。

妾住洛橋北,君住洛橋南。

十五即相識,今年二十三。

有如女蘿草,生在松之側。

蔓短枝苦高,縈迴上不得。

人言人有願,願至天必成。

願作遠方獸,步步比肩行。

願作深山木,枝枝連理生。(長恨歌里“在地願為連理枝”的前身。)

《冬至夜懷湘靈》

艷質無由見,寒衾不可親。

何堪最長夜,俱作獨眠人。

《感秋寄遠》

惆悵時節晚,兩情千里同。

離憂不散處,庭樹正秋風。

燕影動歸翼,蕙香銷故叢。

佳期與芳歲,牢落兩成空。

《寄遠》

欲忘忘未得,欲去去無由。

兩腋不生翅,二毛空滿頭。

坐看新落葉,行上最高樓。

暝色無邊際,茫茫盡眼愁。

池上

池上

《池上》

(唐) 白居易

小娃撐小艇,

偷采白蓮回。

不解藏蹤跡,

浮萍一道開。

《夜雨》

早蛩啼復歇,

殘燈滅又明。

隔窗知夜雨,

芭蕉先有聲。

樊素小蠻

在杭州刺史位上,每當良辰美景,或雪朝月夕,他邀客來家,先拂酒罈,次開詩篋,後捧絲竹。於是一面喝酒,一面吟詩,一面操琴。旁邊有家僮奏《霓裳羽衣》,小妓歌《楊柳枝》,真是不亦樂乎。直到大家酩酊大醉後才停止。白居易有時乘興到野外遊玩,車中放一琴一枕,車兩邊的竹竿懸兩隻酒壺,抱琴引酌,興盡而返。 據《窮幽記》記載,白居易家裡有池塘,可泛舟。他宴請賓客,有時在船上,他命人在船旁吊百餘只空囊,裡面裝有美酒佳肴,隨船而行,要吃喝時,就拉起,吃喝完一隻再拉起一隻,直至吃喝完為止。 方勺《泊宅編》卷上說:白樂天多樂詩,二千八百首中,飲酒者八百首。這個數字可不算小。 他喝酒時用酒來排遣,他是以一天酒醉來解除九天辛勞的。他說:“不要輕視一天的酒醉,這是為消除九天的疲勞。

素口蠻腰,蓄妓(這裡的妓,相當於中國歷史上的妾或家庭歌舞妓)玩樂,始自東晉,唐代比較普遍。為了滌除人生煩惱,白居易以妓樂詩酒放縱自娛。他蓄妓與嗜酒無度,直到暮年。從他的詩中知姓名之妓便有十幾個,最出名的是小蠻和樊素。唐孟棨《本事詩·事感》中記載:“白尚書(居易)姬人樊素善歌,妓人小蠻善舞,嘗為詩曰:櫻桃樊素口,楊柳小蠻腰”。現代人形容美女說櫻桃嘴、小蠻腰或楊柳腰,就是從白居易那裡學過來的。

白居易後來老了,體弱多病,決定賣馬和放妓,他不希望他們跟著自己吃苦。但是他心愛的馬居然反顧而鳴,不忍離去。樊素和小蠻等對白居易還是蠻有感情的,都不忍離去。樊素感傷落淚地說:“主乘此駱五年,銜橛之下,不驚不逸。素事主十年,中擳之間,無違無失。今素貌雖陋,未至衰摧。駱力猶壯,又無虺憒。即駱之力,尚可以代主一步;素之歌,亦可以送主一杯。一旦雙去,有去無回。故素將去,其辭也苦;駱將去,其鳴也哀。此人之情也,馬之情也,豈主君獨無情哉?”白居易也長嘆道:“駱駱爾勿嘶,素素爾勿啼;駱返廟,素返閨。吾疾雖作,年雖頹,幸未及項籍之將死,何必一日之內棄騅兮而別虞姬!素兮素兮!為我歌楊柳枝。我姑酌彼金缶,我與爾歸醉鄉去來。”

當然最後於白居易70歲樊素和小蠻還是走了。白居易思念中寫道:“兩枝楊柳小樓中,嫋娜多年伴醉翁,明日放歸歸去後,世間應不要春風。五年三月今朝盡,客散筵空掩獨扉;病與樂天相共住,春同樊素一時歸。”

他在67歲時,寫了一篇《醉吟先生傳》。這個醉吟先生,當然就是他自己。他在《傳》中說,有個叫醉吟先生的, 不知道姓名、籍貫、官職,只知道他做了30年官,退居到洛城。他的居處有個池塘、竹竿、喬木、台榭、舟橋等。他愛好喝酒、吟詩、彈琴,與酒徒、詩友、琴侶一起遊樂。事實也是如此,洛陽城內外的寺廟、山丘、泉石,白居易都去漫遊過。

家釀名酒

白居易自家釀的酒,質高出眾,他為自家的酒作詩道:“開壇瀉罇中,玉液黃金脂;持玩已可悅,歡嘗有餘滋;一酌發好客,再酌開愁眉;連延四五酌,酣暢入四肢。”(《白居易卷》)。白居易造酒的歷史不但有記載,而且直到今天,還有“白居易造酒除夕賞鄉鄰”的故事在渭北一代流傳。

白居易

白居易心矚洛陽

貞元十五年(799年),白居易從江西浮梁縣到洛陽省母。貞元二十年(804年)二月,白居易任校書郎時,曾春遊於洛陽。長慶四年(824年)五月,白居易任杭州刺史期滿,不想去長安,打算回洛陽隱居。便將自己剩餘的俸薪,又加上兩匹馬作價的錢,在洛陽履道里(今洛陽市東南趙村東獅子橋一帶),買下原散騎侍郎楊憑的舊宅。實現了他“但道吾廬心便足”的夙願。不久白居易又奉召出任蘇州刺史。寶曆二年(826年)他與劉禹錫結伴歸洛陽。太和元年(827年),他奉使到洛陽,與皇甫鏞、蘇弘、劉禹錫,姚合交遊。太和三年(829年),白居易57歲,罷刑部侍郎,以太子賓客,分司東都,四月到洛陽,長期住在洛陽龍門東山香山寺,至直18年後終老。正象他自己所說:“往時多暫住,今日是長歸”。白居易是我國唐代的著名詩人,詩詞流傳至今三千多首,數量居唐代名詩人之首。

會昌二年(842年),白居易71歲時,他與香山寺僧如滿,結香火社,白衣鳩杖,自號“香山居士”“醉吟先生”。他做官30多年,以清貧自守,體察民情,從未忘記老百姓的疾苦。他73歲時捐資並提議民眾共同治理被稱為“八節灘”的伊河險段,使得“夜舟過此無傾復,朝徑從今免苦辛”,自居易對這件事十分欣慰,他臨終前一年,寫的《歡喜二偈》中,就有這么二句:“心中別有歡喜事,開得龍門八節灘”。

太和六年(832年)七月,白居易把自己為元稹撰墓誌的錢,捐獻給僧人修正香山寺,使香山寺面貌一新。

開成元年(836年),白居易自編《白氏文集》65卷,共詩文3255篇。藏於洛陽聖善寺缽塔院,為後人研究唐代的社會情況和詩歌創作,提供了大量有用的史料。他留下的3000多首詩中,謳歌洛陽的就有800多首。如《洛城東花下作》中的“記得歸詩章,花多屬洛陽”。《柳枝詞八首》中的“何以東都正二月,黃金枝映洛陽橋”。在白居易的筆下,人們了解了洛陽的美容,對洛陽更加熱愛。正如唐代詩人徐凝在詩中寫的“今到白氏詩句出,無人不詠洛陽秋”。

會昌四年(844年)春,白居易已73歲了,他還到趙村(今洛陽市東南部)觀賞杏花,寫了《游趙村杏花》詩。

會昌五年(845年),自居易和在洛陽的6位年過70的朋友,組成7老會。後來95歲的僧人如滿和136歲的李元爽,也參加了7老會,號稱“九志圖”。他們飲酒賦詩,在詩壇上傳為佳話。

會昌六年(846年)八月,白居易與世長辭。臨終前,他遺囑“不歸下王圭,葬於香山如滿之側”,想永遠與洛陽山水為伴。家人依照他的遺囑,將他埋在龍門東山琵琶峰上。人們為了更好地紀念這位偉大詩人,在琵琶峰上對其墓加以擴建,建成了“白園”。整個白園莊嚴肅穆,質樸典雅,布局結合地形,峰迴路轉,曲徑通幽,依山築房建亭,高低錯落。

西湖白堤

在白居易到西湖以前,西湖並沒有得到根本的整治。遇到乾旱天氣,西湖水很淺,不夠灌溉農田;每到下大雨,又會湖水泛濫,不能積蓄。這種情況使西湖不能盡到最大的效用,造成農用和民用的水源都發生問題。

白居易是懷著“下恤民庶”的抱負來到杭州做刺史的,到任以後,就把徹底治理西湖這一工程提到議事日程上。他任杭州刺史的主要政績之一,就是在西湖東北岸一帶築成捍湖大提,有效地蓄水泄洪,保證農田有水灌溉,人民有水喝。

這個築堤蓄湖的工程在白居易離任前的兩個月得以竣工。824年三月,白居易親自寫了《錢塘湖石記》一文,刻成石碑,立在湖岸上。這篇碑記就成為關於西湖水利的重要歷史文獻。白居易修建的捍湖大提,人們就稱它為“白公堤”,表達了對白居易的愛戴與懷念。

當然白居易在築堤捍湖的過程中也遇到一些麻煩。例如,當時有些人對築堤設閘、決放湖水來灌溉農田的舉措十分擔心,而且提出了反對意見,白居易對此一一作出了解釋與批駁。並且,白居易也對湖堤築成後西湖的蓄水量與放湖水灌農田的實際功能作了細密的測算。

當然,最後捍湖大堤的建造是十分成功的。

到明代,白公堤仍然存在,它不僅是一座水利設施,而且還是當時杭州一條熱鬧繁榮的交通要道。只可惜白公堤的原址今天已經不復存在了。人們遊覽西湖,就以白堤為白公堤的替身,來寄託對白居易的愛戴與懷念之情。當然,其實我們今天說的白堤並不是白居易建造的白公堤。

白居易於長慶二年十月赴任杭州刺史,前後三年,實際時間僅20個月。在這不算長的時間裡,白公卻為杭州做了多件大事,對杭州的發展具有重要意義。

杭州這個山明水秀的城市,三面環山,山泉淙淙不竭,又有周邊三十里的西湖,蓄著一湖淡水,按說水源還是相當充裕的。但是在唐代,居民的飲水卻大成問題。

原來,杭州瀕臨錢塘江,由於受錢塘江鹹潮的長期侵蝕,地下水又鹹又苦,根本不能喝。唐代的杭州範圍比今天要小得多。城中居民大多住在井邊,取井水飲用,而井水卻是鹹苦的,到西湖取水還有一段距離,到四周山中溪澗取水,路途更遠。居民為解決日常引用水問題,往往跑來跑去,浪費時間又浪費力氣。

第一位浚六井,解決飲水問題的官員是李泌。李泌所始建的六井,不是從地表向下深挖而取地下水的井,而是引西湖水通過管道到一定位置而蓄水的井,類似於蓄水池,其水源就是西湖。只要西湖水不乾涸,城內井中就淡水不竭,居民們就可免除遠途取水疲於奔波之苦。

白居易到杭州做刺史,距李泌建造六井已經四十年。這時,地下引水管道已常常淤塞,水流不暢,影響了城內六井的供水。白居易發現了這個問題,決心繼續李泌這一利民業績,徹底治理西湖,疏通六井。他在823年秋天到824年春天,親自主持並完成了西湖水的規模巨大的水利工程。

長安居大不易

白樂天初舉,名未振,以歌詩謁顧況。況謔之曰::“長安百物貴,居大不易。”及讀至《賦得古原草送別》詩曰:“野火燒不盡,春風吹又生。”況嘆之曰:“有句如此,居天下有甚難!老夫前言戲之耳。”(典出《唐摭言》卷七)

白居易(772年~846年), 字樂天,自稱香山居士,又號醉吟先生。他的祖先是山西太原人,後來又遷居到陝西韓城,最後定居在陝西下邽。據說白居易剛生下來才兩個月,①奶媽抱著他,並指著家裡的書讓他看,他雖然口不能言,但心裡卻早已認識“之”、“無”二字了。所以後來人們在謙遜地稱說自己所識別的東西不多抑或知識有限時,便往往會用上這典故,說是“略識之無”。稍微長大了,白居易尤其喜歡讀書,而且他的記憶力之好極為驚人,凡是他過目的書,就沒有不把它緊緊記在了腦子裡的。而他詩文里所透露出來的非凡才華,便更是讓人吃驚不已了。

詩才已經不同凡響的白居易,在16歲那年便隻身來到了京城長安。他聞名去拜訪當時掌管編纂國史以及為朝廷起草文告詔令的著作郎顧況,以便請顧老前輩對自己的詩作進行親切指點。而蘇州人顧況卻是一個自視甚高、很少對他人有所推許的著名詩人,儘管他家門口車水馬龍,來拜訪和求教的人很多。那天傍晚,僕人就要掌燈開飯了;一個行色匆匆的小青年竟在此時此刻遞上了他自己的名刺,並在他詩稿的封面署上“白居易”這三個工整的楷體字。

因頻繁接待來訪客人業已有些疲憊了的顧老詩人,一眼瞥見“白居易”三字,遂禁不住大笑起來:“呵呵,好大的口氣!要知道,京城長安現在米價高得很,平時就是想居住下來也挺不容易呀,更何況居然要想白白居住!”說完,他趁家人還沒有把飯菜擺上桌來的當兒,便漫不經心地瀏覽起白居易呈給他的詩稿。一打開扉頁,裡頭第一首就是題為《賦得古原草送別》的五律,其詩云:

白居易

白居易離離原上草,一歲一枯榮。

野火燒不盡,春風吹又生。

遠芳侵古道,晴翠接荒城。

又送王孫去,萋萋滿別情。②

當他看到頷聯“野火燒不盡,春風吹又生”時,眼睛驀然一亮,顧老詩人就再也不能移開目光了。可以想見,此時他固然已不敢再漫不經心了。他一手捻著他那把略已花白的鬍鬚,一手緊握著詩稿,轉而細細地品味起來,並不時點了點頭。然後他又騰出了那隻輕捋鬍子的手拍案叫絕道:“能寫出如此之好的詩句,要想在長安居住下來,又有何困難可言哉!老夫剛才的話,只不過是開開玩笑的啊!”

這是顧老詩人欣賞白居易該詩中野草所蘊涵著的頑強生命力,縱然在歷經野火焚燒之後,但它一經那春風(請注意,此二字在古代詩文中是一個蘊涵極為豐富的辭彙)吹拂,它便又生機勃勃地綻出嫩芽,並開始生長和迅速繁衍起來了。作為一個人,難道就不應該像這株莽原上的野草一樣,在逆境中頑強鬥爭,以期倔強地生存下來嗎?而這,該是多么需要精細觀察和深刻領悟呀!不用說,這正是作為詩人所必備的良好素質,所以顧老詩人不禁為眼前這位天才少年所深深折服了。

接下來,得到了老詩人顧況的大力讚揚和多方介紹,少年白居易的詩名頓時便傳遍了整個京城。但非常遺憾,由於白居易還沒能得到更為強有力的引薦,雖然在長安居住了三年,他卻並沒有找到自己理想的出路,於是只得黯然離開了。直到德宗貞元十六年(800年),他才以高科考取進士,此後便踏上了仕途。再就是他的詩名不但在全國知名,到處流傳著他許多傑出的作品,而且他的詩名還傳到了雞林國,也就是現在的朝鮮。可見,顧老詩人當年並沒有看錯白居易。

按:① 然據白居易《與元九書》則稱七、八個月也。② 20世紀許多選本亦據《唐才子傳》僅僅選錄該詩前四句,要知道這並不科學;而且,它也是對白居易詩作的肆意閹割。至於其頷聯,乃係是流水對的構句方式,同時它還使用了“隔句拗救”這作詩技巧。

後世紀念

主詞條:白居易墓、白園

白居易墓

白居易墓白園是白居易的墓園,位於龍門東山的琵琶峰。白居易在詩里曾說,“門前常

流水,牆上多高樹。竹徑繞荷池,縈迴百餘步。”白園的設計已八九分的接近於此了。

白園迎門的是青谷區。夾道兩旁是青色的竹子,懸瀑濺出悅耳的水聲,荷花池飄送著夏日的清涼。聽伊亭和松風亭模仿唐代的建築設計,“亭”通“停”,提醒遊客停下腳步感受山谷的幽靜。時間在山水間是慢的。聽伊亭又叫草亭,因那首婦孺皆知的《賦得古原草送別》而建。

墓體區在琵琶峰頂,有墓冢和自然石臥碑等。中外仰慕白居易的遊客和族裔都在此立石紀念。其中有塊石碑用中文和日文刻著“偉大的詩人白居易先生,你是日本文化的恩人,你是日本舉國敬仰的文學家,你對日本之貢獻恩重如山,萬古流芳,吾輩永誌不忘。”

作品集

白居易詩歌

白居易詩歌《花非花》

《憶江南》

《長恨歌》

《瑟瑟行》

《新樂府》

《秦中吟》

白居易墓

白園(白居易墓)因唐代大詩人白居易安葬於此而得名。

白園坐落在洛陽市城南13公里處的龍門東山的琵琶峰上,是一座依山傍水、秀色宜人的小巧園地,白園占地40畝。這裡東西兩山對峙。 白園包括龍門橋東頭整個琵琶峰,占地44畝,分為青谷、墓體、詩廊三區,系根據詩人性格、唐代風采和得體於自然的原則設計建造的紀念性園林建築。迎門為青谷區,叢竹夾道,懸瀑飛灑,荷池送爽,樂天堂、聽伊亭、松風亭等仿唐建築引人入勝。樂天堂內有白居易塑像。園中間為墓體區,有墓冢、24噸重的自然石臥碑、烏頭門、登道、碑樓。整個墓區翠柏蔥鬱,奇花飄香。詩廊區在墓北山腰,陳列有當代書畫家書寫描繪的白詩碑刻和詩意瓷磚壁畫。

白居易墓概況

伊河由南向北穿山而過,一橋飛架東西;宛若一道七色彩虹。依山勢建有松風亭、白亭、翠樾亭、道時書屋、樂天堂等富有唐代風格的亭閣,古風遺韻,遊人至此,雅興頓生。從龍門橋過伊河,左側即是白園的大門。進門直行,但見路轉峰迴,林木森森;山泉叮咚,池水清碧。幽雅至極。漫步石級而上,山腰有亭,名曰“聽伊”,此亭系白居易晚年與其好友元稹、劉禹錫等對奕、飲酒、品茗、論詩之處。香山寺北側的琵琶峰上,是唐朝大詩人白居易的墓園,稱為白園,這位詩人曾以居士情結與如滿和尚等人結為“香山九老”唱酬於香山寺的堂上林下,晨煙夕藹,會昌六年,終老於河南履道里,如今,白園已成為各界來賓憑弔這一歷史文化名人的最佳場所。

唐朝八大“情色”詩人排行榜

中國歷史上十大文學家排名

| 中國古典文學分為詩和文,文又分為韻文和散文,現代一般分為:詩歌、散文、小說、戲劇,並稱為四大文學體裁;中國的抒情詩和散文(稱為古文)最早而比較發達。西方則分為詩歌與散文兩個基本類型。敘事詩和戲劇成熟較早,此外小說比較發達。 |

![王維[詩人]](/img/7/81b/nBnauM3X2gjMzgDNzETOwMDOxMTM2gDM3MjMwADMwAzM2AzLxkzL0IzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg)