建築風格

疙瘩樓

疙瘩樓疙瘩磚

疙瘩樓

疙瘩樓

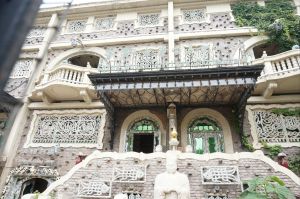

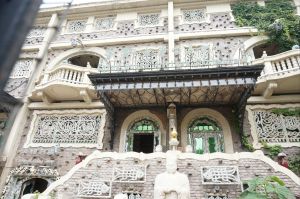

疙瘩樓建於1937年,位於當時的天津英租界的威靈頓道和香港道交口轉角處(今和平區河北路與睦南道交口轉角處,今河北路285—293號),為天津歷史風貌建築。疙瘩樓最早曾是英國華儂公司的公寓,後為京劇表演藝術家馬連良在天津的故居。

疙瘩樓

疙瘩樓 疙瘩樓

疙瘩樓疙瘩樓水庫所在地區遼寧,面積2.030萬畝,深度平均水深1.60米,東北區遼河-鴨綠江水系,面積2.030萬畝, 平均深度1.60米, 透明度13.5厘...

水庫簡介 調查日期位於縣城西1公里,烏伊公路北側50米處。《新疆圖志》記載:“土積高阜三丈許,其上舊有廟宇,兵燹後改建於路北,諺謂綏邑是鳳凰城,大疙瘩其首,南北兩城其翼,...

簡介 歷史閻樓鎮位於陽穀縣東部,距縣城8公里,轄區面積67.1平方公里,53個行政村。人口5.1人,6.8萬畝耕地,是陽穀縣的經濟強鎮之一。閻樓鎮交通便捷,區位優...

概況 歷史沿革 農業資源 工業狀況 特色產業四座樓獅子頭是以產地命名的一款獅子頭,其形最近老款悶尖獅子。四座樓,其名字並非如網友所說是產在平谷一個叫四座樓的村子,“四座樓”乃平谷最高的山之一,因其...

價值連城 外形特點 產地及其特點萊蕪特產陳樓糖瓜,始於清朝同治年間,至今已有一百多年的生產歷史。是陳氏先祖陳孟春所創,據說當年陳氏先祖從河北遷來時,就帶來了糖瓜的製作手藝,經過代代相傳...

簡介 產品傳說 製作過程達文士樓建於清光緒三十一年〔1905年〕,該建築作為五大道上較早建設的住宅位於當時的天津英租界的馬廠道(Race Course Road)(今天津市河西...

簡介 歷史 建築結構鳴霜樓,俗稱鐘樓,位於保定市裕華東路西段路北側。建於金大定間(1161-1189年)。明宣德間(1426-1435年)重修後稱為宣德樓,成化間(1465...

基本信息 概況 相關歷史 溫心提示 住宿《天下第一樓》是一部2004年夏鋼執導的民國題材電視劇,改編自同名話劇《天下第一樓》,由巍子、李光復等主演 。 該劇主要講述了京城小廚天下第一樓中發生的...

劇情簡介 分集劇情 演職員表 角色介紹 幕後花絮