簡介

番鬼托梁木雕

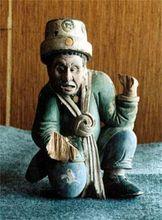

番鬼托梁木雕在《近代戰爭館》里,陳列著一件十分滑稽的彩繪托梁木雕。

托梁,是近代湛江會館、廟宇、祠堂建築中特有的木質構件,用作木樑架間的墊

托。這種雕刻成外國(法國)侵略軍官兵形象的托梁,民間稱為之"番鬼托梁"。

番鬼托梁木雕的由來

若問它的來歷,還要回溯到100多年前。

廣州灣法國公使署舊址

廣州灣法國公使署舊址1899年,法國侵略者強迫腐朽的清政府簽定了辱國喪權的《廣州灣租界條約》,定於1899年11月16日起,把今廣東遂溪、吳川兩縣部分屬地及其間的海灣(今湛江港)劃為租界地,租期99年。面對帝國主義者的肆意強凌和政府的反動無能,遂溪、吳川兩縣百姓及地方愛國官紳奮起抵抗,組織民間武裝和利用"團練"武裝與法國侵略軍進行英勇鬥爭。經過長達20個月之久的英勇抗爭,終於迫使法國縮小了租界的範圍。因而,人們常把虎門銷煙、三元里抗英、遂溪抗法,並稱為近代史上廣東人民的三次大規模武裝反抗侵略的愛國鬥爭。

附註:安南,即越南的古稱。1802年(清嘉慶七年)改國號為越南,但在新中國成立前,中國民間仍沿稱其安南。1884年越南淪為法國保護國。

番鬼托梁:湛江特有的抗法文化

清末時期,雷州半島一些民間建築如宮廟、會館的門檐,有不少是以木俑代替木架墊的。這些木俑大部分是根據“ 番鬼”(法國人或越南人)的形象,用概括、誇張的藝術手法雕刻而成的。

其中藝術特色較強的要算 麻章區太平鎮東岸村的三帝廟(宋代廟宇)等。該村在1915年修葺時,特別在廟宇門檐增設兩尊“番鬼托梁”的木俑。

據湛江市博物館有關專家考證:這些栩栩如生的木雕, 是雷州半島特有的藝術珍品,它反映雷州半島人民對侵略者的仇恨和無限的愛國熱忱及民族自尊心,具有很高的地方歷史研究價值。

湛江東岸村三帝廟的番鬼托梁木雕

清末,法國強租廣州灣(今廣東湛江市)

清末,法國強租廣州灣(今廣東湛江市)清 光緒二十五年(1899年),法國殖民主義者強租我 廣州灣(湛江),在廣州灣統治47年時間中,雷州半島人民深受其害。廣大民眾不甘受殖民者的欺凌,有時亦採取某些“小動作”來對法國警察進行有限度的報復,如諷罵、刁難等等。

後來,有位愛國建築行業的設計者倡造,乘民間宮廟、會館等建築或修葺之機,讓木匠在屋門前檐的木支架結構中設計幾個“番鬼”當作木墊,人們領會了木俑的意思,稱它為“番鬼托梁”(有的地方稱為“ 洋人托梁”)。工匠們通過精雕的木俑來發泄心中的憤恨,以幽默、諷刺的手法刻畫侵略者的醜惡形象, 寓意他們被木樑壓住,永世不準翻身,以滅其威風。

此類木俑高約45厘米,身系紅帶或藍、綠帶,以法國國防軍(俗稱紅帶兵)、法國警備部隊(藍帶兵)、法國警察(綠帶兵)為模特。

國家一級文物番鬼托梁木雕

木俑的姿勢各種各樣,如紅帶兵雕成單膝跪、左手撐、高帽、側頭、捲髮、似哭似笑;藍帶兵則一腿跪,另一腿盤曲,左手托梁,長褲,表情痛苦。有的還表明木俑的軍階。有的還另外雕刻了兇惡的貔貅或獅子與他們一起托梁受罪。

據有關史料記載:紅帶兵是1899年11月法國從越南調派來的,其中法國人有150名,越南人200名。職銜級別俗稱為:四劃(團級)、三劃(正營級)、二劃(副營)、一划(正連)、百長(排)、七長(班)、五長,他們穿的是尼龍制服,上衣袖子處縫有黑色金邊的布條,令人看上去就知道是幾劃官。紅帶兵的褲子很短,褲腳蓋到膝蓋處。戴頭盔,每逢舉行大慶節日時(如七月十四日 法國國慶節),人人還有一條紅布從右肩臂橫掛到左腰,因而得名”紅帶兵“;藍帶兵則是法國統治者為了“以華制華”而建立的。

湛江雷州市北家村雷祖廟的番鬼托梁木雕

最高宮員為三劃,總兵人數大約350人,主要來自越南和雷州半島,穿藍色制服,褲子長長的,頭戴用竹子編織而成的帽子(有點象清兵的帽子);綠衣兵,機關叫警察署(又稱綠衣樓),正職(二劃)稱”綠衣頭“,士兵稱“綠衣仔”,有150多人,絕大部分為中國人。

當時, 法國殖民者看到這些表情痛苦的木俑,心裡很不是滋味,但也無可奈何。

“番鬼托梁”木俑的造型以法國侵略者為原型。各地廟祠的“番鬼托梁”又回然不同,各有特色,突出歷史背景和具體內容,成為典型奇特之民俗事像。

麻斜候王廟的番鬼托梁木雕

太平鎮東岸村三元宮的“番鬼托梁”左手托梁,右手拿著一串銅錢(清代錢幣)。根據當地廟祝老人介紹,當年法兵征田畝稅,遭到村民不滿進行反抗抵制;後來,村中的木匠能手盧成誥等人便將法國侵略者製成木俑,形象清晰、突顯。寓意藉助中國關公神的力量鎮懾他們,讓洋鬼子永遠不得翻身;服服貼貼地跪在那裡托著木橫樑,做奴才,任由中國老百姓主宰。

充分體現 湛江人民的不屈不撓、敢於反抗蔑視外來侵略者的精神。坡頭區石門的康皇廟的“番鬼托梁”又以洋鬼子嘴叼著洋菸斗,左手卻托著木樑,意思:儘管洋鬼子趾高氣揚,也被我人民所制服。太平鎮東岸村三元宮廟門前還保存清朝時著名的文人學士陳喬森題書楹聯 :“元恩深雨露德彌天地,武義壯山河忠貫古今。”

南田天后宮的番鬼托梁木雕

吳川縣三柏管區李氏大宗(祠),過去是川西人民抗法的總指揮部,附近也是抗法的戰場。 當地人民不堪侵略者霸占國土,便在大宗祠大門口高高的四根石柱子牽樑上,每邊各裝上一個番鬼托梁的木俑,當年驅抗法國侵略者,縮小租界後,是當地老百姓慶祝勝利的作品,見證歷史的陳跡。

麻斜鎮羅侯王廟的“番鬼托梁”是洋人模樣,頭髮捲曲,藍眼睛、鷹鼻、戴洋帽子,作下跪狀,左手托梁,右手拿著一隻當地稱為鷯哥的鳥,意思是洋鬼子像鷯哥學舌,旁邊置放獅子監管“番鬼”,寓意侵略者被我人民制服。

1898年,法國“租借”廣州灣,總公署設在麻斜,並建軍營,稱為“東營”。接著侵略者得寸進尺,竟限令拆毀張氏祖墳和強占“羅侯王廟”。

民眾聞之,怒不可遏。四百多人在張魁開、張達令率領下,一半守墳,一半守廟,並以羅侯王廟作抗敵指揮部。鄉民手持刀叉、棍棒,面對荷著洋槍的紅毛鬼子奮勇抗爭。正當雙方相恃最激烈時,廟頂忽然亮出一道紅光,直衝公署首領的頭頂劃將過去,只見他閉著雙眼,用拳頭猛擦額頭,象木雞似的直立著。原來他已被鄉民的怒吼聲和利劍般的神光鎮住了,只好灰遛遛地退走並宣布取消限令。抗敵勝利後,老百姓集資修葺羅侯王古廟;並為勝利紀念,特別在廟前檐兩側各雕一個“番鬼托梁”,旁邊又雕刻一對獅子監管洋鬼子,以揚鄉民之豪氣,大顯羅侯王之神威。

民國初年,雷州半島很多宮廟、會館都有“番鬼托梁”這類木俑,但有不少的木俑在破“四舊”年代或重建時廢毀,現在看到的多為仿製品。

如高州會館原有的八尊形態各異的“托梁番鬼”,在“文革”時受到不同程度的毀壞,成了“殘兵敗將”;遂溪縣楊柑鎮河圖仔村鄭氏祠堂的兩尊“番鬼”也被破“四舊”破了半邊;麻章營部-——武帝廟(廣東省文物保護單位)、雷州市烏石天后宮的都是後來的仿製品。

專家調查研究,目前尚存原物的很少,唯有麻章區東岸村的三帝廟、麻斜的康王廟、雷州市下嵐南村的“超海宮”和北家村的雷祖廟。中國軍事博物館《近代戰爭館》、湛江博物館亦珍藏著番鬼托梁木俑。

三帝廟的番鬼托梁木雕

也許其他村莊還有未引起人們的注意。

每年的農曆正月至十一月,這些村莊各定時間在具有“番鬼托梁”的廟祠舉行盛大的驅除鬼疫、遣災納福的祭祀廟會活動。同時根據法帝侵略我國領土、欺凌百姓,他們聲討法帝罪行,用木雕形式刻制“番鬼托梁”,通過廟會炷香拜祭諸英雄神靈,驅趕法國侵略者。正是這種願望,充分體現當地人民的憤怒氣概。

在法國侵略者虎視眈眈之下,老百姓敢於挑戰敵人,運用神廟裝飾民間藝術手法雕刻“番鬼”木俑,詛咒、諷刺針砭侵略者,可謂大無畏的愛國主義精神。當地民間藝人將“番鬼托梁”木俑安裝在神廟的木樑上,讓“番鬼”托住木樑,恥辱 法國侵略者。

幸運的是,“番鬼托梁”木雕已得到政府有關部門的關注。在坡頭區石門鎮發現的“番鬼托梁”彩色木雕,九十年代初已經成為 國家一級保護文物,現珍藏在湛江市博物館裡。

面對“番鬼托梁”木雕原物的日益減少,有關專家表示十分的擔憂,他們強烈呼籲:要切實保護好現存的“番鬼托梁”木雕,不能再讓這一雷州半島特有的藝術珍品受到不必要的破壞。

湛江市文物保護單位-寸金橋(題字:董必武)

湛江市文物保護單位-寸金橋(題字:董必武)