簡介

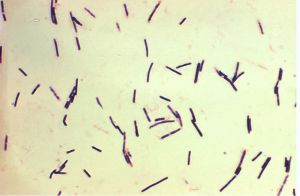

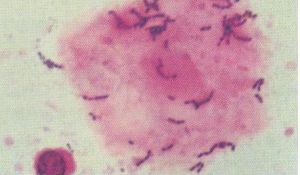

產氣莢膜梭菌形態 革蘭染色

產氣莢膜梭菌形態 革蘭染色產氣莢膜梭菌(Clostredumperfringens)亦稱威爾什菌。它是成為氣壞疽主要病原的革蘭氏陽性細菌,梭菌屬的一個種。有的是食物中毒原因的菌種。

威爾什(W.H.Welch)等所發現(1892),非運動性,具有莢膜。在正常動物的腸內也有少量存在,有時因異常增殖而成為自體中毒症的原因。因具有侵入組織的特性,因而產生大量的粘朊酶而擴大膿瘍。

如有糖原則能進行酪酸發酵,但若給與蛋白質,則可對分解出的胺基酸進行非氧化的脫氨基反應,產生大量NH3,H2和CO2;另外可明顯地使組氨酸脫羧而形成組胺。

產氣莢膜梭菌是氣性壞疽和食物中毒的主要病原菌。能引起人和動物的多種疾病。在自然界分布廣泛,主要存在於動物和人的腸道。其隨動物的糞便排放到污泥中,污泥感染傷口在厭氧的環境中可引發機體感染。

分類

根據產生毒素的能力,可將產氣莢膜梭菌分為A、B、C、D、E、F六個毒素型。其中A、C、F對人致病,但A型是毒性最強的一種,為常見的致病菌 。

特徵

形態

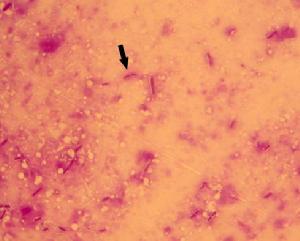

產氣莢膜梭菌顯微形態結構

產氣莢膜梭菌顯微形態結構 革蘭氏陽性大桿菌,大小為1-1.5μm×3-5μm,兩端鈍園,散在排列,偶見長絲狀。卵圓形芽胞位於菌體中央或近極端。在機體組織中菌體周圍可形成明顯莢膜,無鞭毛。

培養

嚴格厭氧,對營養要求不高,厭氧培養中生長繁殖極快,適宜條件下每8min可分裂一次。在牛乳培養基中生長。分解乳糖產酸,可凝固酪蛋白,發酵多種糖類,產酸產氣,液化明膠,產生硫化氫等。可將凝固的酪蛋白沖成蜂窩狀,把培養基表層的凡士林向上推開,稱為洶湧發酵(stormyfermentation)試驗。

此菌多以芽胞形式廣泛分布於土壤、人及動物腸道中。

流行病學

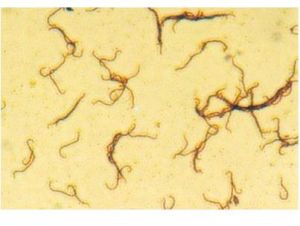

產氣莢膜梭菌

產氣莢膜梭菌產氣莢膜梭菌為厭氧芽胞菌,是引起食源性胃腸炎最常見的病原之一。可引起典型的食物中毒、爆發。由產氣莢膜梭菌引起的疾病為魏氏梭菌中毒。

據美國人類衛生教育福利部報導魏氏梭菌引起的食物中毒,在美國占細菌性食物中毒的30%左右,目前(截止2010年)的最新統計數據表明,每年美國由產氣莢膜梭菌引起的食物中毒人數在250,000左右,其中約有十人死亡,每年造成的經濟損失在1.2億美元左右。

流行病學調查發現,平均每起由產氣莢膜梭菌引起的食物中毒事件的暴發,通常涉及50-100人。有些嚴重的食物中毒暴發甚至涉及到上千人。

(1)引起食物中毒的食品大多是畜禽肉類和魚類食物,牛奶也可因污染而引起中毒。

(2)中毒多發生於集體用餐者,或廣泛散發於進食同一中毒食品的人群中。

(3)潛伏期一般為8~24天,同起中毒常在較短的同一時間內集中發病。除老幼體弱者外,一般預後良好。

(4)發病季節與易感性常見於秋冬季和春季。最常發生於兒童和老人。

流行性疾病

致病物質

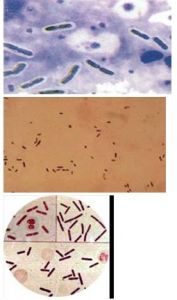

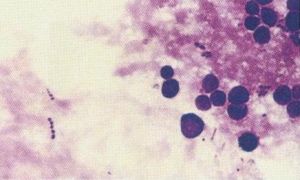

產氣莢膜梭菌(A型)

產氣莢膜梭菌(A型)產氣莢膜梭菌產生的外毒素有12種,各有不同的毒性作用。其中重要的有:

(1)α毒素為卵磷脂酶(lecithinase),各型產氣莢膜梭菌都能產生此毒素,是本菌最重要的毒性物質。此毒素可引起溶血、組織壞死、血管內皮損傷、血管通透性增加而致水腫、出血、局部壞死等病變;

(2)θ毒素具有溶血和破壞白細胞的作用;

(3)κ毒素是膠原酶(collagenase),可使組織崩解;

(4)μ毒素為透明質酸酶,有利於細菌及毒素的擴散。

所致疾病

(1)氣性壞疽(gasgangrene)氣性壞疽是嚴重的創傷感染性疾病,由A型產氣莢膜梭菌引起,疾病特徵為局部組織壞死、氣腫、水腫、惡臭及全身中毒。本菌感染傷口後8-48h內迅速繁殖並侵入到周圍正常組織,分解肌肉和組織中的糖類,產生大量氣體,造成氣腫,影響血液供應,受多種毒素和酶的作用造成組織壞死。病人表現為局部組織腫脹劇痛,觸摸有捻發感,並產生特殊的臭味。

(2)食物種毒A型產氣莢膜梭菌所產生的腸毒素可引起食物中毒。潛伏期短,約6~24h,臨床表現為腹瀉和腹部痛性痙攣,較少嘔吐,一般不發熱,1~2天內可自愈。

(3)急性壞死性腸炎潛伏期短,由C型產氣莢膜梭菌引起,致病物質可能為β毒素。潛伏期不到24天,發病急,有劇烈痛、腹瀉、腸黏膜出血性壞死,糞便帶血;可並發周圍循環衰竭、腸梗阻、腹膜炎等,病死率達40%。

診斷

實驗室診斷

產氣莢膜梭菌(D型)

產氣莢膜梭菌(D型)(1)採集患者糞便(最好是發病2天以內的)及可疑中毒食品檢測產氣莢膜梭菌,方法按GB4789.13執行。

(2)分離菌株血清型鑑定,用H0bbs型血清或以分離菌株按一般方法製備的免疫凝集素血清進行凝集試驗。

(3)取同上糞便檢樣檢測產氣莢膜梭菌腸毒素。方法見WS/T7—2003

(4)按培養分離菌株檢查其腸毒素產生性。方法見WS/T7—2003

判斷原則

(1)符合本標準流行病學特點及臨床表現。

(2)實驗室診斷能從多數患者的糞便檢出產氣莢膜梭菌腸毒素,或者能從多數患者的糞便與可疑中毒食品檢出血清型相同且數量異常多的產腸毒素性產氣莢膜梭菌。

檢驗

一)樣品的收集與處理

二)常規檢驗方法,魏氏梭菌的常規檢驗重點包括細菌計數和確證試驗。GB/T4789.13-2003

1、活菌計數2、確證試驗

三)其它方法

1、腸毒素檢測:1)反向間接血凝試驗(RPHA);2)凝膠沉澱試驗(AGP);3)豚鼠皮膚試驗;4)結腸袢試驗(90分鐘法)2、動物試驗(用家兔和小白鼠做試驗):1)“泡沫肝”試驗;2)小白鼠致死試驗;3.中和試驗

防治原則

1、及時處理傷口,清創、擴創、局部使用H2O2沖洗,對所有有器械和敷料嚴格消毒滅菌。必要時截肢以防止病變擴散。可使用高壓氧艙治療。由於氣性壞疽病原菌種類較多,產生的毒素型別也較多,抗原複雜,故無相應的類毒素和抗毒素,進行預防和治療。

2、肉類食品要徹底加熱,食用前再加熱是預防產氣莢膜梭菌食物中毒的重要措施。煮熟的肉類食品應快速降溫,低溫貯存,存放時間應儘量縮短 。