歷史沿革

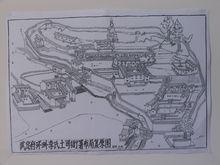

環州石城構造圖

環州石城構造圖“環州”系彝族納蘇支語,意為“封閉的岩洞”,是彝族宋元時期東爨烏蠻三十七部落之一華竹部的諧音,明代以前被稱為華竹。是彝族六祖後裔中的一支的領地,意為:守護祖妣的部落。環州村的前身是環州石城,分為大小環州,於明末清初開始建城,清康熙初年大小環州便基本形成,與現今無異,以陰陽魚為形狀,環州河穿城而過。明嘉靖44年,環州上報明朝戶數為360戶,土著十二姓,全系彝族納蘇頗,2011年,環州村共549戶,是楚雄彝族自治州最大的彝族聚居村寨。

環州石城大環州

環州石城大環州 環州村

環州村環州村世代居住彝族納蘇,土著先民爨氏族在魏晉時期便開始結束之前的遊牧生活方式,在環州村周圍定居,稱為華竹,屬於彝族十二支系分支時的蜂族,六祖分支時慕阿肯的後裔,慕阿肯七世至德布,強大了布部勢力,從此布部以德布為姓氏,環州先祖從德布子啊德布德昂分支,居住於環州來子山、蘑菇山周圍,與羅婺部同根同源,後羅婺部因功而雄起大理國,華竹部亦有大功於段氏,故被稱為麻部。華竹部與羅婺部皆出自布部氏族,慕德布二十一孫耿蓯羅婺壯大了羅婺部,從而成慕(慕:酋長,王),從此以羅婺為姓氏,布部族群遍布貴州西北,雲南東北及東南地區,被喚作東爨烏蠻,屬滇東部語系。從土著的言傳和爨文的記錄推算,環州歷史近2000年左右,至少在魏晉南北朝時期就已經開始定居,大理國建國,羅婺君長阿力阿而受封萬戶,華竹部先祖亦有功,故被封為麻部(麻:將軍、軍人、勇猛的人),後隨著絲綢之路的影響與茶馬古道(川滇線)的過境,華竹部漸漸被世人所知,因而被載入宋朝史冊,這是環州第一次被記錄予官方史書中,至今900餘年,元朝至元十一年,元軍南入,忽必烈領軍敗大理,東進追擊,華竹部於今元謀敗於元軍,從此,華竹部改名元謀(元:元朝、初始的寓意,謀:就是彝語的慕,意為天空,君長,酋長,王)。元朝在環州城北設立環州驛,金沙江北岸溪籠安氏土司(元冊封安氏為建昌道羅羅斯宣慰使《元史卷六十二》,明冊封安氏行都指揮使,《明史》:西南土官,安氏殆為稱首,諸者皆節制於行都指揮使司,安氏子孫受封於溪籠)於明末領兵雲南、貴州平叛,安納留鎮環州,接管溪籠(今四川攀枝花、會理等地)元謀(姜驛、金沙江南岸村寨)和環州、東坡等地區(共300餘村、寨),受封土司。明朝時期,稱環州為石峽。清康熙年,環州土司(明萬曆年改姓李)與江北自氏土司爭鬥,放棄北岸世襲領地,姜驛(元至元十一年設姜驛站,位於金沙江北岸,今為元謀縣姜驛鄉)依然判給環州土司,從此,姜驛劃歸雲南省。清初,朝廷倚重李氏土司,環州成為雲南的屏障,在金沙江南岸建護滇營(又稱:故天雲,彝語:布穀魯),並命環州土司為總兵,環州石城安氏(李氏)土司共在環州歷經十一代十八位土司,共384年(實為387年)。

明朝徐霞客在《滇游日記五》中寫到: 西界諸山,俱自定遠夾流分支,東北而盡於金沙江。其西北又有大山方頂矗峙於北,與金沙北岸“蜀滇交會”之嶺,駢擁天北。從塢中北向遙望,若二眉高列於塢口焉。余初以為俱江北之山,及抵金沙江上,而後知江從二山之中,自北而南,環東山於其北,界西山於其西,始知此方頂之山,猶在金沙之南也。其山一名方山,象形一名番山,以地因其音之相近而名之。其東界水皆小,惟墟靈驛一支較大,南出馬頭山之南,經縣治東而北與西溪合。自是以北,溪東之村,倚東界山之麓甚多:官莊之北,十里為環州驛。

環州先民的爨文碑刻幾乎在歷史中消失,唯留有的是萬松山摩崖石刻,爨文石刻很高的彝族歷史價值,是楚雄州第四塊發現的古彝文石刻,其他石刻爨文,漢字盡有,詩句,對子多篇,體現了彝族的文化以及漢語修養。

1914年(民國3年),我國著名地質學家丁文江從雲南往四川,途經武定縣的環州村時,彝族土司李自孔的夫人那蘭芳送給他一本彝文《占吉凶書》,“書是先用朱墨寫在草紙上的,以後朱字上又蓋了一層黑墨”。此彝文書由丁文江攜至貴州,經大定(今大方)縣彝文經師羅文筆翻譯,訂名為《武定羅婺夷占吉凶書》,收入1936年由商務印書館出版的《爨文叢刻》中。此次揭開了彝文典籍的收集和翻譯出版工作。

彝文書籍,從內容上可分祭祀、占卜、律歷、譜牒、歷史、文藝、醫藥、倫理、神話、哲學、譯著、契約等12類,多數典籍又每部含若干個類的內容。

馬纓花

馬纓花環州彝族由三部分組成,第一部分為土著先民蜂族慕啊肯布部德布後裔納蘇支系昂吐支和樊吐高支,六組分支後從德布分支(西漢時期)開始定居於華竹部(被稱為麻部和沙部),以馬纓花(別名:大紅杜鵑,彝語:麻)為圖騰,後華竹部與南下的羌人雜居,為日後的元軍東進滅華竹埋下了伏筆。華竹部於明末在內爭與外圍中滅亡,其後裔分別改漢姓。其二為宋元時期不斷定居的默部慕阿齊後裔、明末安氏征伐烏撒、芒部、貴州水西後遷移的默部德喜氏族後裔(如貴州水西、畢節、昭通鎮雄、曲靖等地的德喜後裔)、以及隨同安氏的南詔大理國後裔落蘭部族後裔,從金沙江北南下(昆明部落,原居於大理劍川等地,安氏先祖在南詔國時期受封邛竹)。

建國前環州村為環江鎮,建國後,改名環州,彝族是畜牧與農耕並重的民族,在傳說時期,彝族先祖種植蕎麥,以放牧、狩獵為生,直到十二部落分支遷移,受戰爭的影響,遊牧成為彝族祖先的生活方式,此後百餘年後到西漢時期,六祖分之後,彝族開始逐漸定居,並開始發展種養殖。社會的發展前進是曲折的,在社會問題的不斷凸顯下,彝族的種植與養殖一直得不到良好的發展,加上千百年來,民族融合的節奏不停的加快,彝族並不是一個擅長於種植、養殖的民族,相反,畜牧與狩獵卻更為擅長。

環州村有耕地2123.00畝,其中人均耕地1.09畝;有林地26506.00畝。全村轄14個村民小組,有農戶549戶,有鄉村人口1795人,其中農業人口1785人,勞動力1311人,其中從事第一產業人數830人。2011年全村經濟總收入834.09萬元,農民人均純收入2014.00元。農民收入主要以種植業、養殖業為主。

村內巷道

村內巷道自然資源

萬松山原始森林探秘區

環州有天然松林區萬松山,彝族語意為:鹿鳴山。與來子山相對,蘑菇山相連,與來子山不同,皆是松木,風景怡人,是旅遊的好去處,北跳三峽,東望渡口,是清朝時期雲南最重要的屏障。

萬松山

萬松山詩云:金沙原不比鴻溝,卻有天塹環江洲!

萬松山原始森林探秘區位於環州鄉境內,環州村就建在萬松山下,護滇建設在萬松山東北角。萬松山之東北角就是環州李氏土司築於明朝嘉靖年間的古營盤城堡以及鐫刻於明嘉靖——清康熙年間的許多漢、彝文崖刻等遺址,是研究彝族文化和土司歷史文化的活教材。

最高海拔2835米,公路行程128公里,屬以雲南松為主的林區,總面積4萬多畝,其中國有林面積10000餘畝,集體林面積30000餘畝。景區森林茂密,森林覆蓋率達89%。主要植物有雲南松(占60%)、華山松

環州村

環州村(占20%)、闊葉林和灌木林(占20%)。種類繁多的動植物,跨越數百年歷史的土司墓群、涼爽的氣候是該景區的亮點。景區與武定最大的彝族村—環州村相連,村內李氏土司遺蹟依稀尚存,彝族風情濃郁。

盛產各種菌類,尤以牛肝菌、山雞棕最為有名;盛產各種藥材和蕨類;野生動物中獸類有鹿子、岩羊、獐子等,禽類有野雞、錦雞、貓頭鷹、布穀鳥、畫眉、班鳩等。

全村有耕地總面積2123.00畝(其中:田0.00畝,地2123.00畝),人均耕地1.09畝,主要種植玉米、烤菸、麥等作物;擁有林地26506.00畝,其中經濟林果地405.00畝,人均經濟林果地0.09畝,主要種植核桃等經濟林果;其他面積1101.00畝。

萬松山山澗

萬松山山澗 夕陽下的環州村麥田

夕陽下的環州村麥田 生態林

生態林基礎設施

村內道路

村內道路該村截止2011年底,全村有497戶通自來水,有52戶飲用井水,有549戶通電,有382戶通有線電視,擁有電視機農戶525戶,安裝固定電話或擁有行動電話的農戶數549戶,其中擁有行動電話農戶數549戶。該進村道路為屬於彈石路面;距離最近的車站(碼頭)0.00公里,距離最近的集貿市場0.00公里。全村有效灌溉面積為990.00畝,其中有高穩產農田地面積0.00畝,人均高穩產農田地面積0.00畝。該村到2011年底,有2戶居住磚木結構住房;有503戶居住於土木結構住房。

農村經濟

蔬菜種植

蔬菜種植該村2011年農村經濟總收入834.09萬元,其中:種植業收入532.28萬元,畜牧業收入164.51萬元(其中,年內出欄肉豬1020頭,肉牛50頭,肉羊500頭);林業收入13.11萬元,第二、三產業收入18.20萬元,工資性收入89.42萬元。農民人均純收入2014.00元,農民收入以種、養殖業等為主。全村外出務工收入69.95萬元,其中,常年外出務工人數222人,在省內務工181人,到省外務工41人。

特色產業

該村的主要產業為烤菸,主要銷售往本縣。2011年主產業全村銷售總收入360.00萬元,該村正在發展烤菸特色產業,計畫大力發展烤菸產業。

核桃

核桃人口衛生

該村現有農戶549戶,共鄉村人口1795人,其中男性881人,女性914人。其中農業人口1785人,勞動力1311人。到2011年底,全村參加農村社會養老保險124;參加農村合作醫療1783人,村民的醫療主要依靠鄉(鎮)衛生院,距離村委會衛生所0.00公里,距離鎮衛生院0.00公里。人畜混居的農戶549戶。

藥櫃

藥櫃文化教育

冬雪槐枝

冬雪槐枝 環州懸雲鍾

環州懸雲鍾清末環州十六世、十七世土司將土司府衙北門區用作學校,興建了署衙學堂,並將清康熙年間鑄成的懸雲鍾)用作警鈴。園內有古柏,槐樹,皆有百餘年,樹幹寬大,夏日乘涼,冬日賞雪。五月槐花盛開,則是一番美景。(此鍾於2012年被盜竊,至今下落不明)

環州村

環州村民國時期,被國民政府嘉獎,學校校門至今仍有的勵詞:促進邊地教育,其他字均被破壞。從環州學堂走出的文人不少,在明清時有高中之士,因譜牒遭到破壞,已無從尋知。建國後,也有跟隨紅軍北上的學子,參加了革命。特別是中越自衛反擊戰,環州村青年幾乎都入伍參軍,彰顯了彝族男兒的血氣方剛。新中國後,改名為武定縣環州中心學校家長學校。

教師辦公樓

教師辦公樓歷史事件

近代雲南武定環州地區彝、傈僳(彝族支系中的俚頗支系,因建國後武定縣彝族人不滿與俚頗同被稱為彝族,故上書縣衙,後改稱傈僳族,除武定地區外,其他地區俚頗均為彝族)等族人民反土司鬥爭。在辛亥革命影響下,環州各族農民派代表到昆明控告土司罪行,要求廢除土司特權和各種苛捐雜派,但遭雲南軍閥政府拒絕,代表領導人亦遭屠殺。自1915年起,各族農民轉入武裝鬥爭,鬥爭前後延續三十五年之久。終於在1949年擺脫土司統治。

基層組織

檔案櫃

檔案櫃該村設黨小組9個,黨員總數90人,黨員中男黨員72人,女黨員18人。團員127人。

被遺忘的環州

相對於武定羅婺部和萬德鎮來說,華竹部和環州像是被遺忘部落,歷史上飽受困苦的環州人民,頑強不息的創造,傳承,繁衍。特別是自改土歸流之後至今,古老的環州文明一步步被破壞,環州所丟失的文物更是數不勝數,至今,很少能見到關於華竹部的史料,傳說雖多,卻無字無憑,在歷史的長河中,對於彝族來說,很難再找到一個擁有如此長久歷史的聚居地,消逝在環州村的古寺,古橋,建築,藝術品自從離開故土,有的再見到,卻已然變了身份。環州承載歷史,保護古老文化和習俗的使命消逝無幾,或許,家譜中背誦的這千年時光,早已戛然而止。只是我們曾有期待,一個塵封的山谷之中,也有古老的先民對未來的期望。我們相信,在黨的領導下,環州的明天將會越來越好!

天籟環州

綿羊妹妹

2012年4月20日晚,綿羊妹妹登上浙江衛視《中國夢想秀》第三季的舞台,在夢想秀的舞台現場,兩個可愛的女孩為觀眾帶來了一首“綿羊音”原生態歌曲。 綿羊妹妹郭春柔(彝族)來自雲南楚雄州彝族自治州武定縣環州鄉環州村。擅長唱少數民族原生態歌曲、民歌。

環州村

環州村彝鄉百靈鳥普艷喜

環州村

環州村2010年參加“天之藍”杯第十四屆CCTV全國青年歌手電視大獎賽獲原生態唱法單項銀獎。在全國青歌賽上,普艷喜的演唱被我國著名藝術家閆肅讚譽為“天籟之音”,被徐沛東評價為“聲樂表演張口就來”。

該村存在的主要困難和問題是:

1、農田基礎設施薄弱,農田水利灌溉不便,農業產業化發展困難。

2、交通條件差,農產品運輸困難,農民增收困難。

該村今後的發展思路和重點是:鞏固好菸草產業,進一步發展好蔬菜、核桃等產業和家庭生豬養殖。

環州本就是應戰爭而修建的石城,正因如此,極其不便的交通,難以被人發現的地理位置,稱為如今環州發展最大的困難。