定義

也稱珠算式心算,是指以珠算為學習基礎,通過反覆實踐珠算的計算過程,在人腦中形成珠像,進而通過腦中珠像的堆疊變換替代實際撥珠的動作來執行計算的一種計算方法。

起源

一、珠算和珠心算的起源

算盤是珠算的計算工具,公元前550年中國人發明了算盤,用於計算,也是自古以來商業上廣泛套用的計算工具,後來傳到世界各地。20世紀前蘇聯和遠東地區很多人仍然使用算盤。

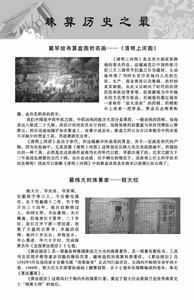

東漢數學家徐岳撰的《數術記遺》載:“珠算控帶四時,經緯三才。”北周甄鸞注云:“刻板為三分,位各五珠,上一珠與下四珠色別,其上別色之珠當五,其下四珠各當一。”可見漢代即有算盤,但形制於近日不同。不過,中梁以上一珠當五,中梁以下各珠當一,則與現代相同。又據徐岳說,他的老師劉洪曾問學於道家天目先生,天目即贈傳授珠算之法,可見至遲在東漢已經出現算盤。有些歷史學家認為,算盤的名稱,最早出現於元代學者劉因(1249-1293年)撰寫的《靜修先生文集》里。在《元曲選》無名氏《龐居士誤放來生債》里也提到算盤。公元1274年,楊輝在《乘除通變算寶》里,1299年朱世傑在《算學啟蒙》里都記載了有關算盤的《九歸除法》,公元1450年,吳敬在《九章詳註比類算法大全》里,對算盤的用法記述較為詳細,張擇瑞在《清明上河圖》中畫有算盤,可見,早在北宋或北宋以前我國就已普遍使用算盤這一計算工具了。

珠算的歷史記載

珠算的歷史記載我國的算盤由古代的“籌算”演變而來。“籌算”就是運用一種竹籤作為籌碼來進行運算。唐代末年,已見籌算乘除法的改進,到宋代產生了籌算的除法歌訣。15世紀中期,《魯班木經》中有製造算盤的規格。由於算盤普及,論述算盤的著作也隨之產生,流行最久的珠算書是1593年明代程大位所輯的《算法統宗》。《算法統宗》是一部以珠算套用為主的算書。全書共17卷,有595個套用題,多數問題摘自其他算書,但所有計算都改為珠算。書中載有算盤圖式和珠算口訣,並舉例說明如何按口訣在算盤上演算。其中,開平方和開立方的珠算法是程大位首先提出來的。書末附錄“算經源流”記載了宋元以來的51種數學書名,其中大部分已失傳,這個附錄便成了寶貴的數學史料。

由於珠算口訣便於記憶,運用又簡單方便,因而在我國被普遍套用,同時也陸續傳到了日本、朝鮮、印度、美國、東南亞等國家和地區,對世界文明建設和經濟建設做出了重要的貢獻。算盤的出現,被稱為人類歷史上計時器的重大改革,就是在電子計算機盛行的今天,它將依然發揮著它特有的作用。

演進

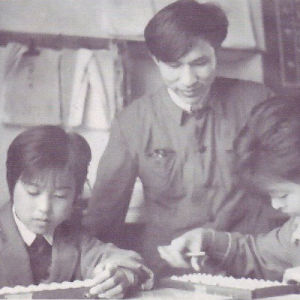

上世紀80年代初,徐思眾在學生許麗明身上發現了在腦中“打算盤”的現象。

上世紀80年代初,徐思眾在學生許麗明身上發現了在腦中“打算盤”的現象。珠算是中國文化的重要組成部分,是連線著歷史、現實與未來的文化鏈條,是中華民族優秀的文化遺產之一。目前,國務院已將“珠算”列入第二批國家級非物質文化遺產。

珠算文化的傳承與創新,是中華民族的智慧結晶,對於中華民族在推動人類文明的過程中作出了重要貢獻。

上個世紀八十年代初期,我國著名教育專家徐思眾在教學生打算盤時,發現了學生許麗明不用打算盤,能在“腦中打算盤”的現象,經過對學生進行仔細的調查和分析研究,學生之所以能在腦子裡出現算盤的映像,是反覆實踐珠算的結果。後把這些實踐活動上升到理論,並給這種心算方法取名為“珠腦結合計算法”,後改名為“珠心算”。

這一研究成果,改寫了中國古代珠算靠實際打算盤來完成運算的算法,融入了益於人類大腦智力開發的因素,繼而發展成珠算的高級階段-----“在腦中打算盤”,也稱“珠心算”。被教育專家公認為是人類最好的“計算器”。珠心算是運用“珠像”的“拼疊”來完成整個運算任務,汲取了中國傳統珠算文化與現代人類智力發展的精髓,為古老中國珠算文化注入了一股新鮮的活力,將會成為中國文化推動世界文明不斷進步的新動力。

珠算文化的科學價值

珠算文化是中華民族文化的一個重要組成部分,是涉及區域最廣、涉及人數最多、涉及時間最長的專業文化、實用文化與大眾文化,是一份珍貴的歷史文化遺產。

算盤是珠算的計算工具,被譽為中國的“第五大發明”,而“珠算文化”則是這個“中國古代第五大發明”的文化精髓,歷史價值非常突出。

珠算文化博大精深,與“徽商文化”相輔相成。

珠算文化充溢著科學的色彩。《數術記遺》中的十四種古代算法,《算法統宗》中的諸多失傳的算書目錄,3000年前的西周陶丸,飽蘸徽州民俗的銀鎖算盤……如此繁多的珠算文化,本身就具有極高的科學研究價值。

珠算文化還可以推進科學技術的發展。國家要發展必須依靠科技進步,數學是科學技術研究的基礎,而珠算是數學計算的模型和基礎。即便是有朝一日“算盤與珠算”真的被淘汰了,但珠算文化不會被淘汰,反而會因其獨具的科學價值益顯更加重要、珍貴與雋永。

在珠算基礎上創新形成的珠心算與珠算文化,最佳化了珠算的計算功能和教育功能,發掘了珠算的啟智功能,使我國古代的珠算在當今電子計算機時代顯示出新的生命力,使珠算文化增添了嶄新的科學價值。

在世界期待認識中國文化,中國文化隨經濟走出去的今天,珠算文化在吸收了珠心算這一創新思想之後,將更具活力,也更加渴望擁有一個廣闊的舞台來向世界展現中華文化的獨特魅力,以促進世界文化的交融和人類文明的進步。

2004年起,中央教育科學研究所、浙江大學、中國科技大學和山東濰坊醫學院等單位聯合組成實驗小組,以核磁共振腦成像等現代技術對珠心算教育能否促進智力發展進行了科學研究。全國15所高校選配的150名碩士或博士研究生,4年共投入4900多個工作日進行測試研究,證實珠心算教育對開發兒童智力潛能有顯著作用。

1.注意力增強;

2.記憶能力提高;

3.增強了思維能力;

4.發展了獨創性;

5.顯著提高了閱讀速度;

6.文理科學習成績好;

7.智商提高;

8.開發兒童智力潛能的普及性強;

9.學習珠心算提升的腦能力能長期保持,發展有後勁。

珠心算教育與教材

2006年起,由教育部人民教育出版社課程教材研究所發起,召集國內權威學前教育專家、數學教育專家一同研究,對珠心算在兒童數學啟蒙教育中的作用開展廣泛討論。2011年6月,新中國成立以來第一部國家級珠心算教科書由人民教育部正式出版(詳見參考資料1)。同年12月,教育部出台《教育部關於印發義務教育語文等學科課程標準(2011年版)的通知(教基二[2011]9號)》(簡稱“新課標”)。新課標中明確規定,將珠算和珠心算作為中國優秀傳統文化的代表,重新納入國小教學大綱,並在2012年秋季學期在全國國小中恢復珠算教學。2012年6月,江蘇省教育廳率先在全國範圍內進行珠心算改革試點,下發《關於組織申報全省國小珠心算教育實驗學校的通知(蘇教辦基〔2012〕7號)》,在全省國小中選取珠心算示範學校進行珠心算教育推廣,新蘇教版國小數學課本中已加入珠心算教學內容,並在2012年秋季學期統一使用。

珠心算在老年群體中的推廣

有研究表明,珠心算通過在腦中形成“珠像”的堆疊代替實際的撥珠操作,能夠訓練右腦開展形象思維練習,配合左腦神經中樞控制的手指撥珠動作,對於腦功能處於退化期的中老年人能夠起到一定延緩腦功能衰減、防止失智的作用。目前,北京大學、中國珠算心算協會已經成立相關研究專家組對上述課題展開研究,部分首先步入老齡化社會的發達地區也已經開始了實踐探索。

學習方法

在珠心算教學過程中,珠算是基礎,透過實珠(算盤)的操作,讓學習者了解四則計算的變化及方法。隨著技巧的熟練,學習者腦中的影像逐漸建立,透過影像的仿真操作(虛盤)即產生心算的功能,所以心算是珠算的高級顯現。珠算與心算就如同人之雙足,無法擇一獨行。

珠算的學習,可熟練掌握到計算能力及記憶能力。而記憶能力中的表象,便是心算過程中最重要的算珠圖像,計算過程中,算珠圖像,由靜珠瞬間不斷化成許多動珠運轉,以極短的時間內完成。所以愈是純熟的珠算技巧,愈發揮高超的心算程度。因此,在學習珠心算過程中,應珠算與心算並行不悖,珠算在先奠定基礎,心算在後瞬間表示。珠算在難度漸高時,會進展緩慢,心算卻能更通暢無礙,天馬行空。當心算的空間,逾越珠算的限制,即達學習者的最高境界。

珠心算教學與訓練是一項健康有益的活動,不但培養兒童超常的計算技能,而且能進一步發展兒童的智力,提高兒童的整體素質。珠心算教學是一項長期而複雜的系統工程,如何根據兒童的心理特點與珠心算本身的形成規律,合理安排教學與訓練時間,採取科學、有效的教學方法和訓練手段,是提高珠心算教學與訓練質量的關鍵。