藝術生涯

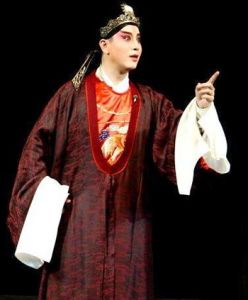

王振義劇照

王振義劇照王振義先後從師於滿樂民、馬玉森、朱世藕、蔡正仁、岳美緹、汪世瑜、石小梅、周志剛等崑曲名宿。尤受益於崑曲藝術大師蔡瑤銑先生,曾先後合作演出了《琵琶記》、《西廂記》、《玉簪記》、《獅吼記——跪池》等。他扮相俊秀,文武兼備,嗓音清脆圓潤,唱腔韻味醇厚,被譽為北方崑曲的“金聲梅花”

所獲榮譽

“王振義”其人

“王振義”其人王振義在1994年全國首屆崑曲青年演員交流評獎調演上以一出《連環記·梳妝擲戟》(飾呂布)榮獲“最佳蘭花優秀表演獎”,1998年又以一出《長生殿·迎像哭像》(飾唐明皇)榮獲北京市青年演員評獎調演優秀表演獎,並於同年獲得第16屆戲劇梅花獎。

他曾多次出訪日本、美國、加拿大、芬蘭、瑞典、西班牙、台灣、香港等國家和地區,2007年在法國第三屆中國戲劇節以《白蛇傳》而榮膺“賽納大獎”並在許多大學演出以及開辦崑曲知識講座,受到大家的熱烈歡迎及讚譽。

2011年4月8日,王振義獲頒第21屆上海白玉蘭戲劇表演藝術獎主角獎。

主演劇目

曾先後主演過:

1、(傳統折子戲)

《連環計問探小宴梳妝擲戟》、《白蛇傳游湖端陽斷橋》、《長生殿絮閣小宴迎像哭像》、《玉簪記琴挑問病偷詩》、《販馬記寫狀三拉團圓》、《牡丹亭驚夢》、

《荊釵記見娘》、《百花贈劍》;

2、(傳統改編大戲)

《琵琶記》、《西廂記》、《關漢卿》、《長生殿》、《玉簪記》、《晴雯》、《說布》等幾十齣劇目。

他主演的《琵琶記》還被拍成戲曲電視連續劇。

人物經歷

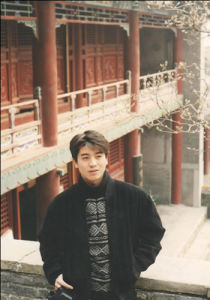

王振義

王振義在2007年中國文聯主辦的“百花芬芳”京昆演出季上,由北方崑曲劇院演出的《西廂記》、《玉簪記》等劇目以其優雅細膩的表演、韻味醇厚的唱腔,深深打動了觀眾的心,主演王振義以儒雅秀逸的扮相、清亮圓潤的唱腔、紮實嚴整的工架,成功地塑造了張君瑞、潘必正等舞台人物形象。

從蘭花獎到梅花獎,王振義說,每次爭評獎項對我的成長影響都很大,讓我徹底沉靜下來,因此有了更多的感觸和體悟,並漸漸跟崑曲產生了感情。

可是最初的坐科訓練很苦。上個世紀80年代初,剛考上北昆學員班的王振義每天早上6點就得起來練功,先是練翻跟斗,早飯後壓腿,然後是戲課,學唱劇目,下午就是聲訓課和文化課,要一直上到晚上9點。而喊嗓子可以自己練。說起當年爬過冬天的白菜垛子翻牆到陶然亭喊嗓子的情形,王振義不禁透出一股頑童般的狡黠,更多的酸甜苦辣則被淡然地泯於一笑之中。

回首往事,許多戲曲界的老師總讓王振義念念不忘,充滿了感激之情。從啟蒙老師到問藝老師,王振義都動情地提起,如朱世藕、滿樂民、馬玉森、蔡正仁、岳美緹、汪世瑜、周志剛、石小梅等崑曲名宿,而著名崑曲表演藝術家蔡瑤銑的傾心教誨,更讓王振義感激不已。他說,戲曲界的老師往往是自己從小就跟著、會看自己一輩子的。在各個方面都迅猛發展的現代社會,選擇崑曲藝術注定要留守一份寂寞的美。上個世紀90年代初,受改革開放的衝擊,許多學員班畢業的同學都走了,王振義也猶豫了。但蔡瑤銑老師找到了他,跟他說,你條件好,有希望成才,希望能留下來好好學,我可以教你。因為沒有專門的課程安排,蔡瑤銑老師就讓他到家裡去學。王振義說:“我的第一部大戲,我印象最深的,就是跟蔡老師學的《琵琶記》,後來也跟著她演了這部戲。其實這部戲不算很大,但人物很難把握。後來那么多年,蔡老師一直帶著我,給了我許多幫助和鼓勵。”

崑曲起源於南方,流傳到北方,作為北方的崑曲演員,王振義也有許多困惑。他說,崑曲有南曲、北曲之分,它生長的地域氛圍也隨著時代不斷發生變化,一些老藝術家還能記住許多老崑曲的東西,但到了我們這一代人,學的東西就很雜,不夠系統,還要靠自己去慢慢打磨。崑曲講究吐字、行腔、運氣,雖說有很多南方的老師教,但南方老師的吐字我們很難咬準。普通的發音還好,關鍵是有些生僻字,沒有語言的氛圍要咬準真的很難。他特別提到崑曲《牡丹亭》中的一句戲詞“夢回鶯囀,亂煞年光遍,人立小庭深院”,他說:“當時蔡老師說了,你到南方才能體會到,人立小庭深院,蘇州小巷深處的庭院,是什麼樣的感覺。後來我去看了,很秀氣,那種感覺真的跟北方的院子不一樣。現在我可以出去體驗,但自己生活的氛圍是沒法變的,通過表演體現出來的氣質,還是不一樣的。”

作為演員,是恪守崑曲原汁原味的傳統呢,還是讓它去適應現代社會的狀況?王振義認為,這是戲曲藝術在流傳過程中會遇到的較為普遍的問題,苛求崑曲的原汁原味是不現實的,過去一些老藝術家都對崑曲作了一定程度的改造,這種探索反而有利於在不斷發展的社會中摸索出有效保護傳統藝術的路子。所謂的傳統,不能一成不變,而應該是被普遍認同、適應社會要求的。崑曲發展到現在,有了更多的手段去包裝修飾,包括聲光電,要使崑曲這門傳統藝術適應時代的發展,使它發揚光大,不必擔心對它的包裝,關鍵是要保留它的框架核心,不要傷了它的筋骨和基本精神。