簡介

獻縣漢墓群.

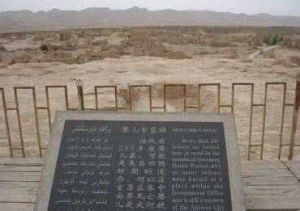

獻縣漢墓群.獻縣漢墓群是國家重點文物保護單位,位於河北省獻縣境內,西距滄州市70公里。獻縣自西漢建立河間國,直至南北朝時,一直是王封之地。

獻縣漢墓群是國家重點文物保護單位,位於滄州獻縣樂壽鎮,西距滄州市70公里。獻縣自西漢建立河間國,直至南北朝時,一直是王封之地。1937年以前,獻縣轄境面積較大,境內號稱有大小七十二冢。從現存古墓來看,多集中在河城街和十五級鄉,河城街是漢代河間王的都邑所在地,漢代古墓多是有道理的。古墓有兩個特點,一是幾個大墓集中在一起;二是大墓旁還有小墓,可見墓與墓之間有歷史淵源。

歷史

獻縣漢墓群

獻縣漢墓群漢墓群的墓主最早為中水侯呂馬童,封於漢高祖七年(公元前200年),最晚為曹魏受禪之後,降為崇德侯的劉陔等人,延續達400多年,貫穿於漢代始終。漢墓群規模大,級別高,層次全,一般封土直徑100多米,高8~10米,其中以惠王劉良墓(又稱雲台山)最高,達28米,以劉德的獻王陵面積最大,達4萬平方米。且多數陵墓上早年建有祠廟,有些墓上至今仍存石造像、碑刻等遺物。一般大墓旁有小墓,為諸侯王的陪葬墓。除王侯陵墓外,也有當時的名臣如毛萇、貫公等人的墓葬。1968年開挖南排河時在貫公墓封土中出土錯金豹鎮1件。1993年11月至1994年5月,經國家文物局批准,省、市、縣文物部門聯合對漢墓群之一的陵上寺漢墓進行發掘,出土遺物有陶壺、殘鎏金銅馬、玉器、金餅等。 獻縣漢墓群的保存對研究兩漢時期的墓葬結構、葬俗以及漢代的政治、經濟、文化等具有重要意義。1996年經國務院批准公布為第四批全國重點文物保護單位。

漢墓分布

1937年以前,獻縣轄境面積較大,境內號稱有大小七十二冢。從現存古墓來看,多集中在河城街和十五級鄉,河城街是漢代河間王的都邑所在地,漢代古墓多是有道理的。古墓有兩個特點,一是幾個大墓集中在一起;二是大墓旁還有小墓,可見墓與墓之間有歷史淵源。見於史藉者,境內漢墓主要有獻王墓、孝王墓、劉淑墓、劉英墓、毛公墓、貫公墓等。古漢墓修為高台,在當地亦有俗稱,如河城街西的雲台山、小屯村東的萬層(春)山、九張莊附近的九連山、傅莊附近的百草山、竇三疃附近的五王山、雙嶺村西的丹陵等等。獻縣漢墓群,位於獻縣境內河城街、十五級、段村、韓村等10個鄉鎮,今存漢墓已知37座。

重要墓葬

獻王陵

獻王陵是獻縣漢墓群中的一座漢墓,位於獻縣城東5.5公里。東鄰雲台山,東北200米處為河街鎮西八屯,占地面積3.9萬平方米,為獻縣名勝。該陵墓乃西漢河間獻王劉德之墓,故稱河間獻王墓,又稱獻王陵。河間獻王劉德,乃漢景帝之子武帝之兄,生於西漢前期,精通史書,多才多藝,漢景帝前兩年(公元前155年)封為河間王。在秦始皇焚書坑儒後,劉德招集學士,招集遺書上朝獻雅樂,對保護文化遺產起了巨大作用。劉德死後,被追謚為“獻王”。獻縣也就因此而得名,2012年獻王陵為全國重點文物保護單位。

匡衡墓

獻縣城東10公里的雲台山,高20米,占地2.3萬平方米,是漢代丞相匡衡之墓。匡衡年少時家貧,為讀書曾“鑿壁偷光”、“螢囊映雪”。當丞相後,兩袖清風,愛民如子。死後人們紀念他,自願為他修大墓,男的肩擔、車推,女的手捧、襖包,用土築成“比雲彩高的山”,故名雲台山。

考古價值

獻縣漢墓群

獻縣漢墓群