“爹”的形象感動中國中華民族傳統美德是重視孝道的,“老吾老以及人之老”是三千多年來的理想

“爹”的形象感動中國中華民族傳統美德是重視孝道的,“老吾老以及人之老”是三千多年來的理想吳方言讀音:diā-dia,也指父親。口語中常用“阿爹”。

粵方言受英語dad的影響,稱父親為“爹地”,與“爹爹”近音。

晉方言讀音為dā(近於“大”),口語中常說“我大”。

俗語

俗語有“求爹爹告奶奶”的說法,形容事情難辦,到處哀求人。

例句:他嘗夠了求爹爹告奶奶的苦楚,不願意再去伸手向人借錢了。

與“父親”的差異

毛澤東與兒子毛岸英、兒媳劉思齊“爹爹”和領袖是兩個側面

毛澤東與兒子毛岸英、兒媳劉思齊“爹爹”和領袖是兩個側面“父親”用於正式場合,“爹爹”用於非正式場合。

“父親”帶有於嚴肅、尊嚴、高大的成分,“爹爹”則偏向於親情、溫和。

另外,“父親”作為書面語,是通行詞語,“爹爹”作為口語有方言差別。

藝術形象

“爹爹”與“父親”的差異在藝術上也有顯著表現。“父親”一般是“嚴父”,“爹爹”則是可愛可親的,甚至是令人同情的弱者。

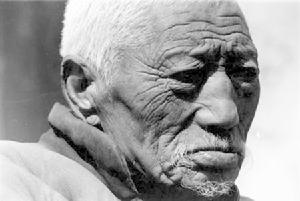

隨著中國現代化進程,人口老齡化問題越來越突出,“老有所養、老有所依”的問題表現在“老人空巢家庭”、退休養老保障、老齡醫療保障。“爹爹”的形象成為需要社會關注、呵護照料的弱勢群體代表之一。

1998年8月,攝影作品《俺爹俺娘》組照(作者焦波)獲得首屆國際民俗攝影比賽最高獎項——“人類貢獻獎”。

2007年1月1日,崑崙出版社出版焦波攝影作品集《俺爹俺娘》,其中多幅精品作品廣泛流傳,感動全國。中華民族的親情傳統,以及對老齡人問題的關注,引起共鳴。

電視劇《家有爹娘》演員合影

電視劇《家有爹娘》演員合影中國電視藝術家協會出品,劉之冰、朱琳、張炬、嚴敏求等主演。

小說《中國爹娘》(獻給抗日戰爭勝利60周年),作者閻欣寧,解放軍文藝出版社2005年1月1日出版。

相關詞條

感動全國的油畫《父親》

感動全國的油畫《父親》