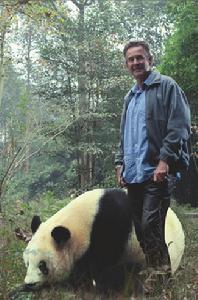

人物簡介

奈傑爾·馬文(NigelMarven),是英國最著名的野生動植物電視節目主持人之一,有“電視界的史匹柏”之稱,曾登上國際電視最高獎——艾美獎的領獎台。在佛坪自然保護區的叢林深處,花費幾個月尋找野生大熊貓未果的馬文,卻在最後幾天發現了野生熊貓的蹤跡。和搜尋隊員一起伏在竹林上方,悄無聲息地接近一隻熊貓和它的幼仔因為第一次將野生大熊貓搬上螢屏。

熊貓結緣

1967年的一天,父親羅傑·馬文為兒子買了一本精裝版的《動物園時光》(ZooTime)畫冊,在扉頁上寫下“送給奈傑爾,愛你的爸爸”。當7歲的奈傑爾·馬文翻開書,看著一張大熊貓照片興奮地手舞足蹈時,羅傑怎么也不會想到,四十多年後,奈傑爾會成為中國政府邀請的全球首位來自西方的“熊貓大使”。

書中的大熊貓是倫敦動物園上世紀60至70年代最著名的動物明星大熊貓“奇奇”。這也是國內第一隻作為禮物被送往國外、象徵兩國友好的中國大熊貓。

這是奈傑爾·馬文生命中第一次見到這種有著黑白皮毛、體形憨態可掬,並以竹子為食的動物。這一中國獨有的“國寶”在馬文眼裡顯得陌生又稀奇。

這篇介紹“奇奇”的文章,馬文讀了一遍又一遍。在那之後,他便許下了兩個願望:一個是能夠抱一抱可愛的幼年大熊貓,親手撫摸它們的皮毛;另一個是能在中國找到一隻野生大熊貓。

圓夢經歷

“電視界史匹柏”的“圓夢之作”

讓馬文少年時代熊貓夢想成真的,是一個“熊貓題材”紀錄片的拍攝計畫。2009年,全球最大影視節目內容供應商——英國富曼集團策劃並資助了這個項目。

熊貓

熊貓去年9月,馬文來到中國,組成一支“尋找野生大熊貓”團隊,踏遍了中西部的崇山峻岭,在那裡完成了近五個月的取景拍攝工作。

這部紀錄片共分5集,名為《馬文與中國大熊貓》(PandaAdventurewithNigelMarven),由馬文自己導演並主持。在今年4月的坎城國際電視節上,該片引起轟動,100多個國家和地區的近200個主流電視台簽約播出。播出後,英國BBC第五頻道還為此專門設立了“熊貓周”。紀錄片投資方告訴記者,CCTV10和四川衛視也買下播放權,預計在明年春節前後,這部紀錄片將與觀眾見面。和其他紀錄片不同的是,《馬文與中國大熊貓》是沒有劇本的。“因為我們的目的很明確,就是要找到一隻野生大熊貓。”馬文說。

雖然之後證明很“賣座”,但在前期,紀錄片的投資方可沒這么輕鬆。現在野生大熊貓數量稀少,很多科學家花數月尋找,卻空手而歸。

馬文他們最後也可能面臨“找不到野生大熊貓”的風險。為此他們設計了一條特殊的路線——以秦嶺為中心,北至陝西西安,南至四川成都,足跡遍布雅安、德陽、綿羊、峨眉山、瓦屋山、唐家河、太白山、周至、洋縣、佛坪等地,沿路不僅可以跟蹤大熊貓的足跡,還能拍攝其他中國特有的動物及鳥類。在動身去中國之前,他們甚至還到美國加州南部的聖地亞哥動物園,拜訪生活在異國他鄉的中國大熊貓。

2010年7月,因為這部紀錄片,奈傑爾·馬文還被成都市政府聘為“熊貓大使”,這是繼影星成龍之後第二個獲此殊榮的人,也是全球首位來自西方的“熊貓大使”。作為BBC知名電視節目主持人,馬文有著近30年野生動植物紀錄片和電視節目的製作經驗,足跡遍布57個國家,甚至到達南極洲追尋企鵝的腳步。

2010年最後一天,馬文將帶著耄耋之年的父親羅傑一起來中國跨年。對父子倆而言,此行意味深長。“回想起當年,若不是父親給我的畫冊,可能我也不會選擇現在的道路。”馬文說。他想和父親一起來見證童年夢想的實現。

第一個把野生大熊貓搬上螢屏的人

四川峨眉山上的金頂銅殿,常年遊人如織,香火旺盛。銅殿內有一尊高5米多高的普賢騎象銅像,兩旁陳列著24尊銅佛,傳說是峨眉山一千多年來的“聖山守護者”。

馬文也是其中一個“燒香者”。他像模像樣地摸了摸銅象腿,嘴中念念有詞:“保佑我找到野生大熊貓吧!”

在這之前,馬文一行的運氣的確不太好。在陝西佛坪自然保護區內,他們雖幾度發現大熊貓出沒的線索,如大熊貓糞便、腳印、攝食區等等,卻沒有親眼看到它們出現。況且,佛坪自然保護區地處秦嶺大熊貓分布的中心地帶,已經是野生大熊貓分布最密集的地方了。根據全國的“貓口普查”,那裡一共住著約130隻野生大熊貓。

熊貓

熊貓他們得到過最誘人的線索,是一個新鮮的大熊貓腳印輪廓,大熊貓可能出現在他們到達的一兩個小時之前。他們循著腳印過去,看到前方的一片竹林沙沙作響,卻看不到大熊貓的皮毛。“它們喜歡坐在竹林里,從根部咬斷竹子。所以從上方就很難看到。”馬文說著,臉上顯得有些疲憊和沮喪。幾天搜尋無果後,考慮到預算和紀錄片效果,他們打算先打道回府。

去年初秋,他們把西安兵馬俑作為尋找野生大熊貓的起點。秦始皇陵墓,接近馬文希望找到野生大熊貓的地方。“2000多年前,大熊貓的數量還是很多的。我很好奇,大熊貓有沒有在秦始皇的腦海中閃現過呢?”在紀錄片開始,馬文對著鏡頭說。

拍攝的大本營則設在佛坪自然保護區的三官廟研究站。他們和當地人共吃住,還結識了一批當地的熊貓科學家和搜尋野生熊貓的專家,其中一位姓梁的隊員擁有多年尋找野生大熊貓的經驗,擔任熊貓搜尋隊的領隊。馬文戲稱他為“中國版的摩根·弗里曼”。另一名姓李的隊員則是“爬樹高手”,負責從高處環視周圍的情況。

大熊貓一般會到山谷中過冬,但正逢初秋,它們很可能還在海拔1500米至3000米的竹林里逍遙。竹林里非常潮濕,由於竹子本身就生長在水分充足的地方,行程中總是遇到多雨的天氣。因此,他們的這一次拍攝,可謂困難重重。

第二次回到佛坪保護區時,已經時隔幾個月了。途中,馬文在成都大熊貓繁育基地擁抱了熊貓幼仔,還和當地人一起吃到了正宗的麻辣火鍋,看了一出川劇變臉表演;在洋縣,他在濕地看到了80年代全世界僅剩7隻的稀有鳥類朱䴉;在唐家河,他在四川地震紀念碑前駐足,徒步行走至3000多米海拔的山上,找到了希臘神話中的動物羚牛;在雅安碧峰峽,他看望了四川地震後,從被毀壞的臥龍熊貓基地輸送來的大熊貓……

再次回到佛坪,資金能夠支持的拍攝時間僅剩下兩個多星期。馬文和同伴們仍決定最後在這裡碰碰運氣。馬文身高近1米9,在濃密的竹林中走得很吃力。他眼看著搜尋隊員個個身手敏捷,也只能加快腳步。“看來,大熊貓矮矮胖胖的體形,就是為在竹林里行走而度身定製的。”他笑道。

就這樣,他們再一次一頭扎進了竹林中。這一次,佛坪熊貓搜尋小組中又增加了兩個新成員:胡爾先生和張先生。領隊梁先生部署大家分小組行動,“所有人都有手機,若誰發現大熊貓,就立即通知其他小隊。”馬文興奮極了,“連這么偏僻的山區都有手機信號!”

由於攝像設備重達500公斤,除了攝像機,還包括鏡頭、用於夜間拍攝的發電機,和用於拍攝竹林全景的起重機,他們為此租了幾匹馬,馱著設備緩慢前行。

忽然,一棵樹上幾條熊貓爪子留下的擦痕引起了搜尋隊員胡爾先生的注意,抓痕磨掉了所有的苔蘚和表皮。“這是它用作和其他熊貓聯絡的信號。可能熊貓就在附近!”馬文說。

朝著這個線索尋去,每個人都在同一個地方停下了腳步。“那不就是熊貓嘛!”馬文指向了五米遠處的一片竹林。他甚至能聽到那隻熊貓的呼吸聲,但竹林濃密,看得不是很清晰。“此刻如果有竹子倒塌或崩裂,那就完了。這對熊貓來說簡直就像步槍的聲音。”說到這裡,馬文幾乎把嗓門壓到了最低,對著攝像鏡頭悄悄地說。

換了個角度,他們透過一個縫隙看到了那隻大熊貓的臉和一塊手帕大小的黑白色毛皮。雖然不確定是“男孩”還是“女孩”,但這是迄今為止,第一個出現在鏡頭中的野生大熊貓。

似乎所有的運氣都在最後幾天降臨了。第二天,他們還發現了一隻大熊貓和它的幼仔。“我能微微聽到熊貓幼仔的哭聲。我敢肯定,熊貓媽媽在給它的孩子餵奶。”馬文和搜尋隊員伏在竹林上方,熊貓察覺不到他們。“我們沒有打擾到它,它是完全放鬆的。”馬文說。

就在第一次遇到大熊貓的地方,他們又發現了一隻奶白色和棕黑色相間的棕色大熊貓幼仔。情況大大超過了馬文的預期,他簡直不敢相信自己的眼睛。“這種棕色大熊貓有史以來僅僅發現過5隻,被拍攝到鏡頭裡,還是第一次。”搜尋隊員說。100米外,一隻雌性大熊貓正在覓食,馬文推測,熊貓媽媽回來時,就會給它的寶寶餵奶。“它不會離開幼仔太長時間,豹子和野狗會吃掉它們的。”他說,“它就在我觸手可及的範圍之內,這簡直是我人生最美妙的時刻。現在,讓我們靜靜地離開吧……我已經沒有更多的要求了。”

不光是罕見的棕色大熊貓,據當地人介紹,任何種群的野生大熊貓都從未被拍進過紀錄片裡。“我是第一個把野生大熊貓搬上螢屏的人。”馬文告訴記者。

那天晚上,所有隊員在三官廟舉行了一個中國傳統的慶祝盛會。張先生拿出曬好的乾果,廚師紅伊莎從山裡采來野果和菌類,炒了滿滿一桌12個菜。“也許真的是峨眉山的神像顯靈了!”一杯米酒下肚,馬文已經有點飄飄欲仙了,他向身邊的熊貓搜尋隊員謝了一次又一次,“如果沒有你們,我是找不到野生大熊貓的。”

馬文以前是不喝酒的。但那晚,三官廟里觥籌交錯,“在這兒,不喝是不禮貌的。”他喝了一杯又一杯,用中文和大家一起說著“乾杯”,漸漸有些醉了。

讓中國大熊貓人工繁育技術走向世界

“一個滑稽的黑白雙色的大傢伙向我飛奔而來,剎那間來到我的面前,揚手就是一記上鉤拳。然後它的18個同伴也加入了行列,兩隻攻擊我的褲腿,另外的則試圖爬上我的脊背。我被熊貓寶寶環繞著……站在它們中間,我才意識到,我剛剛實現了我畢生的夢想。”

這是馬文在成都大熊貓繁育研究基地擁抱了熊貓幼仔後,在日記里寫下的。完成紀錄片拍攝後,馬文又去和那19隻熊貓寶寶道別。“它們又強壯一些了不是嗎?已經是滿周歲的大寶寶了。”馬文像慈父般地看著它們,“談論熊貓,能讓我的內心如絨毛般溫暖、舒服。”

去年出生的這19隻熊貓幼仔,創下了大熊貓出生率的年最高紀錄,這是大熊貓人工繁育歷史上的一個奇蹟。目前,人工飼養的大熊貓數量已經達到了300多隻。

雌性大熊貓產下雙胞胎幼仔的機率很高,但熊貓媽媽的母乳卻永遠不夠同時餵養兩個孩子。10年前,每當一個雌性大熊貓產下雙胞胎,其中一隻就常由於營養不良而死亡。但現在,基地工作人員會讓剛出生的雙胞胎幼仔輪流喝母乳,並保證在任何時候只有一隻跟隨母親。另一隻則在吃過之後就被抱離,送到育嬰中心進行人工餵養。這樣,兩隻幼仔都同母親相處了一段時間,能夠獲得充足的奶水。馬文告訴記者,用這種方式一下子就讓大熊貓數量增加了一倍,這是他此次中國行中印象最深的一點,也是作為生物學家的他以前所不知道的。“這正是作為“熊貓大使”的工作和使命之一——把成功的大熊貓人工繁育技術介紹給全世界,告訴大家大熊貓這一瀕危動物是完全可以被拯救的。”

關於熊貓保護,以前曾出現過一種說法,即如果一個物種無法適應現在的環境,就不應該花費那么多金錢和物力,去挽救一個注定滅絕的物種。美國著名動物學家喬治·夏勒(GeorgeSchaller)曾在四川臥龍自然保護區研究大熊貓,他是第一個來中國研究大熊貓的西方人。兩年前,他就支持這一觀點,明確表示儘管中國人作了很多努力,大熊貓可能還是會遭到滅絕。

馬文講,他讀過夏勒很多書,但對這個觀點不敢苟同。“大熊貓是中國的國寶,如果任由大熊貓走向滅絕,是不是就更有理由剝奪其他物種的生存權呢?大熊貓瀕臨滅絕最主要的原因是人類破壞了它們的棲息地,所以人類要為之負責。”馬文說,“而且,現在人工繁育技術突飛猛進,喬治·夏勒也改變了想法,他認為從歷史上看,大熊貓保護最好的機會就是現在。”

儘管中國在大熊貓人工繁殖上卓有成效,人們的最終目標,還是把它們放生野外,回歸自然。這不是一件容易的事。雖然大熊貓在野外天敵不多,但很多圈養的大熊貓已經喪失了在野外求生的能力。野外天然的竹子共有1000多種,而大熊貓吃的只是其中40多種,曾有被放生的圈養大熊貓開始時會常常找不到自己想要的竹子。因此,目前基地工作人員會先把它們放在一片半封閉式的自然棲息地中,慢慢鍛鍊它們適應環境,自己覓食。

人工繁育大熊貓的野化訓練,將會是馬文下一部紀錄片《未發現的中國》其中一集所要拍攝的內容。為此,他明年4月份會再次來到成都大熊貓人工繁育基地,拍攝等待回歸自然的成年大熊貓們。據紀錄片製片人肖珩介紹,這部紀錄片將不同於《馬文與中國大熊貓》,他們會在內蒙古、新疆、湖北、青海等地拍攝六種不同的地貌和其中的動物。目前Discovery已經買下著作權,《美國國家地理》或美國公共電視網也有望加入購買者的行列。

熊貓

熊貓