景區簡介

炎帝陵

炎帝陵炎帝陵(又稱“天子墳”)位於湖南省炎陵縣城西19公里的鹿原陂(又名白鹿原),陵區面積5平方公里。現為全國重點文物保護單位和全國愛國主義教育示範基地,始建於宋乾德五年(967年),千餘年來歷經滄桑,屢次修葺擴建,是炎黃子孫尋根祭祖、旅遊觀光的聖地,享有“神州第一陵”之譽。

炎帝陵景區包括炎帝陵、炎陵廟、奉聖寺、崇德坊、胡真官寺、鹿原亭、聖火台等人文景觀,還有鹿原洞、龍垴石、龍爪石、洗花池等自然景觀,均是引人入勝的去處。炎陵廟位於炎帝陵之前,據史載建於宋朝,亦在1986年經大規模修復。炎陵廟座北朝南,分為三進,整個院落以紅牆圍之。主要建築有午門、行禮亭、大殿和碑房等。

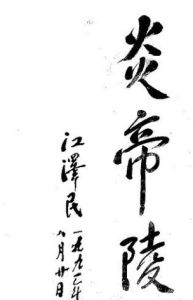

千百年來,陵前的祭祀活動歷久不衰,俎豆馨香,終年不絕。官吏商賈,文人墨客,多有篡志書史,詩文題詠,而民間民眾,則以村俗民風,故事傳聞,留下許多炎帝和炎帝陵的珍貴史料和千古情思。1993年9月4日國家主席江澤民欣然命筆,題寫了“炎帝陵”陵款,1994年4月5日國務院批准將炎帝陵所在的酃縣更名為炎陵縣。集中表達了領袖和政府順乎民意,數典念祖的崇敬心情。

歷史記載

炎帝陵

炎帝陵 史載漢代以前有帝陵,唐代奉祀以昌,宋乾德五年(967年),“立廟陵前,肖像而祀”,同時詔禁樵採,置守陵戶。北宋以降,歷代不輟祭祀,不失修葺。有歷史記載的修葺有:宋代一次,明代三次,清代九次,民國四次。1954年進行一次修復。1986年8月開始再次整修,1988年10月陵殿修復竣工。修復後的炎帝陵按清皇宮建築格局布置,炎帝陵殿共分五進:一進為午門,二進為行禮亭,三進為主殿,四進為墓碑亭,五進為陵墓。到目前為止,已恢復或新建開放的自然、人文景 觀20多處,主要有炎帝陵殿、御碑園、皇山碑林、天使公館、聖火台 、神農大殿、朝覲廣場、神農大橋、白鷺亭、崇德坊、鹿原陂、龍垴石、龍爪石、洗藥池、邑有聖陵等自然景觀,均是引人入勝的去處。

炎帝陵是炎黃子孫尋根謁祖、旅遊觀光、研究炎帝文化、開展愛國主義教育等多種活動於一體的勝地。1986年整修以來,大、小祭祀連年不斷。1983年“炎黃杯”世界華人華僑龍舟系列賽在炎帝陵舉行取聖火火種儀式;1993年、1994年、1997年、2000年湖南各界進行了公祭炎帝陵典禮。1992年,國家旅遊局將炎帝陵闢為尋根朝敬之旅國際旅遊專線;1993年,炎帝陵被湖南省人民政府批准為省級風景名勝區;1996年,國務院批准炎帝陵為國家級重點文物保護單位;同年,中宣部確定炎帝陵為全國百個愛國主義教育示範基地之一;1998年,炎帝陵被評為全省最佳旅遊景區;1999年,炎帝陵被評為湖南省模範景區;2000年,中華全國歸國華橋聯合會確定炎帝陵為愛國主義教育基地。黨和國家領導人江澤民、陳雲、胡耀邦、周谷城、趙朴初等炎帝陵親筆題詞,宋任窮、楊汝岱、宋健、王恩茂、毛致用、彭佩雲等先後專程前來謁陵並指導炎帝陵建設。

相關傳說

民間傳說,遠古時期,華夏始祖炎帝神農氏到南方巡視,為民治病,誤嘗斷腸草身亡。炎帝逝世後,治喪者決定將其安葬到此地以南100餘里的河邊,即今資興市資水河邊溫泉附近,因為那裡是羿射九日落下一個太陽的地方,地下冒出來的水都是熱的,而炎帝屬火,應葬於此。於是便用木排載著炎帝的靈柩,由36個力士拉絎,逆江而上,不料木排到白鹿原時,突然山崩石裂,波浪滔天,木排傾覆,炎帝靈柩鐔時沉入岸邊石縫,後人便在此立碑代墓。炎帝傳說

炎帝陵

炎帝陵 據史料記載,炎帝神農氏是上古時代姜姓部落的首領,產生於新石器時期,即其上限在1萬年左右,其下限距今4800年左右。炎帝神農氏是中華農耕文化的創始者,為中華民族的始興和繁衍作出了開創性的偉大貢獻。他始作耒耜,教民耕種;遍嘗百草,發明醫藥;織麻為布,製作衣裳;日中為市,首倡交易;耕而作陶,始造明堂;削桐為琴,始作蜡祭;弦木為弧,剡木為矢,以威天下。炎帝堅忍不拔的開拓精神、百折不撓的創新精神、自強不息的進取精神、大公無私的奉獻精神是中華民族精神的重要組成部分,同時也是中華民族長盛不衰的力量源泉。炎帝晚年為民治病,採藥來到湖南,日遇七十毒而不綴,最終因誤嘗“斷腸草”而崩葬“長沙茶鄉之尾”,即今湖南省株洲市炎陵縣鹿原鎮鹿原陂。

炎帝陵隨著歷代王朝興衰更替,炎帝陵廟歷盡蒼桑,屢毀屢建。有歷史記載的較大的修葺有:宋代一次,明代三次,清代九次,民國四次。最近大規模修葺始於1986年,1988年10月陵殿修復竣工。修復後的炎帝陵按清皇宮建築格局布置,陵殿共分四進,一進為午門,二進為行禮亭,三進為主殿,四進為墓碑亭,亭後為墓冢。現有已恢復或新建開放的自然、人文景觀30餘處,主要有炎帝陵殿、御碑園、皇山碑林、天使公館、聖火台、神農大殿、朝覲廣場、聖德林、神農大橋、炎帝陵牌坊、崇德坊、鹿原陂、龍腦石、龍爪石、洗藥池、邑有聖陵等勝跡。

炎帝陵西漢有陵,唐代奉祀以昌,宋乾德五年(公元967年),“立廟陵前,肖像而祀”、“三歲一舉,率以為常”,形成定例。北宋在位150餘年中祭祀50多次,元明兩代祭祀活動不斷,清代更頻繁隆重,極一時之盛。歷代王朝祭祀碑文多達53通,其他碑碣石刻20餘通。數千年來,炎帝一直活在人們心中,俎豆馨香,延綿不斷。

歷史沿革

關於炎帝神農氏安葬地的記載,最早見於晉代皇甫謐撰寫的《帝王世紀》,

炎帝陵

炎帝陵炎帝“在位一百二十年而崩,葬長沙。”宋代羅泌撰《路史》就記述得更具體:炎帝“崩葬長沙茶鄉之尾,是曰茶陵。”據《酃縣誌》記載,此地西漢時已有陵,西漢末年,赤眉軍起義,社會動盪,為保護陵墓,邑人曾將陵墓封土推平。

炎帝陵自宋太祖乾德五年建廟之後,迄今已有千餘年歷史,隨著歷代王朝的興衰更替,炎帝廟也歷盡滄桑。

宋太宗太平天國年間(公元976—987年),朝廷將事官慮炎帝陵地僻路險,舟車不便,奏請將炎帝廟遷至茶陵縣城南,此後陵、廟分隔,鹿原陂炎帝廟幾近湮沒。宋孝宗淳熙十四年(公元1187年),衡州守臣劉清奏請朝廷,廢陵前唐興寺而重建炎帝廟。宋寧宗嘉定四年(1211年),析茶陵軍之康樂、霞陽、常平三鄉置酃縣。此後,炎帝陵所在地鹿原陂即屬酃縣境地,隸屬衡州府管轄。至淳祜八年(公元1248年),湖南安撫使知潭州陳奏請朝廷為炎帝陵禁樵牧,設守陵戶,並對陵廟進行了一次大的修葺。

元代近百年間,朝廷只有祭祀炎帝陵的活動,而未見修葺炎帝陵廟的記載。

到了明代,有關炎帝陵廟的修葺,史書記載頗詳。較大規模的修葺有三次:第一次是洪武三年(公元1370年)。太祖朱元璋即位後,詔命遍修歷代帝王陵寢,由此炎帝陵廟也得到了一次全面修葺。第二次是嘉靖三年(公元1524年),由酃縣知縣易宗周主持。這次重修是在原廟舊址上拓寬興建,基本上改變了舊廟原貌。第三次是萬曆四十八年(公元1620年)。酃縣縣令派人於路旁募款,發起重修。新廟規模雖因循舊制,但廟貌大為改觀。

清代對炎帝陵廟的修葺,有據可查的9次。清世祖順治四年(公元1647年),南明將領蓋遇時,屯兵廟側,炎帝陵廟慘遭破壞。是後,當地官民士紳及時進行了補葺,但由於戰爭頻仍,資金缺乏,修葺未能完善。康熙三十五年(公元1696年),清聖祖玄燁遣太僕寺少卿王紳前來炎帝陵告災致祭。見陵廟棟宇損壞嚴重,奏請修葺。由酃縣知縣龔佳蔚督工,整修一新,但是未能恢復前代規模。

雍正十一年(公元1733年),知縣張浚奉文動用國帑,按清王朝公布頒行的古帝王陵殿統一格式重建,陵廟也統稱陵殿而正其名。這次修建奠定了炎帝陵殿的基本形制,形成了“前三門——行禮亭——正殿——陵寢”的四進格局。整座陵殿結構嚴謹,氣勢恢宏,體現了我國古代建築的傳統特色。

炎帝陵

炎帝陵清朝最大的一次修復是道光十七年(公元1837年),由知縣俞昌會主持、當地士紳百姓募資捐款進行的一次重修。重修工程自孟夏開始,年底竣工,費時8個月有餘。重修後的炎帝陵殿,高大寬敞,金碧輝煌,莊嚴肅穆,蔚為壯觀。各附屬建築,依山傍水,錯落有致,與主殿相輝相映,形成了一個布局和諧統一建築群。

民國年間,炎帝陵殿的修葺活動,據有關文字記載有4次:第一次是民國四年(公元1915年),酃縣知事瞿燮捐資百元,連同炎帝陵修葺費14元,交人籌措修復,土木將興,鏇因湘軍駐陵側,以至無法施工而作罷。第二次是民國十二年(1923年),因連年兵禍,陵廟傾圯在即,酃縣政府再次呈文請修,湖南省政府撥款500元,令縣長歐陽枚鳩工修葺。第三次是1936年。酃縣縣長夏禮鑒於“炎陵殿宇年久失修,多已損壞”,於年初組建了修復炎陵籌備委員會。但是半途而廢,修復計畫未能實施。第四次是1940年,第九戰區司令長官兼湖南省政府主席薛岳主持的一次大修。1940年日軍犯西南,為防患於未然,薛岳擬將省政府遷酃縣炎陵山。是年春,撥專款於炎陵山修建省政府機關辦公用房和員工宿舍,修築了茶陵至酃縣炎陵山的簡易公路,同時對炎陵殿宇進行了全面修葺。

新中國成立後,炎帝陵被列為湖南省重點文物保護單位。1954年除夕,因香客祭祀焚香燭,引燃殿內彩旗,不慎失火,致使炎帝陵正殿和行禮亭焚損。此後,部分碣及石雕等陸續散失。

炎帝陵殿被焚以後,修復炎帝陵殿已成為廣大炎黃子孫的強烈願望。黨的十一屆三中全會以後,修復條件日趨成熟。1986年6月28日,由酃縣人民政府主持,陵殿修復工程破土動工,到1988年10月竣工。重修後的炎帝陵殿,規模較前稍有擴大,整個建築占地面積3836平方米。分為四進:第一進為午門,第二進為行禮亭,第三進為主殿,第四進為墓碑亭,亭後為墓冢。殿外修復了詠豐臺、天使館、鹿原亭等附屬建築。

所獲榮譽

炎帝陵是尋根謁祖、旅遊觀光、研究炎帝文化和進行愛國主義教育的勝地。自1988年整修竣工對外開放以來,共接待海內外遊客600餘萬人次,其中接待港澳台人士、華人華僑及國際友人80餘萬人次。江澤民、胡耀邦、陳雲等30餘位黨和國家領導人先後為炎帝陵親筆題詞;宋任窮、楊汝岱、宋健、王恩茂、毛致用、王漢斌、彭佩雲、李鐵映、尉建行、張震、烏雲其木格、張懷西、張思卿等20餘位黨和國家領導人先後專程前來謁陵並指導炎帝陵建設。自1993恢復官方祭祀以來,炎帝陵的各類大型祭祀典禮活動連年不斷。1993年“炎黃杯”世界華人華僑龍舟系列賽在炎帝陵舉行採集聖火火種儀式;1993年、1994年、1997年、1999年、2002年、2004年、2007年湖南省各界進行了公祭炎帝陵典禮,並相繼舉行了2005年中國?湖南旅遊節開幕式暨炎帝陵百龍祭始祖大典、2006年世界華人華僑炎帝陵祭祖大典、2007年海內外佛教界公祭炎帝祈福世界和諧大典、2009年中華茶祖節暨祭炎帝神農茶祖大典;1995年、1996年、1998年、2000年、2003年、2008年株洲市各界進行了公祭炎帝陵典禮,炎陵縣社會各界每年清明均舉行民間祭祀典禮活動。1992年,國家旅遊局將炎帝陵列為尋根朝敬之旅國際旅遊專線;1993年,炎帝陵被湖南省人民政府批准為省級風景名勝區;1996年,國務院批准炎帝陵為全國重點文物保護單位;1997年,中宣部確定炎帝陵為全國百個愛國主義教育示範基地之一;1997年、2000年、2001年、2003年、2004年、2005年、2006年、2008年炎帝陵八次被評為湖南省最佳旅遊景區;2000年,中華全國歸國華僑聯合會確定炎帝陵為愛國主義教育基地;2002年,被國家旅遊局評定為國家AAAA級旅遊景區;2004年,炎帝陵被評為“湖南十大文化遺產”之首。2006年,“炎帝陵祭典”入選國家首批非物質文化遺產名錄。2007年4月,“炎陵覲祖”入選新瀟湘人文八景。

景觀介紹

午門

午門

午門行禮亭

行禮亭

行禮亭炎帝陵殿

炎帝陵殿

炎帝陵殿墓碑亭墓碑亭

炎帝陵墓陵墓

炎帝墓冢,封土高4.6米,周長50米,墓面石碑為清道光七年酃縣知縣沈道寬所書。

御碑園

位於炎帝墓冢之後。園長100米,面積6000平方米。東西碑廊各長40米。廊壁刊歷代御祭文碑51塊(其中明代13塊,清代38塊),另刊宋、明、清及控記事文碑5塊。東西碑廓之間有九鼎台,台上列石鼎9隻,每隻高1.5米,重1.11噸,象徵國家統一,金甌無缺。園北面是弧形照壁,鑲石刻壁畫《神農功績圖》。壁畫長40米,高1.5米,由228塊正方形粗磨青石板

御碑園

御碑園鑲成,壁畫以炎帝功績為主題,以原始先民從漁獵到農耕,從穴處到定居這一歷史性轉變時期的生產和生活為背景,採用線雕手法製作而成,生動形象地表現了炎帝勇於開拓、敢於創新、樂於奉獻的偉大實踐和高尚精神。

詠郵亭

詠郵亭

詠郵亭

|

白鷺亭

座落在九龍印上方30米外,重檐圓頂結構,由6根直徑30厘米的花崗石柱支撐。亭中央立有一塊漢白玉碑,銘志株洲市各界為炎帝陵建設捐款文及名單。

詠豐臺詠豐臺

聖火台聖火台

座落在陵東南300餘米的龍珠山上,為1993年“炎黃杯”世界華人華僑龍舟系列賽點燃炎帝聖火而建。聖火台分東南西北四條通道,五層,底層為正方形平台,每邊長30米,二、三、四層分別為半徑9米、6米、3米的梯形圓台,頂層為直徑3米圓台,象徵“天地方圓”。圓台中心為巨型點火石,石高3.8米,體積81立方米,點火石南面鐫刻著一米見方的“炎”字象形體。

神農大殿神農大殿

2002年10月竣工投入使用。大殿為清式仿古建築,由主殿、東西配殿、連廊和兩個四方亭組成。主殿寬37米,進深24米,高19.6米。大殿正面的外廓上,挺立著10根高浮雕的蟠龍石柱,石柱高5.4米,直徑0.8米,為福建花崗岩整石製作。大殿左右外廓及殿後外廓,挺立著20根石柱,它們高5.4米,直徑0.6米,也是福建花崗岩整石製作。大殿匾額“神農大殿”為中國書法家協會主席沈鵬先生題寫。進入殿內,一尊親切、慈祥、高大的炎帝石雕像垂高堂,一手執谷穗,一手執耒耜,整座雕像高9.7米,長8.9米,寬4.7米,兩邊立有整石打制的石柱,上刻全國徵集的對聯:“到此有懷崇始祖,問誰無愧是龍人。”大殿左、右、後三面牆是一幅大型的廣東紅砂岩石雕壁畫,畫高5.2----7.9米,總長53米,總面積321平方米,壁畫生動地描繪了炎帝的八大歷史功績。神農大殿之前為公祭廣場、朝覲廣場、聖德廣場,各廣場之間由朝覲大道、龍珠橋、龍珠大道相連通,氣勢宏偉壯闊。

神農洗藥池神農洗藥池

又名“天池”。位於炎陵山頂,寬約2畝許,其水夏涼冬溫,清碧澄清。傳說炎帝常在此洗藥,嘗味草木,故其水浴之可以健膚,飲之可以強體。

龍腦石龍腦石

又稱石龍鼓 ,位於陵前水岸,巨石臨江,狀似龍首,江水奔注噴薄,宛如鼓 欲飛。傳說當年炎帝靈柩水運至此,傾盆大雨,江水翻騰,一陣湍急鏇渦,將炎帝靈柩沉入水底,捲入石穴。原來是水中的金龍為感炎帝救治之恩遂躍出水面,將炎帝請至龍宮作客。後來天上玉帝為懲罰金龍無理,用聖旨罰金龍化為石龍。龍頭化為龍腦石,龍爪化為龍爪石。至今龍腦石、龍爪石風韻猶存,巨龍首兀立江面,栩栩如生,秀色可餐,風景迷人,為炎陵自然勝景。

龍爪石龍爪石

炎帝陵處地名,又曰白鹿原。傳說皇山有靈獸白鹿出沒,每逢祭祖時可聞其聲。“鹿原陂”摩崖石刻是清酃縣知縣趙宗文手書。其前數丈,江中巨石,狀若龍爪,相傳為護陵金龍所化。

聖德林聖德林

2003年6月,中共湖南省委書記楊正午視察炎帝陵建設時倡議,“盡一份孝心,積一份功德,捐一棵大樹”,綠化炎帝陵。之後,全省123個縣(市、區)及林業部門積極回響,各捐獻2棵大樹,栽種於通往神農大殿的御祭大道兩旁。在每棵香樟樹下的天然河卵石上,用篆文鐫刻各縣(市、區)的名稱。在聖德廣場旁邊,立有由楊正午書記親筆題寫碑名的“聖德林”碑,石碑之後呈現弧形樹立著9塊花崗岩留言碑,碑高2.6米,鐫刻著123個縣(市、區)書記、縣(市、區)長的祈願。

|

鹿原亭

位於炎陵山山頂,亭呈飛檐角式,古色古香。相傳炎帝出生後仙鹿為其餵奶,神鷹為其蔽日遮蔭。據此傳說,鹿原亭外置有石雕鹿群,臥、立、躍、哺,形神各異,栩栩如生,四周蒼松環繞,景色宜人。

天使館天使館

位於炎陵北數十步。始建於明代,為歷代欽差大祀官齋居,明末毀,清初重建,又毀於水災。1989年在舊址之南另擇地重建。邑有聖陵

位於炎陵故道,橋頭嶺下官壟口道旁,石壁上鐫刻乾隆十六年路碑“邑有聖陵”四個大字。炎帝去世後,人們把他安葬在鍾靈毓秀的“長沙茶鄉之尾”,即今湖南省炎陵縣(原名酃縣)城西17公里處的鹿原陂。《路史》載,炎帝在臨終之前囑咐他的隨從:“當葬南方,視旗矗立,遇嶠即止”。人們按照他的囑咐,沿洣水南上,尋找安葬之地。

邑有聖陵

邑有聖陵這就是鹿原陂——一塊富庶之地,至尊之地,文明發祥之地。辛勞一生的炎帝,應該有這樣一塊安息之地。傳說,居住在這裡的先民,聽到炎帝安葬鹿原陂的訊息,紛紛來到洣水河畔。他們身披麻布,腰上扎著草繩,頭上戴著草圈,擊土鼓、吹卜筒(可以吹響的竹筒)為炎帝送葬。就連住在幾十里外湯市的先民也連夜趕來,他們希望炎帝葬在湯市,因為那裡有長流不息的溫泉,常開不謝的鮮花,是上天賜給的一方福地。

炎帝陵牌坊炎帝陵牌坊

位於106國道南側,炎帝線連線埠處,距炎帝陵10公里。牌坊選用花崗石砌成,四根石柱下各安置石獅一座,“炎帝陵”三字系江澤民總書記所題。

行車路線

炎帝陵

炎帝陵大事記

1983年6月,全國人大六屆一次會議期間,湖南全國人大代表吳占魁、馬安健、周士一等23人聯名提議修復炎帝陵,得到與會代表的熱烈回響和黨和國家的高度重視。

1985年5月,時任中共中央總書記的胡耀邦同志題寫了“炎帝神農氏之墓”的墓碑。

1986年6月28日,經國家文化部和湖南省人民政府批准,炎帝陵修復工程正式破土動工,1988年10月炎帝陵殿修復竣工。整修炎帝陵得到了黨和國家領導人的重視和關懷,陳雲等中央領導先後為炎帝陵題詞。

1989年1月16日,台灣省台中縣霧峰鄉聖賢宮神農大帝廟主任委員林文卿一行專程赴炎帝陵謁祖,並從炎帝陵迎回一尊炎帝木雕塑金聖像,在台灣引起轟動。

1989年5月23日,日本著名書法家米倉大謙書寫“耕不盡”三字,泐碑詠豐臺上,在日本引起強烈反響,《讀賣新聞》、《產經新聞》專版介紹了炎帝陵。

1992年11月,全國政協派遣著名文物專家和古建築專家鄭孝燮、孫軼青、羅哲文、莊敏、黃景略、林小安等人組成專家組,考察了炎帝陵,經實地考察論證,專家們確認炎帝陵就在湖南省株洲市酃縣的鹿原陂。

1993年9月4日,中共中央總書記、國家主席江澤民題寫了“炎帝陵”陵款。

1993年8月15日,湖南省人民政府首次隆重舉行公祭炎帝陵典禮及“炎黃杯華人華僑系列龍舟賽”取聖火儀式。參加公祭的國家、省、市領導有莊炎林、陳邦柱、馬慶雄、劉正、趙培義、唐之享、卓康寧、龍禹賢、袁隆平、徐君虎、周吉太、王汀明等,市長王汀明主持,省長陳邦柱和全國僑聯主席莊炎林主祭。

1994年4月,經國務院批准,將炎帝陵所在的酃縣更名為炎陵縣。

1994年10月13日,農曆九月初九日重陽節,湖南省人民政府省長陳邦柱率湖南省各界在炎帝陵舉行隆重的公祭儀式,湖南省人大常委會主任劉夫生主持,陳邦柱主祭。同日,還舉行了江澤民主席題寫的炎帝陵漢白玉石碑揭彩儀式。炎帝陵“中華故土園”培土奠基活動。

1994年,炎帝陵風景名勝區總體建設規劃經國家著名文物、古建築專家評審編制,其建設規模為95.53平方公里,按照功能分為祭祀謁拜區、故道遊覽區、農耕文化區、神農採藥區、日市集貿區、華夏歸根墓園區、風景區發展備用地七個區,工程分一、二、三期實施。

1995年3月,中共湖南省委書記王茂林同志拜謁和考察炎帝陵時倡議,全省人平為炎帝陵建設捐獻一元錢。株洲市委、市政府積極回響,由領導帶頭捐款,很快在全市形成“尊我始祖,建好炎陵”的捐款熱潮,在幾個月時間內,全市人民捐獻人民幣460萬元。

1995年10月2日,株洲市首次舉行公祭炎帝陵典禮,株洲市人大常委會主任劉迪愷主持公祭儀式,株洲市人民政府市長王汀明主祭並恭讀祭文。

1996年10月21日,96株洲市各界公祭炎帝陵典禮,株洲市政協主席曾雨農主持公祭儀式,中共株洲市委副書記肖雅瑜代表全市各界向炎帝神農氏敬獻花籃,株洲市人大常委會主任劉迪愷恭讀祭文。

1996年11月,國務院公布炎帝陵為全國重點文物保護單位。

1997年10月,王茂林、劉正同志親赴深圳召開“尊我始祖、愛我中華”座談會,邀請港澳和廣州、深圳、珠海知名人士參加,動員自願捐獻,受到與會人士歡迎和贊同,香港黃河集團鄭強輝先生和著名慈善大師侯希貴先生各捐款100萬元。

1997年6月,中共中央宣傳部將炎帝陵列為全國百個愛國主義教育基地之一。

1997年10月8日,農曆九月初七日,湖南省社會各界人士及海內外同胞在炎帝陵舉行了隆重的公祭炎帝陵儀式。湖南省政協主席劉正主持公祭,主祭人楊正午省長恭讀祭文。中共中央政治局委員、國務委員李鐵映代表國務院向公祭炎帝陵大會發來賀電。公祭前,中共湖南省委副書記鄭培民為炎帝陵“全國愛國主義教育示範基地”揭碑;湖南省人大副主任劉玉娥為炎帝陵“全國重點文物保護單位”揭碑。

1998年10月22日,98株洲市各界公祭炎帝陵典禮,公祭儀式由中共株洲市委書記程興漢主持,株洲市人民政府市長王汀明主祭並恭讀祭文。

1998年,拍攝了專題電視片《神州第一陵——炎帝陵》,郵電部發行了《炎帝陵》郵票。

1999年10月16日,農曆九月初八日,’99湖南省各界公祭炎帝陵典禮隆重舉行。湖南省政協主席劉夫生主持,湖南省省長儲波主祭並恭讀祭文。

1999年12月,中共中央政治局委員、中國社會科學院院長、炎帝陵基金會名譽會長李鐵映同志撰文並親筆書寫了《炎帝神農祭》,遙祭炎帝陵。

2000年,根據省政府批准的規劃,多次組織國家級和省、市專家實地考察,按照體現炎帝文化內涵和突出江南風光特色的要求反覆論證,制訂了祭祀謁拜區的詳細規劃方案,包含有神農大殿及東西配殿、公祭廣場、朝覲廣場、詠豐臺、聖火台、聖德廣場、入口廣場等建設項目,並向全國公開招標。

2000年5月27日,神農大殿奠基,會長劉正率本會理事致祭炎帝陵。

2000年8月,全國僑聯將炎帝陵確定為全國僑聯愛國主義教育基地。

2000年8月24日,株洲市各界公祭炎帝陵典禮暨“中華炎黃聖火”採集傳遞儀式在炎帝陵隆重舉行。全國僑聯副主席郭麟恭、湖南省副省長賀同新、湖南省政協副主席、世界雜交水稻之父袁隆平、湖南省政協副主席盧光王秀及市領導王汀明、肖雅瑜、趙占一、趙湘珍、賀望中等參加公祭典禮。中共株洲市委書記王汀明主持公祭儀式,株洲市代市長肖雅瑜主祭並恭讀祭炎帝陵文。“中華炎黃聖火”採集儀式由袁隆平和盧光王秀點燃主火炬。“中華炎黃聖火”採集傳遞活動由國家體育總局、公安部、交通部、全國僑聯、國家旅遊局等五部委組織,從炎帝陵採集的“炎帝聖火”與從黃帝陵採集的“黃帝聖火”匯合達北京居庸關長城永久燃燒。

2000年12月,曾雨農副會長在北京向名譽會長李鐵映同志匯報工作,李鐵映同志對炎帝陵公祭、建設和炎帝文化學術研討等作了指示。

2001年2月,炎帝陵第一期整修建設工程動工興建。經各方共同努力,共投入建設資金7400餘萬元。2001年6月,基金會組織省內文物、文化、美術、雕塑等方面專家就如何在炎帝陵公祭區體現炎帝文化內涵進行研討,並提出了“炎帝陵公祭區文化工程”實施方案。

2001年7月,基金會組織有關人員赴港參加“湖南(香港)投資貿易洽談會”,除印發宣傳資料和布展外,還與株洲市委、市政府一起組織召開了新聞記者座談會,介紹炎帝陵情況,此次活動得到了香港各界的廣泛關注,《大公報》、《文匯報》、《香港商報》、《南華傳媒》等新聞媒體作了系列報導。

2001年中秋國慶“雙節”期間,由基金會邀請了全球華人反獨促統聯盟、美國賓州中國和平統一促進會、美國賓州福建同鄉會和北美國際經濟與文化交流中心等組織的領導成員到炎帝陵謁祖祭祀,增強了海外華人華僑作為炎黃子孫的自豪感和認同感。

2001年10月25日,全球華人新千年炎帝陵尋根祭祖大典在炎帝陵隆重舉行,中華炎黃文化研究會副會長黑伯里主持祭祀儀式,世界華人協會會長、世界華人工商促進會總會會長程萬琦主祭並恭讀祭炎帝陵文。

2001年11月,炎帝陵基金會和中華炎黃文化促進會、株洲市人民政府在北京京西賓館聯合主辦了“炎帝文化與21世紀中國社會發展”學術研討會,中共中央政治局委員李鐵映、全國政協副主席楊汝岱出席了開幕式,全國人大原副委員長雷潔瓊發來了賀電,全國人大原副委員長、中華炎黃文化研究會會長費孝通作了題為“弘揚炎黃文化,振興民族精神”的重要講話,任繼愈、鄒衡、李伯謙、張豈之等30餘位全國著名專家學者在大會作了學術報告,會議取得圓滿成功。《人民日報》、中國國際廣播電台、中央電視台、《光明日報》、《人民日報》海外版、《中國文化報》、北京電視台、香港《大公報》、《湖南日報》、湖南衛視等新聞媒體對此作了報導。

2001年,炎帝陵基金會歷時三載,編輯出版了《炎帝文化叢書》,該書一套5本約70萬字,融史料性、知識性和可讀性於一體,比較全面、系統、通俗地介紹了炎帝、炎帝陵及株洲的歷史與現狀。

2002年10月14日,壬午重陽湖南省各界公祭炎帝陵典禮在新落成的炎帝陵神農大殿隆重舉行,中共湖南省委副書記、常務副省長周伯華主持公祭典禮,湖南省省長張雲川主祭並恭讀祭文。

2002年,炎帝陵通過國家旅遊局對旅遊資質的認定,被授予4A景區稱號。

2002年,出版發行了46萬字的學術論文集《炎帝文化與21世紀中國社會發展》。

2002年,通過《人民日報》和《中國楹聯報》為新建的神農大殿向全國發起征聯活動,共收到29個省市和港澳台的作者寄來楹聯4萬元余幅,從中評選出1500多幅,出版了《炎帝陵征聯選》。

2002年,邀請著名書畫家李鐸、陳雄立、李立等十多人到炎帝陵興辦了中國書畫大師義畫筆會

2003年6月16日,中共湖南省委書記楊正午在視察炎帝陵時提出“盡一份孝心,積一份功德,捐一棵古樹”的倡儀,號召全省各縣(市)、區為炎帝陵綠化捐獻古樹,祭祀大道綠化工程於2003年10月15日全面動工,12月1日,全省123個縣(區)捐獻的246棵大樹巍然挺立在炎帝陵祭祀大道兩側,名為聖德林。

2003年6月17日,炎帝陵基金會召開換屆理事會議。一屆理事會通過多方努力及爭取政府撥款,共籌集資金5060萬元。同時換屆會議選舉石玉珍同志當選會長,並明確開展省內募捐活動,歷時一年多,共收到全省十四個市州和數十個廳局級單位捐款1320餘萬元和省政府撥款1000萬元。

2003年8月2日,省政府第148次常務會議,省長張雲川聽取了炎帝陵基金會會長劉正關於基金會前段工作和公祭區建設資金問題的情況介紹,會議肯定了了基金會的工作卓有成效,並明確由炎帝陵基金會按照章程組織實施省內募捐。

2003年9月,全國人大常委會副委員長李鐵映同志祭祀謁拜炎帝陵。

2004年3月31日到4月2日,炎帝陵基金會組織召開炎帝農耕文化和農耕文化園的研討會,研究了農耕文化園規劃應遵循的理念,同時對楊錢洲的初步設計進行了討論。

2004年8月25日,省長周伯華主持召開第37次省政府常務會議關於炎帝陵的建設和管理議定了五條意見:(一)加強炎帝陵的建設和管理,組織好祭祀活動; (二)同意將湖南省炎帝陵基金會辦公室由正科級升格為正處級;(三)同意在省委宣傳部新聞中心加掛炎帝陵宣傳工作辦公室牌子,統一協調炎帝陵的宣傳工作。(四)祭祀活動由株洲市和炎陵縣承辦,省政府分管領導和省政府辦公廳負責全省性的協調工作。(五)鼓勵民間祭祀。同意公開遴選“民間主祭人”,並由炎帝陵基金會確定遴選和祭祀辦法。。

2004年10月,為搞好甲申年公祭炎帝陵典禮,石玉珍會長兩次上北京向全國政協副主席、中共中央統戰部部長劉延東匯報工作,並與全國僑聯達成了與湖南省共同舉辦公祭大典的意見,還邀請北京市的知名華人華僑和企業家來參加公祭大典。

2004年10月22日,由全國僑聯、湖南省人民政府主辦、株洲市政府承辦的甲申年重陽炎帝陵祭祖大典在炎帝陵神農大殿隆重舉行。祭祖大典由全國僑聯主席林兆樞主持,湖南省人民政府省長周伯華擔任主祭。

2004年,基金會將2004年前捐款在3萬元以上的170個團體單位,及捐款1千元以上的410位個人在炎帝陵崇德坊勒石刊名,並在炎帝陵祭祖大典舉行揭碑儀式。

2005年1月2日,廣州本田5×5自駕車湘粵之旅炎帝陵祭祖大典在神農大殿隆重舉行,廣州本田283輛自駕車800多人參加了祭祀儀式“自駕游”活動規模堪稱全國之首。

2005年1月30日,炎帝陵被湖南省文化廳、湖南省文物局評為“湖南十大文化遺產”,並以評選分數第一的身份位列湖南十大文化遺產之首,湖南省人大常委會副主任唐之享為炎帝陵授牌。

2005年4月5日,乙酉年清明民間祭祖大典在炎帝陵神農大殿隆重舉行。本次祭祀是炎帝陵首次市場化運作的民間大型祭祖活動,祭典由華菱鋼鐵集團公司董事長李效偉主祭,百家姓祭祀代表團及民間知名人士陪祭,體現了很強的公眾參與性。湖南都市直播頻道對祭典實況進行了全程直播。

2005年4月在西安,中華炎黃文化研究會、黃帝陵基金會、炎帝陵基金會的代表,就促進炎黃祭祀禮儀的改革和完善、推進炎黃二帝及時代歷史文化的研究、大力加強炎帝黃帝及其時代歷史文化的普及工作、積極開展與炎黃文化有關的多樣化活動等等達成了共識,並決定三家聯合主辦《炎帝文化研究》叢刊。

2005年6月2日,基金會辦公室首次組織株洲市公安、武警、消防系統的民間祭祀炎帝陵典禮。

2005年9月12日,中國湖南旅遊節開幕式暨炎帝陵百龍祭始祖大典在炎帝陵隆重舉行。全國人大常委會副委員長烏雲其木格參加祭典,湖南娛樂頻道、香港鳳凰衛視、台灣東森電視台、湖南廣播電台及紅網兩岸四地同時現場直播。同時,中國“炎帝杯”大學生舞龍舞獅錦標賽在炎帝陵舉行,來自全國17所大學的代表隊500餘人參加了為期5天的比賽。

2005年10月11日,海內外中藥業界首次共祭始祖炎帝神農氏典禮在炎帝陵隆重舉行。典禮由湖南九之堂製藥股份有限公司董事長余克建主持,北京同仁堂、廣州醫藥集團、湖南九芝堂、株洲千金藥業、廣州香雪製藥、天津天士力、中國青春寶集團、神威藥業、桂林三金藥業、山東東阿阿膠、香港京都念慈庵、中國藥材集團、香港中成藥商會等國內外知名醫藥生產廠家負責人參加了祭典;是日,“炎陵神農中藥文化紀念館”奠基儀式在炎帝陵側舉行,炎帝神農中藥發展論壇主席、原國家食品藥品監督管理局副局長任德權出席並為之奠基。

2005年11月13日,湘粵兩地佛教界人士首次祭祀炎帝陵祈福大典在神農大殿舉行,全國人大代表、湖南省佛教協會副會長大岳法師主持祭祀大典。

2005年12月29日,衡炎高速公路奠基典禮在炎帝陵東風分路口隆重舉行,湖南省人民政府副省長徐憲平、湖南省交通廳廳長李安、株洲市人民政府市長顏石生、中共炎陵縣委書記王繼恩出席典禮。

2006年2月24日,炎帝陵景區獲得全省“2005年最佳等級旅遊區”稱號,這是該景區連續六年獲此殊榮。

2006年3月13日,中共湖南省委常委、省委統戰部部長、炎帝陵基金會會長石玉珍在京走訪了中華炎黃文化研究會,與原國家文物局局長、中華炎黃文化研究會常務副會長張文彬會見,並聘請張文彬為炎帝陵基金會顧問。

2006年4月5日,丙戌清明炎陵縣及社會各界祭祀炎帝陵典禮隆重舉行。 各界代表依次向中華民族始祖炎帝神農氏敬獻花籃。主祭人代表全體祭祀人員向炎帝神農氏敬獻高香,恭讀祭炎帝陵文。

2006年4月6日,株洲市建設系統代表200餘人共祭炎帝,並向炎帝陵基金會捐款19.99萬元。

2006年4月12日,炎帝陵基金會二屆三次理事會在長沙召開,炎帝陵二期建設規劃已初步審定認可,並正在抓緊報批,同時《炎帝·炎帝陵》新書發布。

2006年6月,在首個“文化遺產日”即將到來之際,“炎帝陵祭典”順利入選第一批國家非物質文化遺產名錄,列入其民俗項中,成為我市迄今惟一的“國遺”項目。

2006年6月7日,株洲市政府正式為炎帝陵申報《世界遺產名錄》。炎帝陵符合申報世界文化遺產標準:“為一種消逝的文明或文明化傳統提供一種獨特的或至少是特殊見證”。

2006年6月14日, 株洲市城市建設投資經營有限公司董事長吳春泉、總經理王事興率公司機關全體員工、株洲市自來水公司、株洲市煤氣公司、株洲市公共運輸總公司、株洲市新奧燃氣有限公司、株洲市城市道路建設開發有限公司、株洲市城市排水有限公司、株洲市大橋管理處、株洲市城市建設開發有限責任公司、株洲市天元體育產業有限公司領導班子成員,總計100餘人舉行丙戌年株洲市城市建設投資經營有限公司祭祖活動,以表達崇敬始祖、愛我中華之崇高感情。

2006年6月18日,中國人民解放軍新疆建設兵團軍事部部長李玉良少將、16集團軍軍長孟凡生少將、38集團軍軍長劉雲海少將、二炮54基地政治部主任張東水少將一行專程祭拜了炎帝陵。

2006年8月6日,《長征組歌》大型公益演出活動在炎陵縣炎帝陵舉行

2006年8月26日下午,湖南省第十屆運動會聖火採集儀式在炎帝陵龍珠山聖火台隆重舉行。

2006年10月29日,湖南省財政廳黨組學習中心組全體人員在廳長李友志的帶領下,專程來到炎帝陵,虔誠拜謁中華民族始祖炎帝神農氏,並代表省財政廳向炎帝陵建設捐款30萬元人民幣。

2006年10月29日,丙戌年重陽華人華僑炎帝陵祭祖大典炎帝陵規劃和整修說明會召開。一批單位、企業為炎帝陵建設捐款470多萬元。

2006年10月29日,中華炎黃文化研究會、黃帝陵基金會和炎帝陵基金會負責人匯聚株洲市,就聯合舉辦首屆“炎黃精神與和諧文化”學術研討會進行商議。

2006年10月30日,丙戌年重陽世界華人華僑炎帝陵祭祖大典在炎帝陵隆重舉行。全國政協副主席張懷西、全國政協原副主席毛致用等出席祭祖大典,主祭人、華人華僑代表程萬琦先生向中華民族始祖炎帝神農氏敬獻高香,恭讀祭炎帝陵文,全國政協副主席張懷西、華人華僑代表程萬琦在御碑園為祭文碑揭碑。湖南省株洲市市委副書記夏文星主持揭碑儀式。參加祭祖大典的領導和嘉賓還有:中華炎黃文化研究會第一副會長張文彬,湖南省省委常委、統戰部部長、炎帝陵基金會會長石玉珍,湖南省省政協副主席、民進湖南省委主委謝勇,中華炎黃文化研究會常務副會長何承陽,中華全國工商業聯合會副主席孫曉華,全國政協常委、民革中央常委、黃埔軍校同學會顧問王錫爵,全國政協委員、國民黨和平統一促進會副主任韋大衛;中央、省有關部門的領導、市領導,來自美國、新加坡、加拿大、義大利等60多個國家和地區的海內外華人華僑代表、商務界代表、港澳台同胞和社會知名人士、著名企業家;中央、省、市媒體記者以及株洲市社會各界代表共1000餘人。

炎帝朱襄氏陵

簡介

炎帝朱襄氏陵:是上古朱襄氏之陵墓。陵墓呈圓形,粘土結構,陵高10.9米,周長158米,直徑50米。墓周邊用青石疊砌,高1.5米,墓四周用青石砌成高50厘米的台階,意為“天圓地方”。陵墓規模龐大、氣勢恢宏,陵前有“炎帝朱襄陵”碑刻一通,香池一個,碑樓4座。朱襄氏為上古帝王之一,即有炎帝。據《辭源》註:“朱襄氏炎帝之別號。”《呂氏春秋》和《路史》記載:“柘城為朱襄氏之邑。”《寰宇記》“陳有株邑,蓋朱寰之地。”據《柘城縣誌》載:“朱襄氏之陵在縣城之東,久淤。”“城關十里有朱固寺以守焉。”明清以後歷經修復。傳說明惠帝朱允炆避難逃至仵家集(大仵集),常往陵前朱固寺燒香祭祖,並在陵前親植皂角樹一棵,今猶枝繁葉茂,亭亭如蓋。解放後,省、市文化部門多次派人前來考證。

歷史傳說

神農氏,據《司馬負·三皇本紀》載:“神農氏,姜姓以火德王,故稱炎帝。母曰女登,女媧氏之女,忎神龍而生,長於姜水,號歷山,又曰烈山氏”。據《孟子·梁惠王章句上》載:“神農炎帝,有媧氏之女安登,為少典妃,忎神龍而生帝。承庖羲之本,(伏羲氏禪位與炎帝神農氏)以火德王。”故曰:“炎帝”。斲木為耜,揉水為耒,耜耒之利以教天下,故號“神農”。據《司馬負·三皇本紀》載:“太昊伏羲氏,日月象其明,龍河馬圖神其應,洩陰陽之秘,奧八卦爻象之先,配乾支,作甲子。而曆象以興嫁娶,正姓氏而大婚伊始,代結繩(指燧人氏結繩記事,代者接代也,燧人氏四傳無懷、葛天、女媧至伏羲,繼承基業),為禮道重人倫,作二十五玹之瑟,龍師紀官。始庖廚,倡六獸,之先帝也。端拱於上,朱襄諸臣分理於下。嗚呼,此天所以開炎帝之盛也。”因為當時為禪通紀十九氏時代,故伏羲氏禪位於第一重臣朱襄氏,即炎帝也。所以有“此天所以開炎帝之盛也”之論。綜上所述,炎帝即朱襄氏,朱囊氏即炎帝也,為一個人。據《辭源·二》解:“朱襄氏,炎帝的別名,給以充分認可”。《辭源》又解:“《呂氏春秋·古樂》云:“昔古朱襄氏治天下也,多風而陽氣蓄積。”從此句之意也說明了,朱襄氏受伏羲氏禪位而有天下,故記載“朱襄氏之治天下也。”在據《古史考》載:“陳之秋邑,朱襄史之邑”,給以明確提出,朱襄史都於邑地陳(指陳州)。又據《寰宇記》載:“柘城為朱襄氏之邑”,給以指明了地點,在當時的陳州的柘城。就是今天的商丘市柘城縣,在縣城東十里朱崮寺,上有朱襄陵。當時屬陳州轄區,而現在屬商丘,故曰:“炎帝神農氏都於商丘。”據《淮南子》曰:“乘火德而王天下,三歲知稼稽之宜,天生菽粟八蜡合萬國之享民重農功。以其神於農業,故曰神農。神農之教曰:丈夫丁壯而不耕,天下有受其飢者,婦人當年而不織天下有受其寒者,故身自耕妻親蠶以為天下先。”據《司馬負·三皇本紀》載:“味草木之滋作方書以療疾(察其寒溫平熱之性,辦其君臣佐使之義,常一日而遇七十毒)。作曰中為市致天下之民,聚天下之貨,交易而退,各得其所。因風沙之叛而增修其德,琴五弦,帝於此未嘗敢一日自遺也。後遷於曲阜,卒於茶鄉,在位一百四十年。其後臨魁六帝僅可持世,至榆罔,遭蚩尤之亂,而不能制,有公孫軒轅孰能擒之哉”。炎帝神農氏,儘管後來遷於曲阜,卒於茶鄉,因為他對人類的發展與進步作出了巨大貢獻,而德高望重,很可能卒後,人們把他運回祖居地柘城家葬,故此至今柘城朱崗寺有朱襄陵,後建祠以供世代祭祀。五千多年來,口碑至此,豐碑至此。

炎帝(朱襄氏)

炎帝(朱襄氏)即是傳說中的神農氏的第八世接位人,為伏羲之後裔,三皇之一。據史料記載,炎帝登上王位,以陳為都(古陳之朱襄氏邑即今商丘市柘城的縣)。炎帝發明了五弦琴和農耕,教人種植穀物;制定了曆法,以太陽在中天時為集市;教人辨加水泉的甘苦,嘗百草作醫書等等。炎帝在位70年,逝後被遷回作為其祖居地和建都地的商丘安葬,現柘城縣東十里的朱襄陵,即為炎帝之墓,世代祭祀。朱襄氏為伏羲時諸侯。又號飛龍氏,稱子襄。元鄭杓《衍極》卷一《至朴篇》劉有定注云:“太吳之時,龍馬負圖出於滎河。帝則之,畫八卦,以龍紀官,乃命飛龍朱襄氏造六書,於是始有龍書。”

柘城歷史

柘城歷史悠久,文緒錦長。上古之世即為朱襄氏故居。朱囊氏即炎帝也.據《辭源·二》解:“朱襄氏,炎帝的別名,給以充分認可”。《辭源》又解:“《呂氏春秋·古樂》云:“昔古朱襄氏治天下也,多風而陽氣蓄積。”從此句之意也說明了,朱襄氏受伏羲氏禪位而有天下,故記載“朱襄氏之治天下也。”在據《古史考》載:“陳之秋邑,朱襄史之邑”,給以明確提出,朱襄都於邑地陳(指陳州)。又據《寰宇記》載:“柘城為朱襄氏之邑”,給以指明了地點,在當時的陳州的柘城。就是今天的商丘市柘城縣,在縣城東十里朱崮寺,上有朱襄陵。當時屬陳州轄區,而現在屬商丘,故曰:“炎帝神農氏都於商丘。”據《淮南子》曰:“乘火德而王天下,三歲知稼稽之宜,天生菽粟八蜡合萬國之享民重農功。以其神於農業,故曰神農。神農之教曰:丈夫丁壯而不耕,天下有受其飢者,婦人當年而不織天下有受其寒者,故身自耕妻親蠶以為天下先。”據《司馬負·三皇本紀》載:“味草木之滋作方書以療疾(察其寒溫平熱之性,辦其君臣佐使之義,常一日而遇七十毒)。作曰中為市致天下之民,聚天下之貨,交易而退,各得其所。因風沙之叛而增修其德,琴五弦,帝於此未嘗敢一日自遺也。後遷於曲阜,卒於茶鄉,在位一百四十年。其後臨魁六帝僅可持世,至榆罔,遭蚩尤之亂,而不能制,有公孫軒轅孰能擒之哉”。炎帝神農氏,儘管後來遷於曲阜,卒於茶鄉,因為他對人類的發展與進步作出了巨大貢獻,而德高望重,卒後人們把他運回祖居地柘城家葬,故此至今柘城朱崮寺有朱襄陵,後建祠以供世代祭祀。五千多年來,口碑至此,豐碑至此。

朱襄陵的不同解釋

<辭源>載:朱襄氏,"炎帝的別號".但在<漢書·古今人表>中,除將"炎帝神農氏"和"黃帝軒轅氏"列為"上上"等外,炎黃之前的19位先帝被列為"上中仁人",先帝的名氏分別為:女媧氏、共工氏、容成氏、大廷氏、柏皇氏、中央氏、栗陸氏、驪連氏、赫胥氏、尊廬氏、沌渾氏、昊英氏、有巢氏、朱襄氏、葛天氏、陰康氏、亡懷氏、東扈氏、帝鴻氏.依照上述排序,朱襄氏在先帝中不屬最早,但要早於炎帝神農氏.炎帝朱襄氏陵位於柘城縣大仵鄉朱堌寺村西北角,是原始社會末期部落首領朱襄氏的陵墓。關於朱襄氏,光緒二十二年版《柘城縣誌》記載很詳細:"有巢氏沒,數閱世而朱襄氏立,群陰閟遏,諸陽不成,百物散解,而果蓏草木不遂;遲春而黃落,盛夏而疝痎。乃令士達作五弦瑟,以來陰風,以定群生。令曰"來陰",都於朱,故號曰"朱襄氏"。傳三世沒。"朱襄氏何許人也?據《帝王世紀》載,三皇之一的"伏羲氏(傳說中的人祖爺,中華民族的始祖)之後,為女媧氏、大庭氏、柏黃氏、中央氏、栗陸氏、驪連氏、赫胥氏、尊廬氏、祝融氏、混沌氏、昊英氏、有巢氏、葛天氏、陰康氏、朱襄氏、無懷氏,凡十六世,皆襲伏羲氏之號。是朱襄氏,乃伏羲氏之後也。"而《辭源》引《呂氏春秋》注釋云:"朱襄氏,古天子,炎帝之別號也。"於是又有"朱襄氏"是"炎帝神農氏"之別號的說法。然而按《帝王世紀》排序,炎帝神農氏當在以上所列十六帝之後。故而,到底朱襄氏是不是炎帝神農氏別號尚有爭議。但不管如何,朱襄氏定居於朱(柘城故稱)、歸葬於朱,卻是無可爭議的。其主要原因在於朱襄氏在柘城故城內留有朱襄王廟,在大仵留有朱襄氏陵。

祭禮

淵源

炎陵縣炎帝陵祭祀大典

炎陵縣炎帝陵祭祀大典炎帝陵祭典是千百年來後人為緬懷炎帝豐功偉德所形成的一套祭祀活動。原始的炎帝陵祭祀活動包括祭天、祭祖、祭神,而封禪和蜡祭、儺舞又是原始祭祀文化中的主要表現形式。蜡祭是原始先民在臘月里慶賀農業豐收的報酬之禮,是農耕文化的重要節慶。傳說,在蜡祭的前一天,先民們從四面八方趕來,舉行盛大的儺舞。儺舞源於驅疫除鬼儀式,是一種裝扮成能能威懾病疫鬼域的面具舞蹈,常常由驃悍健美的青壯年男女戴著與氏族圖騰、族徽標誌有關的面具,隨著儺樂起舞,以表達期望風調雨順、平安吉祥的心愿。

自炎帝“崩葬於長沙茶鄉之尾鹿原陂(在湖南炎陵縣境內)”起,人們就開始地運用多種祭祀方式祭奠炎帝,緬懷炎帝的豐功偉績。炎帝神農氏成為先民心目中最尊貴和崇敬的始祖。從那時起,先民對炎帝的祭祀儀式越來越隆重。各種祭祀典禮見諸於炎帝陵。除了蜡祭、藉田和祭祀先醫之外,祭祀炎帝陵成為重要的祭祀形式。炎帝陵祭祀,見諸史料始於唐代,《路史》曰:“有唐嘗奉祀焉”,而民間祭祀炎帝陵則歷史更為久遠。

官祭

炎陵縣炎帝陵祭祀大典

炎陵縣炎帝陵祭祀大典官方祭祀稱之公祭或告祭。炎帝陵祭祀,見諸史料者始於唐代,據唐代舊史《路史》說:“有唐嘗奉祀焉”。最早有記載的炎帝陵官方祭祀活動在宋乾德五年(公元967年),太祖詔命“建廟陵前,肖像而祀,隨之遣官詣致祭”,並“在三歲一舉,率以為常”。此後,元、明、清各代對炎帝陵祭祀從未間斷。有史記載,明代15次,清代達38次。歷朝歷代炎帝陵祭祀的名目繁多,以告即位為主,此外還有告禳災除患、靖邊軍功、親政復儲、萬壽晉徽、先人後事等。據《陵縣誌》載,古代官方祭祀炎帝陵,其聲勢浩大,儀程複雜、講究。擇定祭期,告祭官前期致齋三日,地方官備鼓樂儀仗行一跪三叩禮相迎。告祭官至,各官著朝服跪迎,地方官恭奉御祭文、香、帛安置於龍亭內,迎至公所中堂,各官行三跪九叩。御祭文、香、帛、龍亭由午門入至祭所,欽差官及陪祭各官著吉服由東門入,行一跪三叩禮。祭期前一日,由告祭官司與陪祭官監視宰牲,在陵內進行演禮。祭日四鼓,地方官率領由禮生、執事人、陳設、樂工等組成的禮儀隊伍齊集於陵外,五鼓時,告祭官、陪祭官著朝服田東門進入陵內,執事人擊鼓三聲後,告祭官、陪祭官就位,照部頒布禮,主要的頒布禮是上供燭、奏樂章、迎神、初獻、亞獻、終獻等,告祭宮、陪祭官頒禮完畢,退由西門出。每次官祭都會刻碑文昭於世人。

炎陵縣炎帝陵祭祀大典

炎陵縣炎帝陵祭祀大典主祭官是由皇帝親自選定的,祭文由翰林院撰寫。祭品有祭絳香、沉速香、黃綾壽幣、龍亭、香帛、御仗等,由戶部和工部置辦,禮部行文咨取。告祭官從京城啟程的日期由欽天監擇定。啟程前,皇帝齋戒一日,並親閱儀式,親授祭文香帛。告祭官至州縣後。由地方官陪同前往炎帝陵,祭前齋戒三日,各種禮儀要進行現場演煉。每次祭祀之後,隨即鐫石銘碑,以示紀念。御祭官將碑文拓片帶回,向皇上復命。十分有趣的是,受命祭陵的官員,無不留連這塊鍾靈毓秀的土地。祭祀之後,都要游山賞水,撰文賦詩,盡興而歸。有的復命後,舉家遷移,在此購地置業,安家落戶。炎陵歐陽氏之祖歐陽林啟,為五代時後晉禮部尚書,祭陵復命之後就在硏水河畔建宅落戶。炎陵霍姓之祖霍卷嵩,為元代順天府通判,隨大學士阿沙不花謁祭炎帝陵,“見酃邑山水秀麗,人文爾雅,復命後致仕餘干,元至治三年攜子同遷酃邑康樂鄉里二都”。民國時期,炎帝陵祭祀由省、縣政府舉辦。規模最大的一次是1940年,由湖南省政府主席薛岳委派秘書長李楊敬致祭,告捍衛湘土、抵禦外侮的決心。這次祭祀對於鼓舞民氣,團結抗日,起到了積極作用。御碑園即據此而建,占地面積6000餘平方米。含碑廊、九鼎台、《神農功績圖》照壁等。東西碑廊各長40米,廊壁刊歷代御祭文碑51塊,刊宋、明、清及近、現代記事文碑5塊。

炎帝功績圖壁畫

炎帝功績圖壁畫在記事文碑中有一塊十分特殊的碑,是以胡耀邦講話為內容的《為人民多做好事碑》。這是1962年12月上旬,時任共青團中央書記的胡耀邦來到炎陵縣(時為酃縣)作社會調查,拜謁炎帝陵後第三天在炎陵縣機關黨員幹部會上發表的講話。東西碑廊之間的九鼎台,有石鼎九隻,每隻重1.11噸,象徵國家統一、金甌無缺。碑園北面是《神農功績圖》弧形照壁。壁畫長40米,高1.5米,由228塊青石板鑲成。壁畫以炎帝功績為主題,以原始先民從漁獵到農耕,從穴處到定居這一歷史性轉變時期的生產和生活為背景,採用線雕手法創作而成。生動形象地表現了炎帝勇於開拓、敢於創新、樂於奉獻的偉大實踐和高尚情操。

炎帝陵官方祭祀活動演變至今,主要有公祭大典、告祭典禮,其中又分迎賓儀式、引導儀式、祭典儀程、瞻仰儀式、開午門儀式、謁陵儀式和祭文碑揭碑儀式、簽名儀式、捐贈儀式等等,祭祀儀程為序曲、敬香、敬花籃、敬供品、開午門、謁陵、揭碑、禮成等。在儀仗隊伍方面也有很大變化,炎帝陵祭典現有的祭祀儀仗有反映農耕文化的五穀耒表演隊,炎帝陵祭典現有的祭祀儀仗有反映農耕文化的五穀耒耜表演隊、三牲五穀時鮮供品隊《炎帝頌》大型歌舞表演隊、祭祀樂曲演奏隊、神農鑼鼓隊、祭祀鑼鼓隊、祭祀幡旗隊、民間嗩吶隊、龍獅朝聖隊、牛角吹奏隊、56個民族隊以及聖火採集手等等。官方大規模的祭祀活動多在清明、得陽和重大節日舉行,特別是得陽節,株洲市都舉行“炎帝節”,以炎帝陵祭祀活動為重點,開展一系列文化、商貿交流活動。

民祭

民間祭祀

民間祭祀炎帝陵民間祭祀以告祭為主。祭祀時間多選在每月的初一、十五以及各種節令、節慶(除夕、春節、清明節、端午節、嘗新節、中秋節、重陽節、回歸日、喜慶月、豐收年、炎帝節等),此外,每逢炎帝生辰日(農曆四月二十六日),炎陵方圓幾百里的民眾都會匯集於炎帝陵,祭祀炎帝,祈福求平安。民間祭祀儀式有墓前牲祭、上香敬供、跪拜祈福、許願求應、還願祭拜等等。每年正月,各地民眾爭相在炎帝陵宰殺牲畜,供上果品、美酒,向始祖行三拜九叩之禮,獻香燃炮,傳說這樣就能得到始祖庇佑,一年順順利利,所以每年正月炎帝陵香火尤為旺盛。民間祭祀對祭時、禮程亦十分講究,通常拜祭始祖前都會洗梳乾淨,行跪拜叩首之拜之祭過炎帝後,將自己的心愿和所求寫於帛或紙是,用線繫於小石子等重物一端,拋掛於炎帝陵內的古樹上,祈求炎帝保佑願望實現。

文祭

文祭有祭文、頌文、碑文等,從古至今,炎帝陵官方祭祀活動中文祭都是必不可少的。文祭即官方以祭文的形式告祭始祖。祭文格式規範,主要內容為歌頌炎帝功德,祈福明志,由於多寫於帛上,故稱之為帛書,每次官方祭祀均先由主祭人在炎帝陵前恭讀祭文,讀後,由主祭人將帛書點燃焚燒,完成文祭儀程。物祭

名人題字

名人題字民間祭祀一直以物祭為主,其祭品多為牲、畜、果品。官方祭祀中,物祭則種類繁多,特別是古代官方祭祀,祭品有牛、羊、豬、稻、黍、榛、乾魚、鹿脯、粟、白餅、黑餅等近30種,祭器也包括爵、俎、登等10餘種。現代炎帝陵祭典保留了傳統的物祭程式,物祭雖然也是必不可少的,但在種類的儀式上卻簡單許多,敬獻的供品主要有三牲(牛、豬、羊)、五穀(稻、麥、梁、粟、豆等五穀雜糧)、時鮮(祭祀時節的新鮮水果)、中草藥,還有社會團體,個人在弘揚炎帝文化、繼承炎帝創造精神,生產、生活過程中製造的各種實物產品,如酒、茶、藥、農機產品等等。

火祭

炎帝又稱火德王,因此火祭是現代炎帝陵祭典經常舉行的一種生祭方式,主要有擊石取火(由聖火採集手用的擊火石在聖火台擊石取火)、藥龍噴火(九條中草藥紮成的藥龍圍繞聖火台巨石,向巨石噴出大火,點然炎帝聖火)等,聖火的點烯是對先祖的告祭,也象徵著中華民族自強自立,追求光明的民族精神生生不息。許多大型的體育比賽都會在大型炎帝陵祭典活動上採集聖火,進行聖火傳遞活動。

樂祭

樂祭多在炎帝陵官方祭祀活動中出現。祭祀樂曲代表性地古有《哭皇天》、《朝天子》,現有《炎帝頌》、《祭炎帝》。在套用上,主祭人進入祭祀廣場,鼓樂齊鳴,以嗩吶為主,奏《大開門》;向始祖敬獻三牲、五穀、時鮮,用絲竹樂奏《普安寧》;敬高香、花藍,小樂奏《快板令》;擊鼓九通,鳴金九響,大樂奏《哭皇天》;禮成,大樂奏《朝天子》。除演奏祭祀樂曲外,還有歌祭和舞祭。歌祭即祭祀儀程中在炎帝陵前大聲歌唱頌揚炎帝功德的歌曲;舞祭多為跳起展示歌頌炎帝功德的各種舞蹈。龍祭

龍圖

龍圖![炎帝陵[湖南] 炎帝陵[湖南]](/img/a/540/nBnauM3XyAzN2YTN3kTMxETO5MTMwczN5ETNyQTNwAzMwIzL5EzL4AzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)