簡介

火星8號,也叫火星96 ,是一個俄羅斯在1996年所進行的火星太空探測計畫,與火星計畫中相同名稱的任務並無關聯性。當第二次的第四節火箭點火失敗時,探測器零件重新返回大氣層並在太平洋、智利、玻利維亞一帶解體成一條320公里長的碎片帶火星8號太空探測器是基於1988年弗伯斯1號、弗伯斯2號的架構所建造而成,兩台探測器皆堪稱當代最新設計的探測器但最終均以失敗收場;火星96的設計者也相信已經將弗伯斯太空探測器的缺陷修復,遺憾的是火星8號在發射階段就宣告失敗,永遠無法證明錯誤是否已經被修正。然而在當時火星8號號稱是最重的行星際探測器,也是一項野心勃勃的探測任務。火星8號包括軌道探測器、表面登入器、表面穿透器,不僅探測方式眾多,火星8號的儀器也由法國、德國等歐洲國家與美國提供,相似的儀器被用在2003年發射的火星特快車。

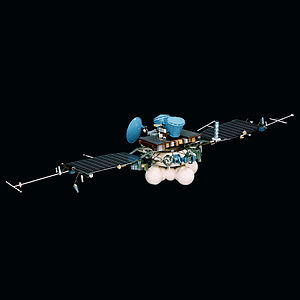

火星8號軌道探測器的模型

火星8號軌道探測器的模型探測目標

火星8號是為了解決人類對於未知的火星所產生的數個難題。任務的科學目標是要解開火星的表面、大氣、內部構造的演進史,其他目標包括軌道環繞器的天體物理研究。科學任務被分為數個大類。其中火星表面探測包括繪製全火星的地形圖、礦物分布地圖、土壤成分分析、冰晶石研究與深層結構探查;大氣研究則包含氣候調查、某些大氣物質例如水、二氧化碳、臭氧...等。全火星監測、壓力變化分析、氣溶膠特性研究;內部結構研究包括火星地殼厚度、火星磁場熱通量、搜尋火山活動、研究地震頻率;等離子方面探索包含磁場的方向與強度,除此之外,離子與等離子成分、磁層邊界也在本項研究之中;天體物理學由軌道環繞器負責探究、研究宇宙射線中的伽馬射線爆發、太陽與其他恆星的震盪關係。

設計

火星8號是基於弗布斯軌道探測器所設計的三軸向穩定的太空船,具有高增益天線、中增益天線各一座。兩片大型太陽能電池板在火星8號的彼測。另外有一枚可拋式推進系統,在火星8號插入火星軌道時與之分離。兩台表面登入器位於軌道探測器的頂部;兩枚表面穿透器則與推進裝置相連,位於軌道探測器中間部分有微處理器、內部暫存系統。火星8號含燃料時重達6180公斤;而不含燃料重量為3159公斤。

表面登入器

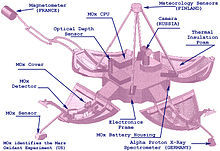

火星8號表面登入器兩台表面登入器皆裝載於高1米、直徑約1米的殼形艙內,含外殼重量約86公斤、儀器總重7公斤。表面登入器具有數據處理元件(SDPI),可以操控表面登入器的運作;通訊部件包含接收器與傳送器,可進行數據傳輸,數據傳輸速度最快可達8,000位元/秒(1,000位元組/秒);電力來源則倚靠放射性同位素熱電機(RTGS)。特別的是兩台表面登入器皆攜帶CD片,內容包括啟發火星探測的科幻故事、聲音、藝術,主要是獻給未來人類探索火星的禮物,表面登入器預定運作一年。

火星8號表面登入器

火星8號表面登入器表面穿透器

火星8號表面穿透器包括兩個主要構造:前穿刺部與後著陸部。當表面穿透器擊中火星表面時,前穿刺部會分離並向下穿刺約5~6米深;後著陸部則著陸並與前穿刺部以一條線相連。前穿刺部包含一項內務設備與分析設備的一部分;後著陸部則包含無線電系統與其他的分析設備,數據傳輸速度最快可達8,000位元/秒[5](1,000位元組/秒)。同樣地,表面穿透器也使用放射性同位素熱電機(RTGS)做為動力來源。整個表面穿透器約種50公斤。表面穿透器會以5~6公里/秒的速率川次火星表面。表面穿透器預定運作一年。

火星8號表面穿透器

火星8號表面穿透器原定計畫

火星8號在1996年11月16日藉由質子-K/DM組級運載火箭航向火星,本型號的第四節運載火箭在此之前只使用過兩次,分別是1988年前往火星的弗伯斯1號、弗伯斯2號。前三節燃料會完全耗盡並脫離,而第四節——也被稱做BlockD-2會將火星8號送入環繞地球的停泊軌道;此後BlockD-2會再次點火,將火星8號導向火星位置。當BlockD-2燃料耗盡,會與軌道探測器分離,開始展開自身的天線同時啟動軌道探測器的推進裝置。行進的過程中,太陽能電池板、PAIS科學平台也開始運作。星際遨遊星際漫遊長達10個月,兩次軌道修正計畫原定在本階段進行,天體物理學研究也會在此時運作。計畫到達火星時間為1997年9月12日。抵達在抵達前5天,火星8號將登入探測器釋放在北半球兩個不同的地點,將登入探測器釋放後,軌道探測器會改變軌道,為進入環繞火星做準備。在適當的時刻,軌道探測器的主引擎會啟動並使之減速,進而進入環繞火星軌道。一開始的軌道近地點約500公里;遠地點約52000公哩,環繞周期為43.09小時。登入探測器著陸在軌道探測器進入火星軌道之時,登入探測器已經在火星上軟著陸。兩台登入探測器的程式是相同的,均先藉由氣動壓力減速,在距離火星表面19.1公里時開啟降落傘;18.3公里高空則與防熱盾分離。到達火星表面時,下方有安全氣囊的登入探測器會與降落傘分離。著陸完成後,四片段預告瓣狀的外罩會打開,並傳送訊後給軌道探測器。軌道探測器環繞軌道探測器的第一個任務是確認兩台登入探測器均傳送成功著陸的訊號。釋放穿透探測器的時間為進入火星軌道環繞7至28天后進行,在穿透探測器釋放之前無法進行其他的科學研究,直到穿透探測器、某先推進部件被移除後方可進行。穿透探測器穿刺兩枚穿透探測器的構造相同、著陸程式也一致。利用鏇轉的方式脫離軌道探測器,並觸發固態火箭的啟動,開始朝向火星表面靠近。經過20~22小時後,穿透探測器會與火星表面大氣接觸,此時會啟動剎車裝置,前穿透部與後著陸部分離,如此可以使前穿透部插入更深的火星表面,穿刺進入後,可以透過與後著陸部的連線將訊息回傳給軌道探測器。軌道探測器科學探測約進入火星軌道環繞1個月後,此時已拋棄推進裝置、釋放穿透探測器,正是進入主要科學探測階段。原定軌道探測器至少運作一個地球年,其中環繞軌道會飛越火衛二、但飛掠火衛一的計畫在最終版本未能實現。如過延展計畫付諸實行,多運行的2~3個月環繞周期將減至9小時。

在發射台上的火星8號

在發射台上的火星8號任務失敗

1996年11月16日20時48分53秒(格林威治標準時間)質子-K/DM組級運載火箭發射升空,直到進入停泊軌道時情況一切正常,但第二度點燃BlockD-2遭遇到困難,火星8號分離開來而且推進器也自動重新點燃,沒了推進器推送的火星8號被地球重力牽引而重返大氣層;第四節火箭隨後也焚毀於大氣層。但美國與俄羅斯對於重返大氣層的時間認定上存在分歧 。

發射前照片

發射前照片結論

審查委員會對於火星8號的失敗無法確定是BlockD-2的問題還是火星8號本身的故障。主因為審查委員會無法取得關鍵部件的遙測數據,進而無法推斷失敗的主因。除此之外火星8號攜有200公克小珠狀的鈽-238,鈽-238被裝載在穿透探測器、登入探測器中,依照設計理論上可以承受住重返大氣層的熱力,所以很有可能散落在地球上,造成輻射污染。縱然這些攜有鈽-238的物件可能會對地球造成嚴重的影響,但俄羅斯當局並未做出進一步的彌補行動。原定火星8號會在大氣層中完全燒毀,殘存碎片會墜入太平洋,不過火星8號解體後散落形成長320、80公里寬經過的碎片帶。碎片但經過智利的伊基克,但並沒有任何搜尋到碎片的報。到了1997年3月,美國航太司令部認為火星8號並未進入正確的重返地球軌道。