作品賞析

當一個畫家的藝術水平達到了一定的高度之後,能夠促使其再度升華的不再是單純的筆墨技巧,而是本人的學養與內涵,修養越深,成就越大。所以,在中國歷史上,許多卓有建樹的藝術家,他們同時又是理論家、文學家。清代的方薰就是其中的一位。

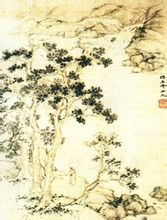

方薰的《松林高士》圖,畫上的題識是:“仿五峰山人”。所謂“五峰山人” 指的是明代的山水畫家文伯仁。他是文徵明的侄子。文伯仁擅畫山水,用筆細勁縝密,墨色滋潤蒼厚。他師法王蒙以及趙令穰、趙伯駒、趙孟頫等人,作品岩巒郁密,布景奇兀。但他對構圖不是十分講究,往往有滯礙擁塞的毛病,所以作品的品位不是很高。方薰的這件作品雖然是“仿五峰山人”,但總體水平要高於文氏。雖然畫面沒有什麼出奇的景致,但營造的一派平和安詳的氛圍能給觀者以自然醇和、淡雅雋永的感受。 畫中幾株蒼松拔地而起,松針茂密,樹幹皴擦勾勒很是簡捷。

方薰是著名的理論家,他在《山靜居畫論》中的許多觀點,時至今日依然具有很實際的教育意義,在繪畫創作上也有很重要的參考價值。在談到畫樹時,他曾說:“畫樹之法,無論四時榮落,畫一樹須高下疏密,點筆密於上必疏於下,疏其左必密其右。”畫面上的這三株松樹,樹冠枝葉茂密而樹幹勾勒簡約,給人以疏朗自然的印象。樹幹用筆線條曲折婉轉,順暢利落,松針用筆濃重穩健,樸實稚拙,這正如同他自己所講的那樣“涉筆須要有拙處,有巧處,若一味屈曲蟠鏇,取勢便入俗格。”“巧”與“拙”的表現在同一株樹木上被有機地結合起來,可見方薰在創作上是善於理論聯繫實際的。 此作點苔的方式隨著位置的不同加以微妙的變化,樹幹下的苔點濃重緊湊,遠處水口附近崖石上的苔點鬆散自然。對於山水畫的點苔方薰有著深入細緻的研究,他說:“古畫有全不點苔者,有以苔為皴者,疏點密點、尖點圓點、橫點豎點、及介葉水藻點之類,各有相宜,當斟酌用之,未可率意也。”從這件作品上分析,他在點苔的時候是相當謹慎的。由於濃淡疏密等不同形式苔點的點綴,使畫面富有強烈的節奏感。整幅作品設色淡雅清麗,使人賞心悅目。方薰很少使用濃重的顏色,“設色宜清不宜重”是他一貫的主張,這件《松林高士圖》就是他這一風格的代表。

其實,這件作品題材是很普通的,無非是在描繪一位策杖高士漫步林間而已,並沒有太多的新意。但是細細推敲,許多的細節都體現著作者的匠心。比如高士持杖的樣子不同於常人,許多普通人拄杖的目的是因年老或者體弱,只有憑藉著竹杖的支撐才能夠勉強行走,所以竹杖的位置必須緊貼身體,這樣才能夠負荷住身體的重量。而高士策杖是在尋求一種意趣,竹杖只是林間漫步的道具,不是用來支持行路的,所以竹杖位置離身體較遠。我們看畫中人物雖然手中有杖,但全身輕鬆,絲毫不顯吃力,可見他是在悠閒地游山逛景。小小的細節表露出人物的清閒與自在,給畫面平添了幾分輕鬆自然的韻味。“畫有盡而意無盡,故人各以意運法,法亦妙有不同”。方薰是講究以法抒意,以畫抒意的。這件作品表達的意境就是簡潔自然,平淡天真。

作者簡介

方薰(1736--1799),字蘭坻,一字懶儒;號蘭士,又號蘭如、蘭生等,浙江石門(今崇德)人。擅畫山水、人物、花鳥、草蟲,尤其是在寫生方面頗具功力。他與同時代的奚岡(鐵生)齊名,當時的人們合稱他們為“方奚”。方薰幼年時就受到了良好的家庭薰陶,曾經同父親一起週遊浙江全境,奇山秀水使他眼界開闊,同時奠定了紮實的寫生功夫。研究繪畫的同時,方薰又留有大量的詩作,可見他的藝術成就還是相當全面的。