清初四僧

他們的畫風對後來的“揚州八怪”有較大的影響,直到近代的吳昌顧、齊白石等畫家。清代初年和尚畫家之多,在中國繪畫史上是極其罕見的。除“四僧”之外,著名的和尚畫家還有弘智、自扃、普荷、七處、珂雪、智舷、詮修、超揆、超弘等人。在一個短時期內,湧現這么多的和尚畫家正是政權鼎革時勢所造成的。“遺民”和“遺民畫家”出現較多的時代,往往是中國周邊少數民族替代中原漢族政權的時代,如金與北宋、蒙元與南宋的相替。滿清替代明王朝亦復如此,所不同的是,除了政權的替代之外,還多了一道衣冠易制,特別是其中嚴厲的剃髮令,這使清初許多知識階層中的人當“遺民”也不可能,只有遁入空門,從而造成了和尚畫家成批的出現。“四僧”就是在這種歷史背景之下先後削髮為僧的;此後,佛教的禪理、出家與還俗之間的抉擇,都深深影響著他們之後的創作。

弘仁

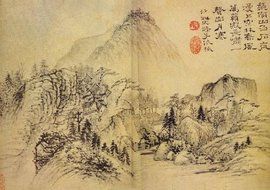

漸江(法名弘仁,1610—1664年),俗姓江,名韜、舫,字六奇、鷗盟,明亡後入武夷山為僧,名弘仁,自號漸江學人、漸江僧,又號無智、梅花古衲,歙縣人。他兼工詩書,愛寫梅竹,但一生主要以山水名重於時,屬“黃山派”,又是“新安畫派”的領袖。弘仁的個人思想與政局變遷關係密切,因而在詩畫中常有流露。出家為僧後,雲遊四方,十餘年中足跡遍大江南北。其藝術的可貴處在於:既尊傳統,又主創新,所謂師法自然,獨闢蹊徑,是他藝術思想的核心。曾有詩云:“敢言天地是吾師,萬壑千崖獨杖藜;夢想富春居士好,並無一段入藩籬。”說明他不甘囿於先人藩籬,勇於常變。此種藝術境界,除石濤外,在古人中也不算多,故後世有獨創性的大藝術家對他都倍為尊重。故宮博物院藏有其《黃山天都峰圖》軸,即是此類代表。此外,同藏於一處的《西岩松雪圖》軸及藏於上海博物館的《疏泉洗硯圖》軸、《雨余柳色圖》軸等均筆法尖峭簡潔,意境偉峻秀逸,反映了他的自身風貌。他以畫黃山著名,“得黃山之真性情”,與石濤、梅清同為“黃山畫派”之代表人物。在安徽,則形成了“新安派”,與查士標、孫逸、汪之瑞並稱為“海陽四家”。

弘仁擅長詩書畫,有“三絕”之譽。書法學顏真卿楷書,倪雲林的行書,還會隸書和篆書。詩多為五、七言絕句,常題畫上,死後友人收輯成《畫偈》。影響最大,成就最高的,則是其畫學。他從小就愛文學,繪畫,既向古代人學,又向當代人學,更重要的是向大自然學——直師造化,從而繼承和發展了繪畫的傳統技法,在山水畫中獨樹一幟。

博採眾長的弘仁,早年學於孫無修,中年師事蕭雲從,但對他影響最大的則是元季四家(倪雲林、黃子久、吳鎮、王蒙),尤其是倪雲林。雲林長期生活在太湖,習見平遠山水,因此多畫小山竹樹,疏村遠岫,表現一種天真疏淡的意境,真實表達了太湖一帶風景的特色,具有高度藝術性。漸江法師而不泥師,學倪瓚(雲林)的精神,直師造化,別開生面。他長期居於黃山、白岳之間,習見層巒陡壑,老樹虬松,並加以概括和提煉,表現了一種偉峻沉厚的意境。漸江從摹仿、借鑑轉變為直師造化,師法自然,一舉破了倪瓚遠山平水、緩坡疏林的規範,形成了“筆如鋼條,墨如煙海”的氣概和“境界寬闊,筆墨凝重”的獨特風格。他的繪畫作品,既有元人超雋的意境,又有宋人精密的特點,回出時流之上,使他成為“新安畫派”的壯麗大纛,矗立於中國近代畫壇之上。

漸江的作品之所以構圖新奇,富有濃厚的生活氣息,是與他對大自然的深刻觀察和刻苦實踐分不開的。他雖家貧,仍藏有倪瓚的書畫卷和王蒙的山水軸,朝夕摩挲,苦練不輟。他早年游武夷山,晚年游廬山,長期住黃山、白岳,終年生活于山山水水之中,山光水色,縹緲煙雲,熟悉於胸中,自然流瀉於腕下。弘仁善寫黃山真景,有《黃山真景冊》五十幅,其構圖皆出於黃山真情實景,每頁一景,分別是:

逍遙亭 覺庵 臥雲峰 松谷庵 翠微寺 白砂嶺 鳴弦泉 立雪亭 油潭 仙人榜 煉丹台 閻王壁 雲門峰 藏雲洞

雲谷 飛光岫 小桃源 觀音岩 九龍潭 皮篷 西海門 天都峰 掀雲牖 老人峰 月塔 蓮花庵 小心坡 石門

北斗庵 仙鐙洞 龍翻石 散花塢 擾龍松 石筍矼 大悲頂 飛來峰 喝石居 綠蓑崖 清潭峰 一線天 硃砂泉

錫杖泉 光明頂 醉石逍 遙溪 白龍潭 慈光寺 青蓮 宇橫坑 丹井

幅幅不同,可謂煞費苦心。正如他自己所云:“坐破茅衣第九重,夢中三十六芙蓉,傾來墨瀋堪持贈,恍惚難名是某峰。”“敢言天地是吾師,萬壑千山獨杖藜,夢想富春居士好,並無一段入藩籬”。正是因為弘仁作畫以天地為師,師法自然,重視精神氣質,靈活地學習他人之長,而不落入藩籬,所以作品富有獨特技法,充滿生活氣息和創造精神。

在我國近代畫壇上,弘仁的地位很高,影響深遠。他和髡殘(石溪)、原濟(石濤),被後人稱為“三高僧”,或者加上八大山人(朱耷),稱為“四大高僧”。賀天健指出:“漸江和尚的畫,是新安派中最為佼佼者。他筆如鋼條,墨台海色,每每縱橫交織地表現石的姿態和體積。但覺靜穆、嚴在、樸實、恬潔,規行矩步,一點也不放失。”以弘仁為領袖的“新安畫派”,能在當時的婁東、虞山、金陵等畫派之外而獨樹一幟,蔚成宗派,的確是難能可貴的。漸江一生勤於學習,從壯年到老年,無日不看書作畫,因而詩、書、畫皆有很深的造詣,其中以畫的成就最大。他的山水畫筆墨精謹,格局簡約,他很少用粗筆深墨,也少點染皴擦,不讓作品中出現絲毫的粗獷霸悍,張揚外露的習氣,全以精細的松靈之筆徐徐寫出,於空靈中顯充實,靜謐於寓深秀,結構出一派純淨、幽曠而又峻逸雋永的意境,給人以品味無窮的審美感受。山石取勢峻峭方硬,林木造型盤弩猶勁,雖師法倪瓚,但又能"於極瘦削處見腴潤,極細弱處見蒼勁,雖淡無可淡,而饒有餘韻",比倪瓚還要孤高。

我們看漸江的畫,可以感受到一種高山上的寒冷,好像連空氣都凍結玻璃。弘仁在繪畫藝術上,博採眾長對倪雲林的畫法體會最深,就是因為他能正確的理解倪雲林的繪畫創作方法,能夠真實的表現自己胸中所熟悉的客觀景物。弘仁對於元四家的畫法力學苦練,尤其出於倪雲林的技法,逸筆淡淡,渾厚而有氣韻,筆墨精煉,一丘一豁確有千岩萬豁之感,但他學其精神,不入窠臼。

從表面上看,在四位畫僧中,漸江要算是一個出家後與前世脫離得最徹底的人了。他不像八大山人那樣,出家後仍然悲憤難抑到幾近精神失常的地步。也不像石濤那樣身為世外人卻熱衷於社會的交往聯絡(接駕康熙,巴結權貴等)。他出家後,每日掛瓢曳杖,芒鞋羈旅,或長日靜坐空潭,或月夜孤嘯危岫,儼然是一個“不食人間煙火”、“絲毫世不相關”的世外高人了,他曾有“偶將筆墨落人間,綺麗亭台亂後刪,花草吳宮皆不問,獨余殘沉寫鐘山”的詩句,表達了他對故國的懷念之情,但又不得已,只好寄興於自然,雲遊各地。凡畫山水,簡淡高古,畫家極難事,簡非不用筆,淡非不用墨,寫意境幽深、氣象萬千的胸中丘壑,最要得山水性情。

髡殘

髡殘(公元1612~1692年),俗姓劉,武陵(今湖南省常德市)人,居南京。幼年喪母,遂出家為僧。法名髡殘(kuncan),字石溪,一字介丘,號白禿,一號殘道者、電住道人、石道人。他削髮後雲遊各地,43歲時定居南京大報恩寺,後遷居牛首山幽棲寺,度過後半生。性寡默,身染痼疾,潛心藝事,與石濤並稱“二石”,與程正揆(程正揆,號青溪道人)交善,時稱二溪。

髡殘自幼就愛好繪畫,年輕棄舉子業,20歲削髮為僧,雲遊名山。30餘歲時明朝滅亡,他參加了南明何騰蛟的反清隊伍,抗清失敗後避難常德桃花源。戰爭的烽火迫使他避兵深山,關於他這段在古剎叢林的經歷,程正揆《石溪小傳》有載:“甲申間避兵桃源深處,歷數山川奇辟,樹木古怪與夫異禽珍獸,魈聲鬼影,不可名狀;寢處流離,或在溪澗枕石漱水,或在巒猿臥蛇委,或以血代飲,或以溺暖足,或借草豕欄,或避雨虎穴,受諸苦惱凡三月,”艱險的叢林生活雖使他吃盡了苦頭,但倒給了他一次感受大自然千奇百怪的好機會,充實了胸中丘壑,為後來的山水畫創作積累了豐富的素材,這一點,在他的不少題畫詩中,都明顯可見。

髡殘平生喜游名山大川的髡殘對大自然的博大意境,有著深刻的領會和觀察,最後落腳在南京牛首山幽棲寺。曾自謂平生有“三慚愧”:“嘗慚愧這隻腳,不曾閱歷天下多山;又嘗慚此兩眼鈍置,不能讀萬卷書;又慚兩耳未嘗記受智者教誨。”。善畫山水,亦工人物、花卉。山水畫主要繼承元四家傳統,尤其得力於王蒙、黃公望。構圖繁複重疊,境界幽深壯闊,筆墨沉酣蒼勁,以及山石的披麻皴、解索皴等表現技法,多從王蒙變化而來;而荒率蒼渾的山石結構,清淡沉著的淺絳設色,又近黃公望之法。他還遠宗五代董源、巨然,近習明代董其昌、文徵明等,兼收並蓄,博採眾長。在學習傳統基礎上,重視師法自然,自謂“論畫精髓者,必多覽書史。登山寡源,方能造意”。一生中大部分時間都在山水中度過,經常駐足於名山大川,流連往返。他“僻性耽丘壑”、“泉石在膏肓”,主觀的情感、性靈與客觀的景物、意境相感應、交融,使其山水畫景真情切,狀物與抒情成為一體。所作山水,在平淡中求奇險,重山復水,開合有序,繁密而不迫塞,結構嚴密,穩妥又富於變化,創造出一種奇辟幽深,引人入勝之境,生動地傳達出江南山川空□茂密、渾厚華滋的情調。他喜用渴筆、禿毫,蒼勁凝重,乾而不枯,並以濃淡墨色渲染,使得筆墨交融,形成郁茂蒼渾、酣暢淋漓的情趣,使畫面產生雄渾壯闊、縱橫蓬勃的氣勢。

存世作品較少,代表作有故宮博物院藏《層岩疊壑圖》軸、上海博物館藏《綠樹聽鸝圖》軸等,皆景致繁複,用筆沉著厚重,氣勢雄闊,反映了他的典型面貌。此外,還有南京博物院藏《蒼翠凌天圖》軸、上海博物館藏《蒼山結茅圖》軸、故宮博物院藏《雲洞流泉圖》、《雨洗山根圖》軸等傳世。

朱耷

朱耷(別號八大山人,約1624—1705年),朱耷,原名統鑾,字雪個,號八大山人。又有傳綮、刃庵、個山、人屋、驢屋等名號。生於明天啟六年,卒於清康熙四十四年(1626---1705)。朱耷是明宗室寧王朱權之後。明亡以後出家,先當和尚,後來又作了道士。他寄情於書畫,藝術成就極高,是著名的遺民書畫家,其畫對後世影響很大。

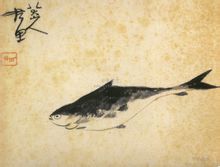

朱耷性格孤傲耿介,行事怪僻,常借詩文書畫發泄內心鬱悶。繪畫大多緣物抒情,用象徵的手法來表達想法,將物象人格化,寄託自己的感情。如畫魚、鳥,作“白眼向人”之狀,抒發憤世嫉俗之情,後於其門署一“啞”字,不復於人語。他的畫筆墨凝鍊,風格冷逸。所畫之鳥以白眼看人,頗具寓意。“八大山人”四字連綴書寫,就好象是“哭之”、“笑之”,均有深意。

他的書法風格獨特,別具一格。長於山水、花鳥。山水宗董其昌,但卻變董之秀逸平和為枯索冷寂,於荒寂境界中透出雄健簡樸之氣。如74歲時所畫《山水》軸、《蘭亭詩畫》冊。其花鳥源自林良、沈周、陳淳、徐渭等人,所繪花鳥魚蟲,形象洗鍊,造型誇張,構圖險怪,筆法雄健潑辣,墨色淋漓酣暢,效果新穎獨特而出人意表。前期畫風較為精細工致,50歲後,畫風漸變,所畫動物形象有所誇張,構圖奇險,如59歲時所繪《個山雜畫》冊;65歲以後,藝術日趨成熟,筆法變朴茂為雄偉,造型極為誇張,如68歲時的《雜畫》卷中所繪鵪鶉、故宮博物院藏《楊柳浴禽圖》軸中的烏鴉,皆筆簡形賅,形神畢具。

八大山人的畫,在當時影響並不大,傳其法者僅牛石慧、萬個等人,但對後世的影響是深遠的,清代中期的“揚州八怪”、晚期的“海派”及近代的齊白石、張大千、潘天壽、李苦禪等,莫不受其薰陶。《畫征錄》說:“八大山人有仙才,隱於書畫,書法有晉唐風格。”《大瓢偶筆》謂:“八大山人雖指不甚實,而鋒中肘懸,有鐘王氣。”也有人以“怪偉”稱之。

象他的畫一樣,朱耷的書法,善用禿筆,筆畫細瘦勻淨,沒有大的波瀾起伏,這一點同許多出家人的字有相近之處。但其字的章法布白等變化卻十分的豐富。用筆或逆或側而以中鋒為主,結字平險互用而以平為基調。他的字不僅在清初別開一格,在整個書法歷史上也頗有特色。

原濟

原濟(又名石濤,1642—約1718年,另說1642-1705),清初畫家,僧人,俗姓朱,名若極,廣西全州人。明藩靖江王朱守謙後裔,父親在明末被追殺,時若極五歲,削髮為僧得以存活,康熙時以畫名揚四海,康熙南巡時,他曾兩次在揚州接駕,並奉獻《海晏河清圖》。出家後法名原濟,一作元濟。後人傳為道濟,小字阿長,字石濤,號大滌子、清湘老人、清湘陳人、清湘遺人、粵山人、湘原濟山僧、零丁老人、一枝叟,晚號瞎尊者,自稱苦瓜和尚。

原濟善山水花果蘭竹,尤以山水一反時人仿古之風,布局新奇,筆墨雄健縱恣。在繪畫理論上貢獻卓著。他主張“筆墨當隨時代”和“借古以開今”,強調對大自然要有真切的藝術感受,在藝術創作時要“我自用我法”,反對泥古不化。對後來揚州畫派和近代畫風,影響極大。傳世畫跡有《詩畫冊》、《黃山八勝圖》、《梅竹雙清圖》、等。故宮博物院藏《搜盡奇峰打草稿圖》卷、上海博物館藏《山林樂事圖》軸、《看梅園圖》等,皆蒼渾奇古,駭人心目,充分顯現其個性。其蘭竹、花卉題材亦有精品傳世,如故宮博物院藏《梅竹圖》卷、《蕉菊圖》軸、《墨荷圖》軸及上海博物館藏《梅竹蘭圖》冊等。著有《畫語錄》行世,對繪畫理論發展貢獻頗大。

具體介紹

這四名僧人畫家的藝術生命力影響廣泛。

藝術成就

弘仁歸黃山而益

在“四僧”中,只有弘仁於出家之前有畫跡可尋。他最早的作品有明崇禎七年(1634)創作的《秋山幽居圖》扇和明崇禎十二年(1639)創作的《岡陵圖》卷,署款均為“江韜”。《岡陵圖》共由5位新安畫家創作,各自獨立成幅。弘仁之作筆法結構參用倪瓚、黃公望,秀逸可愛。其時,弘仁於5人中年齡最小,只有30歲,由於他畫得過分認真,運筆略顯拘謹文弱。

弘仁性格沉靜堅忍,當民族危難之時挺身而出,明亡後遁跡名山,詩畫寄興,眷懷故國,有許多題畫唱和詩坦露他這方面的思想。他的繪畫初學黃公望,晚法倪瓚,尤其對倪瓚的作品情有獨鍾。國破家亡的影響與弘仁堅貞的個性固然是其偏愛倪瓚作品的主要原因,此外,也與具體的地域背景有密切關係。明代後期,倪瓚的聲譽越來越高,人們爭相購置其作品,以自標清逸。徽商興起,將倪瓚作品帶回家鄉,促成了安徽地區對倪瓚作品的收藏熱,弘仁的仿倪之作也隨之在市場走俏。故周亮工《讀畫錄》記載,弘仁“喜仿雲林,遂臻極境。江南人以有無定雅俗,如昔人之重雲林然,鹹謂得漸江足當雲林。”

然而弘仁仿倪,絕不是以追求倪瓚畫法為目的,在繪畫上弘仁主張廣泛吸收前人成果,“凡晉、唐、宋、元真跡所歸,師必謀一見”。師法前賢,卻不為法所縛。“唐宋遺留看筆皴,自傷塗抹亦因循。道林愛馬無妨道,墨汁何當更累人。”晉僧支道林好蓄馬,自雲愛其神駿,弘仁藉以說明學習前人筆法應當取其神意而不應在筆墨跡象間。“敢言天地是吾師,萬壑千岩獨杖藜。夢想富春居士好,並無一段入藩籬。”主張以天地為師,取倪、黃兩家之法,寫眼見景物,抒自己胸臆,這就構成了弘仁山水畫的基本特色。

同時代畫家查士標認為:“漸公畫入武夷而一變,歸黃山而益奇。”石濤則說:“公游黃山最久,故得黃山之真性情也,即一木一石,皆黃山本色。”弘仁的山水畫,無論冊頁小品還是長篇巨製,或實地寫生,或構思取意,黃山為他提供了取之不盡,用之不竭的創作源泉。弘仁《黃山圖》冊共60幅,畫六十處風景點,將黃山的各處名勝盡收筆底,可以說他是黃山寫生第一人。山水畫之外,弘仁最愛畫松樹、梅花。所畫松糾結盤曲,挺拔雄奇,配以危岩怪石,亦得意於黃山。他曾自號“梅花古衲”,並遺命友人於其墓側多種梅。《松梅圖》卷和《墨梅圖》軸為其畫松與梅的代表作品。其松,落筆凝重,氣勢磅礴;畫梅,枝如屈鐵,暗香流動。松與梅沖寒傲雪,高標獨立的精神正是弘仁人格的自我寫照。

髡殘借畫談禪,因禪說畫

髡殘何時開始作畫已難於稽考。今見髡殘最早的作品為清順治十四年(1657)所作《山水圖》軸,繪畫風格已經成熟。此後兩年無畫跡,而在清順治十七年(1660)傳世作品突然增多,至清康熙六年(1667)形成了創作高峰期,今天所見髡殘的作品大都是此一時期內的創作。他是怎樣與繪畫結下緣份的?據其自述:“殘僧本不知畫,偶因坐禪後悟出此六法。”又云:“荊、關、董、巨四者,而得其心法惟巨然一人。巨師媲美於前,謂余不可繼跡於後?遂復沈吟,有染指之志。”可知他作畫是出家後才開始的,並著意追蹤巨然和尚。至於他創作熱情突然高漲,則同程正揆的交往有著極密切關係。

程正揆,號青溪,當時畫界常以青溪、石溪合稱“二溪”,他們也以此為榮,併合作畫了一幅《雙溪怡照圖》。程正揆為前明官吏,曾在南京弘光政權中任過要職,入清後累官至工部右侍郎。由於受到清廷的猜忌,在清順治十四年(1657)被罷官,次年回到南京居住。此時髡殘駐錫於城南大報恩寺,參與校刻大藏經。報恩寺主持末公正募捐修葺該寺,程正揆為最大的施主並參與組織募捐活動。今藏日本泉屋博古的《報恩寺圖》即清康熙二年(1663)髡殘應末公之請專為程正揆而畫的。程氏生於明萬曆三十二年(1604),長髡殘8歲,同為湖廣同鄉,為人有“骨鯁”之稱。他又是畫家和書畫收藏家,與髡殘頗多相合,因此“二溪”相見便成知交。

程正揆對髡殘的影響首先是激發了髡殘繪畫創作的熱情,使其畫作徒增。程氏罷官後以書畫自娛,“二溪”在一起,或合作,或互相在畫上題詩題跋,以此為樂。在存世的髡殘作品中,以贈送程正揆的最為精美。其次,程正揆豐富的收藏為髡殘提供了師法和吸收前人成果的良好機遇。髡殘的繪畫深受黃公望、王蒙的影響與此有著密切關係。此外,“二溪”常在一起討論六法問題,一個長於儒理,一個善於談禪,或以禪解畫,或借畫談禪,妙趣橫生。儒理、禪機、畫趣相撞擊,往往使二人迸發出思想的火花。在故宮博物院收藏的一件程正揆的《山水圖》上,髡殘題道:“書家之折釵股、屋漏痕、錐畫沙、印印泥、飛鳥出林、驚蛇入草、銀鉤響尾,同是一筆,與畫家皴法同是一關紐,觀者雷同賞之,是安知世所論有不傳之妙耶?青溪翁曰:饒舌,饒舌!”髡殘用“心傳”來解釋對書畫用筆的領悟,程正揆認為這是泄露了“天機”,故用寒山、拾得的故事說髡殘“饒舌”。他們的詩論有如禪家斗機鋒,不僅妙趣橫生,而且一語破的。

髡殘性直硬,脾氣倔強,寡交遊,難於與人相合。這種強烈的個性表現在他的禪學上是“自證自悟,如獅子獨行,不求伴侶”;表現在繪畫上則為“一空依傍,獨張趙幟,可謂六法中豪傑”。他自己也說:“拙畫雖不及古人,亦不必古人可也。”他長期生活在山林澤藪之間,侶煙霞而友泉石,躑躅峰巔,留連崖畔,以自然淨化無垢之美,對比人生坎坷、市俗機巧,從中感悟禪機畫趣。髡殘作品中的題跋詩歌多作佛家語,這不僅因其身為和尚,而且在他看來,禪機畫趣同是一理,無處不通。如《禪機畫趣圖》軸、《物外田園圖》冊的諸多題跋,大都是借畫談禪,因禪說畫。融禪機與畫理於一爐,是髡殘畫作的主要特點之一。

八大山人墨點無多淚點多

八大山人

八大山人從清康熙二十三年(1684)起,八大山人開始在自己作品上籤署“八大山人”這個號,

其他名號全棄之不用,直至他清康熙四十四年(1705)逝世。八大山人的山水畫,遠法董源、巨然、米芾、黃公望、倪瓚諸家,近取董其昌,僧號期中山水畫作品極少。花鳥畫則師法沈周、陳淳和徐渭,在進入“八大”前期的最初幾年,他還沒有擺脫他們的窠臼,而在後幾年則與前人完全不同了。這主要表現在以下幾個方面。

第一,“少”。他自題書畫作品時曾說:“予所畫山水圖,每每得少而足,更如東方生所云:‘又何廉也。’”他這個“少”更加適合花鳥畫。一是所畫景物和物象少,另一是塑物象所用筆數少。在八大山人作品中,往往一石、一樹、一花、一果、一魚、一鳥、一雞,甚至一筆不著,僅蓋一方印,都可以構成一幅完整的畫面,而物象的造型用筆寥寥可數。少而能作到厚實、充滿、得趣,很少有人能達到八大山人這樣的造詣。少,需

要充分調動意象語言,最大限度地利用空間布白、書法和印章的視覺作用,八大山人在這方面的造詣可以說前無古人。

第二,“圓”。八大山人在清康熙三十二年(1693)《癸酉山水冊》中題道:“昔吳道元學書於張顛(旭)、賀老(知章),不成,退,畫法益工,可知畫法兼之書畫。”八大山人僧號期的作品用筆方硬,進入“八大”前期以後逐漸豐厚渾圓,富於變化,這與他學習書法入於畫法密切相關。他的書法亦廣泛吸收前人成果,功力深厚。繪畫作品中因物象少,筆數少,更加突出用筆的重要。八大山人的奧秘是書畫結合,一筆兼用,越到晚年,筆法愈益含蓄圓潤。

第三,“水”。即蘸墨後筆中含水量。明中期以前,畫家所用紙張都是“熟紙”。熟紙不洇不走墨,乾濕濃淡,可層層暈染。明中期以後,紙的加工程式減少,謂之“生紙”。在生紙上作畫,易洇走墨,難於控制。八大山人充分利用生紙這一特性,通過對筆中含水量的控制,使筆墨出現更豐富的變化,產生了在熟紙上所不能達到的藝術效果。如通過水洇表現禽鳥羽毛的茸軟感。用水洇更為形象地表現荷乾、荷葉的稚嫩枯老。更有深意的是他用水洇有效表達了他“墨點無多淚點多”的感情。八大山人是成功地使用生紙以推動中國水墨寫意畫發展的第一個功臣。

第四,“白”。八大山人是一個最善於處理空間布白的能手,特別是那些物象極少的畫面,其位置左右高低,方向橫斜平直,把整塊空間分割得極富變化,加上題字、印章,使人感覺充滿。對稱、平衡、濃淡、虛實、疏密、聚散,陰陽相濟,嚴謹有法。這在《楊柳浴禽圖》軸中最能體現出來。

八大山人

八大山人第五,“奇”。人們都注意到八大山人在畫魚、鳥的眼睛時,違反自然常識,將魚、鳥的眼珠畫得和人一樣,似能夠向四周轉動。畫石,頭大腳小,難於穩立。畫樹,三兩個杈,五七片樹葉,乾大根小,有悖常理,卻無人批評他的“錯誤”,這是因為在中國繪畫史上他的出奇不是孤立的,就藝術手法而言,造型的“奇”與“意”、“趣”緊密相聯,誇張有趣,筆簡意繁。另外,他的出奇手法與他的為人和事跡緊密相聯,不是矯揉造作,著意追求。故石濤稱頌他“心奇蹟奇”,“筆歌墨舞”,“淋漓奇古”,為“一代解人”。

石濤寓奇思於奇筆

現存石濤最早的作品是他作於武昌的《人物山水花卉冊》,時僅16歲。石濤一生的繪畫,根據他的生活歷程、思想變化和藝術探求,可分為啟蒙期、奠基期、蛻變期和高峰期。16歲(1657年)以前可以說是他繪畫的啟蒙時期,39歲至50歲(1680—1691年)是石濤繪畫的蛻變期。隨著歲月的流逝,故交零落而新朋增多,其中不乏官僚權貴,石濤的思想日漸起了變化,遺民意識漸漸淡薄。他先後在南京和揚州迎接康熙皇帝,感到無比榮幸;畫《海晏河清圖》頌讚新王朝;應輔國將軍博爾都之邀赴北京,遊歷於王侯貴胄之門等等,都有違他的初衷。一方面石濤對康熙皇帝有知遇之恩,另一方面他又背著沉重的明朝皇族出身的包袱,社會對他的期望也是兩股截然不同的輿論壓力,因此他的思想陷入了極端的矛盾,時時借詩畫創作宣洩出來。這一時期,也是他藝術思想最活躍的時期。

石濤對繪畫的思考是從不滿畫壇現狀開始的。清康熙二十二年(1683)他在題贈常涵千的畫中說道:“唐畫,神品也;宋、元之畫,逸品也。神品者多,逸品者少。後世學者千般,各投所識。古人從神品悟得逸品,今人從逸品中轉出時品,意求過人而無過人處。”這段題跋很有見識,特別是“悟”和“轉”兩字用得非常貼切。他所批評的“時品”是指泛濫於明末清初、一味追求元人逸筆而徒有形式的作品,其中是否也包括風靡畫壇的“四王”作品尚待研究。但他的針對性確實與董其昌等人提倡的“南宗”繪畫有密切關係,而“四王”往往被人們奉為“南宗”衣缽繼承人,且炙手可熱。

的確,石濤的繪畫得益於他長年累月廣游名山大川,特別是他多次游黃山和畫黃山,使他體會到“黃山是我師,我是黃山友”。他說:“足跡不經十萬里,眼中難盡世間奇。筆鋒到處無回頭,天地為師老更痴。”《搜盡奇峰打草稿圖》卷是這一時期石濤繪畫總結性的作品。筆墨的老到精練,峰巒結構的氣勢磅礴,說明他的創作進入到一個新的高峰。其令人感奮處,正如卷後聽帆樓主潘季彤所說:“此畫一開卷,如寶劍出匣,令觀者為之心驚魄動,真奇也。寓奇思於奇筆,即以奇筆繪奇峰,石濤子洵無愧為一代奇人已。”

從51歲至66歲逝世(1692—1707年)是石濤繪畫創作的高峰期。初到揚州時,石濤的心境很不平靜,北游的失意又使他憶及許多往事,師兄喝濤去世使他失去了一個依靠,家庭的包袱又需要他還俗,因此他拚命作畫,借作畫以宣洩胸中塊壘,創作數量激增。其後,由於技巧熟練,經濟方面亦已無憂,石濤晚年的繪畫創作進入了隨心所欲的自由境界。其作畫,無一法,無非法,筆隨心運,意到筆隨,出神入化。石濤的山水畫,粗獷處,濃墨大點,縱橫恣肄,下筆如急電驚雷;細微處,勾皴點染,筆無虛下,結構謹嚴。他敢於突破前人成法,例如用赭代墨皴擦山石,用石青作米點,用藤黃、胭脂相間作雜點描繪灼灼桃花,都是前人未曾使用過的方法,使色彩在山水畫中占有一席重要地位。他所造的景和境,構圖巧妙新奇,重巒疊障處非人跡所能到達;垂柳蒹葭,又為尋常所見。他從尋常景物中發掘出的新穎構圖,往往在人意想之外。所以石濤的山水畫淋漓暢快處動人心魄,細膩抒情處感人至深。山水之外,石濤擅長人物、花卉、蘭竹。《梅竹圖》軸和《高呼與可圖》卷是他花卉墨竹畫的代表傑作。石濤並不以墨竹專長,但他的墨竹姿態多變,筆法靈活,墨色蒼潤,生趣盎然。鄭燮贊曰:“石濤畫竹,好野戰,略無紀律,而紀律自在其中。”

“四王”和“四僧”是宋、元以來文人畫發展的兩個分支,雖然處於同一個時代,但由於地位和境遇不同,使他們的繪畫有著鮮明的不同風格特色。從總體上看,“四王”的家境富裕,生活安定,其作品多表現出沖淡和平的意境,性格不鮮明,技法上則過於強調筆墨神韻,固守前人成法。“四僧”的生活顛沛流離,坎坷多折,故作品多表現不平之氣,個性鮮明;他們也學習古人,但敢於突破古人成法,而取材直接來自自然,貼近生活,故作品中生機勃勃,充滿活力。因此,對於今天的欣賞者來說,感覺到“四僧”離我們近,“四王”卻離我們遠!