欲望與效用

欲望也叫做需要,是指想要得到而又沒有得到某種東西的一種心理狀態。欲望須具備兩個條件:第一,不足之感;第二,求足之願。人的欲望是多種多樣的,一種欲望被滿足之後,一種新的欲望便隨之產生,因此,從這種意義上說,人的欲望是無限的。但是就特定的時間特定商品而言,人的欲望又是有限的。從有限性來說,欲望的強度具有遞減的趨勢。當一個人不斷增加某種商品消費者時,他對這種商品的欲望逐漸減弱,最後對之完全無欲望。

效用是指商品滿足人的欲望的能力,或者說,它是消費者在消費商品時所感覺到的滿足程度。效用是消費者在消費活動中的一種主觀心理感受,所以,效用會因人而異,因時而異,因地而異。

消費者消費某種物品能滿足欲望的程度高就是效用大,反之,就是效用小。因此,這裡的說的效用不同於使用價值,它不僅在於物品本身具有的滿足人們欲望的客觀的物質屬性(如麵包可以充飢,衣服可以禦寒),而且它有無效用和效用大小,還依存於消費者的主觀感受。

效用有大有小,比較效用大小的標準,基數效用論認為,效用的大小是可以測度的,其標準就是效用的統一計數單位。人們就是根據這個效用計數單位來衡量不同商品效用的大小。

消費者行為理論的假設條件

1)消費者具有完全理性(對自己消費的物品有完全的了解,自覺把效用最大化作為目標)

2)存在消費者主權(消費者決定自己的消費,消費者的決策決定生產)

3)效用僅僅來源於物品的消費

消費者行為理論的工具與方法

消費者行為理論主要有:基數效用論和序數效用論;基數效用論採用的是邊際效用分析法,序數效用論採用的是無差異曲線分析法;

基數效用論與消費者行為最佳化基數效用論是19世紀和20世紀初期西方經濟學普遍使用的概念。該理論認為,效用是可以具體衡量的,並且它可以加總求和。同時,基數效用論又假定隨著消費者消費商品或勞務數量的增加,消費者每增加一單位商品或勞務的消費所獲得的滿足程度逐步下降,消費者消費商品的目標是要達到總效用最大。

基數效用論認為商品的邊際效用是遞減的,而馬歇爾指出,貨幣也必須服從邊際效用遞減規律。既然如此,由於富人持有的貨幣量大於窮人,所以前者的邊際效用小於後者。如果把一元錢從富人那裡 轉移到窮人那裡,整個社會的效用就會增加。所以,邊際效用遞減規律可以成為收入平均化的理論依據。

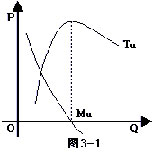

總效用是指在一定時間內消費者從消費商品或勞務中的獲得的滿足程度的總和,記為(Tu),邊際效用是指在一定時間內消費者以增加一單位商品或勞務的消費中所獲得的效用增加量,記為Mu。隨著消費者消費某物品數量的增加,該物品對消費者的邊際效用是遞減的。一物的邊際效用隨其數量的增加而減少,這種現象普遍存在於一切物品,我們稱之為邊際效用遞減規律,又稱戈森定律

從消費者的角度看,商品被優先滿足最重要的需要,故最先消費的商品邊際效用就大;從商品本身對消費者所產生的重複刺激看,隨一種商品消費數量的連續增加,消費者接受的重複刺激程度越來越弱。

貨幣的邊際效用

由於貨幣的邊際效用遞減速度很慢,通常把它看成是個常數。

消費者均衡

消費者均衡所研究的是消費者在既定收入的情況下,如何實現效用最大化的問題。在運用邊際效用分析法來說明消費者均衡時,消費者均衡的條件是:消費者用全部收入所購買的各種物品所帶來的邊際效用,與為購買這些物品所支付的價格的比例相等,或者說每1單位貨幣所得到的邊際效用都相等。

PXQX+PYQY=M (1)

MUX/PX=MUY/PY (2)

推廣公式為:

PXQX+PYQY+PZQZ+…PNQN=M

MUX/PX=MUY/PY=MUZ/PZ=…MUN/PN序數效用論與消費者行為最佳化

序數效用論是希克斯1939年在《價值與資本》一書中提出的。該理論認為,效用的大小是無法具體衡量的,效用之間的比較只能通過順序或等級來表示。

序數效用論的基本假定

第一,對於任何二個商品組合A和B,消費者可以斷定,要么對A的偏好大於對B的偏好,要么對A的偏好小於對B的偏好,要么對A和B的偏好一樣或者說偏好無差異。

第二,對三個商品組合A、B和C而言,如果消費者對A的偏好大於B,對B的偏好大於C,則該消費者對A的偏好一定大於對C的偏好。

第三,在其他商品數量相同的條件下,消費者更偏好於一種產品數量大的商品組合。

無差異曲線

無差異曲線是用來表示兩種商品的不同數量的組合給消費者所帶來的效用完全相同的一條曲線。無差異曲線是一條向右下方傾斜,且凸向原點的曲線。

無差異曲線既可以反映不同消費者的不同偏好,又可以描述所能夠追求的效用最大化。

無差異曲線具有如下特點:

(1) 無差異曲線是一條向右下方傾斜的曲線,其斜率為負值。

(2) 在同一平面圖上有無數條無差異曲線,每一條無差異曲線代表一種滿足水平即效用水平。而且離原點越遠的無差異曲線所代表的效越大。

(3) 在同一平面圖上,任意兩條無差異曲線不能相交。

(4) 無差異曲線是一條凸向原點的線。

消費可能線

消費可能線是一條表明在消費者收入與商品價格既定的條件下,消費者所能購買到的兩種商品數量最大組合的線。消費可能線又叫預算線或價格線。

消費可能線表明了消費者消費行為的限制條件。這種限制就是購買物品所花的錢不能大於收入,也不能小於收入。大於收入是在收既定的條件下無法實現的,小於收入則無法實現效用最大化。這種限制條件可以寫為:

M = PX•QX+PY•QY

上式也可寫為:

QY = M/ PY -PX / PY•QX

這是一條直線方程式,其斜率為-PX / PY

把無差異曲線與消費可能線合在一個圖上,那么,消費可能線必定與無差異曲線中的一條切於一點,在這個切點上就實現了消費者均衡。因為只有在這一點上所表示的X與Y商品的組合才達到在收入和價格既定的條件下,效用最大。其他的點不是無法實現就是不能達到最大的效用。

消費者行為與需求定理的關係

(1)需求定理表明:一種商品的需求量與價格之間成反方向變動。

(2) 消費者購買各種物品是為了實現效用最大化,或者也可以說是為了消費者剩餘最大。當某種物品價格既定時,消費者從這種物品中所得到的效用越大,即消費者對這種物品評價越高,消費者剩餘越大。當消費者對某種物品的評價既定時,消費者支付的價格越低,消費者剩餘越大。因此,消費者願意支付的價格取決於他以這種價 格所獲得的物品能帶來的效用大小。消費者為購買一定量某物品所願意付出的貨幣價格取決於他從這一定量物品中所獲得的效用,效用大,願付出的價格高;效用小,願付出的價格低。隨著消費者購買的某物品數量的增加,該物品給消費者所帶來的邊際效用是遞減的,而貨幣的邊際效用是不變的。這樣,隨著物品的增加,消 費者所願付出的價格也在下降。因此,需求量與價格必然成反方向變動。

消費者行為理論對企業決策的啟示

(1)在市場經濟中,消費者主權是指企業要根據消費者的需求進行生產。消費者行為理論告訴我們,消費者購買物品是為了效用最大化,而且,物品的效用越大,消費者願意支付的價格越高。

(2) 根據消費者行為理論,企業在決定生產什麼時首先要考慮商品能給消費者帶來多大效用。效用是一種心理感覺,取決於消費者的偏好。所以,企業要使自己生產出的 產品能賣出去,而且能賣高價,就要分析消費者的心理,能滿足消費者的偏好。消費者的偏好首先取決於消費時尚。不同時代有不同消費時尚,一個企業要成功,不僅要了解當前的消費時尚,還要善於發現未來的消費時尚。這樣才能從消費時尚中了解到消費者的偏好及變動,並及時開發出能滿足這種偏好的產品。同時,消費時 尚也受廣告的影響。一種成功的廣告會引導著一種新的消費時尚,左右消費者的偏好。從這個社會來看,影響消費者偏好的是消費時尚與廣告,但從個人來看,消費 者的偏好要受個人立場和倫理道德觀的影響。所以,企業在開發產品時要定位於某一群體消費者,根據特定群體的愛好來開發產品。

(3) 消費者行為理論還告訴我們,一種產品的邊際效用是遞減的。如果一種產品僅僅是數量增加,它帶給消費者的邊際效用就在遞減,消費者願意支付的價格就低了。因此,企業的產品要多樣化,即使是同類產品,只要不相同,就不會引起邊際效用遞減。邊際效用遞減原理啟示企業要進行創新,生產不同的產品。