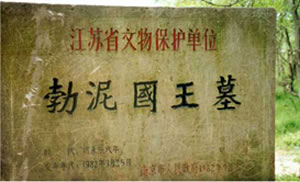

浮泥國王墓(勃泥)

浮泥國王墓(勃泥)浮泥國王墓又叫勃泥國王墓,位於南京市安德門外向花村附近。長眠著一位異邦的君主——明代勃泥國國王麻那惹加那乃。勃泥國,即今汶萊國,明永樂六年(1408年)八月,勃泥國王麻那惹加那乃親率妻兒及王室成員來北京,朝見明皇,受到明成祖的熱烈歡迎。但因水土不服,不久勃泥王就染病不起,臨終留下遺囑:“體魄托葬中華”。明成祖以王侯的禮儀安葬了這位異邦君主,立碑名為勃泥國王墓。

簡介

浮泥國王墓新墓碑

浮泥國王墓新墓碑據史籍記載,勃泥國“統十四洲,在舊港之西,自古城四十日可至。初居爪哇,後屬暹羅,改名大泥,華人多流寓其地”。系有千年以上歷史之文明古國。勃泥國王麻那惹加那乃親自訪問中國期間患病,明成祖命御醫善藥調理。派人探病,旦暮相經。十月乙亥朔,王卒,終年28歲。明成祖依勃泥王生前“體魄托葬中華”之遺願,以禮葬王於南京安德門外石子崗。據《明文衡》載,《勃泥國恭順王墓碑》碑文系大學士胡廣所撰寫。

淵源背景

明洪武初年,陰太祖朱元璋曾委派御史張敬之、福建行省部事沈秩二人為使節出使浮泥國。回國時,國王馬合漠沙派使者隨同張敬之一道來華,祝賀明王朝建立。永樂三年(1405年)冬,浮泥國王麻那惹加那遣使來華,獻上上特產品,明成祖封其為王,並賜印浩勒符勘合、錦綺采幣。永樂六年(1408年)八月,浮泥國王率王妃及弟妹子女並近臣150餘人,來中國進行友好訪問,受到永樂齋的盛情款待。

明朝政府專門派京官張謙去福建迎接浮泥國王一行。從福建至南京途中經過的州縣無不熱情接待。抵達南京後,永樂皇帝在華蓋殿宴請,接著又在奉天殿設宴招待國王和陪臣,還派國公夫人在會同館內宴請王后等人。平時還派官員送酒席至賓館,由大臣陪同。十月,國王忽染急病,經太醫會診搶救無效,病故會同館(今通濟門公園路),年僅28歲。國王臨終前留下遺囑:“體魄托葬中華。”明成祖極為悲傷,為之“輟朝三日”,追溢“恭順”,按中國禮儀葬安德門石子崗,並尋找人中國籍的西南夷人為國王守墓,每年春秋兩季,由專人祭掃。

古墓發現

因時代變遷、歷時戰亂,勃泥國王墓曾在歷史中一度湮滅,渺不可尋達百餘年。1958年5月12日下午,南京市文物工作者在隸屬鐵心橋東向花村的烏龜山南麓,經農民指點,發現了匍匐在山陽的龜跌。龜跌旁邊的草叢中,臥有一段殘碑,碑文已大部分漫漶,但經過仔細揣摩,依稀可辯認出“葬王於安德門外之石子崗”,“器皿及金銀錦綺,錢幣甚厚,賜王妻”、“勃泥國王去中國”等字跡。次日,文物工作者又在墓前的水溝里,發現了另一段殘碑。這是碑的上半段,字跡大都模糊不清,但開頭的“……樂六年……月乙未勃泥王麻那惹……”等十數個字,尚可辨認。經文物工作者反覆查證史料,終確定此墓便是湮沒已久的勃泥國王墓。

王墓景觀

浮泥國王墓地有著汶萊風情,有神道、牌坊、碑亭等景觀。神道兩側排列著石馬一對,馬夫一對,石羊一對,石虎一對,文臣武將各一對。

規制結構

浮泥國王墓其規制和常見的明代功臣墓一樣。神道石刻基本完好。神道入口處正中豎立高8.95米、寬2.2米、厚0.7米的神道碑,下承龜趺,碑文是由大學士胡廣所撰寫。碑後的神道兩側,排列著石馬和馬夫、石羊、石虎等。墓前現有神道碑一塊,卜有碑跌。

旅遊氣候

墓址所在地南京屬北亞熱帶濕潤氣候。南京處於西風環流控制之下,季風顯著,四季分明,冬季受歐亞大陸氣團影響較深,天氣晴朗、寒冷、乾燥。夏季受歐亞大陸低壓區影響,天氣炎熱,雨水充沛。春秋兩季是冬、夏交替過程中的季節,多以乾燥涼爽天氣為主。旅遊推薦時間春秋季節。

國際意義

墓地通路景觀

墓地通路景觀為緬懷汶萊前國王麻那惹加那乃,增進兩國之間的友誼和文化交流,汶萊文化青年體育部歷史中心拍攝一部有關勃泥國王墓的專題片。在寧期間,他們拜謁了勃泥國王墓,仔細拍攝了勃泥國王墓的每一個細節。攝製組還對當年明成祖接見麻那惹加那乃的地方——明故宮遺址進行了拍攝。市外辦和市文物局派專人在史料、翻譯等方面幫助該攝製組做好專題拍攝工作。