概述

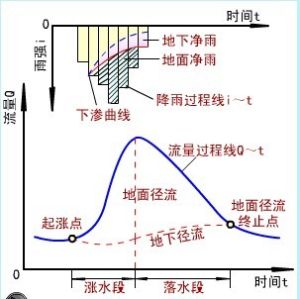

徑流形成過程示意圖

徑流形成過程示意圖由降雨(或融雪)到水流匯集至河流出口斷面的整個物理過程,稱為徑流形成過程。徑流形成是一個相當複雜的物理過程,為了便於說明這個過程,我們把它概化為產流過程和匯流過程。

所謂產流,是流域上各種徑流成分的生成過程,也就是流域下墊面(地面及包氣帶)對降雨的再分配過程。不同的下墊條件具有不同的產流機制,不同的產流機制又影響著整個產流過程的發展,呈現不同的徑流特徵。

所謂匯流,是流域上各種徑流成分從它產生的地點向流域出口斷面的匯集過程;由於時間和空間上的差別,匯流可分為坡地匯流及河網匯流兩個階段。

在徑流形成過程中,由於降水,蒸發以及土壤含水量存在時間和空間上分布的下均勻性,從而使產流和匯流在流域中的發展也具有不均勻性和不同步性。

產流過程

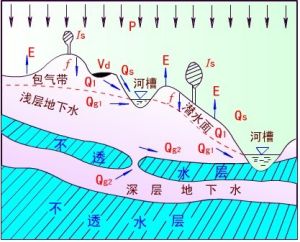

降雨開始時,有些雨水被植物莖葉所截留,稱為植物截留。植物截留的水量消耗於蒸發,回歸到大氣之中。落到地面的雨水,除下滲外,有一部分填充低洼地帶或塘堰,稱為填窪。這一些水量,有的下滲,有的以蒸發形式被消耗。當降雨強度小於下滲強度時,降落在地面的雨水將全部滲入土壤;當降雨強度大於下滲能力時,雨水除按下滲能力入滲外,超出下滲能力的部分便形成地面徑流,通常稱它為超滲雨。下滲的雨水,滯留在土壤中,這些水量除被土壤蒸發和植物吸收散發而損耗掉的以外,餘下的補充了土壤含水量,當土壤包氣帶的水量超過田間持水量時,多餘水量的繼續下滲,通過淺層地下徑流和深層地下徑流補給河流,見圖。由此可見,產流過程與滯蓄和下滲有著密切的關係。水文學中把扣除損失之後形成徑流的那部分雨水稱為淨雨。形成地面徑流那部分雨水稱為地面淨雨,形成地下徑流的那部分雨水稱為地下淨雨。

匯流過程

坡地匯流:坡地匯流是指降雨產生的水流從它產生地點沿坡地向河槽的匯集過程,坡地是產流的場所。包括坡面、表層和地下三種情況,坡面匯流習慣上被稱作坡面漫流,是超滲雨沿坡面流住河槽的過程,坡面上的水流多呈溝狀或片狀,匯流路線很短。因此匯流歷時也較短,大暴雨的坡面漫流,容易引起暴長暴落的洪水,這種水流被稱為地面徑流。表層匯流是雨水滲入土壤後,使表層土壤含水量達到飽和,後續下滲雨量沿該飽和層的坡度在上壤孔隙間流動,注入河槽的過程。這種水流稱為壤中流或表層徑流,表層流的實際發生條件和表現形式比較複雜,目前難以作出更確切的描述和定量分析,在實際的水文分析工作中往往將它並人地面徑流。重力下滲的水到達地下水面,並經由各種途徑注入河流的過程,稱為地下匯流。這部分水流統稱地下徑流,淺層地下徑流通常指沖積層地下水(也稱潛水)所形成的徑流,它在地表以下第一個無壓飽和含水層中,補給來源主要是大氣降水和地表水的滲入;深層地下徑流由埋藏在隔水層之間含水層中的承壓水所形成,它的水源較遠,流動緩慢,流量穩定,不隨本次降雨而變化。

河網匯流:河網匯流是指水流沿河網中各級河槽向出口斷面的匯集過程。顯然,在河網匯流過程中,沿途不斷有坡面漫流和地下水流匯入,對於比較大的流域,河網匯流時間長,調蓄能力大,當降雨和坡面漫流停止後,它產生的徑流還全延長很長的時間。流域面上一次降雨形成徑流的整個過程,可用徑流形成過程框圖去示。

流域產匯流計算

基本內容

由流域降雨推求流域出口的河川徑流,大體上分為兩個步驟:

◆①產流計算:降雨扣除截留、填窪、下滲、蒸發等損失之後,剩下的部分稱為淨雨,在數量上等於它所形成的徑流深。在我國常稱淨雨量為產流量,降雨轉化為淨雨的過程為產流過程,關於淨雨的計算稱之為產流計算。

◆②匯流計算:淨雨沿著地面和地下匯入河網,然後經河網匯流形成流域出口的徑流過程,關於流域匯流過程的計算稱之為匯流計算。

推求徑流過程流程圖

推求徑流過程流程圖它們之間的聯繫可簡明地表示成圖所示的流程圖。

流域產匯流計算的基本思路

流域產匯流計算方法的內容十分豐富,這裡僅介紹目前使用比較普遍和比較成熟的計算原理及其計算方法。產流計算的方法有降雨徑流相關圖法和初損後損法等;匯流計算方法的重點是時段單位線法和瞬時單位線法。

無論產流計算還是匯流計算,基本思路都是,先從實際降雨徑流資料出發,分析產流或匯流的規律;然後,用於設計條件時,則可由設計暴雨推求設計洪水,用於預報時,則由實際暴雨預報洪水。

線性水庫模擬計算法

下滲的雨水有一部分滲透到地下潛水面,然後沿水力坡度最大的方向流入河網,最後匯至流域出口斷面,形成地下徑流過程。許多資料分析表明,地下水的貯水結構可視為一個線性水庫,即地下水庫的蓄量與其出流量的關係為線性函式。下滲的淨雨量為其入流量,經地下水庫調節後的出流量就是流域出口斷面的地下徑流出流量。因此,聯立求解地下水庫蓄泄方程與地下水庫的水量平衡方程,就可求出地下徑流的匯流過程。

地下水庫的水量平衡方程:

計算公式

計算公式地下水庫蓄泄方程:

公式

公式聯解得:

算式

算式式中:Qg1、Qg2——時段初、末地下徑流流量(m3/s);

Rg——時段內地下淨雨深(mm);

Kg——地下水庫的蓄泄係數(h);

Wg——地下水庫蓄水量(m3)。

簡化計算法

當產流計算不能給出地下淨雨過程時,可以採用簡化的方法推求流域出口的地下徑流過程。常用的方法是根據斜線分割基流或水平線分割基流的概念,以洪水的起漲流量為起點,把地下徑流過程概化為一條上斜的直線或一條水平線,這種辦法在由暴雨資料推求設計洪水時常常採用。

前期流域蓄水量W的計算

流域蓄水量主要是指,在流域降雨能夠影響的土層內土壤含蓄的吸著水、薄膜水和懸著毛管水,不包括重力水,是土壤能夠保持而不在重力作用下流走的水分。在土壤蓄水量的計算中,往往取土壤蓄水量的最小值(相當於凋萎係數)為計算零點,稱田間持水量與最小蓄水量的差值為土壤蓄水容量。土壤實際蓄水量在零與蓄水容量之間變化。流域上各地點的蓄水容量是不同的,可從零變化到點最大蓄水容量,其流域平均值以Wm表示,稱流域蓄水容量。

★1、流域蓄水容量Wm的計算

Wm是流域綜合平均指標,一般用實測雨洪資料分析確定。選取久旱無雨後一次降雨量較大且全流域產流的雨洪資料,計算流域平均降雨量P及產流量R。因久旱無雨,可認為降雨開始時流域蓄水量W=0。所以:

Wm=P-R-E

式中:P——流域平均降雨量(mm);

R——P產生的總徑流深(mm);

E——雨期蒸發(mm),如降雨時間短可忽略不計。

一個流域的最大蓄水量是反映該流域蓄水能力的基本特徵,我國大部分地區的經驗表明表一般為80~120mm,

例如:廣東95~100mm,福建100~130mm,湖北70~110mm,陝西55~100mm,黑龍江140mm等等。流域的實際蓄水量W在0~Wm之間變化。

★2.流域蓄水量W的計算

實際上,一般都沒有實測的流域土壤蓄水量資料,必須通過間接計算來推求前期流域蓄水量W。利用流域影響土層的水量平衡方程來推求,其計算式為

Wt+1=Wt+Pt-Rp.t-Et

式中,Wt+1、Wt分別為第t+1天、第t天開始時刻的流域蓄水量(mm);Pt為第t天的流域降雨量;RPT為Pt產生的總徑流深(mm),或由實測徑流資料計算,或按後面講述的降雨徑流計算方法計算。Et為第t天的流域蒸散發量(mm),按蒸發資料計算。

由P、R和EW資料,按上式逐日連續計算,便可求得各日的流域蓄水量。該方法概念明確,成果精度較高,但計算工作量大,多用於水文預報。

前期影響雨量Pa的計算

對於設計情況,為簡便起見,常用前期影響雨量Pa作為衡量流域乾濕程度的指標,反映流域蓄水量的大小。前期影響雨量Pa的計算式為

公式

公式但必須控制:

1

1式中:Pa.t、Pa.t+1——第t天和第t+1天開始時刻的前期影響雨量(mm);

Pt——第t天的流域降雨量(mm);

Ka——流域蓄水的日消退係數,每個月可近似取一個平均值,其中Em為流域月平均日蒸散發能力。用上式計算可取連續大暴雨之後的Pa等於Wm,由此向後逐日推算。

流域產流的方式

包氣帶和飽和帶

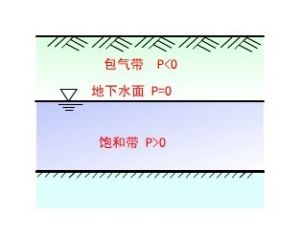

土層中包氣帶和飽和帶示意圖

土層中包氣帶和飽和帶示意圖考察流域上沿垂向的土柱結構可以看出,見左圖,以地下水面為界,土柱被劃分為兩個不同的土壤含水帶:地下水面以下,土壤處於飽和含水狀態,是土壤顆粒和水分組成的固,液二相系統,稱為飽和帶或飽水帶;地下水面以上,上壤含水量未達飽和,是土壤顆粒,水分和空氣同時存在的固、液、氣三相系統,稱為包氣帶或非飽和帶。在包氣帶中,水壓力小於大氣壓力;而在飽和帶中則相反,只有在地下水面處,水壓力才等於大氣壓力。

包氣帶又可劃分為三帶:如右圖所示,接近地下水面處存在毛管水上升帶;接近地面處存在懸著毛管水帶;位於兩者之間為中間帶。在毛管水上升帶中,水壓力雖然也小於大氣壓力,但由於毛管力和重力正好相抵消,故毛管水上升帶中的水一般不能流入地下水中。毛管水上升帶在包氣帶中的位置隨地下水位的變動而變化,懸著毛管水帶只有在地面供水時才出現,並隨近地面的飽和含水層的增厚而下移。

包氣帶的上界直接與大氣接觸,它既是大氣降水的承受面,又是土壤蒸散發水分的逸出面。因此,包氣帶是土壤水分劇烈變化的土壤帶。

包氣帶對降雨的再分配作用

包氣帶中的土壤孔隙和岩石裂隙具有吸收、儲存和輸送水分的功能。這種功能將導致包氣帶對降雨有再分配的作用。

★1、地面對降雨的再分配作用

設某時刻地面的下滲率為fp。降雨強度為i。若i>fp,則實際下滲率為fp。即i中的fp部分下滲到土壤中.其餘部分(i-fp)成為地面徑流。對於i≤fp的情形,則降雨全部滲入上壤中。實際下滲率fp=i。因此,以地面為界,按fp與i的對比關係,可把其所承受的降雨分成下滲水量和地面徑流兩部分。

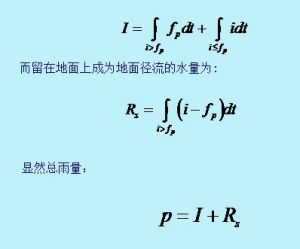

對一場總雨量為P的降兩過程來說,由於有時出現i>fp,有時出現i≤fp故下滲到土壤中的水量應為:

計算公示圖

計算公示圖★2、包氣帶對下滲水量的再分配作用

由降雨下滲到包氣帶上層中的水量I。首先被土壤吸附保持,成為上壤含水量的增量。其中一部分還要以蒸散發E的形式逸出地面,返回大氣。令W`m和W`0(單位:mm),分別表示包氣帶的田間持水量和降雨開始時的初始土壤含水量。當出現I-E`m≧(W`m-W`0)時,則下滲水量中的[I-E`m-(W`m-W`0)]部分成為重力水Rg。Rg一般包括壤中徑流和地下徑流。因此

公式

公式超蓄產流與超滲產流

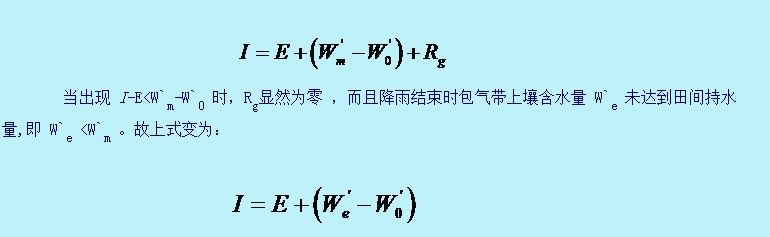

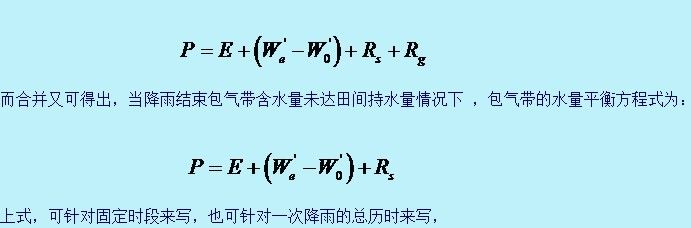

以上討淪的包氣帶對降雨的再分配作用,可以統一在包氣帶水量子衡方程式中.事實上,合併兩式,可得出,當降雨結束包氣帶含水量達到田間持水量情況下,包氣帶的水量平衡方程式為:

示意圖

示意圖上式的差別,恰好反映了自然界兩種基本的產流方式。上式表明,只有在包氣帶達到田間持水量後才產生Rg,這種產流方式稱為“超蓄產流”或“蓄滿產流”。而在上上式中,只包含由於降雨強度超過地面下滲率而產生的Rg,因為包氣帶未達到田間持水量,故Rg=0。這種產流方式稱為“超滲產流”或“非蓄滿產流”。

我國顯潤地區,如江淮流域及其以南的許多地區,年降雨量在800mm以上,植破良好。包氣帶常年潮濕,缺水量小,一般容易在一次降雨過程中得到滿足,以超蓄產流方式為主。

我國乾旱地區,如陝北黃土高原的一些地區.雨量不足2OOmm,植被覆蓋率小,蒸發量是降水量的幾倍甚至十幾倍,包氣帶缺水量很大,幾乎沒有可能在一次降兩過程中得到滿足,反而常出現超過地面下滲率的局部性高強度,短歷時暴雨,故一般以超滲產流為主。對於年降雨量介於200—400mm之間的半乾具體條件作分析。

在降雨過程中,流域上產生徑流的區域稱為產流區,其面積稱產流面積;流域產流面積隨降雨過程而變化,這是流域產流的一個重要特點。流域產流面積的變化與降雨特性和流域下墊面特性有關。

產流的兩種形式

蓄滿產流

(runoffyieldatnaturalstorage)降水補足土壤包氣帶缺水後所形成的徑流。在南方濕潤地區或北方多雨季節,流域蓄水量較大,地下水位較高,一次降雨後,流域蓄水很容易達到飽和,它不僅產生地表徑流,而且下滲水量中不全是損失,其中一部分成為地下徑流,所以產流包括地面徑流和地下徑流兩部分

超滲產流

(runoffyieldinexcessofinfiltration)當降雨強度或融雪強度超過地面的土壤下滲能力後所形成是徑流。在北方乾旱地區或南方少雨季節,流域蓄水較少,地下水埋藏較深,一次降雨後流域蓄水達不到飽和,下滲水量全部屬於損失,不形成地下徑流,只有當降雨強度大於下滲強度時才產生超滲雨,形成地面徑流

蓄滿產流和超滲產流的區別

(1)超滲產流,發生在包氣帶上界面(地面)的產流機制。地面徑流的形成過程是在降雨、植物截留、填窪、雨期蒸發及下滲等幾個過程組合下的發展過程。超滲產流是指地面徑流產生的原因是同期的降水量大於同期植物截留量、填窪量、雨期蒸發量及下滲量等的總和,多餘出來的水量產生了地面徑流。一般來說,植物截留量、雨期蒸發量、填窪量一般較小;而下滲量一般較大、且變化幅度也很大,它從初滲到穩滲、在時程上具有急變特性,空間上也具有多變的特性。下滲量的時空變化一般表現為:同一種土壤情況下,土壤乾燥時,下滲能力強;土壤濕潤時,下滲能力小。由此可見,下滲對地面徑流的產生影響很大。地面徑流產生的前提條件是:產流界面是地面(包氣帶的上界面);必要條件是要有供水源(降水);充分條件是降雨強度要大於下滲能力。

(2)蓄滿產流又稱超蓄產流。因降水使土壤包氣帶和飽水帶基本飽和而產生徑流的方式,是降雨徑流的產流方式之一。在降雨量較充沛的濕潤、半濕潤地區,地下潛水位較高,土壤前期含水量大,由於一次降雨量大,歷時長,降水滿足植物截留、入滲、填窪損失後,損失不再隨降雨延續而顯著增加,土壤基本飽和,從而廣泛產生地表徑流。此時的地表徑流不僅包括地面徑流,也包括壤中流和其它形式的淺層地下水產流。蓄滿產流方式往往不能在山區流域上普遍實現,在平原區則容易發生。在土層較薄的坡腳,由於飽和坡面流的存在,也具有蓄滿產流意義。蓄滿產流這一術語是中國水文學家基於中國江淮流域,尤其是江南河網化地區具體情況提出的,它對產流理論和降雨徑流形成規律的探索,雨洪預報方法的研究有一定的實際意義。