詞條概述

降落在流域上的降水質點,降落在流域上的降水質點,從流域各處向流域出口斷面匯集的過程稱為流域匯向流域出口斷面匯集的過程稱為流域匯流。

流域匯流

流域匯流流域匯流是指產流水量在某一範圍內的集中過程。匯流現象決定於水力學 規律。地面徑流決定於河道與坡面的水力學規律,已有較成熟的計算方法,如洪水演算;地下徑流與壤中流決定於滲流力學規律,也較成熟,如地下水動力學。但對一個流域整體而言,由於各種邊界條件十分複雜,難以綜合,所以還缺乏有物理根據的匯流理論。常採用的方法有兩大類:一類是對流域匯流現象作簡化概括,用物理方法作出計算,等流時線可為代表;另一類是用系統分析解決問題,性質屬於統計方法 ,單位線可為代表。

基本概念

河流分級

通常可以把流域劃分為坡地與河網兩個通常可以把流域劃分為坡地與河網兩個基本部分。

河網是由各級河流組成的網路。河網是由各級河流組成的網路。按斯特拉勒(Strahler)拉勒(Strahler)河流的級一般定義為:從河源出發的河流稱為一級河流,從河源出發的河流稱為一級河流,兩條Ω級河流匯合成的河流稱為Ω+1級河流級河流匯合成的河流稱為Ω+1(Ω±(Ω±1,2,...);兩條不同級河流匯合...)成的河流的級是兩條河流中較高的級。

坡地則是指水流能直接匯入各級河流的坡地則是指水流能直接匯入各級河流的那部分流域面積。那部分流域面積。

匯流現象

**降落在河流槽面上的降水質點,將直接通過河網匯集至流域出口斷面。

**降落在坡地上的降水質點,一般要從兩條不同的途徑匯集至流域出口斷面:

1.一條是留在坡地表面的降水質點,首先沿著坡地表面匯人附近的河流,接著匯入更高級的河流,最後匯集到流域出口斷面;

2.另一條是下滲到坡地表面以下土層中的降水質點,在滿足一定的條件後,也要通過土層中各種孔隙匯集至流域出口斷面。

3.在實際情況中,以上兩條匯流途徑常常交替進行,成為所謂串流現象。

匯流過程

**流域匯流由坡地表面水流運動、坡地地下水流運動和河網水流運動所組成。

**不僅流域匯流被劃分為坡地匯流與河網匯流兩個階段,流域出口斷面的洪水過程一般由槽面降水、坡地地面徑流和坡地地下徑流(包括壤中流和地下水徑流)三種主要水源匯集至流域出口斷面所形成。

流域匯流過程

流域匯流過程匯流歷時

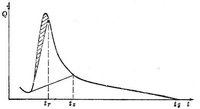

**不同水源成分由於匯集到流域出口斷面所經歷的時間不同,因此在出口斷面洪水過程線的退水段上表現出不同的終止時刻。

**槽面降水形成的出流終止時刻tr最早,坡地地面徑流形成的出流終止時刻ts較次,坡地地下徑流形成的出流終止時刻tg最遲。

不同水源在退水段上的終止時刻

不同水源在退水段上的終止時刻流域匯流時間

1.落在流域上的降水質點匯集到流域出口斷面所經歷的時間稱為流域匯流時間。

2.地面水的流域匯流時間等於地面水坡面匯流時間與河網匯流時間之和。

3.令ts表示地面水坡面匯流時間,tr表示地面水河網匯流時間,tw表示地面水流域匯流時間,則有:tw=ts+tr

坡面匯流時間

1.坡面被土壤、植被、岩石及其風化層所復蓋。人類活動,例如農業耕作、水土保持、植樹造林、水利化及城市化等也都主要在坡面上進行。

2.由於坡面微地形的影響,坡面水流一般呈溝狀流。但當降雨強度很大時,也有可能呈片狀流。坡面阻力一般較大,因而流速較小,但坡面水流的流程不長,常只有百m至數百m,所以坡面匯流時間往往不長,只有幾十分鐘左右。

河網匯流時間

1.河網由大大小小的河流交匯而成。由於在河網交匯處存在著不同程度的洪水波相互干擾作用,因此,河網匯流要比河道洪水波運動更難處理。

2.另外,坡面水流是沿著河道兩側匯入河網的,所以河網匯流又是一種具有旁側人流的河道洪水波運動。

3.河網中的流速通常比坡面水流大得多,但河網的長度更長,隨著流域面積的增大,流域中最長的河流將是坡面長度的數倍、數百倍、數千倍,至數萬倍。因此,除了小流域以外,河網的匯流時間一般遠大於坡面的匯流時間。

地下匯流時間

1.滲入坡面以下土層中的水質點流動較緩,故壤中流及地下水徑流的流域匯流時間總是比地面水的流域匯流時間長得多。

2.壤中流及地下水徑流雖都是地面以下岩土孔隙中的水流,但在表層較疏鬆土層中形成的壤中流,流速相對較大;而在地下水面以下土層中形成的地下水流,流速相對較小。因此,兩者之中,地下水流的流域匯流時間又要更大些。

最大流域匯流時間

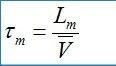

最大流域匯流時間是指流域中最長路徑的水質點流到出口斷面的時間,按下式近似計算:

公式

公式流域滯時

流域滯時

流域滯時1.有些水文學者認為流域滯時是一個比最大流域匯流時間更有意義的術語。它的定義是:K=v(Q)-v(I)

2.如果流域各處流速變化不大,則流域滯時大體相當於流域平均匯流時間,並可按下式估算。

公式

公式計算方法

流域產匯流的計算方法有:①下滲曲線法;②徑流係數法;③降雨徑流關係法;④等流時線法;⑤單位線法

等流時線法

等流時線基本概念

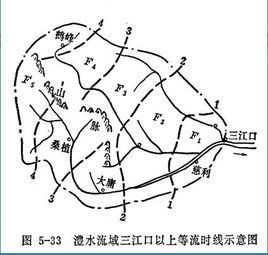

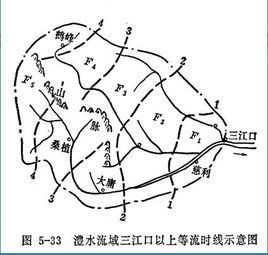

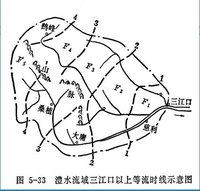

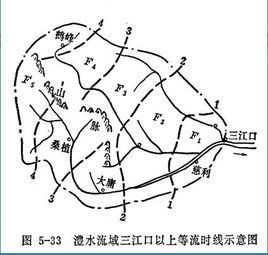

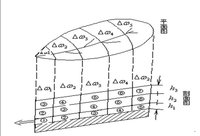

圖中虛線1、2、3、4為等流時線

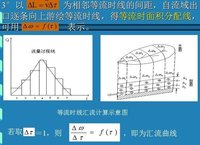

圖中虛線1、2、3、4為等流時線1.流域上各點的淨雨量匯集到出口斷面,其匯流速度有快有慢,匯流時間也有長有短。把流域內匯流時間相等的各點連線成的線,稱為等流時線。

2.降落在同一條線上的降水形成的徑流,同時到達流域出口斷面。相鄰兩條等流時線的面積,稱等流時面積,在上同時產生的徑流,在同一時段內到達出口斷面。由於在匯流過程中,流域上各點的水深不斷地變化,流速相應地改變,所以等流時線的位置也是變化的。

其他概念:

等流時線間的面積稱為等流時面積,如下圖中F1、F2……所示。以Fi為縱坐標,以其相應的流域匯流時間為橫坐標所作的圖,稱為面積分配曲線或面積—流時曲線:

τ=φ(Fi)

匯流面積累積曲線:τ=φ’(ΣFi)

示意圖

示意圖等流時線的繪製

的

的 1

1 1

1 等流時面積分配線

等流時面積分配線等流時線法存在的問題

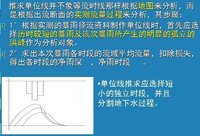

1°實際流域的匯流速度是變化的,等流時線也是變的,但繪製等流時線時,採用流域平均匯流速度,等流時線固定不變,不符合實際情況。

2°降落在同一等流時面積上的淨雨量,在同一時段內全部流出,沒有考慮河槽的調蓄作用,故推得的流量過程線偏尖瘦,洪峰流量偏大。

單位線法

基本概念:單位線是指單位時段內,均勻分布的單位淨雨量在流域出口斷面形成的地面徑流過程線。利用單位線來推求洪水匯流過程線的方法,稱為單位線法。

單位淨雨深一般取10mm,單位時段則依流域性質不同,取3、6、12、24h等。單位線反映了流域的坡地和河網綜合調蓄後的洪水運動規律。

一個單位時段的單位淨雨量經過坡地匯流階段的調蓄而進入河網的過程,稱為坡地單位線。它反映坡地匯流特徵。

一個單位時段的單位總入流量經過河網調蓄而形成出口斷面的流量過程稱為河網單位線。

兩者組合為流域單位線。

單位線的假定:

由於實際降雨量並不一定是一個單位的一個時段,故分段使用時要用兩條假定:

①倍比定律假定:如果單位時段的淨雨深不是一個單位,而是n個單位,則它所形成的地面徑流過程線的流量值為單位線流量的n倍,其歷時仍與單位線的歷時相同。

②疊加法則假定:如果淨雨歷時不是一個時段而是m個時段,則各時段淨雨所形成的徑流過程線之間互不干擾,出口斷面的流量等於各時段淨雨量所形成的流量之和。

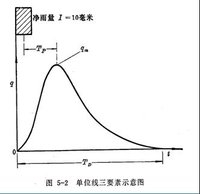

單位線三要素

單位線三要素單位線三要素:

用來控制單位線形狀的指標稱為單位線要素。一般選定的要素是單位線洪峰流量qm,洪峰滯時TP,和單位線總歷時(底長)TD。,如圖所示。其中以TP,qm是主要的單位線要素。 單位線時段:

1.最合適的單位時段,應該使分析出來的單位線誤差最小。

2.一般在大流域可以取(1/2~1/7)TP,小流域用2/5TP,或對大小流域都採用1/3TP,目的是使單位線的漲洪歷時中有1~3個時段,以便能很好地控制漲洪的變化。

3.時段的劃分很重要。不能把流量過程線上的洪峰漏掉,以免分析的單位線洪峰偏低。

單位線的繪製

2

23°由實測流量過程線上分割地下徑流及計算地面徑流深,務使淨雨深等於地面徑流深。

4°將流量過程線割去地下水以後得到的地面徑流過程線各時段縱坐標值,除以淨雨量的單位數(一個單位為10mm)就可以得出單位線。將該單位線代入其他多時段淨雨的洪水中進行驗算,將算得的流量過程與實測洪水進行對比,如發現明顯不符,可將單位線予以修正,直到最後由單位線推出的流量過程符合實際為止。

實測水文資料中恰好有一個符合規定時段的洪水過程線一般是不多見的,因此,需要從多時段將淨雨的洪水資料分析出單位線,常用的方法是分析法。

小結:

利用單位線來推求河水匯流過程線稱為單位線法。

單位淨雨深一般取10mm。

時段上有瞬時、1、3、6、12h等。

由於實際降雨量不一定是一個單位和一個時段,故分段時使用時要作兩條假定:線性倍比和疊加原理。

a.倍比定律假定:即如降雨是n個單位,則形成過程線是流量的n個單位。

b.疊加法:m個時段淨雨,則各時段淨雨所形成的徑流過程線之間互不干擾,出口斷面的流量等於各時段淨雨量所形成的流量之和。

單位線存在的問題

首先,單位線的倍比和疊加線性假定不能完全符合實際,由各次大洪水分析得到的單位線並不全相同。原因是:河槽水流非線性變化,大小洪水匯流的速度是不相同(如前已述)。

其次,淨雨量在流域上的分布也不完全是均勻的,如前已述,暴雨中心分布與移動方向不同可使流量過程線峰值與峰型發生變化。

此外,地下水的多少也影響單位線,地面徑流比重大的洪水,單位線尖瘦,洪峰提前,地下水徑流比重大則單位線平緩,洪峰滯後。

實用上按洪水的大小予以分級,每級規定一條單位線。把暴雨中心位置分為幾種,每種規定一條單位線,使用時根據具體情況而定。

瞬時單位線法

1945年克拉克首先提出瞬時單位線的概念。

1957、1960年納什進一步推導出它的數學方程式,並提出了時段轉換方法,用矩法計算參數及地區綜合公式等一系列新的見解,從而發展了謝爾曼單位線,並得到較廣泛的套用。

所謂瞬時單位線,就是淨雨量歷時趨於無限小時所求得的單位線,通常以u(0,t)或u(t)表示。它的基本假定與謝爾曼單位線的假定完全相同。

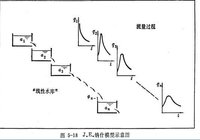

J.E.納什把流域看作是一連串的n個相同的“線性水庫”,如圖所示。

示意圖

示意圖公式推導-1

設有淨雨量過程I(t)相當於入流量,第一個水庫的出流量過程為Ql(t),因為水庫入流量和出流量之差是蓄水量的變率dWl/dt,其連續方程式為:I-Ql=dWl/dt

因構想的“線性水庫”,其蓄量與出流量成正比,概化的動力方程式為:Wl=KlQl

公式推導-2

聯解上兩式,並以D表示dw/dt,則可得:Ql=1/(1+KlD)×I

同理,在第二水庫時,第一水庫出流量Ql即為第二水庫入流量,而第二水庫的出流量以Q2表示,則得:Q2=1/(1+K2D)×Q1=1/(1+K1D)×1/(1+K2D)×I

若經過n個水庫調節,則出口斷面出流量過程為:Q(t)=1/(1+K1D)×1/(1+K2D)×……×1/(1+KnD)×I

公式推導-3

因為是相同的“線性水庫”,即假定K1=K2=……=Kn=K,則:Q(t)=1/(1+KD)n×I

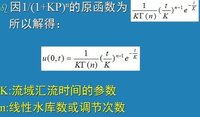

當I(t)為歷時無限小時的單位淨雨量,此時的出口斷面流量過程線即為瞬時單位線。套用脈衝感應原理,此時的I(t)可以用δ(t)來代替:u(0,t)=1/(1+KD)n×δ(t)

公式推導-4

通過拉普拉斯變換,則得:L[u(0,t)]=1/(1+KP)n×L[δ(t)]=1/(1+KP)n

1

1瞬時單位線的基本性質

瞬時單位線的形狀取決於表示流域調節特性的參數n與K。因此不同流域有不同的瞬時單位線。

當K一定時,n越大,瞬時單位線越趨平緩,即洪峰滯後而減低;n越小,則曲線變化越劇烈。所以n反映了河網調蓄的程度。

當n一定時,K越大,瞬時單位線也越趨平緩,亦即洪峰滯後而減低,K越小,則曲線變化越劇烈所以K反映了河網調節能力的大小

系統分析

對流域匯流系統來說,系統的輸入是淨雨過程,系統的輸出是出口斷面洪水過程,系統的作用是流域調蓄作用,按照系統術語,流域出口斷面的洪水過程線又可稱為流域。

流域匯流

流域匯流流域調蓄作用對其淨雨輸入過程的回響,簡稱流域回響。兩者之間的關係約為:Q(t)=Φ[I(t)](3-14)。式中,Q(t)為流域回響,即出口斷面洪水過程線;I(t)為流域的淨雨輸入過程;Φ為系統運算元。 系統運算元是表示系統輸入和輸出之間的運算關係。故上式的含義是:對系統輸入I(t)施行一定的運算就得到系統的輸出。

流域匯流系統的系統運算元取決於流域的調蓄作用。在dt時段內進入流域的水量是淨雨量I(t)dt,而流出流域的水量是出流量Q(t)dt,漲洪時,由於I(t)dt>Q(t)dt,段dt內流域蓄水量增加,反之落洪時由於I(t)dt<Q(t)dt,時段dt內流域蓄水量將減少,這就是流域的調蓄作用。導致流域調蓄作用的物理原因為:降水並非從一個地點注入流域,而且流域各種糙率、坡度等水力條件也不同,各處水質點的速度各異,因此降落在距出口斷面較遠的,或流速較慢地段的水質點,必須暫時滯留在流域中而引起流域蓄量的變化。

流域匯流系統可劃分為線性和非線性兩類。一個流域匯流系統,如果既滿足疊加性,又滿足均勻性,則稱之為線性流域匯流系統,否則稱為非線性流域匯流系統。

線性流域匯流系統又有時不變和時變之分。如果系統運算元中所包含的參數均為常數,則稱為線性時不變流域匯流系統,反之,如果系統運算元中所包含的參數至少有一個隨時間而變化,則稱為線性時變流域匯流系統。

影響因素

1.降水特性的影響暴雨中心的空間分布及其移動方向的影響,不同降水強度反映了對流域匯流的不同供水強度。對相同降雨量來說,雨強越大,降雨損失量越小,產流越快,

洪峰流量越大,流量過程越尖瘦。如果暴雨中心分布越近於下游,則匯流歷時越短,洪峰出現時間越早,峰量越大,峰形越尖瘦。暴雨中心從上游往下游移動比從下游往上游移動的洪水,匯流更快,峰量更大,更易引起中下游洪水的泛濫。 2.流域的地形坡度的影響地形坡度越陡,匯流速度越快,匯流時間越短,地面徑流的損失量就越小,流量過程線越尖瘦。

3.流域形狀的影響在其它條件相同時,不同的流域形狀會產生不同的流量過程。狹長形的流域匯流時間較長,徑流過程平緩;扁形流域因匯流集中,洪水漲落急劇,峰形尖瘦。

4.水力條件的影響在暢流條件下,水位越高、流速越快,匯流歷時越短,峰量越大,因而峰形越尖瘦。

研究意義

產流水量在某一範圍內的集中過程。匯流現象決定於水力學規律。地面徑流決定於河道與坡面的水力學規律,已有較成熟的計算方法,如洪水演算;地下徑流與壤中流決定於滲流力學規律,也較成熟,如地下水動力學。但對一個流域整體而言,由於各種邊界條件十分複雜,難以綜合,所以還缺乏有物理根據的匯流理論。常採用的方法有兩大類:一類是對流域匯流現象作簡化概括,用物理方法作出計算,等流時線可為代表;另一類是用系統分析解決問題,性質屬於統計方法,單位線可為代表。 地面、地下徑流的匯流速度相差很大。地面徑流的流速以幾米每秒計,地下徑流則以幾米每天計。因此,流域出口流量中地面與地下的徑流比例對流量過程的特性起著決定性的作用。當雨強大時,地面徑流的比例大時,流域匯流就快,流量過程猛漲猛落,形成洪水。而當雨小或無雨時,地下徑流的比例大,流域匯流就慢,流量過程十分平穩,形成枯水。各個流域的氣候、地質等條件相差很大,因此徑流比例的差別也很大,表現在流量過程線上,差異十分明顯,成為河流的重要水文特徵之一。