洪江鄉

洪江鄉洪江鄉位於江西省宜春市南部邊陲。東徑115度45分,北緯27度49分。東與鐵路鎮與鄰,西和希望鄉接壤,南連新(乾)樂(安),北界荷湖(鄉)。鄉政府駐地洪江集鎮,北距豐城市區60公里。全境南北最長處18.7公里,東西最寬處為9.35公里,總面積為91.058平方公里,合136587畝,其中耕地14610畝,占總面積的10.7%山地102327畝,占總面積的74.9%;水域8330畝,占總面積的6.1%;村莊和道路11320畝,占總面積的8.3。洪江鄉山水田園村莊道路的分布比例,約為“八山半水一分田,半分道路和莊園”。

行政區劃

洪江鄉

洪江鄉洪江鄉系宜春市袁州區重點林業鄉,座落於宜春市市區南郊,明月山下北端。交通便利,宜春至廣東的省道穿境而過;基礎設施完善,實現了路、電、水“三通”;轄區林業資源豐富,其中林地13萬畝,擁有活立木蓄積量700萬立方米,毛竹3000萬根,森林覆蓋率97%;旅遊開發前景廣闊,擁有我國著名的佛教勝地——太平興國寺、瑞慶塔、塔林、仰山積雪等人文景觀。礦產資源豐富,鎢礦、花崗石等品種貯量屬全省之最。 近年來,全鄉經濟和各項事業發展迅猛,在穩定發展林業生產的同時,大力發展民辦工業,現有竹木加工企業5個,礦產開採加工企業3個。珍貴藥材2000畝,有繁多珍貴樹種以及豐富的旅遊綜合開發資源。工農業總產值8000萬元。 歡迎有識之士前來考察洽談、投資,興辦實業。

洪江鄉下轄10個村委會,99個村小組,2002年末洪江鄉總戶數2550戶,總人口10949人。 洪江鄉轄:洪江村、義學村、培莊村、湖頭村、東坊村、上舍村、鉗石村。

地理資源

洪江鄉杉林

洪江鄉杉林洪江鄉地處豐城市海拔最高的山區,全境山巒起伏,境內最高點為西部的雞龍山主峰,海拔978.3米,最低點為此部的黃金水庫庫區,海拔43米,洪江鄉平均海拔高度125米。洪江全境,貌似“川”字形。東有杯山、黃泥嶺、雷峰山、中華山、碗泥嶺、彭嶺嵊,逶迤20公里;西有石虎腦、牛灣山、雞龍山、連子山、張家嶺,蜿蜒18公里,中間一條石頭港,自南向北,匯集全境70%以上的水流注入黃金水庫。頗有二龍(東西兩側的山脈)戲珠(黃金水庫)之勢。山地植被率在95%左右,屬亞熱帶北部的季風濕潤氣候帶,年平均氣溫為攝氏153度,雨量較為充沛,年平均雨量約1751毫米。一年四季,有晨午溫度差異的明顯特點。

洪江的森林資源豐富,在102327畝山地中,杉林面積為33857畝,毛竹面積7500畝,油茶麵積34749畝,茶葉面積710畝,油桐面積2577畝,混交林面積10713畝,現有林木蓄積量約20600個立方米,此外,還有宜林荒山4096畝,非宜林荒山9573畝。洪江鄉自然資源可觀,57種中草藥遍布洪江鄉,有杉、松、櫧、檀、楓、樟等27種林木,在碗泥嶺和楓樹下附近北側兩處,儲藏大量瓷土,各種花崗岩遍布全境。洪江鄉還有豐富的野生動植物資源。洪江的主要農產品有稻穀、紅薯、花生、生薑和蔬菜等。

洪江的資源優勢為洪江鄉工業的發展奠定了堅實的基礎。改革開放以來,洪江先後辦過土產廠、竹涼蓆廠、花崗岩板材廠、農具廠、生薑加工廠、米粉加工廠、凍米糖廠、芝麻片廠、竹筷子廠和木地板廠等。洪江優越的地理特點為養殖業和種植業的發展提供了得天獨厚的條件。養雞、養鴨、養豬、養牛、養羊等殖專業戶各村都有,藥材種植、果樹栽培等種植專業戶也十分普遍。

歷史文化

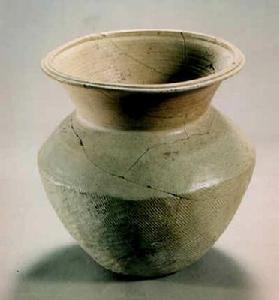

洪江鄉青釉瓷

洪江鄉青釉瓷據洪江鄉灣里村出土的碑文記載,早在兩千年以前的西漢時期已有先民在此蕃養生息,東漢及兩晉時屬豫章郡,豐城建縣之後隸屬豐城管轄。唐宋以來洪江的工業也有所發展,碗泥嶺的陶瓷廠,遠在景德鎮之先;明清時期楓樹下、水閣下一帶也曾掘地採煤。清同治丁卯年(1867年),長樂鄉賢於今義學村修建“鵬搏書院”,傳播文化,培植後人。洪江鄉還有豐城市唯一的革命根據地,在洪江鄉上舍村保存有原長樂鄉蘇維埃政府舊址。

碗泥嶺和公路邊窯址都位於豐城市洪江鄉鉗石村楓樹下自然村黃金水庫東側的丘陵崗埠地帶,這裡丘陵連綿,瓷土礦產資源豐富,柴薪充裕。兩窯所燒產品種類基本相同,器物的造型、胎釉特徵及其裝燒工藝大同小異,制瓷時代相同或相差不遠,屬同一個大窯址的範疇,名之為鉗石窯。兩窯燒造的器物種類豐富,公路邊窯址有青灰釉瓷、青白釉瓷及黑釉瓷,碗泥嶺窯址多青釉瓷。兩窯所燒的器物主要是當時人們的日常生活用器,也有一些文化用器以及隨葬用的冥器。青釉瓷器類有碗、硯台,胎質較粗,胎多呈深灰泛紫色,胎體較厚,釉色不亮。青灰釉瓷有擂缽、碗、盤、缽、盞、爐、燈盞、水盂及生肖俑,胎質較粗,淘洗不夠精細,胎多呈深灰或灰色,極少數為白色。黑釉瓷類型有罐、碗、盞、燈盞等,以盞占多數,胎色有灰白、白、黑等,以黑色為主。青白釉有罐、碗、盞、盤和器蓋,製作精細,灰白或白色胎。從採集的標本來看,青灰釉瓷的種類較為豐富多樣,青白釉瓷較為精細高檔,兩者有許多相似的地方,黑釉瓷器類較為單調,以盞為主,青釉瓷則顯古拙、原始。一部分器物內滿、外腹壁不及底施釉,釉層較薄;多數圓器的內底心留有一周澀圈;也有相當一部分器物內、外腹壁滿施釉,唯口沿露胎。碗盤類圓器流行圈足,足牆較矮,器物內底凹下,系採用壓模利坯技術製成。

社會事業

洪江鄉

洪江鄉改革開放以來,在歷屆黨委、政府的努力下,洪江的基礎設施日臻完善。1999年至2000年,拉通了王元山至洪江集鎮的水泥公路,實現了村村通車,洪江鄉99個村小組都架設了高壓用電線路。教學條件較好,集鎮中心辦有中學、中心國小和幼稚園,農村國小教學網點遍布全境。文化衛生設施俱全,2002年底已拉通光纜電視,集鎮建有一所衛生院,各村都有衛生醫療所,通訊方便,建有一流的電訊接收站,安裝了程控電話,實現了村村通電話。2002年,投資10多萬元對原農貿市場地面進行了全面硬化,同時對原交易棚進行了整修,對原有交易攤位進行了改造,並增加了部分交易攤位。隨著農業綜合開發的進一步深入和改革開放力度的進一步加大,洪江鄉將以其獨特的姿態屹立在豐城南大門。

洪江鄉把勞務輸出作為增加農民收入的主要途徑,積極為農民工尋找“婆家”,使一大批剩餘勞動力找到了致富的門路,也促進了洪江鄉勞務經濟的發展。洪江鄉廣泛宣傳動員,採取發放傳單、張貼標語橫幅、印發小冊子、組織收看勞動技能電視等辦法,宣傳勞動政策法規、勞務常識。與市勞動保障部門建立勞務市場信息平台,及時提供勞務信息,及時解決勞動糾紛,維護務工人員的合法權益。加大培訓力度,通過輸出前集中舉辦培訓班、定期諮詢等形式,開展基本權益保護、法律知識、城鎮生活常識等培訓,切實提高農民工的技能,組織培訓4次,參加培訓278人次。依託在外地的建築、建材、運輸、服務等行業創辦的勞務企業,加大洪江鄉勞務人員輸轉。與發達地區公司建立長期勞務合作關係。聘請工商企業界、行政行業部門知名人士為勞務信息員,及時提供用工信息,帶動富餘勞動力轉移。