作者簡介:

|

赫達•莫里遜娘家姓哈莫(Hammer),生於德國南部的斯圖加特,父親是個出版商。或許是出版業務總歸與攝影有些瓜葛的緣故罷,赫達在十歲剛剛出頭的時候就有機會開始擺弄起一架照相機,由此影響到其後的一生都對攝影發生執著的興趣,而最終成為攝影大家。赫達•莫里遜的家裡後來曾經送她到奧地利的因斯布魯克的醫學院去攻讀,但她不久就說服家人,改到慕尼黑最早開辦的一家攝影學校學習,從此開始了攝影師的生涯。

這是哈同照相館刊登在當時北平報紙上的商業廣告。赫達二十四歲那年(一九三三年)偶然在一份攝影雜誌的廣告上發現,中國北京的一家德國人開設的哈同照相館正在徵召一名會講英、法、德語的女攝影師。她認為這個職位非己莫屬:她會操這三種語言,她的施瓦布地區的出身——當地人在德國以刻苦耐勞著稱,而且她還是個女性——估計老闆的盤算是可以少付些薪水。結果不出她的所料,北京的照相館果然相中了她。

那個時代的中國,對於一個德國年輕的單身女性來說,實在是個遙不可及的地方。在她隻身離開德國前來中國的時候,家人對她的遠行多少有些擔心,結果送給她一把防身的手槍和一把雨傘,然而她卻在東去航行的船上將它們扔到大海里,隨身僅有的重要物品就是一架柔來福來的雙鏡頭反光相機。

赫達其後十三年里在北京度過的歲月,就是靠著這架相機,騎著一輛腳踏車跑遍北京的大街小巷,名勝古蹟,拍攝下如今大多已經蕩然無存的舊日景物,留給後人嗟嘆其其珍貴价值的照片。題頭的照片攝於一九四一年,正是當年赫達•莫里遜風華正茂的身影。

她在哈同照相館里管理著十幾號中國夥計,京城裡無拘無束的生活使她漸漸喜歡上這塊陌生土地上的人們和文化。她在京城裡的生活儘管並不富裕,然而卻甘之如飴。

五年之後的契約解約之後,照相館的東家深知她的手藝高明,唯恐她另起爐灶奪了生意,於是力逼她回到德國去。但這時的赫達已經被京城和中國各地的人文風景所吸引,執意要留在中國。經過友人的幫助,終於如願以償。後來她的生活也曾經相當拮据過一番,但隨著她的攝影技藝被人認可,客戶逐漸向她定購各類有關中國的專題照片,她就這樣在京城裡開始了新的生活。

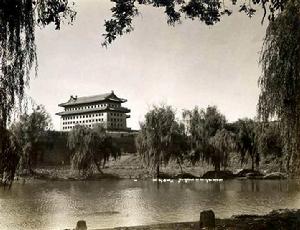

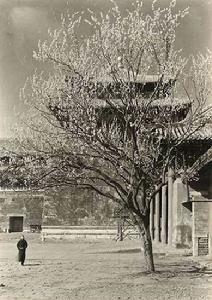

東便門

東便門一九四O年,她與阿拉斯泰•莫里遜相識並結婚。阿拉斯泰在中國出生,他的父親是有名的英國記者喬治•厄內斯特•莫里遜。喬治•莫里遜曾經周鏇於以洋務著稱的士大夫之間,如張之洞、李鴻章、袁世凱等人,後來還曾入幕袁世凱帳下,當年京城裡洋商雲集而繁華於世的王府井大街就曾以莫里遜命名,可見其風頭之健。我推想,赫達•莫里遜嫁入這樣的家庭或許對她日後的眼光不無助益,儘管此時喬治•莫里遜早已離華,赫達•莫里遜仍舊以獨立的人生態度在中國生活。

一九四六年,隨著中國內戰的加劇,莫里遜夫婦決定離開中國,一九四七年十一月移居沙撈越,一直到一九六六年離去,在此期間她曾經為馬來西亞政府擔任攝影工作。一九六七年之後移居澳大利亞的坎培拉。

莫里遜夫婦離開了中國之後,中國的大門再次向外部世界關閉,直至三十年後重新開啟。此後,赫達•莫里遜曾經兩度回到她闊別三十多年的京城。

她在最後的二十多年裡一直住在澳大利亞。一九九一年,赫達•莫里遜逝世以後的第二年,其夫根據她的遺囑,將用作展覽的照片和許多珍貴的南亞青銅器、藏書等捐贈給她最後定居的澳大利亞博物館(POWERHOUSE MUSEUM),而將一九三三年至一九四六年共十三年里她在中國所攝的一萬多張底片、六千多幅照片,以及二十九本影集全部贈與哈佛大學的哈佛—燕京圖書館。另外她在一九五O年之後到一九八五年在南洋各地拍攝的照片則贈予美國康奈爾大學,如今收藏在大學的克勞赫圖書館的善本及手稿部。

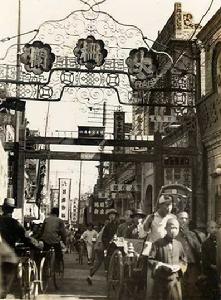

北京西四牌樓

北京西四牌樓赫達•莫里遜大部分的作品原先都是作為他人著作的插圖,例如喬治•凱茲(George Kates)的《豐腴年華》(The Years That Were Fat)一書就選用了赫達•莫里遜的攝影作品,而她自己最重要的一本攝影集便是上面提到的《洋鏡頭裡的老北京》,一九八五年由英國牛津大學出版社出版。

由於赫達•莫里遜留下的這批珍貴資料極為不易保存,自收藏於哈佛—燕京圖書館之後,常人無法目睹其風采,所以也不大為人知曉。外界只能通過上述的那本《洋鏡頭裡的老北京》等書籍得窺堂奧,然而這對於三萬件照片藏品而言,不啻豹之一斑。因此,在聽說皮博迪博物館開辦這個展覽的時候,我的急切心情可想而知。不過令人失望的是,由於展室的逼仄,這期展覽中大約只有十幾幅赫達的作品。記得十多年前我剛到人類學系的時候,樓下這間作為展示室的小房間曾經是出售紀念品的小賣部,可見條件至今仍未改善。這與外界對哈佛大學富甲一方的想像程度似乎大相逕庭,對赫達的幾萬件攝影藏品來說也過於不成比例。

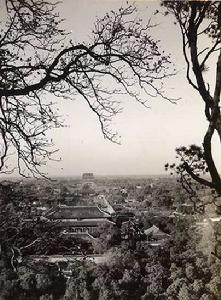

景山與三座門

景山與三座門書籍簡介:

赫達•莫里遜的 “A Photographer In Old Peking” 攝影集的漢譯本,書題被譯者改成一個不錯的名字:《洋鏡頭裡的老北京》。

書籍事跡:

其一,銀版照相之術自從一八三七年在法國問世之後,沒過幾年就從西洋傳入中國。相傳最早的照相機是由供職於中國海關的法國人儒勒•依蒂耶(Jules Itier,1843-1846在職)帶進中國的。其後,一些西洋的攝影師用照片將中國介紹到歐洲,而中國也首先自宮廷開始,用照相機記錄中國皇族的生活,然後漸漸傳至民間。譬如我家原先的房東祖上在旗,大約是旗人裡面好學上進的一類人物,曾經學習過西洋照相的法子,後來還給宮裡辦過照相的差使。記得我的小時候,就在房東家的正屋裡面看到四壁上掛滿了當年宮廷里的人物和京城的風景照片。後來朝廷沒了,他家就在西單路南開設過一家“大陸照相館”,公私合營之後,照相館併入了上海遷京的“歐亞照相館”。再後來,文化革命一把火,房東家的那些老照片付之一炬,舊日的孑留從此成為絕響。至於幾十年前赫達•莫里遜曾經使用過的柯達膠捲,我還是改革開放之後才一睹其真顏的。

相對於書籍的焚於秦火,照片的毀滅在數量上似乎較小,然而照片的獲得不易和複製困難,應該說價值比書籍更加珍貴。前朝的舊事仍然可以參照史料用文字複述出來,前朝的舊貌卻無法複製出真實的影象,除非造假,別無他途。有鑒於此,赫達•莫里遜的三幾萬張照片真是不可多得的珍品。

其二,赫達•莫里遜是位經過專業訓練的攝影師,這在當時是極為難能可貴的,凡是見過她的作品的人無不為之嘆服。我也曾經見過不少中國舊時的照片,無論是新聞,還是人物,或者景色,幾乎完全不講求用光和構圖,也從不注意照片傳遞的意境。所以這類照片如果是人物照,則目光呆滯,面無表情;如果是風景照,則毫無構圖的安排和用光的設計,使得這類照片除其歷史價值之外,乏善可陳。所以從藝術的角度來講,赫達•莫里遜的這批照片也有其高人一籌之處。

故宮角樓

故宮角樓其三,赫達•莫里遜作為一個來自外方的洋人,自有她不同於國人的觀察角度。我們熟視無睹,習以為常的生活瑣事在她那裡便可常常發掘出意想不到的意味。所謂“他山之石,可以攻玉”,就是這個道理。

上述三點,使我感到赫達•莫里遜留給後人的這份資料的確彌足珍貴,讓研究和欣賞舊時中國風物的人大可有把玩之處。

北京出版社前年(二OO一年)翻譯印行的《洋鏡頭裡的老北京》原是赫達•莫里遜從她的有關京城舊時照片裡面搜檢出來的精品。看看著作權頁上的記錄,只印了區區三千部,尚不及眼下“瘋狂英語”、“炒股秘笈”這類熱銷書的一個零頭,賺錢大約是指望不上了,不過絕對是功德之舉。

其實,當年赫達•莫里遜拍攝的照片遠遠不止於北京,還包括了山東、熱河、河北、山西、陝西等地的人文景物。除了上述的那本《洋鏡頭裡的老北京》之外,兩年以後,也就是在一九八七年,赫達•莫里遜還出版過另外一部姊妹篇“Travels of a Photographer in China 1933-1946”,也是由牛津大學出版社印行,其中是京城以外中國其它地方的攝影作品。為了與前書的中文譯本書名取得一致,蕭規曹隨,這本書的中文譯名不妨可以叫作《洋鏡頭裡的老中國》,只是直到現在還沒有聽說國內有哪家出版社肯於出版它,成全這份完璧之願。

不過,我的一位朋友曾經對我說過,《洋鏡頭裡的老北京》出版了,可急功近利之徒還不是要將北京拆得七零八落才肯罷手,如今哪裡還有人屑於理會這些“昨日黃花”呢。

想想這話說得倒是也有幾分道理,或許我們還需要耐心等待,耐心等到全部拆光殆盡,只剩下翻翻老照片,過過眼癮罷了的那一天才成。

齊化門冬日雪景

齊化門冬日雪景 大柵欄

大柵欄 景山北眺

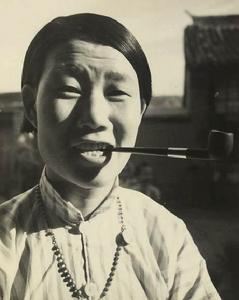

景山北眺 食攤上的年輕婦人

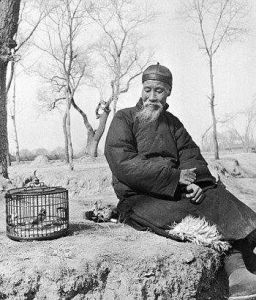

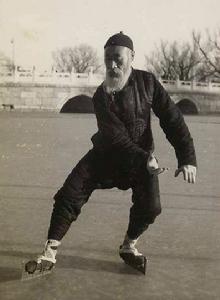

食攤上的年輕婦人 冰上健叟

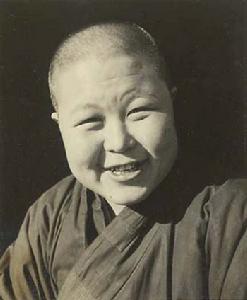

冰上健叟 尼姑

尼姑 修女

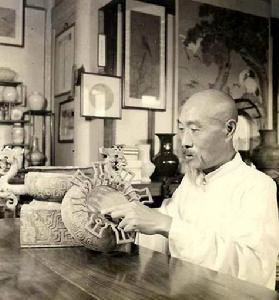

修女 古玩商黃先生

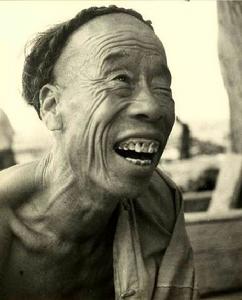

古玩商黃先生 一位進香的香客

一位進香的香客 掏姐姐的荷包

掏姐姐的荷包 女居士

女居士 承德的小男孩

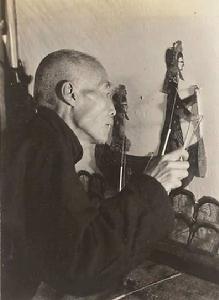

承德的小男孩 風靡一時的皮影戲

風靡一時的皮影戲 午門前

午門前 千層底布鞋

千層底布鞋 冰糖葫蘆

冰糖葫蘆 香餑餑

香餑餑感謝北京文化遺產保護中心提供資料。